La famille Parr, toujours prête à sauver le monde avec ses super-pouvoirs et ses costumes en élastimère, est de retour : les parents Bob et Hélène, les enfants Violette, La Flèche et Jack-Jack. Mais le monde n’est toujours pas prêt à lui faire une place, qui met les super-héros et leurs encombrants pouvoirs au ban de la société. Jusqu’à ce qu’un milliardaire les prenne sous son aile et décide de les réhabiliter. Mais, pour y parvenir, il veut mettre Hélène en avant, reléguant Bob aux tâches ménagères.

La famille Parr, toujours prête à sauver le monde avec ses super-pouvoirs et ses costumes en élastimère, est de retour : les parents Bob et Hélène, les enfants Violette, La Flèche et Jack-Jack. Mais le monde n’est toujours pas prêt à lui faire une place, qui met les super-héros et leurs encombrants pouvoirs au ban de la société. Jusqu’à ce qu’un milliardaire les prenne sous son aile et décide de les réhabiliter. Mais, pour y parvenir, il veut mettre Hélène en avant, reléguant Bob aux tâches ménagères.

Quatorze ans après son premier opus, Les Indestructibles (pourquoi cette traduction de The Incredibles ?) est de retour, au point exact où il s’était arrêté, comme si le temps n’avait pas de prise sur les personnages inventés par Brad Bird, à la fois futuristes et vintage. Les critiques qui ont accueilli ce deuxième – car on ne doute pas qu’il y en ait un troisième – volet sont si élogieuses, le succès public si écrasant (bientôt six millions de spectateurs ce qui en fait le plus gros box office de l’année ex aequo avec Les Tuche 3) que c’est en tremblant qu’on soulèvera quelques réserves.

La première est structurelle : encore une suite. Une suite réalisée par ces studios Pixar qui s’étaient engagés à ne pas en faire et à concentrer leurs efforts sur la création originale. Mais la tentation était trop grande – et le succès trop prévisible – pour y résister. On invente donc une suite aux aventures de la gentille famille Parr.

Pour faire un film, il faut un scénario. On lit ici ou là que celui-ci est hors pair. Il nous a au contraire semblé d’une affligeante banalité. Il met des heures à s’ébranler, le temps d’une première séquence censée faire le lien avec l’épisode précédent – tant pis pour ceux qui l’ont oublié depuis belle lurette et chez qui cette première séquence n’éveillera aucun écho. Il convoque un Méchant, d’autant moins énigmatique qu’on a tôt fait de deviner son identité. Il multiplie les scènes d’action, dont là encore, on affirme, qu’on en a jamais vues d’aussi époustouflantes (Elastigirl contre le train fantôme) qui nous ont, au contraire semblé interminables et dont on sait sans risque de se tromper comment elles s’achèveront : Elastigirl sauvera de justesse le train et ses passagers innocents.

Et il y a la famille Parr, le principal argument de vente des Indestructibles. Mélanger super-héros et famille nucléaire nord-américaine middle-class était le coup de génie de Brad Bird. On était tombé sous le charme et – avouons-le quoi qu’il nous en coûte – on était ravi de les retrouver. Les parents, Rob et Hélène, sont joyeusement complémentaires, autant que leur morphologie est déroutante : il est taillé comme un champion de culturisme et elle a des fesses de danseuses de twerk. On voudrait nous faire avaler Les Indestructibles 2 comme un brûlot féministe qui renverse les préjugés de genre, donnant à la gentille épouse le premier rôle et reléguant le mâle macho aux fourneaux. Les enfants vivent, chacun à leur stade, les affres de leur âge : Violette est amoureuse, La Flèche peine sur ses exercices de maths et Jack-Jack teste ses premiers pouvoirs. Le problème est que c’est le troisième qui pique la vedette aux deux premiers – pourtant très justement croqués – au point de devenir, comme Scrat, l’écureuil de L’Âge de glace, le héros du film.

Reste la musique jazzy de Michael Giacchino, les voix incroyables de Holly Hunter (Hélène) et de Sarah Vowell (Violette) et le générique de fin. Mais cela ne suffit pas à faire de cette suite le chef d’œuvre que d’aucuns ont bien hardiment célébré.

À San Francisco, Eddie Brock (Tom Hardy) est un journaliste d’investigation qui enquête sur les pratiques occultes de la puissante Life Foundation. Son PDG Carlton Drake (Riz Ahmed) s’est lancé dans l’exploration spatiale. L’une de ses navettes a rencontré des formes de vie inconnues et les ramènent sur la Terre. L’un des échantillons disparaît lors du crash de la navette en Malaisie. Un autre parvient à San Francisco où Carlton Drake le soumet à des expérimentations.

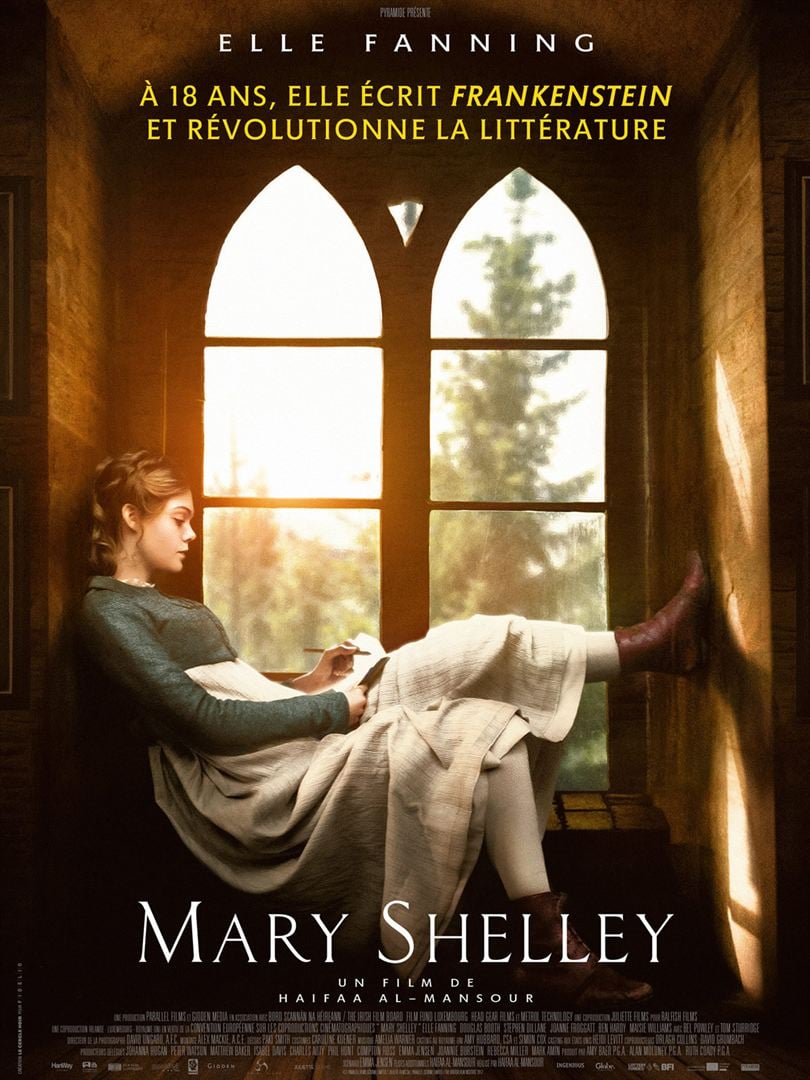

À San Francisco, Eddie Brock (Tom Hardy) est un journaliste d’investigation qui enquête sur les pratiques occultes de la puissante Life Foundation. Son PDG Carlton Drake (Riz Ahmed) s’est lancé dans l’exploration spatiale. L’une de ses navettes a rencontré des formes de vie inconnues et les ramènent sur la Terre. L’un des échantillons disparaît lors du crash de la navette en Malaisie. Un autre parvient à San Francisco où Carlton Drake le soumet à des expérimentations. Mary Goodwin (Elle Fanning) a seize ans quand elle rencontre le poète Percy Shelley (Douglas Booth) aux idées volontiers radicales. La jeune femme, qui vit mal la mort de sa mère et la présence étouffante de sa belle-mère, en tombe éperdument amoureuse et prend la fuite avec lui. Mais les désillusions s’accumulent : le poète est marié, infidèle, couvert de dettes. Mary se réfugie dans l’écriture et relève le défi que Lord Byron (Tom Sturridge) lui lance à l’occasion d’un séjour en Suisse.

Mary Goodwin (Elle Fanning) a seize ans quand elle rencontre le poète Percy Shelley (Douglas Booth) aux idées volontiers radicales. La jeune femme, qui vit mal la mort de sa mère et la présence étouffante de sa belle-mère, en tombe éperdument amoureuse et prend la fuite avec lui. Mais les désillusions s’accumulent : le poète est marié, infidèle, couvert de dettes. Mary se réfugie dans l’écriture et relève le défi que Lord Byron (Tom Sturridge) lui lance à l’occasion d’un séjour en Suisse. Deux femmes, la cinquantaine, se rencontrent par hasard sur le pont d’Avignon. Irma (Bojena Horackova), d’origine bulgare, désespérée par la mort de son mari et la perte de son emploi, veut mettre fin à ses jours. Dolores Lola Duenas), pétillante Espagnole missionnée en Provence pour y rédiger un guide touristique gay friendly, la prend sous son aile protectrice.

Deux femmes, la cinquantaine, se rencontrent par hasard sur le pont d’Avignon. Irma (Bojena Horackova), d’origine bulgare, désespérée par la mort de son mari et la perte de son emploi, veut mettre fin à ses jours. Dolores Lola Duenas), pétillante Espagnole missionnée en Provence pour y rédiger un guide touristique gay friendly, la prend sous son aile protectrice. Le pape François. Wim Wenders. Affiche attrayante pour le cinéphile, pour le croyant et, plus largement, pour tous ceux qu’intéresse la personnalité du 266ème Souverain pontife, le premier pape du Nouveau monde, le premier venu de l’hémisphère Sud, le premier Jésuite, le premier à avoir choisi le prénom de François d’Assise.

Le pape François. Wim Wenders. Affiche attrayante pour le cinéphile, pour le croyant et, plus largement, pour tous ceux qu’intéresse la personnalité du 266ème Souverain pontife, le premier pape du Nouveau monde, le premier venu de l’hémisphère Sud, le premier Jésuite, le premier à avoir choisi le prénom de François d’Assise. Stephanie Smothers (Anna Kendrick) est une jeune veuve qui, dans une petite ville du Connecticut, consacre toute son énergie à l’éducation de son fils et à l’animation de son vlog, un blog illustré de vidéos présentant à d’autres mères de famille ses meilleures recettes de cuisine. Elle tombe immédiatement sous l’emprise de Emily Nelson (Blake Lively), une femme dont le style, l’emploi chez un grand couturier new yorkais et la maison ultra-moderne sont aux antipodes de la vie rangée de Stéphanie.

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) est une jeune veuve qui, dans une petite ville du Connecticut, consacre toute son énergie à l’éducation de son fils et à l’animation de son vlog, un blog illustré de vidéos présentant à d’autres mères de famille ses meilleures recettes de cuisine. Elle tombe immédiatement sous l’emprise de Emily Nelson (Blake Lively), une femme dont le style, l’emploi chez un grand couturier new yorkais et la maison ultra-moderne sont aux antipodes de la vie rangée de Stéphanie. Nicole Parmentier (Clémentine Célarié) est une mère brisée. Il y a vingt-cinq ans, son fils Nicolas, âgé de dix ans à peine, a été tué en colonie de vacances par Olivier (Serge Riaboukine). Condamné à trente ans de prison, il est libéré grâce à une réduction de peine.

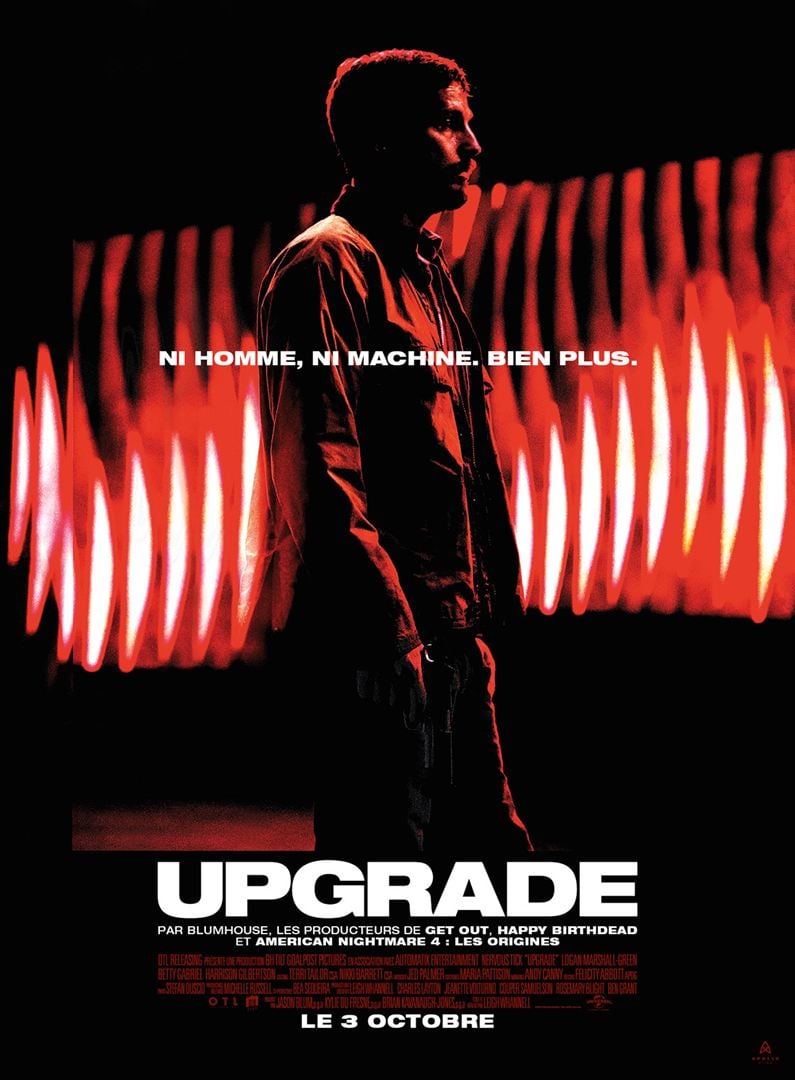

Nicole Parmentier (Clémentine Célarié) est une mère brisée. Il y a vingt-cinq ans, son fils Nicolas, âgé de dix ans à peine, a été tué en colonie de vacances par Olivier (Serge Riaboukine). Condamné à trente ans de prison, il est libéré grâce à une réduction de peine. Dans un futur proche où l’intelligence artificielle a envahi notre quotidien, Grey et Asha Trace forment un couple épanoui jusqu’à l’assassinat d’Asha par une bande de voyous sous les yeux de son mari laissé pour mort. Devenu tétraplégique, Grey plonge dans la dépression avant de rencontrer Eron Keen, un milliardaire qui lui propose un implant qui lui rendra l’usage de ses jambes et « upgradera » ses capacités physiques.

Dans un futur proche où l’intelligence artificielle a envahi notre quotidien, Grey et Asha Trace forment un couple épanoui jusqu’à l’assassinat d’Asha par une bande de voyous sous les yeux de son mari laissé pour mort. Devenu tétraplégique, Grey plonge dans la dépression avant de rencontrer Eron Keen, un milliardaire qui lui propose un implant qui lui rendra l’usage de ses jambes et « upgradera » ses capacités physiques. Christian Wurtemberg était suisse. Journaliste de guerre, il avait rejoint la Croatie en octobre 1991. Il trouva la mort dans des circonstances mystérieuses en Slavonie, sur le front serbe, après avoir rallié un groupe de volontaires internationaux.

Christian Wurtemberg était suisse. Journaliste de guerre, il avait rejoint la Croatie en octobre 1991. Il trouva la mort dans des circonstances mystérieuses en Slavonie, sur le front serbe, après avoir rallié un groupe de volontaires internationaux. Kena et Ziki vivent dans le même quartier de Nairobi mais tout les sépare. Autant Kena, avec sa poitrine plate, ses pantalons informes et ses loisirs de garçon, est masculine ; autant Ziki, ses tresses afro, ses robes colorées et ses courbes girondes, est féminine. La première est d’origine modeste alors que la seconde appartient à la classe moyenne. Leurs pères s’affrontent aux prochaines élections locales.

Kena et Ziki vivent dans le même quartier de Nairobi mais tout les sépare. Autant Kena, avec sa poitrine plate, ses pantalons informes et ses loisirs de garçon, est masculine ; autant Ziki, ses tresses afro, ses robes colorées et ses courbes girondes, est féminine. La première est d’origine modeste alors que la seconde appartient à la classe moyenne. Leurs pères s’affrontent aux prochaines élections locales.