Ingmar Bergman aurait eu cent ans le 14 juillet 2018. À l’occasion du centenaire de sa naissance, deux documentaires sont sortis quasi-simultanément sur nos écrans.

Ingmar Bergman aurait eu cent ans le 14 juillet 2018. À l’occasion du centenaire de sa naissance, deux documentaires sont sortis quasi-simultanément sur nos écrans.

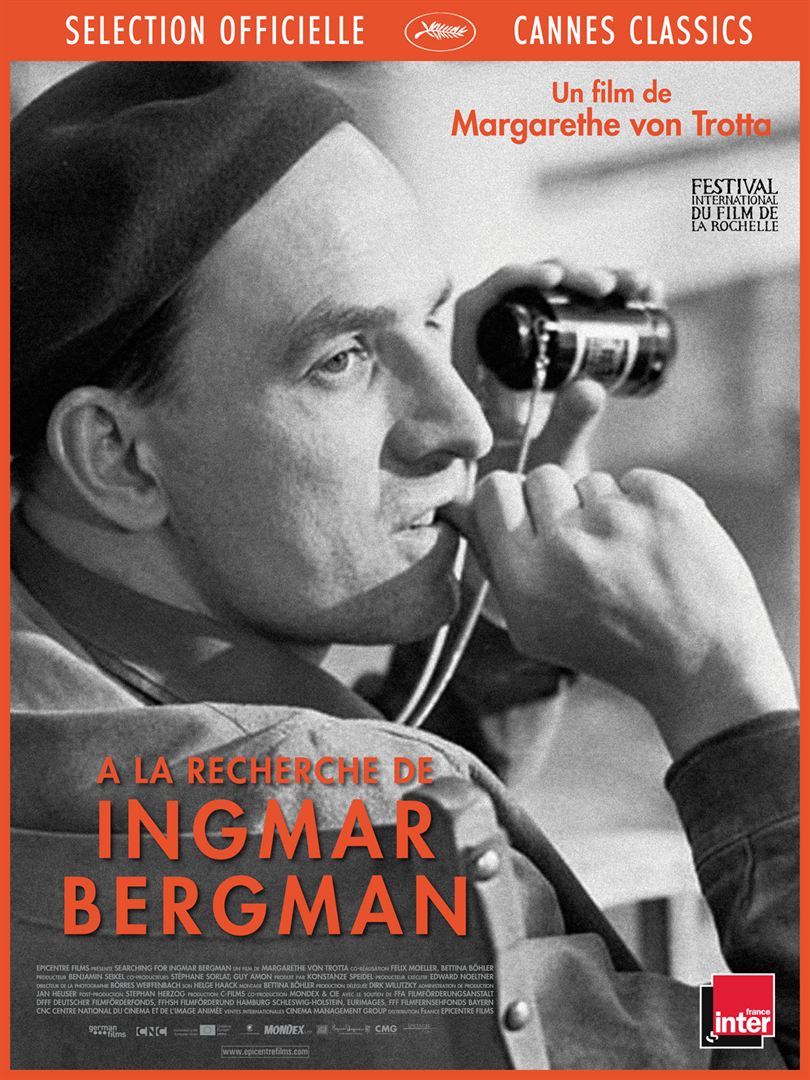

Le premier, À la recherche d’Ingmar Bergman, est une œuvre de commande à la célèbre réalisatrice allemande Margareth von Trotta, qui n’hésite pas à se mettre en scène pour montrer comment elle découvrit l’œuvre de Bergman dans les cinémas d’art et d’essai de Paris où elle était venue faire ses études dans les années soixante.

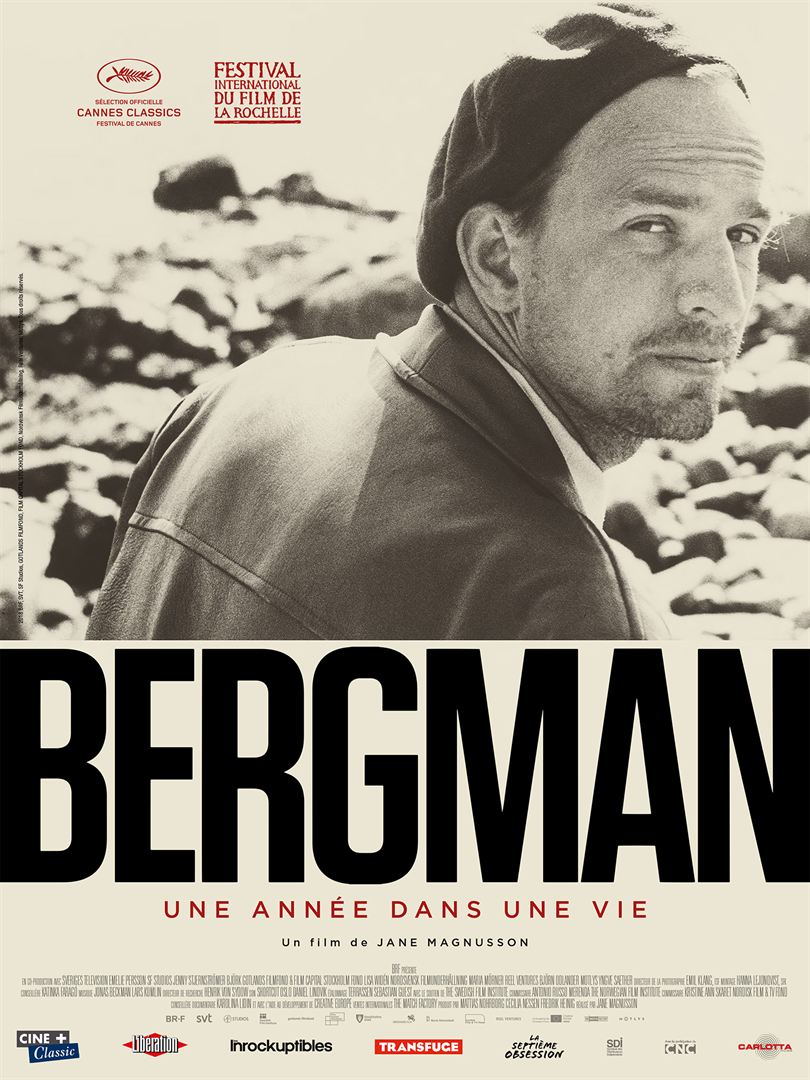

Le second, Bergman, une année dans une vie, prend comme point de départ l’année 1957 où Bergman sort Le Septième Sceau et tourne Les Fraises sauvages tandis qu’il monte au théâtre Peer Gynt et Le Misanthrope.

Les deux documentaires se ressemblent – qui présentent d’ailleurs une affiche quasiment similaire où l’on voit Bergman de trois quarts dos coiffé du même béret. Ils décrivent un monstrueux génie et un monstre génial.

Durablement traumatisé par la stricte éducation qu’il avait reçue de son père, pasteur de l’Église réformée, Ingmar Bergman était affligé d’une série de troubles psychosomatiques : ulcères d’estomac, insomnies, syndrome des jambes sans repos… Il transcendait sa profonde angoisse existentielle par trois remèdes : le sexe, le travail… et un régime alimentaire à base de yaourt et de biscuits. Sa vie sentimentale, sur laquelle chacun des documentaires revient longuement, fut chaotique : Bergman fut marié cinq fois et eut neuf enfants, légitimes ou naturels. Il négligea ses obligations familiales, ignora ses enfants et n’eut sa vie entière qu’une seule passion dévorante et narcissique : son œuvre créatrice au théâtre comme au cinéma.

Il est croustillant d’imaginer les réactions que susciteraient aujourd’hui une telle personnalité. Son comportement donjuanesque lui attirerait les foudres des féministes et sa nonchalance à l’égard de sa progéniture celle des associations familiales.. La discipline de fer qu’il faisait régner sur ses plateaux lui vaudrait des procès en harcèlement. Ses dérèglements morphologiques le forceraient à une cure stricte faute de quoi les assurances refuseraient de couvrir ses films.

Cet homme névrosé, déréglé, égoïste, en un mot profondément antipathique, a pourtant produit quelques uns des plus grands films du siècle passé. Les deux documentaires qui lui sont consacrés ont cette double vertu : ne rien taire des démons de l’homme, éclairer la grandeur de son œuvre.

La bande-annonce de À la recherche de Ingmar Bergman

La bande-annonce de Bergman – Une année dans une vie

Lena est une jeune et jolie collégienne. Elle vit au sein d’un foyer uni, même si elle a le sentiment que ses parents consacrent plus de temps à son frère handicapé qu’à elle. Elle a une meilleure amie avec laquelle elle échange des confidences.

Lena est une jeune et jolie collégienne. Elle vit au sein d’un foyer uni, même si elle a le sentiment que ses parents consacrent plus de temps à son frère handicapé qu’à elle. Elle a une meilleure amie avec laquelle elle échange des confidences. Le 11 juillet 1963, la quasi-totalité des dirigeants de l’ANC (African National Congress) sont arrêtés à Rivonia dans la banlieue de Johannesburg. Ils sont jugés entre octobre 1963 et juin 1964 devant la haute Cour du Transvaal à Pretoria. Pour les huit inculpés, accusés de conspirer contre la sûreté de l’État, et au premier chef pour leur leader Nelson Mandela, la condamnation à mort semble certaine.

Le 11 juillet 1963, la quasi-totalité des dirigeants de l’ANC (African National Congress) sont arrêtés à Rivonia dans la banlieue de Johannesburg. Ils sont jugés entre octobre 1963 et juin 1964 devant la haute Cour du Transvaal à Pretoria. Pour les huit inculpés, accusés de conspirer contre la sûreté de l’État, et au premier chef pour leur leader Nelson Mandela, la condamnation à mort semble certaine. Les prédateurs sont de retour sur Terre. Venus d’une autre galaxie grâce à leur technologie de pointe, dotés d’une force prodigieuse et d’un instinct meurtrier, ils semblent n’avoir pour seul but que de faire de l’humanité leur proie.

Les prédateurs sont de retour sur Terre. Venus d’une autre galaxie grâce à leur technologie de pointe, dotés d’une force prodigieuse et d’un instinct meurtrier, ils semblent n’avoir pour seul but que de faire de l’humanité leur proie. J’ai grandi avec Lars Von Trier. Ses premiers pas au cinéma coïncident avec la naissance de ma cinéphilie. Je me souviens encore de Breaking The Waves, vu en 1996 lors de ce qui était à l’époque une des toutes premières séances du matin. J’étais tombé immédiatement amoureux d’Emily Watson et lui avais prédit le destin d’une star. Je me souviens de Les Idiots, de sa folle liberté, de son audace transgressive. Je me souviens de Dogville, de sa mise en scène épurée, de l’intelligence machiavélique de son scénario. Je me souviens, plus récemment de Melancholia, de ses premiers plans, d’une beauté plastique digne d’un tableau de maître, de la beauté catatonique de Kirsten Dunst.

J’ai grandi avec Lars Von Trier. Ses premiers pas au cinéma coïncident avec la naissance de ma cinéphilie. Je me souviens encore de Breaking The Waves, vu en 1996 lors de ce qui était à l’époque une des toutes premières séances du matin. J’étais tombé immédiatement amoureux d’Emily Watson et lui avais prédit le destin d’une star. Je me souviens de Les Idiots, de sa folle liberté, de son audace transgressive. Je me souviens de Dogville, de sa mise en scène épurée, de l’intelligence machiavélique de son scénario. Je me souviens, plus récemment de Melancholia, de ses premiers plans, d’une beauté plastique digne d’un tableau de maître, de la beauté catatonique de Kirsten Dunst. Lara a quinze ans et deux rêves : devenir danseuse de ballet et devenir une femme.

Lara a quinze ans et deux rêves : devenir danseuse de ballet et devenir une femme. Entre sa femme (Carole Bouquet) et sa maîtresse (Sara Martins), Julien (Jean-Paul Rouve) ne sait plus où donner de la tête. Son fils Alex (William Lebghil) vient d’apprendre qu’il allait être père. Son amie Eva (Jeanne Guitet) a dix-sept ans seulement. La mère d’Eva (Karin Viard) prend très mal la nouvelle. La marraine d’Eva (Charlotte Rampling) la prend, elle, plus sereinement alors même que son mari Bertrand (Jacques Dutronc), sous le coup d’une enquête pour fraude fiscale, est sur le point de la quitter.

Entre sa femme (Carole Bouquet) et sa maîtresse (Sara Martins), Julien (Jean-Paul Rouve) ne sait plus où donner de la tête. Son fils Alex (William Lebghil) vient d’apprendre qu’il allait être père. Son amie Eva (Jeanne Guitet) a dix-sept ans seulement. La mère d’Eva (Karin Viard) prend très mal la nouvelle. La marraine d’Eva (Charlotte Rampling) la prend, elle, plus sereinement alors même que son mari Bertrand (Jacques Dutronc), sous le coup d’une enquête pour fraude fiscale, est sur le point de la quitter. Ruth Bader Ginsburg est juge à la Cour suprême américaine. Nommée en 1993 par Bill Clinton, elle appartient à son aile progressiste. Les opinions qu’elle y a défendues, sa courageuse résistance à la maladie, ses lunettes immenses, son chignon sévère et le col en dentelle dont elle orne sa toge ont fait d’elle une idole.

Ruth Bader Ginsburg est juge à la Cour suprême américaine. Nommée en 1993 par Bill Clinton, elle appartient à son aile progressiste. Les opinions qu’elle y a défendues, sa courageuse résistance à la maladie, ses lunettes immenses, son chignon sévère et le col en dentelle dont elle orne sa toge ont fait d’elle une idole. Une équipe de cinéma tourne un western au Pérou. À la fin du tournage, Kansas (Dennis Hopper), un cascadeur qui s’est lié avec une prostituée, décide de rester dans la région. Un de ses amis vient de se porter acquéreur d’une mine dont il espère extraire de l’or. Kansas fréquente un couple de riches américains.

Une équipe de cinéma tourne un western au Pérou. À la fin du tournage, Kansas (Dennis Hopper), un cascadeur qui s’est lié avec une prostituée, décide de rester dans la région. Un de ses amis vient de se porter acquéreur d’une mine dont il espère extraire de l’or. Kansas fréquente un couple de riches américains. En 1962, Pauline (Valérie Mairesse) a dix-sept ans et ne supporte pas la morale petit-bourgeois dans laquelle ses parents l’ont éduquée. Elle prépare paresseusement son bachot et consacre son temps libre à la chanson. Elle retrouve par hasard Suzanne (Thérèse Liotard), une ancienne voisine de cinq ans son aînée, qui vit en couple avec Jérôme, un photographe, dont elle a déjà eu deux enfants et dont elle en attend un troisième. Pauline va aider Suzanne à avorter.

En 1962, Pauline (Valérie Mairesse) a dix-sept ans et ne supporte pas la morale petit-bourgeois dans laquelle ses parents l’ont éduquée. Elle prépare paresseusement son bachot et consacre son temps libre à la chanson. Elle retrouve par hasard Suzanne (Thérèse Liotard), une ancienne voisine de cinq ans son aînée, qui vit en couple avec Jérôme, un photographe, dont elle a déjà eu deux enfants et dont elle en attend un troisième. Pauline va aider Suzanne à avorter.