Le procureur Martin Ferguson (Humprey Bogart) est sur le point de faire tomber le caïd Albert Mendoza. Son procès doit s’ouvrir le lendemain et Rico, son lieutenant, va témoigner à charge en échange d’un allègement de peine. Mais Rico se dégonfle par peur des représailles et, durant son évasion du tribunal, chute mortellement.

Le procureur Martin Ferguson (Humprey Bogart) est sur le point de faire tomber le caïd Albert Mendoza. Son procès doit s’ouvrir le lendemain et Rico, son lieutenant, va témoigner à charge en échange d’un allègement de peine. Mais Rico se dégonfle par peur des représailles et, durant son évasion du tribunal, chute mortellement.

Il reste quelques heures à peine au procureur et à ses équipiers pour se remémorer toute l’enquête et trouver un élément susceptible de faire tomber Mendoza.

La réalisation de The Enforcer avait été assurée initialement par Bretaigne Windust, un scénariste de théâtre dont c’était le premier passage derrière la caméra. L’histoire veut qu’il se soit fait licencier par Bogart qui appela Raoul Walsh pour le remplacer. Une version plus indulgente pour Windust veut qu’il soit tombé gravement malade. Toujours est-il que le seul Windust est crédité à l’écran, le nom de Walsh étant rajouté dans les doublages et dans tous les dictionnaires de cinéma. Stéphan Krezinski dans le Rapp & Lamy parle du « film d’une brute raffinée », joli oxymore pour décrire l’œuvre de Walsh, un réalisateur dont la carrière épouse toutes les évolutions qu’a connues Hollywood depuis les années 1910.

The Enforcer est un modèle de film noir dont il a tous les ingrédients : flic incorruptible, malfrats patibulaires, éclairages expressionnistes… Il est construit en flash-back enchâssés : Ferguson se remémore l’interrogatoire des principaux protagonistes de l’enquête qui, à leur tour, se remémorent les événements dont ils ont été les témoins. Cette construction apparemment complexe reste étonnamment lisible et ne perd jamais le spectateur.

Le film est sorti en France sous un titre qui n’a rien à voir avec l’original. Son sens ne se révèle que dans les toutes dernières minutes au risque de révéler la clé de l’énigme.

Jackson Maine (Bradley Cooper) est une star rongée par l’alcool. Un soir, à la recherche d’un verre, il échoue dans un rade et y découvre Ally (Lady Gaga) dont la voix puissante l’impressionne.

Jackson Maine (Bradley Cooper) est une star rongée par l’alcool. Un soir, à la recherche d’un verre, il échoue dans un rade et y découvre Ally (Lady Gaga) dont la voix puissante l’impressionne. En août 2000, le sous-marin russe K-141 Koursk de classe Oscar fait naufrage en mer de Barents suite à l’explosion d’une torpille. La plupart des marins périrent sur le coup, mais vingt-trois purent trouver refuge dans le neuvième compartiment.

En août 2000, le sous-marin russe K-141 Koursk de classe Oscar fait naufrage en mer de Barents suite à l’explosion d’une torpille. La plupart des marins périrent sur le coup, mais vingt-trois purent trouver refuge dans le neuvième compartiment. L’hôtel El Royale est construit sur la frontière qui sépare le Nevada de la Californie. Il a connu au début des années soixante son heure de gloire ; mais dix ans plus tard il est tombé à l’abandon et n’est plus guère géré que par un seul garçon d’étage (Lewis Pullman)

L’hôtel El Royale est construit sur la frontière qui sépare le Nevada de la Californie. Il a connu au début des années soixante son heure de gloire ; mais dix ans plus tard il est tombé à l’abandon et n’est plus guère géré que par un seul garçon d’étage (Lewis Pullman) L’agent secret le plus calamiteux de Sa Gracieuse Majesté est de retour. Après qu’un hacker a révélé l’identité de tous les agents sous couverture et que les quelques 007 retraités sont morts (dans une scène hilarante), le MI7 (sic) n,’a d’autre ressource que de rappeler Johnny English (Rowan Atkinson) au service.

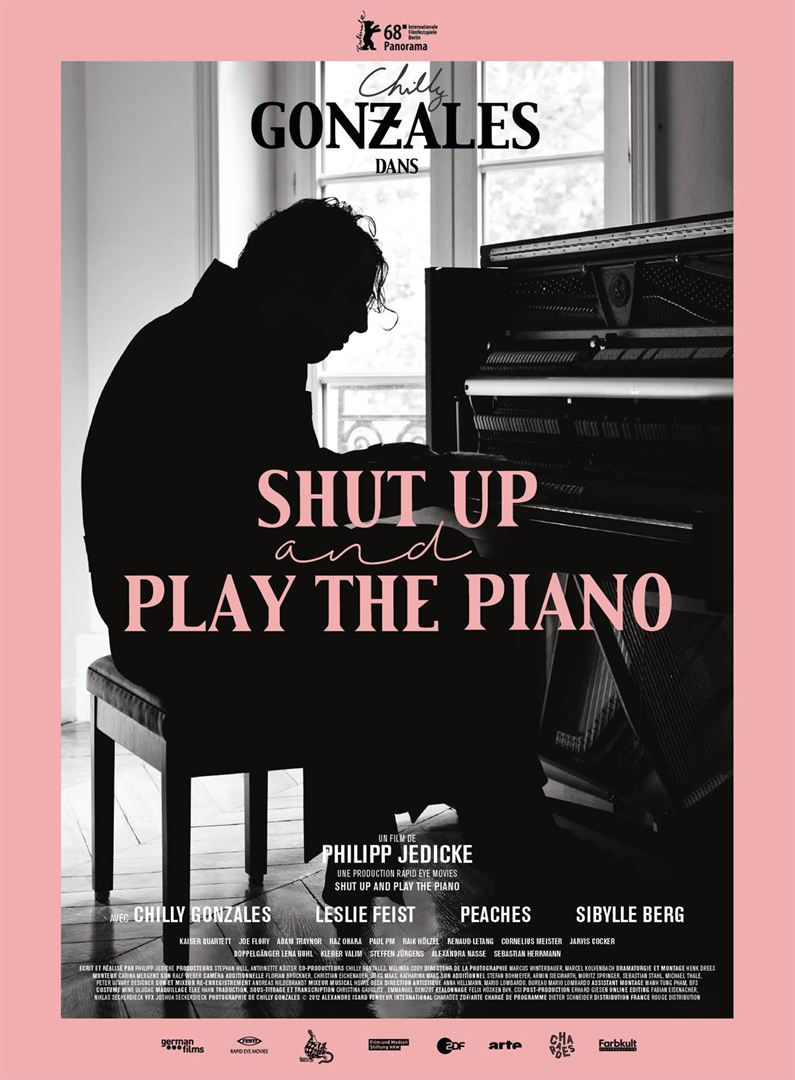

L’agent secret le plus calamiteux de Sa Gracieuse Majesté est de retour. Après qu’un hacker a révélé l’identité de tous les agents sous couverture et que les quelques 007 retraités sont morts (dans une scène hilarante), le MI7 (sic) n,’a d’autre ressource que de rappeler Johnny English (Rowan Atkinson) au service. Chilly Gonzales est un musicien hors norme. Fils d’un self-made man canadien qui fit fortune dans le BTP, il commença sa carrière dans le rap punk, au Canada d’abord, en Allemagne ensuite, avant de changer de style. Sans rien renier de ses provocations, il abandonne le chant pour le piano que ce génie né pratique sans jamais l’avoir appris. il rencontre le succès avec son album Solo Piano en 2004.

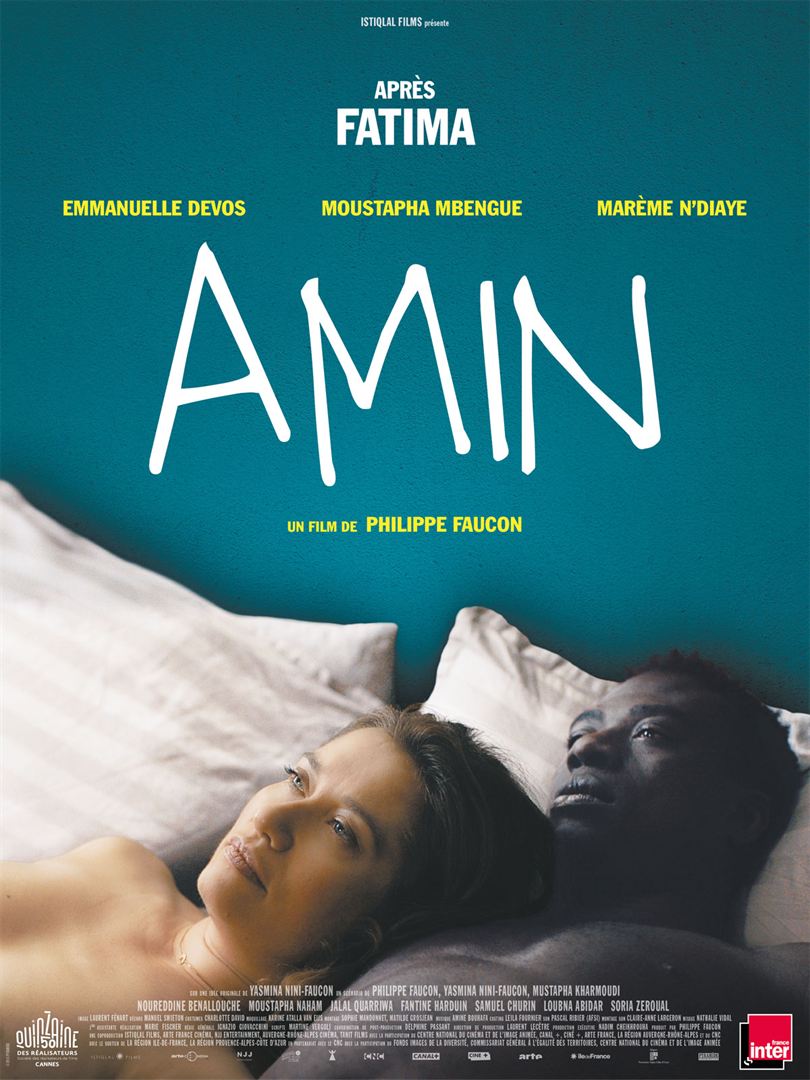

Chilly Gonzales est un musicien hors norme. Fils d’un self-made man canadien qui fit fortune dans le BTP, il commença sa carrière dans le rap punk, au Canada d’abord, en Allemagne ensuite, avant de changer de style. Sans rien renier de ses provocations, il abandonne le chant pour le piano que ce génie né pratique sans jamais l’avoir appris. il rencontre le succès avec son album Solo Piano en 2004. Amin (Moustapha Mbengue) est sénégalais. Pour offrir à sa femme Aïcha (Marème N’Diaye) et à ses trois enfants, restés au pays, une vie meilleure, il a émigré en France. Installé dans un foyer, il travaille sur les chantiers.

Amin (Moustapha Mbengue) est sénégalais. Pour offrir à sa femme Aïcha (Marème N’Diaye) et à ses trois enfants, restés au pays, une vie meilleure, il a émigré en France. Installé dans un foyer, il travaille sur les chantiers. Driss et Manuel ont grandi ensemble dans les barres de Bagnolet. Mais Driss (Reda Kateb) a quitté la cité pour devenir policier aux Stups tandis que Manuel (Matthias Schoenaerts) en est devenu l’un des caïds.

Driss et Manuel ont grandi ensemble dans les barres de Bagnolet. Mais Driss (Reda Kateb) a quitté la cité pour devenir policier aux Stups tandis que Manuel (Matthias Schoenaerts) en est devenu l’un des caïds. En 1982, Bobby Wilcher, dix-neuf ans, assassine deux femmes au Mississippi. Son procès traîne. En 1992, il est condamné à la peine de mort. Il sera finalement assassiné en 2006.

En 1982, Bobby Wilcher, dix-neuf ans, assassine deux femmes au Mississippi. Son procès traîne. En 1992, il est condamné à la peine de mort. Il sera finalement assassiné en 2006. Tout va mal pour Ricky (Ben Foster), une petite frappe de Louisiane. Tandis que ses poumons le lâchent, son boss (Beau Bridges) lui tend un traquenard dont il parvient à s’échapper de justesse en compagnie de Rookie (Elle Fanning), une jeune prostituée. Il voudrait rapidement s’en séparer ; mais l’adolescente ne le lâche pas d’une semelle et lui ramène même sa petite sœur Tiffany âgée de trois ans à peine.

Tout va mal pour Ricky (Ben Foster), une petite frappe de Louisiane. Tandis que ses poumons le lâchent, son boss (Beau Bridges) lui tend un traquenard dont il parvient à s’échapper de justesse en compagnie de Rookie (Elle Fanning), une jeune prostituée. Il voudrait rapidement s’en séparer ; mais l’adolescente ne le lâche pas d’une semelle et lui ramène même sa petite sœur Tiffany âgée de trois ans à peine.