Au sortir de l’apartheid, le président Mandela a chargé l’archevêque Desmond Tutu (Forest Whitaker) de présider la Commission Vérité et Réconciliation. Son principe : obtenir des criminels leur confession sincère en échange de leur amnistie.

Au sortir de l’apartheid, le président Mandela a chargé l’archevêque Desmond Tutu (Forest Whitaker) de présider la Commission Vérité et Réconciliation. Son principe : obtenir des criminels leur confession sincère en échange de leur amnistie.

Le courageux homme d’Église rencontre sur sa route Piet Blomfeld (Eric Bana), un criminel avéré, condamné à perpétuité, qui nourrit une haine atavique pour les Noirs et ne montre aucun signe de remords pour les crimes qu’il a commis.

L’Afrique du sud de l’apartheid a été dénoncée au cinéma dans des films souvent marquants : Cry Freedom (1987), Un monde à part (1988), Une saison blanche et sèche (1989)… L’Afrique du sud post-apartheid a continué à intéresser Hollywood : ainsi de Invictus de Clint Eastwood qui raconte comment le président Mandela a profité de l’organisation de la Coupe du monde de rugby en 1995 pour réconcilier la nation arc-en-ciel. L’organisation des audiences de la Comité Vérité et Réconciliation (TRC selon son acronyme anglais) a aussi retenu l’attention : Red Dust (2004) avec Hilary Swank et Chiwetel Ejiofor et Country of My Skull (2005) avec Juliette Binoche et Samuel Jackson bizarrement sortis l’un et l’autre directement dans les bacs malgré la renommée de leurs acteurs.

Il en a fallu de peu que Forgiven ne connaisse le même sort, faute de distributeur en France. C’est finalement Saje Distribution, une société bizarrement spécialisée dans les films et les documentaires religieux, qui en a racheté les droits. On comprend vite pourquoi : Forgiven est un film sur la sainteté et la rédemption. Sainteté de Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix qui, malgré un cancer, a consacré sa vie à cicatriser les plaies toujours ouvertes de l’apartheid dans une démarche audacieuse de justice transitionnelle. Rédemption de Piet Blomfeld, un Afrikaner raciste et criminel, figure du Mal absolu, qui crache sa haine à la face du saint homme venu le sauver.

Le problème de Forgiven est son manque de suspens. On sait qu’on aura droit à la reconstitution déchirante des circonstances de l’assassinat de Mpho Morobe, cette jeune femme noire dont la mère se bat pour la mémoire. On sait qu’on aura droit à la rédemption christique de Mark Blomfeld, dont la noirceur de l’âme, qu’explique une enfance traumatisante, s’éclairera au contact de Mgr Tutu.

Tout cela est un peu trop cousu de fil blanc – ou noir. Et on se demande où est passé le réalisateur prometteur de Mission et de La Déchirure qui se perd depuis trente ans dans des films sans intérêt.

Carlitos cache une âme démoniaque derrière un visage d’ange. Fils unique, choyé par ses parents qui se désespèrent de son indolence, il n’a qu’un seul loisir et un seul talent : s’introduire dans les riches demeures de Buenos Aires et y voler bijoux et biens de valeurs pour en faire cadeau autour de lui.

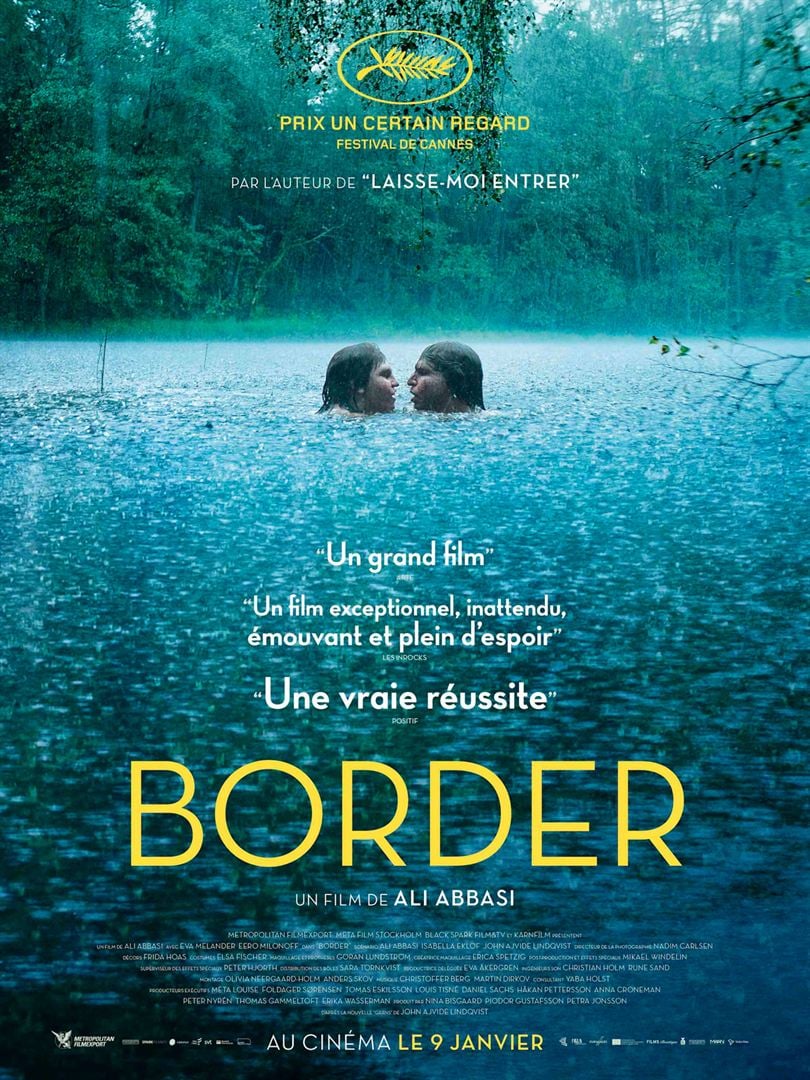

Carlitos cache une âme démoniaque derrière un visage d’ange. Fils unique, choyé par ses parents qui se désespèrent de son indolence, il n’a qu’un seul loisir et un seul talent : s’introduire dans les riches demeures de Buenos Aires et y voler bijoux et biens de valeurs pour en faire cadeau autour de lui. Tina travaille aux douanes suédoises. Son odorat surdéveloppé fait d’elle une redoutable policière ; mais sa laideur la maintient en marge de la société. Un jour elle est confrontée à Vore, un homme qui lui ressemble sur bien des points.

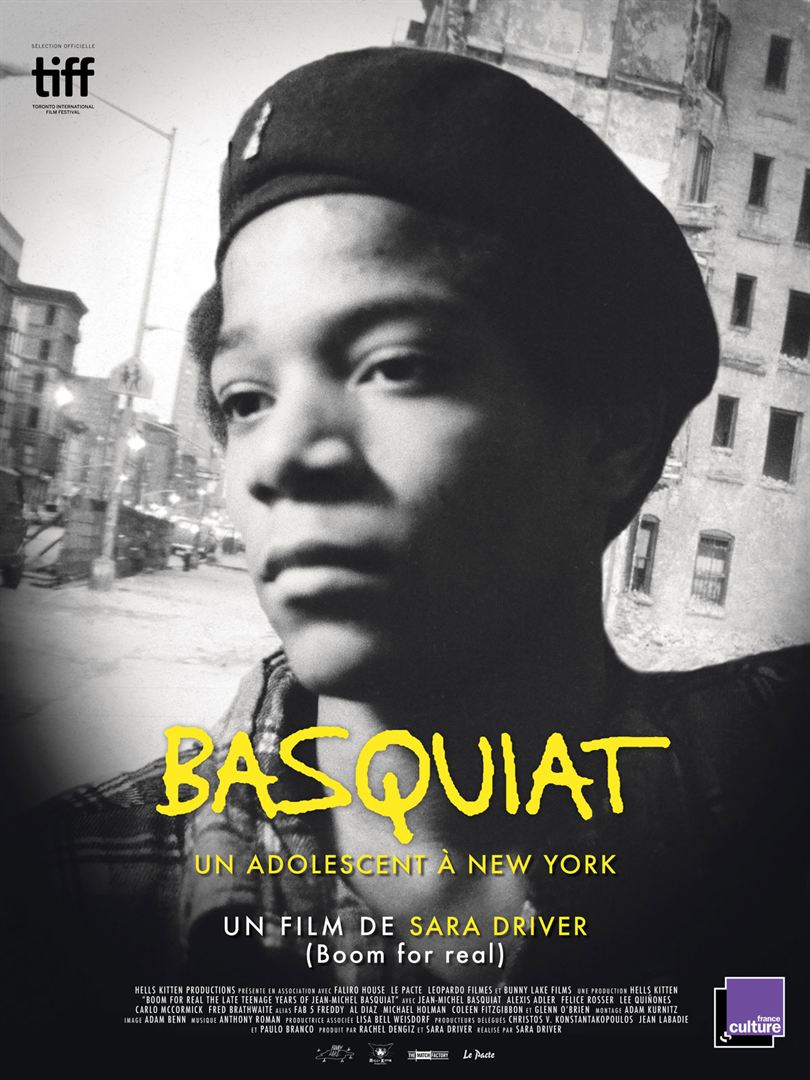

Tina travaille aux douanes suédoises. Son odorat surdéveloppé fait d’elle une redoutable policière ; mais sa laideur la maintient en marge de la société. Un jour elle est confrontée à Vore, un homme qui lui ressemble sur bien des points. Comme son sous-titre l’annonce, Basquiat nous fait revivre l’adolescence du jeune artiste né en 1960 qui, dès 1976, dans une métropole en plein chaos, commence à graffer sur les murs du Lower East Side sous le pseudonyme SAMO (« Same Old Shit »). L’adolescent en rupture de ban vit dans la rue, squatte chez des amis, vend des T-shirts ou des cartes postales de sa fabrication.

Comme son sous-titre l’annonce, Basquiat nous fait revivre l’adolescence du jeune artiste né en 1960 qui, dès 1976, dans une métropole en plein chaos, commence à graffer sur les murs du Lower East Side sous le pseudonyme SAMO (« Same Old Shit »). L’adolescent en rupture de ban vit dans la rue, squatte chez des amis, vend des T-shirts ou des cartes postales de sa fabrication. Tout se délite autour de Chela, une grande bourgeoise déshéritée. Pour éponger ses dettes, son argenterie est mise à l’encan. Mais cela n’évitera pas à Carmela, sa compagne de longue date, d’aller passer quelques mois en prison pour fraude, ainsi que la loi paraguayenne le prévoit pour les payeurs indélicats.

Tout se délite autour de Chela, une grande bourgeoise déshéritée. Pour éponger ses dettes, son argenterie est mise à l’encan. Mais cela n’évitera pas à Carmela, sa compagne de longue date, d’aller passer quelques mois en prison pour fraude, ainsi que la loi paraguayenne le prévoit pour les payeurs indélicats. Asako, une jeune Japonaise timide à peine sortie de l’adolescence, rencontre dans une galerie d’art Baku, un garçon au charme ténébreux. Elle en tombe instantanément amoureuse. Mais, trompant sa confiance, Baku la quitte sans un mot d’explication après quelques semaines de vie commune.

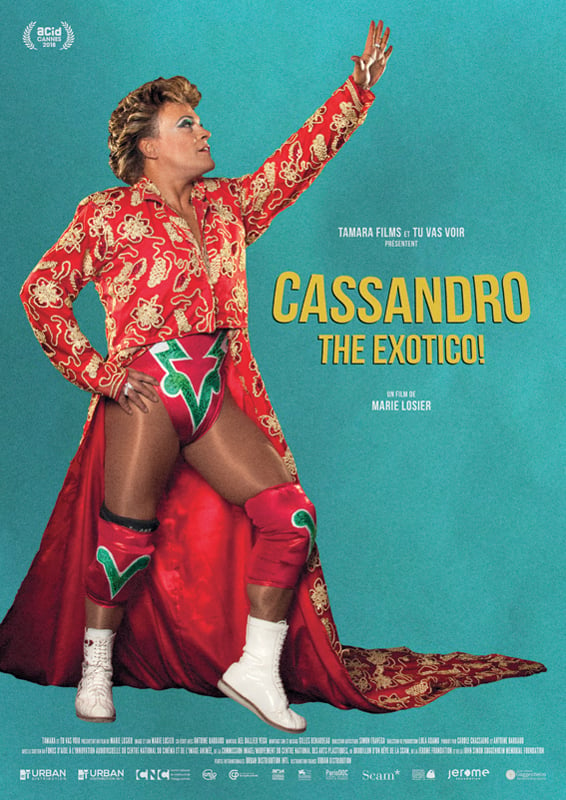

Asako, une jeune Japonaise timide à peine sortie de l’adolescence, rencontre dans une galerie d’art Baku, un garçon au charme ténébreux. Elle en tombe instantanément amoureuse. Mais, trompant sa confiance, Baku la quitte sans un mot d’explication après quelques semaines de vie commune. Au Mexique, la Lucha libre est un sport national. Les catcheurs combattent masqués. Les Exoticos ont le visage découvert et, pour tourner en ridicule les homosexuels, se travestissent. Retournant à leur profit ce travestissement ridicule, quelques homosexuels sont devenus célèbres. Parmi eux Saul Armendariz, alias Cassandro. Il pratique la Lucha libre depuis son enfance. Il a été trois fois champion du monde. Mais à quarante ans passés, son corps le rattrape.

Au Mexique, la Lucha libre est un sport national. Les catcheurs combattent masqués. Les Exoticos ont le visage découvert et, pour tourner en ridicule les homosexuels, se travestissent. Retournant à leur profit ce travestissement ridicule, quelques homosexuels sont devenus célèbres. Parmi eux Saul Armendariz, alias Cassandro. Il pratique la Lucha libre depuis son enfance. Il a été trois fois champion du monde. Mais à quarante ans passés, son corps le rattrape. Abel (Louis Garrel) vit paisiblement en couple avec Marianne (Laetitia Casta) avant d’apprendre brutalement de sa bouche qu’elle est enceinte de son meilleur ami Paul et qu’elle s’apprête à l’épouser.

Abel (Louis Garrel) vit paisiblement en couple avec Marianne (Laetitia Casta) avant d’apprendre brutalement de sa bouche qu’elle est enceinte de son meilleur ami Paul et qu’elle s’apprête à l’épouser. L’inspecteur Fergan arrive d’Istanbul sur la petite île de Büyükada dans la mer de Marmara. Un crime vient d’y être commis sur la personne de Lady Winsley, une romancière américaine.

L’inspecteur Fergan arrive d’Istanbul sur la petite île de Büyükada dans la mer de Marmara. Un crime vient d’y être commis sur la personne de Lady Winsley, une romancière américaine. En 1960, au Montana, sous les yeux de leur fils unique, un couple se déchire. Jerry (Jake Gyllenhaal) vient de perdre son emploi et sombre dans la dépression. Jeannette (Carry Mulligan) étouffe de devoir porter à bout de bras un ménage qui bat de l’aile. Joe, quatorze ans, aimerait avoir une adolescence normale.

En 1960, au Montana, sous les yeux de leur fils unique, un couple se déchire. Jerry (Jake Gyllenhaal) vient de perdre son emploi et sombre dans la dépression. Jeannette (Carry Mulligan) étouffe de devoir porter à bout de bras un ménage qui bat de l’aile. Joe, quatorze ans, aimerait avoir une adolescence normale.