Depuis qu’un conflit ancestral les a expulsés de la Forêt magique, les Oursons nourrissent le projet de prendre leur revanche sur les Licornes et de les en déloger. Un peloton de jeunes recrues, après avoir suivi un stage d’entraînement dans un camp militaire, y est dépêché. Parmi elles, Célestin, un psychopathe persuadé que le sang des licornes lui donnera la vie éternelle, et son frère jumeau, Dodu.

Depuis qu’un conflit ancestral les a expulsés de la Forêt magique, les Oursons nourrissent le projet de prendre leur revanche sur les Licornes et de les en déloger. Un peloton de jeunes recrues, après avoir suivi un stage d’entraînement dans un camp militaire, y est dépêché. Parmi elles, Célestin, un psychopathe persuadé que le sang des licornes lui donnera la vie éternelle, et son frère jumeau, Dodu.

Dans la filiation de Psiconautas, le précédent film de Alberto Vázquez, Unicorn Wars est un dessin animé paradoxal. Il convoque pour mieux les subvertir les ingrédients traditionnels de l’animation pour enfants : les oursons, les licornes, les câlins et les tons pastels. Son titre sonne comme un oxymore. Sa graphie sur l’affiche l’illustre : un point en forme de cœur surmonte le i de Unicorn, mais les lettres de Wars bavent comme dans les films d’horreur. Sous ce titre, on voit, qui s’opposent, trois oursons mignons en jaune, bleu turquoise et rose, menacés par trois licornes noires au regard inquiétant.

Le résultat est interdit aux moins de douze ans. Une interdiction qui pourrait sembler sévère mais qui se justifie par le souci d’éviter à des parents inattentifs l’erreur de le faire voir par leurs innocents bambins. Car, avec ses références revendiquées à Full Metal Jacket (pour les séquences d’entraînement sous l’autorité d’un sergent sadique) et à Apocalypse Now (pour la plongée dans une jungle méphitique), Unicorn Wars est violent. On pourrait même lui reprocher de se complaire dans sa violence. Autre reproche : celui de vouloir brasser trop large en dénonçant tout à la fois la masculinité toxique, le fanatisme religieux, le bellicisme écocide et le racisme.

On se demande bien quel public ce film touchera. Il n’est manifestement pas destiné aux plus jeunes qui, s’ils le voient, risquent d’être durablement traumatisés. Mais qui, parmi les plus vieux, aura envie d’aller voir un dessin animé avec des oursons et des licornes ?!

Nora et Léo ont seize ans et viennent de faire leur rentrée en seconde au lycée. Ils se plaisent au premier regard et s’entr’aiment d’un amour contrarié par le sort. Car Tarek, le grand frère de Nora travaille dans l’hypermarché dirigé par le père de Léo et s’en fait licencier pour un vol qu’il affirme n’avoir pas commis. L’assaut prolongé des haines parentales condamne cet amour fatal.

Nora et Léo ont seize ans et viennent de faire leur rentrée en seconde au lycée. Ils se plaisent au premier regard et s’entr’aiment d’un amour contrarié par le sort. Car Tarek, le grand frère de Nora travaille dans l’hypermarché dirigé par le père de Léo et s’en fait licencier pour un vol qu’il affirme n’avoir pas commis. L’assaut prolongé des haines parentales condamne cet amour fatal. Felice Lasco a quitté Naples à quinze ans, pour des motifs qui s’éclaireront lentement. Il a fait sa vie au Caire, s’y est converti à l’Islam et y a pris femme. Il revient à Naples quarante ans plus tard et y retrouve avec nostalgie le quartier de son enfance. Sa vieille mère, recluse dans un appartement borgne, l’attendait pour mourir et Felice s’emploie à adoucir ses derniers moments. Il sympathise avec un prêtre courageux qui dépense toute son énergie à lutter contre l’influence délétère de la Camorra parmi la jeunesse. Il apprend qu’Oreste, son ami d’enfance, est devenu le caïd, aussi craint que respecté, du quartier.

Felice Lasco a quitté Naples à quinze ans, pour des motifs qui s’éclaireront lentement. Il a fait sa vie au Caire, s’y est converti à l’Islam et y a pris femme. Il revient à Naples quarante ans plus tard et y retrouve avec nostalgie le quartier de son enfance. Sa vieille mère, recluse dans un appartement borgne, l’attendait pour mourir et Felice s’emploie à adoucir ses derniers moments. Il sympathise avec un prêtre courageux qui dépense toute son énergie à lutter contre l’influence délétère de la Camorra parmi la jeunesse. Il apprend qu’Oreste, son ami d’enfance, est devenu le caïd, aussi craint que respecté, du quartier. Bakary Diallo (Omar Sy) est un éleveur peul. Sa vie paisible auprès de sa femme et de ses enfants est brutalement interrompue lorsque l’armée coloniale française vient dans son village en 1917 y recruter de force des tirailleurs pour combattre contre l’Allemagne. Pour protéger son fils Thierno (Alassane Diong), son père s’engage. Mais ses tentatives d’évasion échouent et les deux soldats se retrouvent bientôt sur le front à Verdun.

Bakary Diallo (Omar Sy) est un éleveur peul. Sa vie paisible auprès de sa femme et de ses enfants est brutalement interrompue lorsque l’armée coloniale française vient dans son village en 1917 y recruter de force des tirailleurs pour combattre contre l’Allemagne. Pour protéger son fils Thierno (Alassane Diong), son père s’engage. Mais ses tentatives d’évasion échouent et les deux soldats se retrouvent bientôt sur le front à Verdun. À Madrid, un soir d’hiver, deux couples écoutent un concert de jazz. Le Covid les a longtemps empêchés de se voir. Susana et Dani habitent désormais hors de Madrid, à la campagne, dans une maison dont ils ont hérité. Ils apprennent à Elena et Guillermo qu’ils attendent un heureux événement et les invitent à leur rendre visite rapidement.

À Madrid, un soir d’hiver, deux couples écoutent un concert de jazz. Le Covid les a longtemps empêchés de se voir. Susana et Dani habitent désormais hors de Madrid, à la campagne, dans une maison dont ils ont hérité. Ils apprennent à Elena et Guillermo qu’ils attendent un heureux événement et les invitent à leur rendre visite rapidement. On s’ennuie ferme dans la Roumanie de Ceaucescu, en 1972. Ana y a dix-huit ans. Elle passe son baccalauréat dans un lycée huppé de la capitale. Elle est amoureuse de Sorin, un camarade de classe, et le rejoint, contre l’avis de ses parents, chez une amie, pour une fête durant laquelle les jeunes gens fument, boivent, s’embrassent en écoutant les tubes diffusés par radio Free Europe jusqu’à ce que les agents de la Securitate débarquent et les arrêtent.

On s’ennuie ferme dans la Roumanie de Ceaucescu, en 1972. Ana y a dix-huit ans. Elle passe son baccalauréat dans un lycée huppé de la capitale. Elle est amoureuse de Sorin, un camarade de classe, et le rejoint, contre l’avis de ses parents, chez une amie, pour une fête durant laquelle les jeunes gens fument, boivent, s’embrassent en écoutant les tubes diffusés par radio Free Europe jusqu’à ce que les agents de la Securitate débarquent et les arrêtent. Haider étouffe. Sa femme, Mumtaz, aussi. Ils se sont mariés pour obéir aux injonctions patriarcales de leurs familles. Mais Haider a de plus en plus de mal à refouler son homosexualité et Mumtaz n’accepte pas de renoncer à travailler pour se replier sur son foyer.

Haider étouffe. Sa femme, Mumtaz, aussi. Ils se sont mariés pour obéir aux injonctions patriarcales de leurs familles. Mais Haider a de plus en plus de mal à refouler son homosexualité et Mumtaz n’accepte pas de renoncer à travailler pour se replier sur son foyer. Avignon. Juillet 2021. Malgré l’épidémie de Covid et le mistral, le festival se tient. Isabelle Huppert joue La Cerisaie dans la cour d’honneur du Palais des papes. Fabrice Luchini lit Nietzsche et Baudelaire dans la cour du musée Calvet. Benoît Jacquot les filme.

Avignon. Juillet 2021. Malgré l’épidémie de Covid et le mistral, le festival se tient. Isabelle Huppert joue La Cerisaie dans la cour d’honneur du Palais des papes. Fabrice Luchini lit Nietzsche et Baudelaire dans la cour du musée Calvet. Benoît Jacquot les filme. Chiara (Cécile de France) a 45 ans. Belge d’origine, elle a suivi Antoine, un marin pêcheur, sur son île et partage depuis vingt ans sa vie laborieuse. Elle prend sur son bateau un apprenti, Maxence (Félix Lefebvre), dont elle tombe amoureuse contre toute raison. Profitant de l’absence de son mari parti défendre à Londres les intérêts de sa profession, elle a une liaison avec lui qui a tôt fait de s’ébruiter dans la petite communauté insulaire.

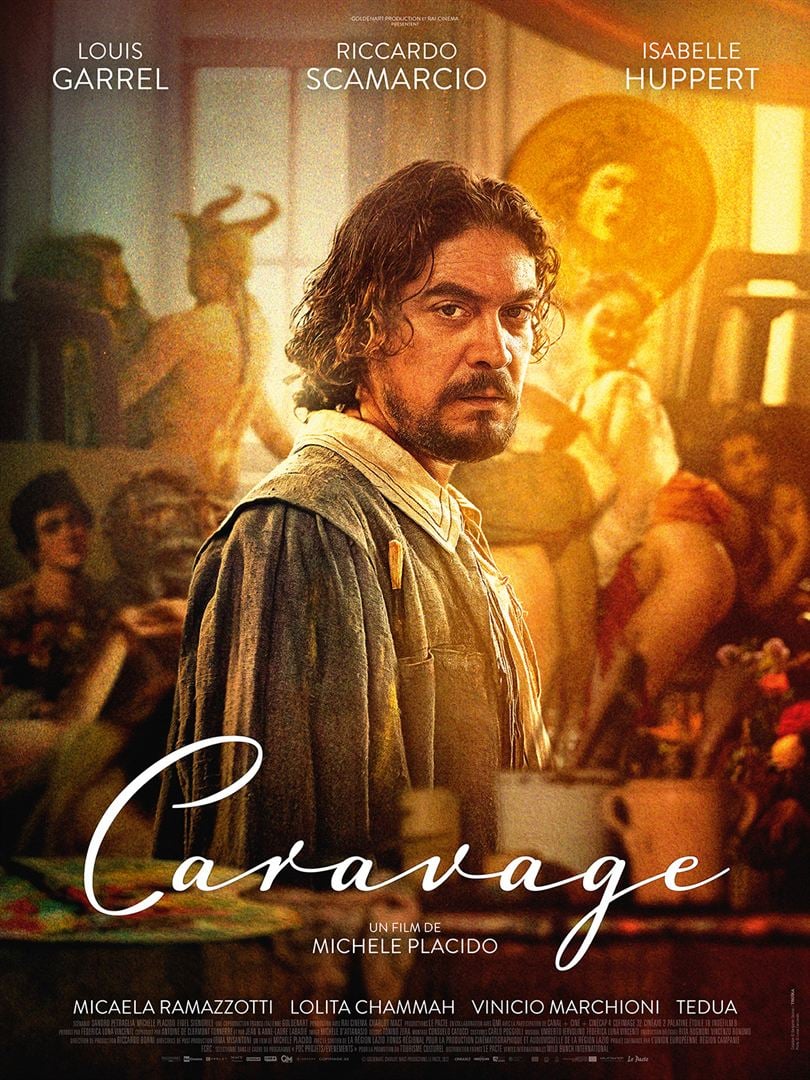

Chiara (Cécile de France) a 45 ans. Belge d’origine, elle a suivi Antoine, un marin pêcheur, sur son île et partage depuis vingt ans sa vie laborieuse. Elle prend sur son bateau un apprenti, Maxence (Félix Lefebvre), dont elle tombe amoureuse contre toute raison. Profitant de l’absence de son mari parti défendre à Londres les intérêts de sa profession, elle a une liaison avec lui qui a tôt fait de s’ébruiter dans la petite communauté insulaire. 1609. Le Caravage (Riccardo Scamarcio) a fui les États pontificaux où il vient d’être condamné à mort par contumace pour le crime de Ranuccio Tomassoni. Il bénéficie de la protection de la marquise Colonna (Isabelle Huppert). Il espère obtenir la grâce du pape pour revenir à Rome. Mais avant de la lui accorder, Paul V missionne un prêtre de la Sainte-Inquisition (Louis Garrel) pour enquêter sur le passé controversé du peintre.

1609. Le Caravage (Riccardo Scamarcio) a fui les États pontificaux où il vient d’être condamné à mort par contumace pour le crime de Ranuccio Tomassoni. Il bénéficie de la protection de la marquise Colonna (Isabelle Huppert). Il espère obtenir la grâce du pape pour revenir à Rome. Mais avant de la lui accorder, Paul V missionne un prêtre de la Sainte-Inquisition (Louis Garrel) pour enquêter sur le passé controversé du peintre.