Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet.

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet.

Dans un immeuble haussmannien, de nos jours, après l’épidémie de Covid et le confinement, plusieurs histoires se nouent. Un couple, obsédé par les risques d’infection, en convie un autre à dîner. Une féministe retorse fait chanter son plombier. Deux amis transgenres discutent maternité et filiation en fumant un joint. Une célibataire patriote reçoit un policier qu’elle vient de rencontrer sur Meetic. Trois enseignantes discutent des protocoles sanitaires mis en place par leur établissement et de la meilleure façon de les faire respecter par leurs élèves. Deux militantes LGBT vegan et écolo recrutent une étonnante colocatrice. Un mari annonce à sa femme éberluée sa conversion à l’Islam. Deux comédiens sans cachet acceptent de jouer le rôle de deux malades du Covid en fin de vie dans un clip faisant l’éloge de la vaccination. Une propriétaire sur le point de vendre son appartement reconnaît l’infirmière qui lui a interdit pendant le Covid de venir au chevet de sa mère mourante. Deux militantes écolo préparent une manifestation non violente. Un hétérosexuel souhaite participer à une manifestation LGBT et se demande dans quelle section du cortège il pourra se glisser. Une femme transgenre donne une leçon de yoga. Une rencontre amoureuse est brutalement interrompue lorsque l’un des deux partenaires apprend qu’il est cas contact. Par solidarité avec sa femme enceinte, son conjoint essaie de reproduire toutes les contraintes qu’elle doit subir pendant sa maternité. Un fils présente à ses parents sa nouvelle fiancée, voilée et intégriste, qu’il a rencontrée en fac de socio où elle écrit une thèse sur les Juifs et le réchauffement climatique..

Ces deux films provoquent le malaise. Sous couvert de susciter le rire – et reconnaissons leur qu’ils y arrivent souvent, tant les situations qu’ils brossent sont outrancières – ils révèlent vite leur projet : faire le procès des dérives de notre époque. Chaque sketch tourne en dérision l’un de ses travers réels ou fantasmés : l’obession hygiéniste et vaccinaliste créée par le Covid, le transgenrisme, le radicalisme féministe, l’islamophilie….

Bien sûr, l’art peut se moquer de tout. On n’est pas descendu dans la rue en défendant Charlie Hebdo, le droit au blasphème et à la dérision pour venir s’insurger de films qui utiliseraient les mêmes armes au service d’autres causes. Le paysage cinématographique penche à gauche, sinon à l’extrême gauche. Pour prendre par exemple le sujet de l’immigration, on ne compte plus les films, d’ailleurs généreusement subventionnés par le CNC, qui battent en brèche la politique gouvernementale, lui reprochant sa frilosité, sinon son racisme : Welcome, Le Silence de Lorna, Le Havre, Les Engagés, Ils sont vivants… Au contraire, on ne voit pas un seul film qui soutienne le point de vue radicalement inverse et qui reprocherait au Gouvernement d’être trop laxiste ou d’échouer à renvoyer les étrangers en situation irrégulière.

Pour autant, sans appeler à la censure, on a le droit de ne pas rire à des films qui, si on prend la peine de gratter, si on va lire les interviews données par son réalisateur ou la critique évidemment élogieuse, forcément élogieuse, qu’en fait Causeur (« Le cinéma français, « soutenu » par un CNC complaisant et politique, est globalement nullissime. Raison de plus pour aller voir un film qui n’a reçu ni subventions ni critiques élogieuses de la presse progressiste et qui se moque avec intelligence et drôlerie, en une heure chrono, de notre époque hygiéniste, néo-féministe, transgenriste et wokiste ») donnent froid dans le dos.

La bande-annonce du Monde d’après

La bande-annonce du Monde d’après 2

La petite trentaine, Ramón (Nahuel Perez Biscayart) et Céline (Noémie Merlant) s’aiment d’un amour pur et vivent ensemble depuis quelque temps. Le soir du 13 novembre 2015, ils étaient au Bataclan. leur vie en a été bouleversée à tout jamais.

La petite trentaine, Ramón (Nahuel Perez Biscayart) et Céline (Noémie Merlant) s’aiment d’un amour pur et vivent ensemble depuis quelque temps. Le soir du 13 novembre 2015, ils étaient au Bataclan. leur vie en a été bouleversée à tout jamais.

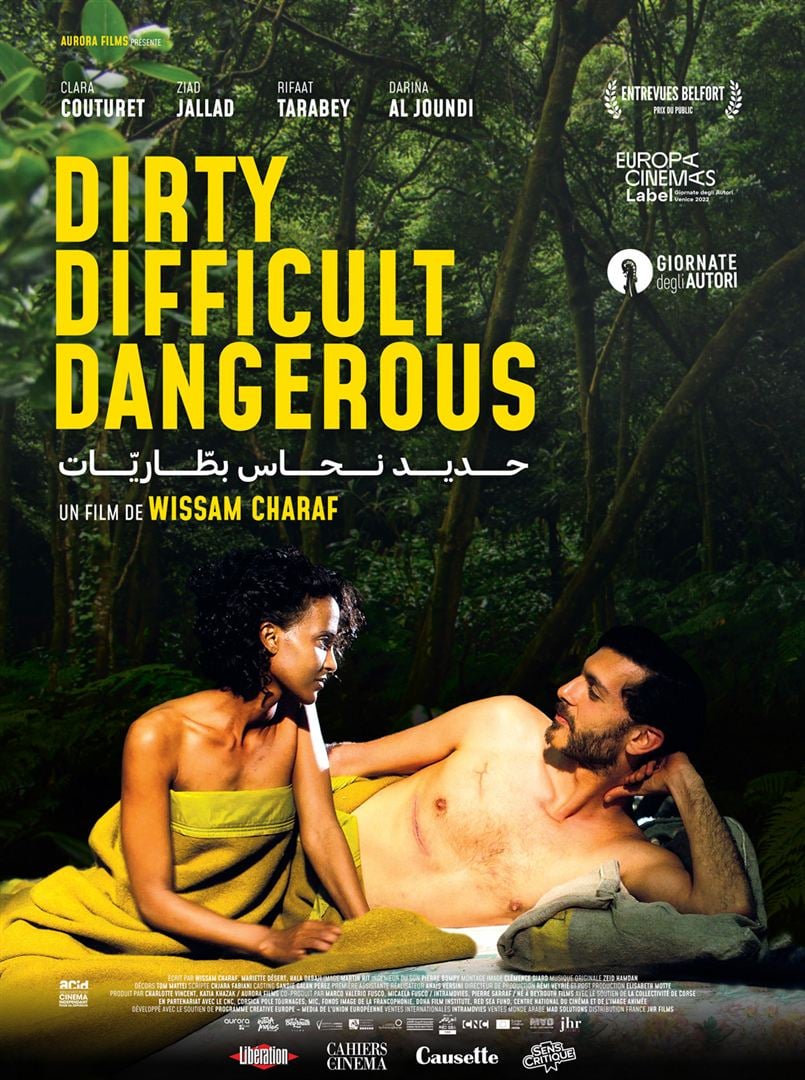

Ahmed et Mehdia s’aiment d’un amour pur. Mais la vie n’est pas facile pour ces deux immigrés au Liban. Ahmed est syrien et rétameur. Victime d’un bombardement, il développe une curieuse pathologie ; son corps, rempli d’éclats métalliques, se rouille inexorablement. Mehdia elle est Ethiopienne. Elle travaille chez un vieillard sénile dont elle doit supporter les foucades imprévisibles.

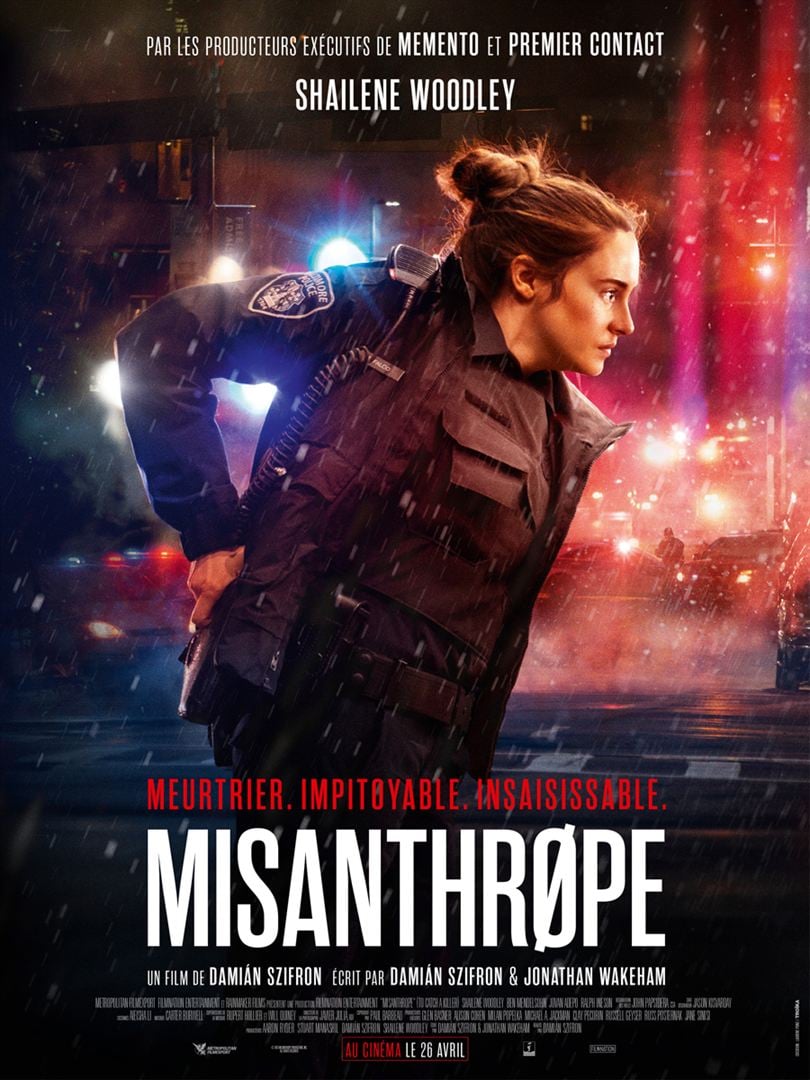

Ahmed et Mehdia s’aiment d’un amour pur. Mais la vie n’est pas facile pour ces deux immigrés au Liban. Ahmed est syrien et rétameur. Victime d’un bombardement, il développe une curieuse pathologie ; son corps, rempli d’éclats métalliques, se rouille inexorablement. Mehdia elle est Ethiopienne. Elle travaille chez un vieillard sénile dont elle doit supporter les foucades imprévisibles. La nuit du Nouvel An, à Baltimore, un tueur en série à la précision diabolique abat derrière son fusil à lunettes une vingtaine de fêtards. Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) du FBI se voit confier l’enquête. Il s’adjoint les services d’une jeune policière, Eleanor Falco (Shailene Woodley) au profil psychologique atypique.

La nuit du Nouvel An, à Baltimore, un tueur en série à la précision diabolique abat derrière son fusil à lunettes une vingtaine de fêtards. Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) du FBI se voit confier l’enquête. Il s’adjoint les services d’une jeune policière, Eleanor Falco (Shailene Woodley) au profil psychologique atypique. Aleksei (Franz Rogowski) est un jeune Biélorusse qui quitte son pays au péril de sa vie, arrive à Paris et rejoint la Légion étrangère. Après sa formation, il sera déployé dans le delta du fleuve Niger dans une opération spéciale visant à secourir des otages retenus par des guérilleros. Leur chef aux yeux vairons, Jomo, a une sœur, Udoka, dont Aleksei, de retour à Paris, croisera le chemin dans d’étranges circonstances.

Aleksei (Franz Rogowski) est un jeune Biélorusse qui quitte son pays au péril de sa vie, arrive à Paris et rejoint la Légion étrangère. Après sa formation, il sera déployé dans le delta du fleuve Niger dans une opération spéciale visant à secourir des otages retenus par des guérilleros. Leur chef aux yeux vairons, Jomo, a une sœur, Udoka, dont Aleksei, de retour à Paris, croisera le chemin dans d’étranges circonstances. À peine sorti de l’adolescence, Paul Bäumer décide, contre la volonté de ses parents, de s’engager avec plusieurs camarades d’école dans les rangs de l’armée allemande en 1917. Envoyé en France, au Chemin des Dames, il plonge dans l’horreur de la guerre de tranchées. La fin des combats approche. Les plénipotentiaires allemands, dirigés par le social-démocrate Matthias Erzberger (Daniel Brühl), négocient à Rethondes. Mais pendant ce temps les deux états-majors continuent à se livrer une guerre sans répit. Paul survivra-t-il jusqu’à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année 1918 ?

À peine sorti de l’adolescence, Paul Bäumer décide, contre la volonté de ses parents, de s’engager avec plusieurs camarades d’école dans les rangs de l’armée allemande en 1917. Envoyé en France, au Chemin des Dames, il plonge dans l’horreur de la guerre de tranchées. La fin des combats approche. Les plénipotentiaires allemands, dirigés par le social-démocrate Matthias Erzberger (Daniel Brühl), négocient à Rethondes. Mais pendant ce temps les deux états-majors continuent à se livrer une guerre sans répit. Paul survivra-t-il jusqu’à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année 1918 ? La jeune réalisatrice Lysa Heurtier Manzanares filme, dans un parc parisien, neuf hommes et femmes évoquant très librement leur sexualité. Julien, encore vierge, partage sa frustration. Cordula raconte l’emprise qu’elle a subie alors qu’elle était adolescente. Mélusine parle de BDSM. Judith, une femme transgenre, évoque son pénis et la façon dont il a réussi à l’accepter.

La jeune réalisatrice Lysa Heurtier Manzanares filme, dans un parc parisien, neuf hommes et femmes évoquant très librement leur sexualité. Julien, encore vierge, partage sa frustration. Cordula raconte l’emprise qu’elle a subie alors qu’elle était adolescente. Mélusine parle de BDSM. Judith, une femme transgenre, évoque son pénis et la façon dont il a réussi à l’accepter. Saules aveugles, femme endormie est un recueil, sorti d’abord en anglais en 2006 puis en japonais en 2009, de vingt-trois nouvelles que l’écrivain japonais Haruki Murakami avait initialement publiées dans diverses revues et magazines.

Saules aveugles, femme endormie est un recueil, sorti d’abord en anglais en 2006 puis en japonais en 2009, de vingt-trois nouvelles que l’écrivain japonais Haruki Murakami avait initialement publiées dans diverses revues et magazines.

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet.

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet. Kakhi est un vieux Géorgien qui fut, dans sa jeunesse champion de lutte. Son frère est un joueur compulsif qui dépense au jeu l’argent que sa femme, qui a émigré à Brooklyn, lui envoie chaque mois pour rénover leur appartement. Son fils, Soso, qui a lui aussi émigré aux Etats-Unis pour y faire des études de médecine, suit le même chemin. Aussi Kakhi décide-t-il de se rendre à New York. Il y retrouve sa belle-soeur qui gère la pension de famille où son fils végète. Soso doit une importante somme d’argent à un caïd russe de la pègre. Son père est prêt à tout pour sortir son fils de la mauvaise passe dans laquelle il s’est enfermé.

Kakhi est un vieux Géorgien qui fut, dans sa jeunesse champion de lutte. Son frère est un joueur compulsif qui dépense au jeu l’argent que sa femme, qui a émigré à Brooklyn, lui envoie chaque mois pour rénover leur appartement. Son fils, Soso, qui a lui aussi émigré aux Etats-Unis pour y faire des études de médecine, suit le même chemin. Aussi Kakhi décide-t-il de se rendre à New York. Il y retrouve sa belle-soeur qui gère la pension de famille où son fils végète. Soso doit une importante somme d’argent à un caïd russe de la pègre. Son père est prêt à tout pour sortir son fils de la mauvaise passe dans laquelle il s’est enfermé. Eliú et Mono sont deux gamins des rues colombiens qui ont commis un crime de sang. Arrêtés, condamnés, ils purgent ensemble leur peine dans un curieux centre de rééducation où des détenus réhabilitent une propriété privée délabrée sous la garde d’hommes en armes et y participent, sous l’autorité d’un ancien alcoolique en rémission, à des ateliers de thérapie collective.

Eliú et Mono sont deux gamins des rues colombiens qui ont commis un crime de sang. Arrêtés, condamnés, ils purgent ensemble leur peine dans un curieux centre de rééducation où des détenus réhabilitent une propriété privée délabrée sous la garde d’hommes en armes et y participent, sous l’autorité d’un ancien alcoolique en rémission, à des ateliers de thérapie collective.