Par une chaude journée d’été, vingt-cinq habitants se croisent dans les rues de Los Angeles et y dévoilent un pan de leur vie : deux jeunes rappeurs en quête de célébrité, un Noir-Américain gay qui cherche désespérément à se faire servir un cheeseburger, un couple en thérapie, une amoureuse éconduite qui stalke son ex, un employé de fast food débordé par une clientèle hargneuse et revendicative, etc.

Par une chaude journée d’été, vingt-cinq habitants se croisent dans les rues de Los Angeles et y dévoilent un pan de leur vie : deux jeunes rappeurs en quête de célébrité, un Noir-Américain gay qui cherche désespérément à se faire servir un cheeseburger, un couple en thérapie, une amoureuse éconduite qui stalke son ex, un employé de fast food débordé par une clientèle hargneuse et revendicative, etc.

Summertime est le second film du jeune réalisateur Carlos Lopez Estrada, qui avait fait des débuts remarqués en 2018 avec Blindspotting, qui mettait en scène deux marginaux, un Noir en fin de conditionnelle et un Hispanique déjanté, dans les rues d’un Oakland en voie de gentryfication.

Summertime explore encore la veine de la comédie urbaine. La ville de Los Angeles filmée avec une empathie communicative (on pense à la palette chromatique de Tangerine ou aux premières comédies new yorkaises de Spike Lee) y est autant sinon plus la principale héroïne que ses vingt-cinq personnages.

Mais Carlos Lopez Estrada a recours a une forme particulièrement originale. Son film, inspiré par les séances de « spoken word » qu’il avait organisées avec une série de poètes de L.A., est un objet cinématographique non identifié. Il relève plus du genre de la performance que de celui de la comédie ou du drame proprement dit. Il s’agit de montrer bout à bout plusieurs poètes déclamant leur oeuvre. Le risque est celui de la juxtaposition : coller une série de performances devenant vite à la longue répétitives. Ce risque là n’est qu’à moitié évité dans un film marabout-bout de ficelle au scénario passablement indigent, qui aurait pu durer une demie-heure de plus ou de moins.

Autre écueil que n’évite pas Summertime : la bien-pensance woke qui donne une tribune à toutes les minorités visibles et à leurs revendications aussi légitimes soient-elles contre le racisme, l’homophobie, la grossophobie…

Pour autant, les poèmes mis en images ont une telle force, le talent de leurs jeunes auteurs est si impressionnant, l’énergie avec laquelle ils déclament leur oeuvre si communicative qu’on ne peut que se laisser emporter par la force de Summertime. Les mots fusent, jaillissent, explosent…. N’espérez pas lire les sous-titres : ils défilent à une telle vitesse que vous n’y arriverez pas. Mais laissez vous retourner, chahuter, déranger par cette éruption rageuse et slameuse.

Francis est originaire de Guinée-Bissao. Il est arrivé en Allemagne au péril de sa vie, perdant dans la traversée sa femme noyée. Sans papiers, malgré son aspiration à une vie honnête, il n’a d’autre solution que de travailler sous les ordres de Reinhold, un petit dealer, infirme et psychopathe, qui manque le tuer après un cambriolage. Devenu manchot, Francis est recueilli par Mieze, une prostituée. Il croit enfin accéder avec elle au bonheur qui le fuyait depuis si longtemps. Mais c’était sans compter avec le machiavélisme de Reinhold.

Francis est originaire de Guinée-Bissao. Il est arrivé en Allemagne au péril de sa vie, perdant dans la traversée sa femme noyée. Sans papiers, malgré son aspiration à une vie honnête, il n’a d’autre solution que de travailler sous les ordres de Reinhold, un petit dealer, infirme et psychopathe, qui manque le tuer après un cambriolage. Devenu manchot, Francis est recueilli par Mieze, une prostituée. Il croit enfin accéder avec elle au bonheur qui le fuyait depuis si longtemps. Mais c’était sans compter avec le machiavélisme de Reinhold. Mehdi (Soufiane Guerrab) est un perceur de coffres dont les cambriolages sont de plus en plus risqués et de moins en moins rentables. Sa compagne, Sarah (Souheila Yacoub), qui désapprouve son mode de vie l’a quitté et travaille dans un salon de coiffure. Le couple a eu un enfant que Sarah élève seule mais auquel Mehdi est très attaché.

Mehdi (Soufiane Guerrab) est un perceur de coffres dont les cambriolages sont de plus en plus risqués et de moins en moins rentables. Sa compagne, Sarah (Souheila Yacoub), qui désapprouve son mode de vie l’a quitté et travaille dans un salon de coiffure. Le couple a eu un enfant que Sarah élève seule mais auquel Mehdi est très attaché. Après une expérience traumatisante aux urgences d’un grand hôpital, Nour Hamadi (Zita Hanrot) trouve un poste d’infirmière chez Arkalu, l’usine chimique où son père (Sami Bouajila) travaille depuis des dizaines d’années. Elle y fait des découvertes alarmantes sur la santé des ouvriers. Lorsqu’elle tire la sonnette d’alarme, elle se fait rabrouer par son père qui, sa vie durant, s’est battu pour protéger l’emploi de ses camarades et par le directeur de l’entreprise (Olivier Gourmet) qui craint que ces révélations ne remettent en cause les autorisations administratives dont elle bénéficie. Auprès de Emma (Céline Sallette), une journaliste militante engagée pour la défense de l’environnement, Nour trouvera peut-être le courage de rendre publiques les informations qu’elles possèdent au risque de trahir la confiance de son père.

Après une expérience traumatisante aux urgences d’un grand hôpital, Nour Hamadi (Zita Hanrot) trouve un poste d’infirmière chez Arkalu, l’usine chimique où son père (Sami Bouajila) travaille depuis des dizaines d’années. Elle y fait des découvertes alarmantes sur la santé des ouvriers. Lorsqu’elle tire la sonnette d’alarme, elle se fait rabrouer par son père qui, sa vie durant, s’est battu pour protéger l’emploi de ses camarades et par le directeur de l’entreprise (Olivier Gourmet) qui craint que ces révélations ne remettent en cause les autorisations administratives dont elle bénéficie. Auprès de Emma (Céline Sallette), une journaliste militante engagée pour la défense de l’environnement, Nour trouvera peut-être le courage de rendre publiques les informations qu’elles possèdent au risque de trahir la confiance de son père. En 1941, l’Italie fasciste est alliée à l’Allemagne hitlérienne. L’armée italienne est requise pour participer à l’opération Barbarossa sur le front de l’Est. Un officier italien, de mère russe, est rappelé pour servir d’interprète. Il traverse l’Europe en fourgon militaire pour gagner son poste en Ukraine.

En 1941, l’Italie fasciste est alliée à l’Allemagne hitlérienne. L’armée italienne est requise pour participer à l’opération Barbarossa sur le front de l’Est. Un officier italien, de mère russe, est rappelé pour servir d’interprète. Il traverse l’Europe en fourgon militaire pour gagner son poste en Ukraine. Jean-Louis (Laurent Lafitte) est avocat dans un grand cabinet parisien. Il mène une vie confortable aux côtés de Valérie (Karin Viard) que vient brutalement interrompre un événement extraordinaire : un beau jour, son cœur s’arrête de battre. Son meilleur ami, vétérinaire (Vincent Macaigne), est catégorique : inutile d’aller aux urgences, tout va bien. La médium que Jean-Louis consulte (Nicole Garcia) est moins optimiste : Jean-Louis va mourir si son cœur ne redémarre pas. Pour y parvenir, elle exige de Jean-Louis qu’il remonte à ses origines et prenne en photo…. le sexe de sa mère.

Jean-Louis (Laurent Lafitte) est avocat dans un grand cabinet parisien. Il mène une vie confortable aux côtés de Valérie (Karin Viard) que vient brutalement interrompre un événement extraordinaire : un beau jour, son cœur s’arrête de battre. Son meilleur ami, vétérinaire (Vincent Macaigne), est catégorique : inutile d’aller aux urgences, tout va bien. La médium que Jean-Louis consulte (Nicole Garcia) est moins optimiste : Jean-Louis va mourir si son cœur ne redémarre pas. Pour y parvenir, elle exige de Jean-Louis qu’il remonte à ses origines et prenne en photo…. le sexe de sa mère. De 2014 à 2017, l’État islamique installa sa capitale à Raqqa et y imposa la charia. Libérée par les forces démocratiques syriennes en octobre 2017, la ville fut ravagée par les bombardements aériens et les combats de rue. Sa nouvelle maire, Leila Mustapha, est une jeune Kurde, ingénieur civil, âgée de trente ans à peine.

De 2014 à 2017, l’État islamique installa sa capitale à Raqqa et y imposa la charia. Libérée par les forces démocratiques syriennes en octobre 2017, la ville fut ravagée par les bombardements aériens et les combats de rue. Sa nouvelle maire, Leila Mustapha, est une jeune Kurde, ingénieur civil, âgée de trente ans à peine. « Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. » Un beau matin d’hiver, Clarisse (Vicky Krieps) prend sa voiture et quitte sa maison, son mari (Arieh Worthalter) et ses deux enfants, Louise et Paul, pour dit-elle « rouler vers la mer ». Mais bien vite la narration se brouille et les questions surgissent, entretenues par les paroles de Clarisse, « Ce n’est pas moi qui suis partie, j’invente » : qui quitte qui ? qui rêve qui ? qui pleure qui ?

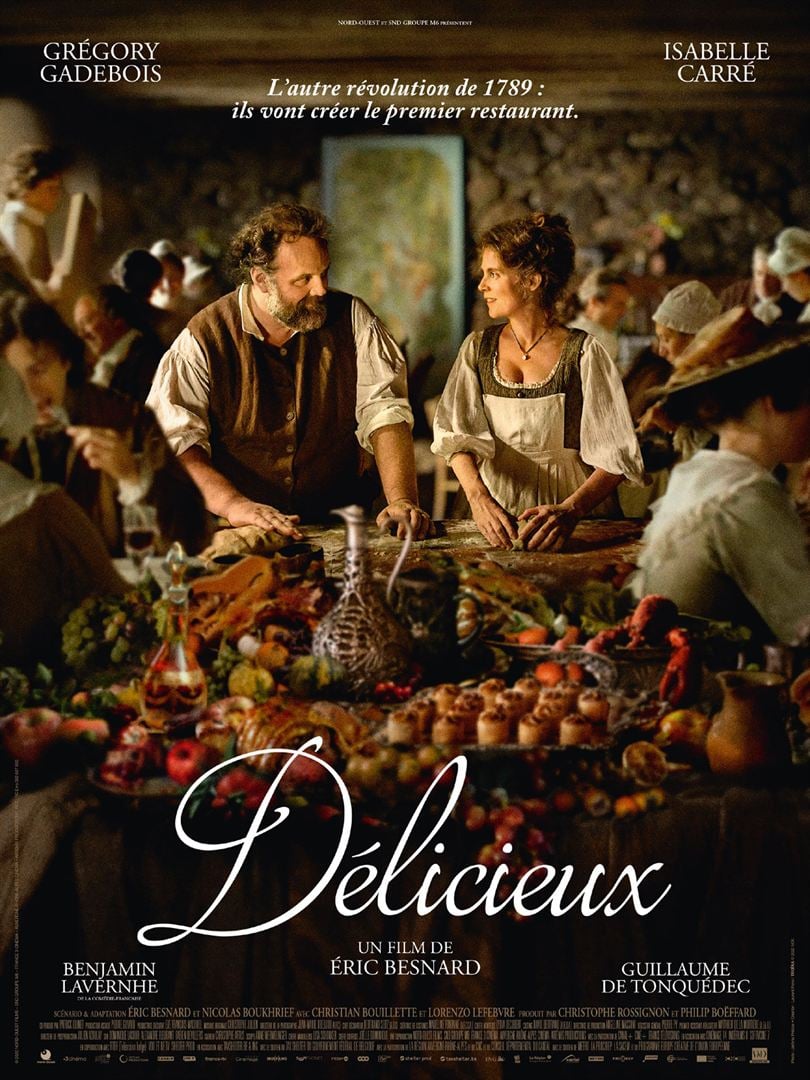

« Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. » Un beau matin d’hiver, Clarisse (Vicky Krieps) prend sa voiture et quitte sa maison, son mari (Arieh Worthalter) et ses deux enfants, Louise et Paul, pour dit-elle « rouler vers la mer ». Mais bien vite la narration se brouille et les questions surgissent, entretenues par les paroles de Clarisse, « Ce n’est pas moi qui suis partie, j’invente » : qui quitte qui ? qui rêve qui ? qui pleure qui ? Ancien boulanger, promu grace à son amour de la cuisine et à son talent, Pierre Manceron (Grégory Gadebois) travaille au service du duc de Chamfort (Benjamin Lavernhe). Mais l’orgueilleux maître queux est limogé pour avoir refusé de se plier au lourd protocole de la maison et avoir osé servir une mise en bouche à la pomme de terre et à la truffe à son maître et à ses invités. Dégoûté de la vie et de la cuisine, il reprend l’auberge de son père récemment décédé au fond du Cantal. L’arrivée de Louise (Isabelle Carré), qui lui demande de la prendre comme apprentie, lui redonnera progressivement goût à la vie et l’incitera à inventer le premier restaurant.

Ancien boulanger, promu grace à son amour de la cuisine et à son talent, Pierre Manceron (Grégory Gadebois) travaille au service du duc de Chamfort (Benjamin Lavernhe). Mais l’orgueilleux maître queux est limogé pour avoir refusé de se plier au lourd protocole de la maison et avoir osé servir une mise en bouche à la pomme de terre et à la truffe à son maître et à ses invités. Dégoûté de la vie et de la cuisine, il reprend l’auberge de son père récemment décédé au fond du Cantal. L’arrivée de Louise (Isabelle Carré), qui lui demande de la prendre comme apprentie, lui redonnera progressivement goût à la vie et l’incitera à inventer le premier restaurant. Sam (Colin Firth) et Tusker (Stanley Tucci) vivent en couple depuis vingt ans. Sam est pianiste, Tusker écrivain. Sam est anglais, Tusker américain.

Sam (Colin Firth) et Tusker (Stanley Tucci) vivent en couple depuis vingt ans. Sam est pianiste, Tusker écrivain. Sam est anglais, Tusker américain.