Odile (Ariane Ascaride) est une grand-mère épanouie qui s’apprête à accueillir avec Jean, son mari, dans leur belle résidence familiale leurs deux enfants, leurs conjoints et leurs petits-enfants venus comme chaque année fêter son anniversaire. Mais, dans l’après-midi qui précède le début des festivités, Jean s’effondre, tué net par une crise cardiaque. Prise de panique, en plein déni, Odile préfère cacher le corps de son mari sous son lit et profiter avec les siens d’une dernière fête.

Odile (Ariane Ascaride) est une grand-mère épanouie qui s’apprête à accueillir avec Jean, son mari, dans leur belle résidence familiale leurs deux enfants, leurs conjoints et leurs petits-enfants venus comme chaque année fêter son anniversaire. Mais, dans l’après-midi qui précède le début des festivités, Jean s’effondre, tué net par une crise cardiaque. Prise de panique, en plein déni, Odile préfère cacher le corps de son mari sous son lit et profiter avec les siens d’une dernière fête.

Dans un programme bien chargé (Sous le tapis est sorti le même jour que Barbie et Oppenheimer), j’ai bien failli passer à côté du premier film de Camille Japy, actrice discrète qui, la cinquantaine venue, passe derrière la caméra pour son premier long après un court, Petites filles, où une femme refusait d’enterrer sa mère. J’avais l’impression, après en avoir vu la bande annonce, de connaître par avance tous les rebondissements de ce que je considérais à tort comme un petit film français sans surprise.

Je me trompais à moitié. Certes, Sous le tapis est un film sage qui ne révolutionnera pas le cinéma. Si on a raté sa sortie en salles, on pourra sans préjudice le voir sur son portable ou sur sa TV un dimanche pluvieux (je n’ose pas écrire un dimanche d’hiver car la pluie, cet été, à Paris est devenu monnaie courante). Mais c’est néanmoins un film doublement attachant.

Attachant par son casting. Ariane Ascaride – que j’aime beaucoup quand Robert Guédiguian ne la dirige pas – y incarne la grand-mère parfaite que tous les petits-enfants aimeraient avoir mais qui, pour autant, laisse émerger des secrets que le scénario dévoilera peu à peu. Thomas Scimeca et Marilou Aussiloux jouent un couple baba cool, plus occupé à se bécoter (c’est une façon très élégante de sous-entendre des rapprochements plus charnels) et à fumer des joints qu’à pleurer le défunt, mais dont la réaction s’avèrera tout bien considéré la plus saine de toutes. Mais, comme toujours, c’est pour moi Bérénice Béjo qui écrase la concurrence dans un rôle pourtant ingrat de fille aînée, incarnation de l’autorité, et qui plus est lestée d’un boloss obnubilé par le vélo.

Attachant aussi par son scénario. Certes, on passe par toutes les étapes promises par la bande-annonce : la dissimulation du cadavre par Odile puis sa découverte par ses enfants effondrés par le décès de leur père et médusés par le déni dans lequel s’enfonce leur mère. Mais le scénario n’en reste pas là. Il a encore dans sa seconde moitié quelques belles idées et notamment celle d’une révélation que je n’avais pas vu venir (j’en imaginais une autre) et qui m’a fait monter les larmes aux yeux.

Fatima-Zahra (Aicha Tebbae) vit de ses charmes. Son activité l’oblige à se déplacer d’une ville à l’autre au gré des rencontres qu’elle y fait et des revers de fortune qu’elle y subit. Son fils Sélim (Abdellah El Hajjouji), dix-sept ans, l’accompagne dans toutes ses pérégrinations. Lorsqu’il découvre la réalité sur sa naissance et l’origine des revenus de sa mère, le duo manque se séparer et part s’installer à Tanger. Sélim trouve un travail chez un Français homosexuel (Antoine Reinartz) qui l’emploie comme homme à tout faire dans son riad. Fatima-Zahra, après avoir un temps essayé d’occuper un emploi ouvrier dans une usine textile, espère enfin se marier avec un conducteur de car.

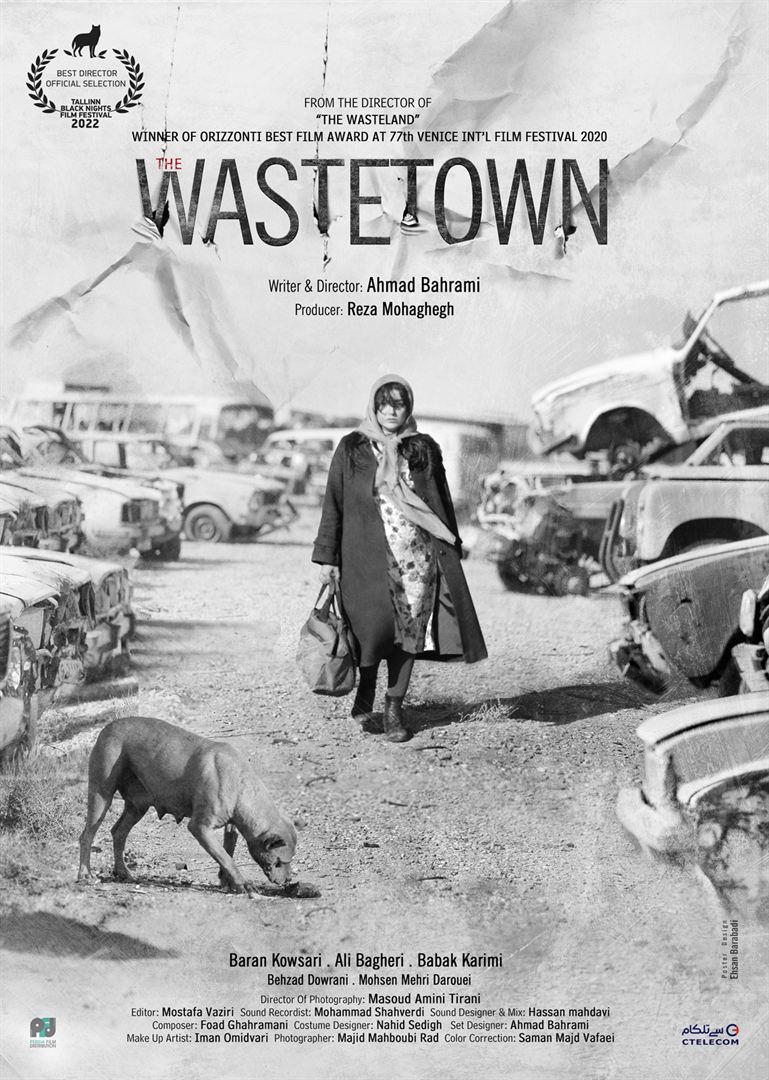

Fatima-Zahra (Aicha Tebbae) vit de ses charmes. Son activité l’oblige à se déplacer d’une ville à l’autre au gré des rencontres qu’elle y fait et des revers de fortune qu’elle y subit. Son fils Sélim (Abdellah El Hajjouji), dix-sept ans, l’accompagne dans toutes ses pérégrinations. Lorsqu’il découvre la réalité sur sa naissance et l’origine des revenus de sa mère, le duo manque se séparer et part s’installer à Tanger. Sélim trouve un travail chez un Français homosexuel (Antoine Reinartz) qui l’emploie comme homme à tout faire dans son riad. Fatima-Zahra, après avoir un temps essayé d’occuper un emploi ouvrier dans une usine textile, espère enfin se marier avec un conducteur de car. Bermani, la trentaine, se présente à l’entrée d’une casse automobile, perdue au milieu d’une plaine déserte battue par le vent. Elle sort de prison où elle vient de passer dix années pour le meurtre de son mari. Elle cherche son fils dont elle a accouché en prison. Dans les trois jours que durent le film, elle tentera d’obtenir sur lui des informations du gardien de la casse, de son directeur et de son beau-frère, qui fut avant son mariage amoureux d’elle et qui est suspecté de l’avoir aidée à tuer son mari.

Bermani, la trentaine, se présente à l’entrée d’une casse automobile, perdue au milieu d’une plaine déserte battue par le vent. Elle sort de prison où elle vient de passer dix années pour le meurtre de son mari. Elle cherche son fils dont elle a accouché en prison. Dans les trois jours que durent le film, elle tentera d’obtenir sur lui des informations du gardien de la casse, de son directeur et de son beau-frère, qui fut avant son mariage amoureux d’elle et qui est suspecté de l’avoir aidée à tuer son mari. Le père Manuel Cura dirige au Chili un foyer où il accueille des adolescents en rupture de ban. Parmi eux, Carlo, quatorze ans, dit avoir été victime d’un réseau de pédocriminels contre lequel une enquête judicaire est en cours. Mais l’adolescent est trop fragile pour témoigner. Blanca, surnommée Blanquita, une ancienne pensionnaire du foyer, qui l’a quitté quand elle avait quatorze ans et qui y est revenue avec le bébé qu’elle a eu entretemps, témoigne à son tour des mêmes faits.

Le père Manuel Cura dirige au Chili un foyer où il accueille des adolescents en rupture de ban. Parmi eux, Carlo, quatorze ans, dit avoir été victime d’un réseau de pédocriminels contre lequel une enquête judicaire est en cours. Mais l’adolescent est trop fragile pour témoigner. Blanca, surnommée Blanquita, une ancienne pensionnaire du foyer, qui l’a quitté quand elle avait quatorze ans et qui y est revenue avec le bébé qu’elle a eu entretemps, témoigne à son tour des mêmes faits. Julia a vingt-deux ans et deux jeunes enfants qu’elle couve de toute la tendresse maternelle dont elle est capable. Elle poursuit des études pour devenir infirmière mais fait pour le moment le ménage dans un grand hôtel. Elle peut compter sur son père et sur sa sœur pour l’aider. Mais, éternelle amoureuse, elle ne peut pas vivre sans compagnon.

Julia a vingt-deux ans et deux jeunes enfants qu’elle couve de toute la tendresse maternelle dont elle est capable. Elle poursuit des études pour devenir infirmière mais fait pour le moment le ménage dans un grand hôtel. Elle peut compter sur son père et sur sa sœur pour l’aider. Mais, éternelle amoureuse, elle ne peut pas vivre sans compagnon. Avant d’être un biopic du « père de la bombe atomique », Oppenheimer est un film de Christopher Nolan, le onzième après des chefs-d’œuvre tels que Memento, Inception, Interstellar ou

Avant d’être un biopic du « père de la bombe atomique », Oppenheimer est un film de Christopher Nolan, le onzième après des chefs-d’œuvre tels que Memento, Inception, Interstellar ou  Huit personnages se retrouvent dans l’ouest du Texas pour y saboter un pipe-line. Chacun a ses raisons qu’une série de flashbacks va éclairer.

Huit personnages se retrouvent dans l’ouest du Texas pour y saboter un pipe-line. Chacun a ses raisons qu’une série de flashbacks va éclairer. Quand « Le Cocu », une médiocre pièce de boulevard jouée sans conviction par trois acteurs cabotins (Pio Marmaï, Blanche Gardin et Sébastien Chassaigne) lui sort des yeux, Yannick (Raphaël Quénard), gardien de nuit sur un parking du 7.7 qui a posé une journée de congé pour venir se divertir au théâtre, ose faire ce qu’aucun spectateur n’ose jamais faire : se lever et crier aux acteurs sa colère. Gentiment prié de se rasseoir et de se taire, l’importun se fâche, dégaine un revolver et prend le théâtre en otage. Il écrit au débotté quelques dialogues et demande aux trois acteurs sidérés de les jouer.

Quand « Le Cocu », une médiocre pièce de boulevard jouée sans conviction par trois acteurs cabotins (Pio Marmaï, Blanche Gardin et Sébastien Chassaigne) lui sort des yeux, Yannick (Raphaël Quénard), gardien de nuit sur un parking du 7.7 qui a posé une journée de congé pour venir se divertir au théâtre, ose faire ce qu’aucun spectateur n’ose jamais faire : se lever et crier aux acteurs sa colère. Gentiment prié de se rasseoir et de se taire, l’importun se fâche, dégaine un revolver et prend le théâtre en otage. Il écrit au débotté quelques dialogues et demande aux trois acteurs sidérés de les jouer. Artiste peintre, Francesca Llopis se retrouve bien esseulée quand sa fille décide de quitter le nid familial pour aller faire du surf au Brésil puis de la chanson en Allemagne. Que faire de sa vie quand on est une sexagénaire pleine d’énergie et de charme ? Comment rencontrer un compagnon ?

Artiste peintre, Francesca Llopis se retrouve bien esseulée quand sa fille décide de quitter le nid familial pour aller faire du surf au Brésil puis de la chanson en Allemagne. Que faire de sa vie quand on est une sexagénaire pleine d’énergie et de charme ? Comment rencontrer un compagnon ? Marco Carrera est né en 1959. Ses deux parents appartiennent à la classe aisée italienne et sont tous deux architectes. Marco a une sœur aînée, Irene, gravement dépressive, et un frère cadet, Giacomo, qui partira plus tard vivre aux Etats-Unis. Chaque été, les Carrera vont en vacances dans la maison familiale lovée au fond d’une crique reculée de la mer Tyrrhénienne. Leurs voisins, un couple franco-italien, les Lattes, ont une fille, Luisa, dont Marco est amoureux depuis l’enfance.

Marco Carrera est né en 1959. Ses deux parents appartiennent à la classe aisée italienne et sont tous deux architectes. Marco a une sœur aînée, Irene, gravement dépressive, et un frère cadet, Giacomo, qui partira plus tard vivre aux Etats-Unis. Chaque été, les Carrera vont en vacances dans la maison familiale lovée au fond d’une crique reculée de la mer Tyrrhénienne. Leurs voisins, un couple franco-italien, les Lattes, ont une fille, Luisa, dont Marco est amoureux depuis l’enfance.