Mia (Virginie Efira) et Vincent (Grégoire Colin) menaient une vie de couple sans histoire, elle interprète de russe, lui chef de service à l’hôpital, jusqu’à ce qu’un soir de pluie, après un dîner en amoureux, Mia se retrouve prise au piège dans une brasserie visée par un attentat terroriste.

Mia (Virginie Efira) et Vincent (Grégoire Colin) menaient une vie de couple sans histoire, elle interprète de russe, lui chef de service à l’hôpital, jusqu’à ce qu’un soir de pluie, après un dîner en amoureux, Mia se retrouve prise au piège dans une brasserie visée par un attentat terroriste.

Trois mois plus tard, en plein choc post-traumatique, Mia cherche à retrouver les souvenirs que sa mémoire a chassés. Elle retourne sur les lieux du drame, participe aux réunions d’une association de victimes, noue des liens d’amitié avec quelques survivants, parmi lesquels Thomas (Benoît Magimel) sévèrement blessé à la jambe. Sa quête devient vite obsessionnelle.

Revoir Paris courait le risque de s’échouer sur deux écueils.

Le premier était son héroïne, incarnée par Virginie Efira, dont le visage mange la moitié de l’affiche. Elle est aujourd’hui quasiment l’actrice la plus bankable du cinéma français, omniprésente pour tous les rôles de 30-40 ans de femme sensuelle, libre et aimante : Police, Adieu les cons, Benedeta, Madeleine Collins, Lui, En attendant Bojangles, Don Juan… pour ne citer que les films d’elle sortis ces deux dernières années ! Une telle omniprésence provoque un risque d’overdose, à l’instar d’Isabelle Huppert ou Catherine Deneuve chez les comédiennes plus âgées, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos chez les plus jeunes. Chaque spectateur réagira à sa façon – nul besoin ici de rappeler l’exaspération épidermique que provoque chez moi chacune des apparitions de Isabelle Huppert dont j’endure pourtant chacun des films.

En ce qui me concerne, j’adore Virginie Efira. J’adore la douceur de ses traits ; j’adore la volupté de ses courbes – bien qu’elle ait quelques kilos de trop à l’aune du diktat intransigeant qui prévaut de nos jours – j’adore les intonations de sa voix. Et je ne m’en lasse pas….

Je pourrais dire la même chose de Benoît Magimel qui, depuis quelques mois, connaît un retour en force. Il vient d’obtenir le César du meilleur acteur pour le rôle déchirant de cancéreux en fin de vie qu’il incarne dans De son vivant. Désormais spécialisé dans les rôles de grand corps malade, il est sur son lit d’hôpital follement sexy dans Revoir Paris avec, lui aussi, une voix reconnaissable entre mille et un sourire gouailleur irrésistible.

Le second écueil sur lequel Revoir Paris aurait pu s’échouer est son thème. Les attentats terroristes sont en passe de devenir un marronnier du cinéma et de la littérature française. Ce sujet-là a suscité deux des livres les plus réussis de ces derniers mois : La Mythomane du Bataclan d’Alexandre Kaufmann et V13 d’Emmanuel Carrère. Alors que vient de s’achever le procès du V13, on attend le 5 octobre la sortie de Novembre, le thriller de Cédric Jimenez, avec Jean Dujardin, projeté à Cannes, sur la traque des membres du commando terroriste et celle de Vous n’aurez pas ma haine le 2 novembre, adapté de la lettre ouverte déchirante d’humanité d’Antoine Leiris.

L’immense qualité du film d’Alice Winocour – dont on avait aimé Augustine, Maryland et Proxima – est sa pudeur. La réalisatrice la doit peut-être à sa propre histoire : son frère faisait partie des otages du Bataclan, miraculeusement épargné. Avec beaucoup de sensibilité, elle montre comment cet attentat a rapproché les victimes, nouant entre elles un lien indéfectible ; elle montre aussi comment elle les a douloureusement éloignées de leurs familles, de leurs amis, qui n’ont pas partagé cette expérience unique.

Elle montre aussi l’ampleur du traumatisme subi, la difficulté à le surmonter et les voies, chaque fois différentes, qu’emprunte chacun pour y parvenir. Pour Mia, avec son blouson en cuir et son jean, sur sa Triumph rugissante, cela passera par « revoir Paris » qu’elle sillonne de part en part pour ravauder l’écheveau de sa mémoire parcheminée.

La bande-annonce

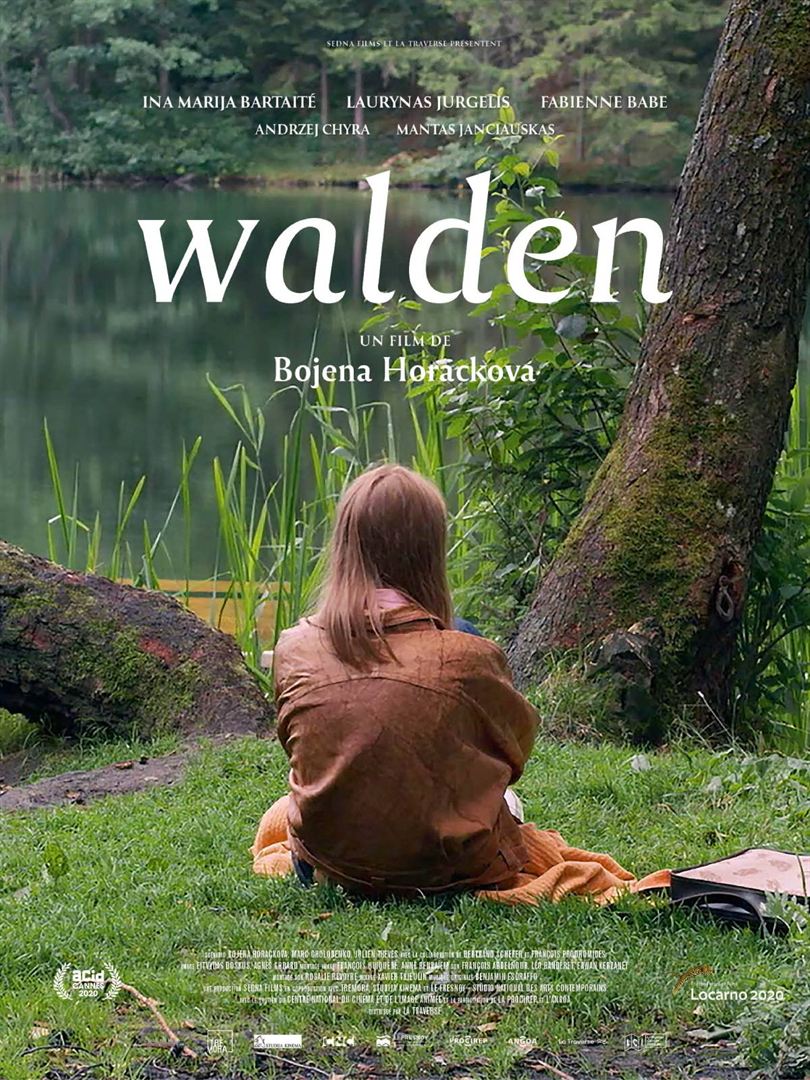

Jana (Fabienne Babe) revient en Lituanie après plusieurs années d’exil. Elle se souvient de son adolescence avant la chute du Mur, de sa rencontre avec Paulius, un jeune rebelle, qui espérait s’enrichir dans le trafic de devises, avec lequel elle avait fugué au bord d’un lac qu’ils avaient baptisé « Walden ».

Jana (Fabienne Babe) revient en Lituanie après plusieurs années d’exil. Elle se souvient de son adolescence avant la chute du Mur, de sa rencontre avec Paulius, un jeune rebelle, qui espérait s’enrichir dans le trafic de devises, avec lequel elle avait fugué au bord d’un lac qu’ils avaient baptisé « Walden ».

Mia (Virginie Efira) et Vincent (Grégoire Colin) menaient une vie de couple sans histoire, elle interprète de russe, lui chef de service à l’hôpital, jusqu’à ce qu’un soir de pluie, après un dîner en amoureux, Mia se retrouve prise au piège dans une brasserie visée par un attentat terroriste.

Mia (Virginie Efira) et Vincent (Grégoire Colin) menaient une vie de couple sans histoire, elle interprète de russe, lui chef de service à l’hôpital, jusqu’à ce qu’un soir de pluie, après un dîner en amoureux, Mia se retrouve prise au piège dans une brasserie visée par un attentat terroriste. Kemal est un fils de Molenbeek, cette banlieue de Bruxelles devenue tristement célèbre comme creuset du terrorisme islamiste. Au grand dam de sa mère (Lubna Azabal), il aime les motos, le rap et l’argent facile. Son jeune frère, Nassim, l’idolâtre. Pour échapper à la police belge qui le recherche pour ses petits trafics, Kemal décide en 2012 de partir en Syrie. Il y découvre à son corps défendant la logique meurtrière que Daech déchaîne contre tous ses ennemis.

Kemal est un fils de Molenbeek, cette banlieue de Bruxelles devenue tristement célèbre comme creuset du terrorisme islamiste. Au grand dam de sa mère (Lubna Azabal), il aime les motos, le rap et l’argent facile. Son jeune frère, Nassim, l’idolâtre. Pour échapper à la police belge qui le recherche pour ses petits trafics, Kemal décide en 2012 de partir en Syrie. Il y découvre à son corps défendant la logique meurtrière que Daech déchaîne contre tous ses ennemis. Sur une plage, au Pérou, au lendemain du Carnaval, qui s’est achevé en folle bacchanale, Adriana (Jean Seberg), une femme nymphomane, frigide et suicidaire, fuit son mari (Pierre Brasseur) et attend la mort. Elle trouvera un temps refuge dans un bordel tenu par une Française (Danielle Darrieux) avant de rencontrer un humaniste (Maurice Ronet) qui la sauvera peut-être d’elle-même au risque de sa propre vie.

Sur une plage, au Pérou, au lendemain du Carnaval, qui s’est achevé en folle bacchanale, Adriana (Jean Seberg), une femme nymphomane, frigide et suicidaire, fuit son mari (Pierre Brasseur) et attend la mort. Elle trouvera un temps refuge dans un bordel tenu par une Française (Danielle Darrieux) avant de rencontrer un humaniste (Maurice Ronet) qui la sauvera peut-être d’elle-même au risque de sa propre vie. La cinquantaine, Sarah (Julie Binoche) et Jean (Vincent Lindon) forment un couple en apparence indestructible. Journaliste à RFI, Sarah a longtemps vécu avec François (Grégoire Colin), le meilleur ami de Jean. Jean quant à lui, un ancien rugbyman professionnel, a connu la prison et peine à retrouver un travail tandis que son fils, Marcus, élevé par sa grand-mère (Bulle Ogier) traverse une adolescence difficile.

La cinquantaine, Sarah (Julie Binoche) et Jean (Vincent Lindon) forment un couple en apparence indestructible. Journaliste à RFI, Sarah a longtemps vécu avec François (Grégoire Colin), le meilleur ami de Jean. Jean quant à lui, un ancien rugbyman professionnel, a connu la prison et peine à retrouver un travail tandis que son fils, Marcus, élevé par sa grand-mère (Bulle Ogier) traverse une adolescence difficile. Un Danois d’origine afghane raconte à son ami, le réalisateur Jonas Poher Rasmussen, les circonstances de son départ d’Afghanistan, son long séjour en Russie, dans l’attente d’un passage à l’Ouest, et son arrivée au Danemark où il dut mentir sur son histoire pour obtenir le statut de réfugié. Il lui raconte aussi l’encombrante découverte de son homosexualité et la difficulté d’en faire l’aveu à sa famille.

Un Danois d’origine afghane raconte à son ami, le réalisateur Jonas Poher Rasmussen, les circonstances de son départ d’Afghanistan, son long séjour en Russie, dans l’attente d’un passage à l’Ouest, et son arrivée au Danemark où il dut mentir sur son histoire pour obtenir le statut de réfugié. Il lui raconte aussi l’encombrante découverte de son homosexualité et la difficulté d’en faire l’aveu à sa famille. Joanne (Adèle Exarchopoulos) et Jimmy (Moustapha Mbengue) vivent en apparence une vie sans histoire dans un petit village des Alpes. Leur petite fille Vicky a un don : un odorat surdéveloppé qui lui permet de remonter le temps. Quand sa tante Julia revient vivre chez son frère, malgré l’ostracisme qui semble l’avoir frappée dans tout le village, ce don va permettre à Vicky de découvrir le drame qui s’y est déroulé dix ans plus tôt.

Joanne (Adèle Exarchopoulos) et Jimmy (Moustapha Mbengue) vivent en apparence une vie sans histoire dans un petit village des Alpes. Leur petite fille Vicky a un don : un odorat surdéveloppé qui lui permet de remonter le temps. Quand sa tante Julia revient vivre chez son frère, malgré l’ostracisme qui semble l’avoir frappée dans tout le village, ce don va permettre à Vicky de découvrir le drame qui s’y est déroulé dix ans plus tôt. Evelyn Wang (Michelle Yeoh) est épuisée. Epuisée par la laverie automatique qu’elle doit gérer et par le contrôle fiscal qu’elle subit. Epuisée par sa famille : son père grabataire, sa fille unique, Joy, qui vient de faire son coming out, et son mari Waymond qui est sur le point de la quitter.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) est épuisée. Epuisée par la laverie automatique qu’elle doit gérer et par le contrôle fiscal qu’elle subit. Epuisée par sa famille : son père grabataire, sa fille unique, Joy, qui vient de faire son coming out, et son mari Waymond qui est sur le point de la quitter. Hasan, la cinquantaine, est agriculteur. Il cultive des tomates sur un champ menacé d’expropriation par la construction d’une ligne à haute tension. Un peu plus loin, sur un autre champ, il a des pommiers, dont la production est plus rémunératrice.

Hasan, la cinquantaine, est agriculteur. Il cultive des tomates sur un champ menacé d’expropriation par la construction d’une ligne à haute tension. Un peu plus loin, sur un autre champ, il a des pommiers, dont la production est plus rémunératrice. C’est l’histoire d’une rencontre improbable à Columbus dans l’Ohio entre deux individus dont les chemins n’auraient pas dû se croiser.

C’est l’histoire d’une rencontre improbable à Columbus dans l’Ohio entre deux individus dont les chemins n’auraient pas dû se croiser.