Chloé a mal au ventre. Son mal lui dit-on, est psychosomatique. Elle consulte un psychiatre, dont elle tombe amoureuse, qui l’aide à identifier le syndrome familial qui en était la cause. Mais, après que le jeune couple se sera installé ensemble, elle découvrira que son conjoint lui a caché un pan de sa vie.

Chloé a mal au ventre. Son mal lui dit-on, est psychosomatique. Elle consulte un psychiatre, dont elle tombe amoureuse, qui l’aide à identifier le syndrome familial qui en était la cause. Mais, après que le jeune couple se sera installé ensemble, elle découvrira que son conjoint lui a caché un pan de sa vie.

Qui est François Ozon ? Le réalisateur le plus brillant de sa génération ? Ou un faiseur dont les énigmes prétentieuses se dégonflent comme des baudruches ?

Ce n’est pas L’Amant double qui permettra de trancher cette question qui accompagne peu ou prou la sortie de chacun des films d’une désormais bien remplie filmographie. Sous le sable ou Swimming pool, Jeune & jolie ou Frantz sont, chacun à leur façon, suffisamment réussis pour susciter l’intérêt, mais un peu trop artificiels pour ne pas éveiller le soupçon.

Il y a certes du génie dans la façon dont Ozon campe ses personnages. Et une bonne part de provocation. Comme ce premier plan d’un sexe de femme fouillé par un spéculum, filmé en gros plan. L’ovale du sexe se confond dans celui de l’œil de Chloé, qui pleure sur la table d’examen de son gynécologue. Cette entrée en matière louche un peu trop du côté de L’Origine du monde pour surprendre. Mais, ces réserves levées, on se laisse vite hypnotiser par Chloé, incarnée avec une fragile beauté par Marine Vacth, qui gravi de vertigineux escaliers colimaçon et se perd dans des intérieurs glaçants.

L’Amant double serait une version moderne de Vertigo s’il ne se perdait pas, dans sa second partie, dans un salmigondis psychanalysant sur fond de gémellité pathologique. David Cronenberg avait déjà tourné un film sur le même thème en 1988 avec Jeremy Irons et Geneviève Bujold. Entre Paul qu’elle aime et Louis qu’elle désire, la malheureuse Chloé ne sait plus où donner de la tête. Hélas, on ne partage jamais son trouble, la faute peut-être à Jérémie Renier, un acteur trop doux pour jouer des rôles de durs.

En 2013, le jeune Palestinien Mohammed Assaf a remporté le concours Arab Idol, suscitant dans son pays une liesse populaire jamais vue.

En 2013, le jeune Palestinien Mohammed Assaf a remporté le concours Arab Idol, suscitant dans son pays une liesse populaire jamais vue. Get Out nous est arrivé d’Amérique précédé d’une réputation élogieuse. Film à petit budget, carton au box office, Get Out a battu des recors de rentabilité.

Get Out nous est arrivé d’Amérique précédé d’une réputation élogieuse. Film à petit budget, carton au box office, Get Out a battu des recors de rentabilité. Dans une petite ville du nord-est de la Roumanie, Victor Purice exploite le cinéma Dacia. Avec deux employées, il essaie contre vents et marées de remplir sa salle.

Dans une petite ville du nord-est de la Roumanie, Victor Purice exploite le cinéma Dacia. Avec deux employées, il essaie contre vents et marées de remplir sa salle. Enzo est un petit voyou. Quand il ne mange pas des Danette devant des films porno dans son appartement crasseux de la banlieue de Rome, il participe à des combines à la petite semaine. Il est secrètement amoureux de sa voisine, une jeune femme qui, pour échapper aux violences domestiques infligées par son père, s’est réfugiée dans le monde des anime japonais. Après être tombé dans le Tibre et avoir été contaminé par des substances toxiques, Enzo se découvre des pouvoirs surhumains. Quel usage en fera-t-il ?

Enzo est un petit voyou. Quand il ne mange pas des Danette devant des films porno dans son appartement crasseux de la banlieue de Rome, il participe à des combines à la petite semaine. Il est secrètement amoureux de sa voisine, une jeune femme qui, pour échapper aux violences domestiques infligées par son père, s’est réfugiée dans le monde des anime japonais. Après être tombé dans le Tibre et avoir été contaminé par des substances toxiques, Enzo se découvre des pouvoirs surhumains. Quel usage en fera-t-il ? Dans un port croate quasi-désert, deux hommes, la cinquantaine, louent un bateau. On apprendra bientôt qu’ils sont frères, que la mort de leur père vient de leur révéler leur lien de filiation, et qu’ils se rendent sur les lieux où celui-ci se serait donné la mort dans d’obscures circonstances.

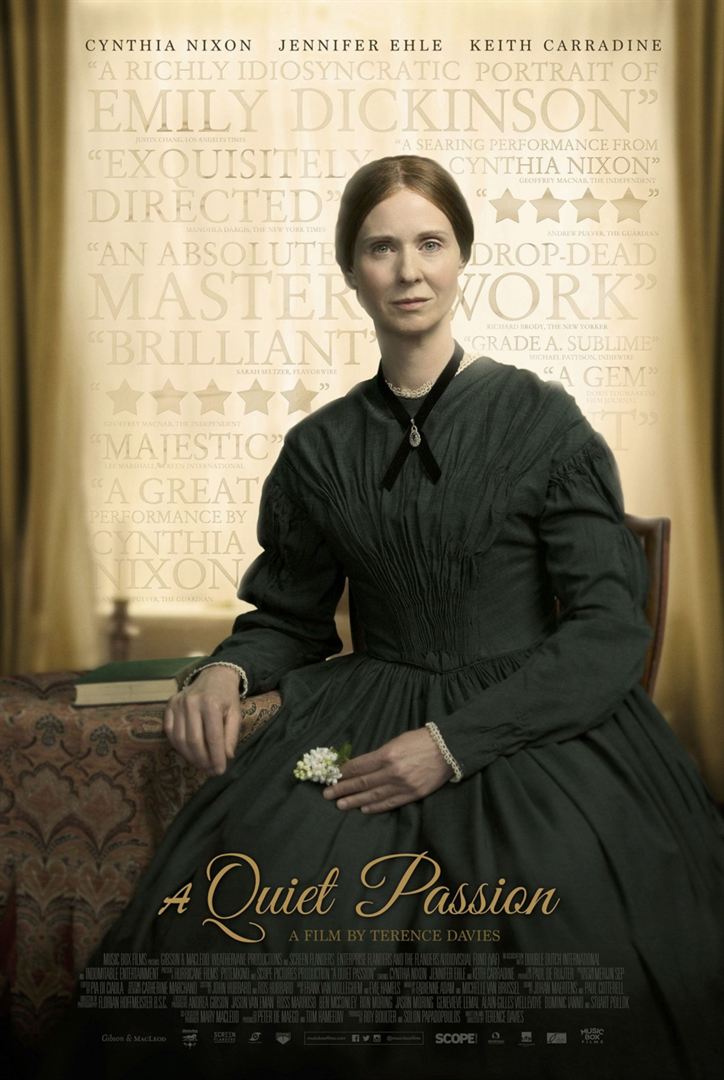

Dans un port croate quasi-désert, deux hommes, la cinquantaine, louent un bateau. On apprendra bientôt qu’ils sont frères, que la mort de leur père vient de leur révéler leur lien de filiation, et qu’ils se rendent sur les lieux où celui-ci se serait donné la mort dans d’obscures circonstances. Emily Dickinson (1830-1886) est une des plus grandes poétesses américaines. Terence Davies (1945-), un des plus grands réalisateurs britanniques contemporains, raconte sa vie.

Emily Dickinson (1830-1886) est une des plus grandes poétesses américaines. Terence Davies (1945-), un des plus grands réalisateurs britanniques contemporains, raconte sa vie. Le scénario de Tunnel se résume en deux phrases. Un homme est coincé dans sa voiture dans un tunnel écroulé. Les secours réussiront-ils à le sauver ?

Le scénario de Tunnel se résume en deux phrases. Un homme est coincé dans sa voiture dans un tunnel écroulé. Les secours réussiront-ils à le sauver ?