À la veille de déclencher l’opération Overlord en Normandie, Churchill hésite. Responsable en 1915 du désastre de Gallipoli en Turquie, il ne veut pas une seconde fois être responsable d’une boucherie.

À la veille de déclencher l’opération Overlord en Normandie, Churchill hésite. Responsable en 1915 du désastre de Gallipoli en Turquie, il ne veut pas une seconde fois être responsable d’une boucherie.

Comme son titre ne l’indique pas, Churchill n’est pas un biopic. Il ne s’agit pas ici d’englober dans toute sa richesse, l’histoire du plus grand homme d’État britannique que le vingtième ait connu mais – comme le faisait avec autrement plus de talent Jackie sur la veuve de John Kennedy – de raconter quarante huit heures de sa vie : les quarante-huit heures qui précédèrent le débarquement en Normandie.

Churchill est lesté de tellement de défauts que les épingler l’un après l’autre confine au jeu de massacre.

Le moindre n’est pas son académisme. Churchill se veut un film en costumes. Hélas, il ne quitte guère les sous-sols du 10, Downing Street sinon pour quelques échappées en bord de mer – bizarrement filmées sur le littoral écossais.

Brian Cox, un des plus grands acteurs shakespeariens vivants, y cabotine à loisir. Comme si son personnage s’y résumait, il ne cesse de tirer sur son cigare – au point qu’on se demande si l’équipe technique a dû filmer avec un masque à gaz pour se protéger de ses volutes.

Mais plus fondamentalement, Churchill repose sur un grave défaut de structure. Toute l’intrigue est construite autour d’un faux suspense. Le débarquement aura-t-il lieu ? On sait que oui. Dès lors, les états d’âme du Premier ministre font long feu. Pire : ils donnent de lui l’image d’un homme qui manque cruellement et de flair et de détermination, alors que sa vie aura donné l’exemple du contraire.

Pendant quatre ans, le documentariste Du Haibin a filmé la vie d’un jeune homme originaire du Shanxi qui, le bac en poche, part étudier à l’université de Chengdu.

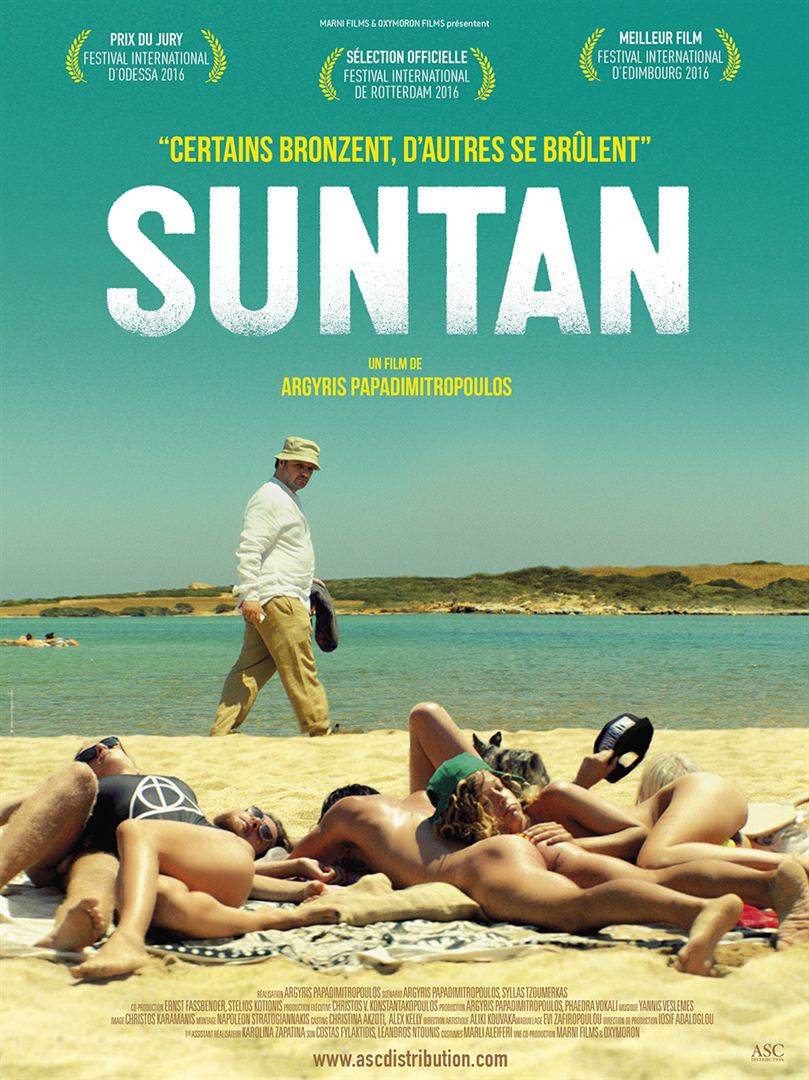

Pendant quatre ans, le documentariste Du Haibin a filmé la vie d’un jeune homme originaire du Shanxi qui, le bac en poche, part étudier à l’université de Chengdu. Kostis est en pleine crise de la quarantaine (lui aussi !). Il accepte un travail de médecin dans une île perdue des Cyclades. Il s’y ennuie ferme pendant tout l’hiver avant qu’arrivent l’été, son lot de touristes et de « chattes en chaleur » (sic). Le docteur soigne dans son cabinet Anna. Il suit ses amis à la plage, au camping, en boîte. Il couche même avec Anna mais les sentiments vite obsessionnels qu’ils éprouvent pour elle ne sont pas partagés.

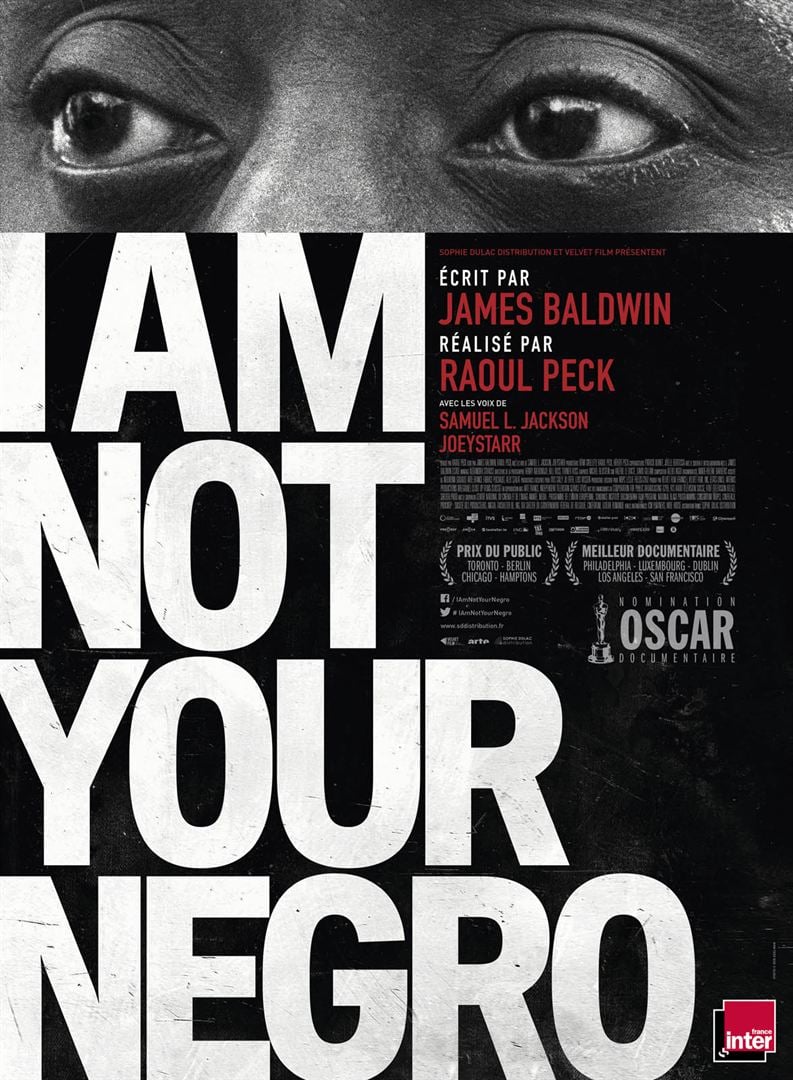

Kostis est en pleine crise de la quarantaine (lui aussi !). Il accepte un travail de médecin dans une île perdue des Cyclades. Il s’y ennuie ferme pendant tout l’hiver avant qu’arrivent l’été, son lot de touristes et de « chattes en chaleur » (sic). Le docteur soigne dans son cabinet Anna. Il suit ses amis à la plage, au camping, en boîte. Il couche même avec Anna mais les sentiments vite obsessionnels qu’ils éprouvent pour elle ne sont pas partagés. En 1979, l’intellectuel noir américain James Baldwin (1924-1987) a commencé l’écriture d’un livre qu’il n’a jamais achevé. Remember This House raconte la lutte de trois de ses cadets, morts assassinés avant quarante ans : le leader des Black Panthers Malcom X (1925-1964), le militant pour les droits civiques Martin Luther King (1929-1968), le membre de la NAACP Medgar Evers (1925-1963). Le réalisateur haïtien Raoul Peck le met en images et lui donne la voix, belle et grave, de Samuel Jackson (Joey Starr dans la version française)

En 1979, l’intellectuel noir américain James Baldwin (1924-1987) a commencé l’écriture d’un livre qu’il n’a jamais achevé. Remember This House raconte la lutte de trois de ses cadets, morts assassinés avant quarante ans : le leader des Black Panthers Malcom X (1925-1964), le militant pour les droits civiques Martin Luther King (1929-1968), le membre de la NAACP Medgar Evers (1925-1963). Le réalisateur haïtien Raoul Peck le met en images et lui donne la voix, belle et grave, de Samuel Jackson (Joey Starr dans la version française) En provenance du Cap, Jacob King débarque à Los Angeles à la recherche de sa sœur dont il est sans nouvelle. Il découvre bientôt qu’elle a été sauvagement assassinée. Il mène l’enquête à sa façon.

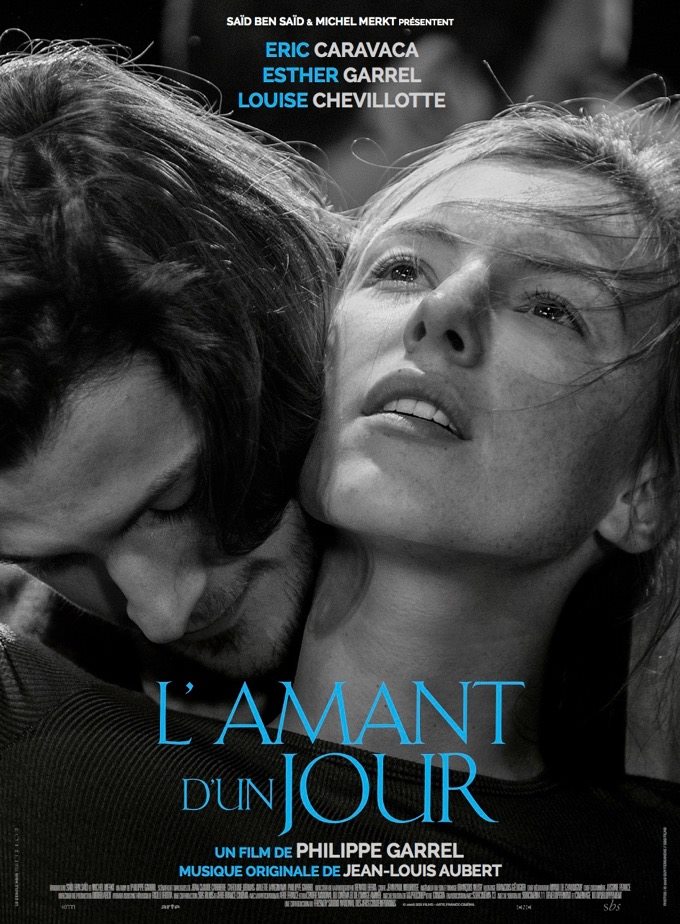

En provenance du Cap, Jacob King débarque à Los Angeles à la recherche de sa sœur dont il est sans nouvelle. Il découvre bientôt qu’elle a été sauvagement assassinée. Il mène l’enquête à sa façon. Il est des films dont la bande-annonce suffit à me séduire. La La land évidemment. Miss Sloane. Mais aussi cet Amant d’un jour dont le beau noir et blanc m’a immédiatement touché. Mon coup de foudre doit beaucoup – il me faut le confesser – au beau visage grave de Louise Chevillotte qui, d’une voix suave, rappelle à son professeur de philosophie leur première rencontre : « Quand tu as dit « La philosophie n’est pas un divorce avec la vie »/ Tu m’as regardée / Tu t’es arrêté juste en face de moi / Je me suis sentie complètement toute nue / Je suis tombée amoureuse de toi »

Il est des films dont la bande-annonce suffit à me séduire. La La land évidemment. Miss Sloane. Mais aussi cet Amant d’un jour dont le beau noir et blanc m’a immédiatement touché. Mon coup de foudre doit beaucoup – il me faut le confesser – au beau visage grave de Louise Chevillotte qui, d’une voix suave, rappelle à son professeur de philosophie leur première rencontre : « Quand tu as dit « La philosophie n’est pas un divorce avec la vie »/ Tu m’as regardée / Tu t’es arrêté juste en face de moi / Je me suis sentie complètement toute nue / Je suis tombée amoureuse de toi » Lou, Friedrich, Rainer, Sigmund… Lou

Lou, Friedrich, Rainer, Sigmund… Lou Sur le chemin des vacances, Victor (Eric Judor) a accepté, non sans réticence, de rendre visite au professeur de yoga de sa femme qui s’est installé au bord d’une rivière pour y faire obstacle à un projet de parc aquatique. Amusé et moqueur, il découvre les us et coutumes d’une communauté zadiste, écolo et baba-cool. Quand une mystérieuse pandémie dévaste la planète, laissant seuls au monde cette petite bande de pied nickelés, il n’a d’autre choix que de s’y installer à demeure.

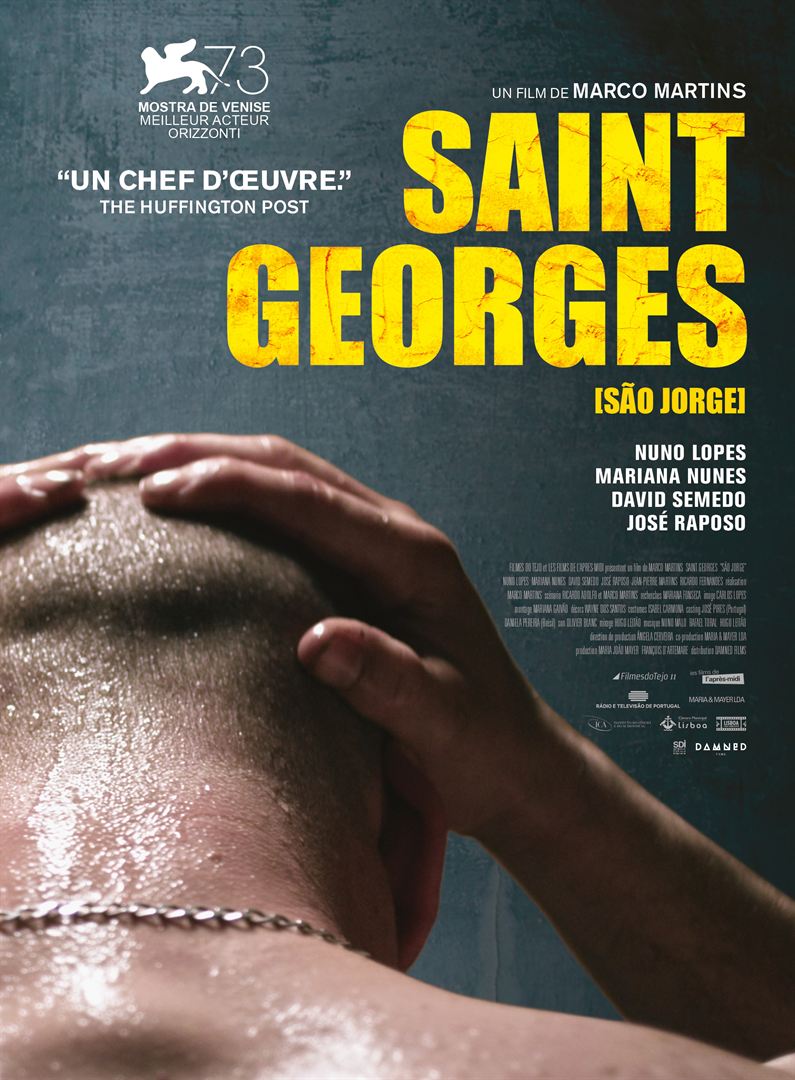

Sur le chemin des vacances, Victor (Eric Judor) a accepté, non sans réticence, de rendre visite au professeur de yoga de sa femme qui s’est installé au bord d’une rivière pour y faire obstacle à un projet de parc aquatique. Amusé et moqueur, il découvre les us et coutumes d’une communauté zadiste, écolo et baba-cool. Quand une mystérieuse pandémie dévaste la planète, laissant seuls au monde cette petite bande de pied nickelés, il n’a d’autre choix que de s’y installer à demeure. Tout s’écroule autour de Jorge. Son couple se délite. Son entreprise a déposé le bilan. Son pays est au bord de la faillite économique. Pour retenir son épouse, Jorge accepte de prendre un emploi de gros bras dans une entreprise de recouvrement de dettes.

Tout s’écroule autour de Jorge. Son couple se délite. Son entreprise a déposé le bilan. Son pays est au bord de la faillite économique. Pour retenir son épouse, Jorge accepte de prendre un emploi de gros bras dans une entreprise de recouvrement de dettes. Sur une île coupée du monde, après un grave accident industriel, les habitants survivent tant bien que mal. Birdboy est hanté par la mort de son père. Dinky ne supporte plus ses parents et décide de quitter l’île avec deux amis. Zacharias est un pêcheur, étouffé par une mère possessive, qui trafique de la drogue à ses heures perdues.

Sur une île coupée du monde, après un grave accident industriel, les habitants survivent tant bien que mal. Birdboy est hanté par la mort de son père. Dinky ne supporte plus ses parents et décide de quitter l’île avec deux amis. Zacharias est un pêcheur, étouffé par une mère possessive, qui trafique de la drogue à ses heures perdues.