David Lynch est probablement l’un des réalisateurs contemporains les plus marquants. L’univers particulier de ses films laisse une marque indélébile. Qu’on les ait aimés ou détestés, on n’oublie pas « Elephant Man », « Blue Velvet » ou « Mullholand Drive ».

David Lynch est probablement l’un des réalisateurs contemporains les plus marquants. L’univers particulier de ses films laisse une marque indélébile. Qu’on les ait aimés ou détestés, on n’oublie pas « Elephant Man », « Blue Velvet » ou « Mullholand Drive ».

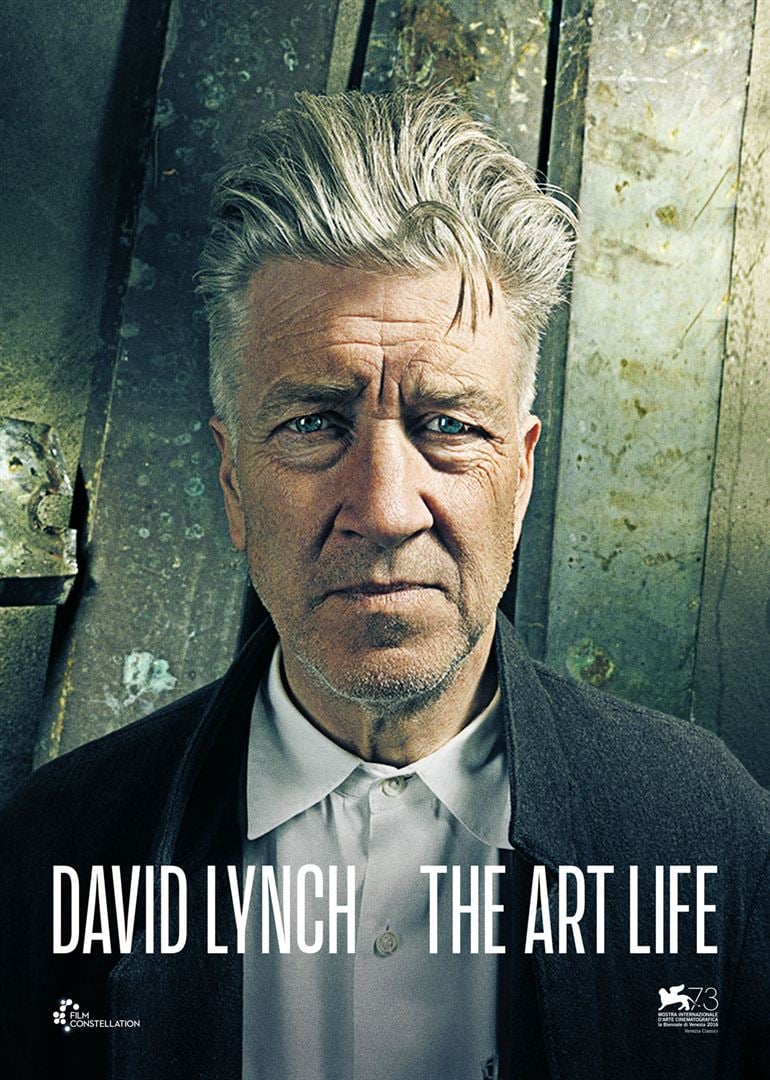

Le documentaire qui lui est consacré le présente sous un jour inattendu. Loin du créateur torturé, on découvre un vieil homme (Lynch est né en 1946) nous raconter, sous un doux soleil californien en compagnie de sa dernière fille (née en 2012 de son quatrième mariage), son enfance épanouie dans l’Amérique du baby boom.

Seconde surprise : c’est moins le David Lynch cinéaste que le David Lynch peintre que le documentaire évoque. L’essentiel des imagées filmées le montre à l’œuvre, dans sa maison de Los Angeles, devant de grandes toiles cauchemardesques où s’expriment ses pulsions refoulées.

Le paradoxe – mais en est-ce vraiment un ? – de David Lynch est d’avoir accouché d’une œuvre cinématographique hallucinée alors qu’il est le rejeton emblématique de l’Amérique heureuse. Des parents unis. Un frère aîné et une sœur cadette. Une enfance dans les vertes prairies de l’Idaho. Un déménagement en Virginie au moment de l’adolescence. Rien que de très classique dans la vie du jeune David Lynch. Est-ce cette normalité abrutissante qu’il a voulu rejeter dans ces films ?

Le documentaire de Jon Nguyen, Rick Barnes et Olivia Neergard-Holm (pourquoi les documentaires sont-il si souvent co-réalisés alors que les œuvres de fiction ne le sont que rarement) est doublement décevant. Il ne nous dit pas grand-chose de l’œuvre picturale de David Lynch, dont quelques rares tableaux sont trop rapidement montrés. Il ne nous dit rien non plus sur son œuvre cinématographique s’arrêtant au début du tournage d’Eraserhead en 1972 alors que le jeune réalisateur a vingt-six ans seulement. Tout au plus nous explique-t-il comment un fou de peinture est passé derrière la caméra (« a moving painting with sound »).