Kojin est kurde et homosexuel. Une identité difficile à vivre dans une société patriarcale et homophobe.

Kojin est kurde et homosexuel. Une identité difficile à vivre dans une société patriarcale et homophobe.

Le documentariste Diako Yazdani, kurde d’origine iranienne, réfugié politique en France depuis 2011, l’accompagne au Kurdistan irakien pour faire respecter ses orientations sexuelles et comprendre les racines de l’homophobie ambiante.

Le dialogue est toujours enrichissant. Fin 2014, Mehrand Tamadon, un documentariste iranien, avait filmé les discussions qu’il avait eues, durant tout un week-end, avec quatre mollahs, à la recherche d’un impossible vivre-ensemble rassemblant en Iran musulmans et non-croyants. Le titre de ce documentaire : Iranien.

Toutes les vies de Kojin aurait pu s’intituler : « Homosexuel ». Est-il possible d’être homosexuel dans une société qui ne l’accepte pas ? La réponse est dans la question. Elle est négative. Toutes les vies de Kojin raconte l’homophobie viscérale qui prévaut dans une société musulmane traditionnelle. Il essaie de nous en faire rire, tant sont ridicules les propos tenus par un imam charlatanesque qui prétend guérir « du Sida et d’Ebola » et prophétise la fin de l’humanité si l’homosexualité se généralisait. Mais ils font froid dans le dos, ces avertissements plusieurs fois répétés : « si j’avais un pédé dans ma famille, je le tuerai de mes propres mains ».

Au passage, Toutes les vies de Kojin a le mérite de souligner en creux les avancées de nos sociétés occidentales qui, depuis quelques décennies, ont accepté la pluralité d’identités sexuelles et pénalisé leur discrimination. S’il n’est guère aisé d’être homosexuel au Kurdistan – et dans les dizaines de pays au monde qui pénalisent l’homosexualité – il est désormais sinon facile du moins permis de l’être en France.

Représentative de la moyenne bourgeoisie kurde éclairée, la famille du réalisateur récuse l’orientation sexuelle de Kojin en s’interdisant d’afficher trop ouvertement sa réprobation. La mère du réalisateur vit dans l’angoisse qu’on croie son fils homosexuel lui aussi. Elle exhorte Kojin à se faire soigner, persuadée que son état trouve uniquement sa cause – et son remède – dans la médecine. C’est là où le documentaire est particulièrement fin : moins dans la dénonciation répétitive de l’homophobie des plus radicaux, aussi outrancière qu’inquiétante, qui tourne vite en rond, que dans la présentation des sentiments du réalisateur et de sa famille, représentatifs de préjugés toujours tenaces qui n’ont d’ailleurs pas cours seulement dans les sociétés musulmanes les plus rétrogrades.

Indianara est une militante brésilienne transsexuelle. Elle se bat pour les droits des LGBT. Elle a fondé la Casa Nem qui accueille à Rio les plus démuni.e.s. Aude Chevalier-Beaumel, une documentariste française, l’a rencontrée en 2014 au Brésil. Elle l’a suivie pendant deux ans, durant la présidence de Michel Temer dont le gouvernement rogne sur le droit des minorités et au moment de la victoire de Jair Bolsonaro à l’élection présidentielle d’octobre 2018.

Indianara est une militante brésilienne transsexuelle. Elle se bat pour les droits des LGBT. Elle a fondé la Casa Nem qui accueille à Rio les plus démuni.e.s. Aude Chevalier-Beaumel, une documentariste française, l’a rencontrée en 2014 au Brésil. Elle l’a suivie pendant deux ans, durant la présidence de Michel Temer dont le gouvernement rogne sur le droit des minorités et au moment de la victoire de Jair Bolsonaro à l’élection présidentielle d’octobre 2018. Lucy Mirando (Tilda Swinton), la dirigeante hystérique et narcissique d’une firme multinationale, lance à grands renforts de publicité une nouvelle variété de porc génétiquement modifié, plus charnu et plus goûtu. Mi-dinosaure, mi-hippopotame, la truie Okja, le plus beau des spécimens, a été amoureusement élevée en Corée, dans une ferme perdue dans les montagnes, par une orpheline (Seo-Hyun Ahn) et son grand-père. Le vétérinaire de la firme Mirando (Jake Gyllenhaal méconnaissable) est chargé de la convoyer jusqu’à New York où elle devra être exhibée lors d’une parade géante. Mais, la jeune orpheline, aidée d’un groupe de militants du Front de libération des animaux entend bien faire pièce à ce projet criminel.

Lucy Mirando (Tilda Swinton), la dirigeante hystérique et narcissique d’une firme multinationale, lance à grands renforts de publicité une nouvelle variété de porc génétiquement modifié, plus charnu et plus goûtu. Mi-dinosaure, mi-hippopotame, la truie Okja, le plus beau des spécimens, a été amoureusement élevée en Corée, dans une ferme perdue dans les montagnes, par une orpheline (Seo-Hyun Ahn) et son grand-père. Le vétérinaire de la firme Mirando (Jake Gyllenhaal méconnaissable) est chargé de la convoyer jusqu’à New York où elle devra être exhibée lors d’une parade géante. Mais, la jeune orpheline, aidée d’un groupe de militants du Front de libération des animaux entend bien faire pièce à ce projet criminel. Audrey (Mila Kunis) a le moral dans les chaussettes : son copain Drew (Justin Theroux) vient de la quitter et ignore ses messages. Son amie Morgan (Kate McKinnon) qui n’en est pas à une facétie près, tente de la distraire.

Audrey (Mila Kunis) a le moral dans les chaussettes : son copain Drew (Justin Theroux) vient de la quitter et ignore ses messages. Son amie Morgan (Kate McKinnon) qui n’en est pas à une facétie près, tente de la distraire. Ayrton Senna (1960, 1994) fut l’un des plus grands pilotes professionnels. Sa rivalité fratricide avec Alain Prost (les deux pilotes couraient pour la même écurie) constitua l’une des pages les plus célèbres de l’histoire de la Formule 1. Sacré trois fois champion du monde sur MacLaren en 1988, 1990 et 1991, il trouve la mort durant le Grand Prix de San Marin à Imola sous les yeux des spectateurs du monde entier.

Ayrton Senna (1960, 1994) fut l’un des plus grands pilotes professionnels. Sa rivalité fratricide avec Alain Prost (les deux pilotes couraient pour la même écurie) constitua l’une des pages les plus célèbres de l’histoire de la Formule 1. Sacré trois fois champion du monde sur MacLaren en 1988, 1990 et 1991, il trouve la mort durant le Grand Prix de San Marin à Imola sous les yeux des spectateurs du monde entier. Tout le monde l’appelle Mickey. Vanessa de son vrai nom fête ses dix-huit ans. Elle vit seule avec son père, un vétéran d’Irak, dans une caravane miséreuse au fond du Montana. Brisé par les TSPT et la mort de sa femme, accro aux médicaments, il est incapable de se passer d’elle. Mais si Mickey reste auprès de lui, elle risque de s’étioler.

Tout le monde l’appelle Mickey. Vanessa de son vrai nom fête ses dix-huit ans. Elle vit seule avec son père, un vétéran d’Irak, dans une caravane miséreuse au fond du Montana. Brisé par les TSPT et la mort de sa femme, accro aux médicaments, il est incapable de se passer d’elle. Mais si Mickey reste auprès de lui, elle risque de s’étioler. Tharlo alias « Petite-natte » doit aller à la ville pour s’y faire tirer le portrait afin d’obtenir une carte d’identité. Il y rencontre une coiffeuse qui passe avec lui une soirée bien arrosée et lui propose au petit matin de changer de vie. La suggestion fait son chemin dans l’esprit du berger tibétain…

Tharlo alias « Petite-natte » doit aller à la ville pour s’y faire tirer le portrait afin d’obtenir une carte d’identité. Il y rencontre une coiffeuse qui passe avec lui une soirée bien arrosée et lui propose au petit matin de changer de vie. La suggestion fait son chemin dans l’esprit du berger tibétain… Haingo est une jeune mère célibataire qui vit dans l’Androy, une région du sud de Madagascar. Sa passion pour la musique et la danse ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa fille sous le coup d’une expulsion imminente de l’école. Aussi décide-t-elle de partir à la capitale pour rejoindre la compagnie de danse où travaille une lointaine cousine.

Haingo est une jeune mère célibataire qui vit dans l’Androy, une région du sud de Madagascar. Sa passion pour la musique et la danse ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa fille sous le coup d’une expulsion imminente de l’école. Aussi décide-t-elle de partir à la capitale pour rejoindre la compagnie de danse où travaille une lointaine cousine. Le réalisateur Jacques Deschamps a planté sa caméra à l’hôtel Lesdiguières, à Grenoble, une école hôtelière. Il y a suivi, une année durant des élèves en CAP qui se forment à la réception, à l’accueil, en cuisine.

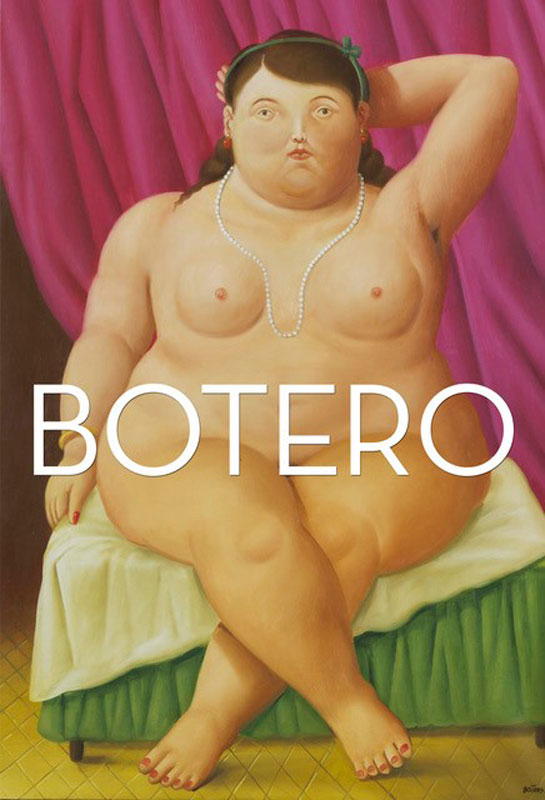

Le réalisateur Jacques Deschamps a planté sa caméra à l’hôtel Lesdiguières, à Grenoble, une école hôtelière. Il y a suivi, une année durant des élèves en CAP qui se forment à la réception, à l’accueil, en cuisine. Fernando Botero, né en 1932, est le plus grand artiste vivant. Son style monumental est immédiatement reconnaissable. Ses toiles et ses sculptures ont été exposées partout dans le monde et se vendent des fortunes.

Fernando Botero, né en 1932, est le plus grand artiste vivant. Son style monumental est immédiatement reconnaissable. Ses toiles et ses sculptures ont été exposées partout dans le monde et se vendent des fortunes.