Francis est originaire de Guinée-Bissao. Il est arrivé en Allemagne au péril de sa vie, perdant dans la traversée sa femme noyée. Sans papiers, malgré son aspiration à une vie honnête, il n’a d’autre solution que de travailler sous les ordres de Reinhold, un petit dealer, infirme et psychopathe, qui manque le tuer après un cambriolage. Devenu manchot, Francis est recueilli par Mieze, une prostituée. Il croit enfin accéder avec elle au bonheur qui le fuyait depuis si longtemps. Mais c’était sans compter avec le machiavélisme de Reinhold.

Francis est originaire de Guinée-Bissao. Il est arrivé en Allemagne au péril de sa vie, perdant dans la traversée sa femme noyée. Sans papiers, malgré son aspiration à une vie honnête, il n’a d’autre solution que de travailler sous les ordres de Reinhold, un petit dealer, infirme et psychopathe, qui manque le tuer après un cambriolage. Devenu manchot, Francis est recueilli par Mieze, une prostituée. Il croit enfin accéder avec elle au bonheur qui le fuyait depuis si longtemps. Mais c’était sans compter avec le machiavélisme de Reinhold.

Berlin Alexanderplatz est un monument qui occupe dans la littérature allemande une place envahissante. Quelque part entre La Montagne magique et L’Homme sans qualités. Ce roman touffu, qui entrelace les points de vue et les styles, dont Alfred Döblin a reconnu la dette qu’il doit au Ulysse de James Joyce, a longtemps passé pour intransposable au cinéma, même si Piel Jutzi en signait dès 1931 une adaptation. Si Fassbinder s’y est frotté au début des années quatre-vingts, c’est pour en tirer une série TV de quatorze épisodes et de près de quinze heures.

Il fallait donc un sacré culot au réalisateur allemand d’origine afghane Burhan Qurbani pour s’attaquer à ce monstre sacré. Il assume crânement son audace, en transposant l’intrigue – qui se déroulait dans le Berlin de l’entre-deux-guerres – à l’époque contemporaine, en faisant du héros, un repris de justice dans le roman de Döblin, un Africain sans papiers et du racisme un de ses enjeux.

Pas évident pour moi de me faire une opinion éclairée du résultat, faute d’avoir lu le livre (j’ai passé la moitié de l’été à suer sang et eau sur les presque mille pages de La Montagne magique) ou vu la série de Fassbinder. J’ai compris de son résumé toutefois que Qurbani est resté fidèle au roman – jusqu’à son dénouement dont il s’en écarte en partie.

Je ne me suis pas ennuyé, même si le film dure plus de trois heures. Pour autant, je me demande, si l’œuvre n’aurait pas été plus efficace en série de trois ou quatre épisodes.

Je lui reconnais une qualité : m’avoir donné envie d’aller à la source du livre qui l’a inspiré.

Mehdi (Soufiane Guerrab) est un perceur de coffres dont les cambriolages sont de plus en plus risqués et de moins en moins rentables. Sa compagne, Sarah (Souheila Yacoub), qui désapprouve son mode de vie l’a quitté et travaille dans un salon de coiffure. Le couple a eu un enfant que Sarah élève seule mais auquel Mehdi est très attaché.

Mehdi (Soufiane Guerrab) est un perceur de coffres dont les cambriolages sont de plus en plus risqués et de moins en moins rentables. Sa compagne, Sarah (Souheila Yacoub), qui désapprouve son mode de vie l’a quitté et travaille dans un salon de coiffure. Le couple a eu un enfant que Sarah élève seule mais auquel Mehdi est très attaché. Après une expérience traumatisante aux urgences d’un grand hôpital, Nour Hamadi (Zita Hanrot) trouve un poste d’infirmière chez Arkalu, l’usine chimique où son père (Sami Bouajila) travaille depuis des dizaines d’années. Elle y fait des découvertes alarmantes sur la santé des ouvriers. Lorsqu’elle tire la sonnette d’alarme, elle se fait rabrouer par son père qui, sa vie durant, s’est battu pour protéger l’emploi de ses camarades et par le directeur de l’entreprise (Olivier Gourmet) qui craint que ces révélations ne remettent en cause les autorisations administratives dont elle bénéficie. Auprès de Emma (Céline Sallette), une journaliste militante engagée pour la défense de l’environnement, Nour trouvera peut-être le courage de rendre publiques les informations qu’elles possèdent au risque de trahir la confiance de son père.

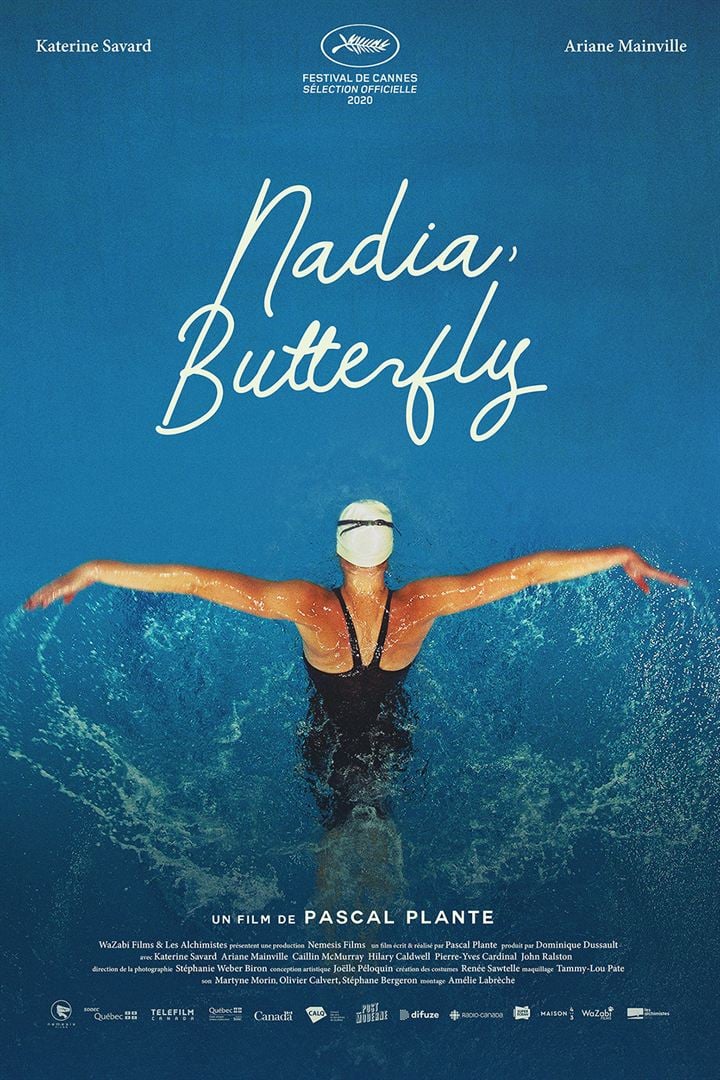

Après une expérience traumatisante aux urgences d’un grand hôpital, Nour Hamadi (Zita Hanrot) trouve un poste d’infirmière chez Arkalu, l’usine chimique où son père (Sami Bouajila) travaille depuis des dizaines d’années. Elle y fait des découvertes alarmantes sur la santé des ouvriers. Lorsqu’elle tire la sonnette d’alarme, elle se fait rabrouer par son père qui, sa vie durant, s’est battu pour protéger l’emploi de ses camarades et par le directeur de l’entreprise (Olivier Gourmet) qui craint que ces révélations ne remettent en cause les autorisations administratives dont elle bénéficie. Auprès de Emma (Céline Sallette), une journaliste militante engagée pour la défense de l’environnement, Nour trouvera peut-être le courage de rendre publiques les informations qu’elles possèdent au risque de trahir la confiance de son père. Nadia a vingt-trois ans et a décidé de prendre sa retraite. Pourquoi ? Parce qu’elle est nageuse professionnelle de papillon et qu’elle veut partir au sommet de sa gloire après les Jeux olympiques. Elle manque d’un cheveu une médaille dans l’épreuve individuelle ; mais, avec ses trois partenaires, elle décroche le bronze pour le Canada dans le relais. Les deux jours suivants, avant de quitter Tokyo, elle décompresse, entre soulagement et nostalgie.

Nadia a vingt-trois ans et a décidé de prendre sa retraite. Pourquoi ? Parce qu’elle est nageuse professionnelle de papillon et qu’elle veut partir au sommet de sa gloire après les Jeux olympiques. Elle manque d’un cheveu une médaille dans l’épreuve individuelle ; mais, avec ses trois partenaires, elle décroche le bronze pour le Canada dans le relais. Les deux jours suivants, avant de quitter Tokyo, elle décompresse, entre soulagement et nostalgie. Pour l’éternité est le dernier film du réalisateur suédois Roy Andersson. Projeté à la Mostra de Venise à l’automne 2019, sa sortie en France a été plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie. Il emprunte la même forme radicale que les précédents films de ce réalisateur rare (il a réalisé six longs-métrages seulement en cinquante ans de carrière) : une succession kaléidoscopique de vignettes filmées en longs plans fixes dans des décors froids sinon lugubres où évoluent des personnages d’âge mûr écrasés par la fatigue de vivre.

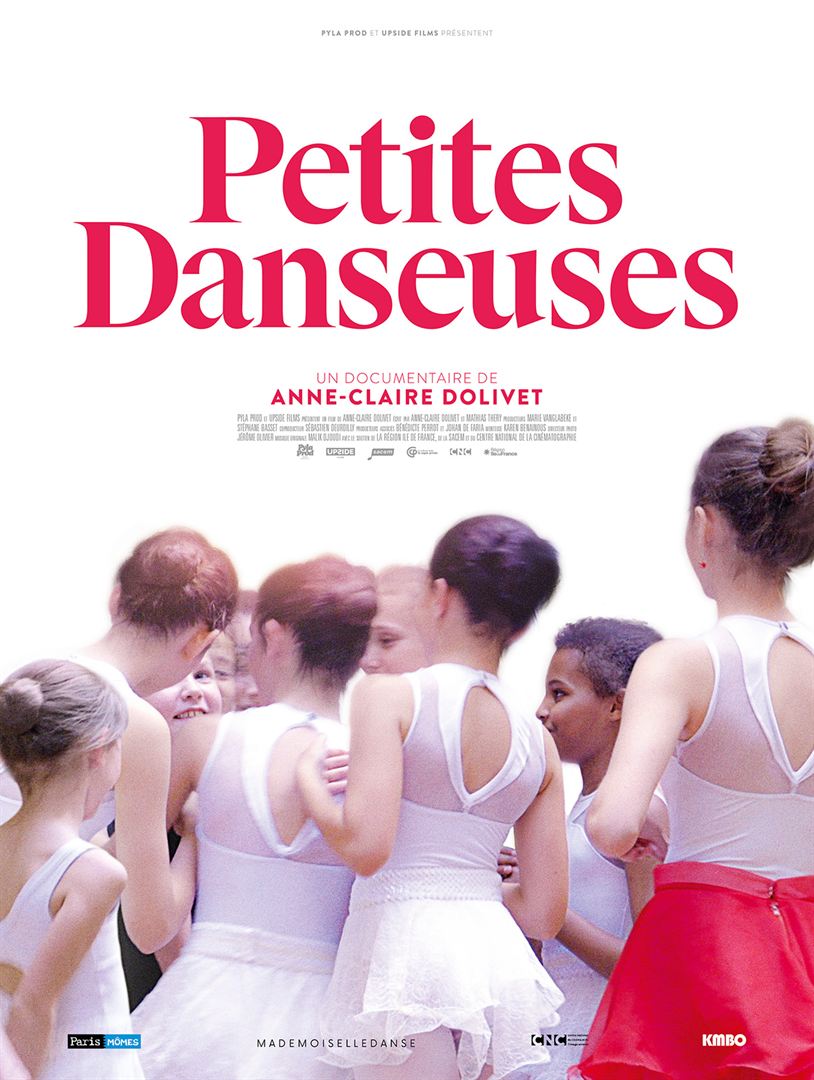

Pour l’éternité est le dernier film du réalisateur suédois Roy Andersson. Projeté à la Mostra de Venise à l’automne 2019, sa sortie en France a été plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie. Il emprunte la même forme radicale que les précédents films de ce réalisateur rare (il a réalisé six longs-métrages seulement en cinquante ans de carrière) : une succession kaléidoscopique de vignettes filmées en longs plans fixes dans des décors froids sinon lugubres où évoluent des personnages d’âge mûr écrasés par la fatigue de vivre. La caméra empathique d’Anne-Claire Dolivet filme pendant une année une troupe de fillettes qui suivent les cours d’un atelier de danse dans le dix-huitième arrondissement parisien. Elle s’attache à quatre d’entre elles, Jeanne, la plus jeune, six ans à peine, Olympe, la plus espiègle, Ida, la plus douée et Marie, la plus hésitante.

La caméra empathique d’Anne-Claire Dolivet filme pendant une année une troupe de fillettes qui suivent les cours d’un atelier de danse dans le dix-huitième arrondissement parisien. Elle s’attache à quatre d’entre elles, Jeanne, la plus jeune, six ans à peine, Olympe, la plus espiègle, Ida, la plus douée et Marie, la plus hésitante. Az (Yasin Houicha) est né et a grandi à Sète. Il est depuis longtemps en couple avec Jessica (Tiphaine Daviot) qui rompt avec lui le jour où il lui demande sa main et le laisse éploré. Mais Az peut compter sur ses amis pour le réconforter et sur Lila (Oulaya Amamra), une jeune chorégraphe qui est allée se brûler les ailes à Paris, pour lui apprendre à danser et reconquérir son aimée.

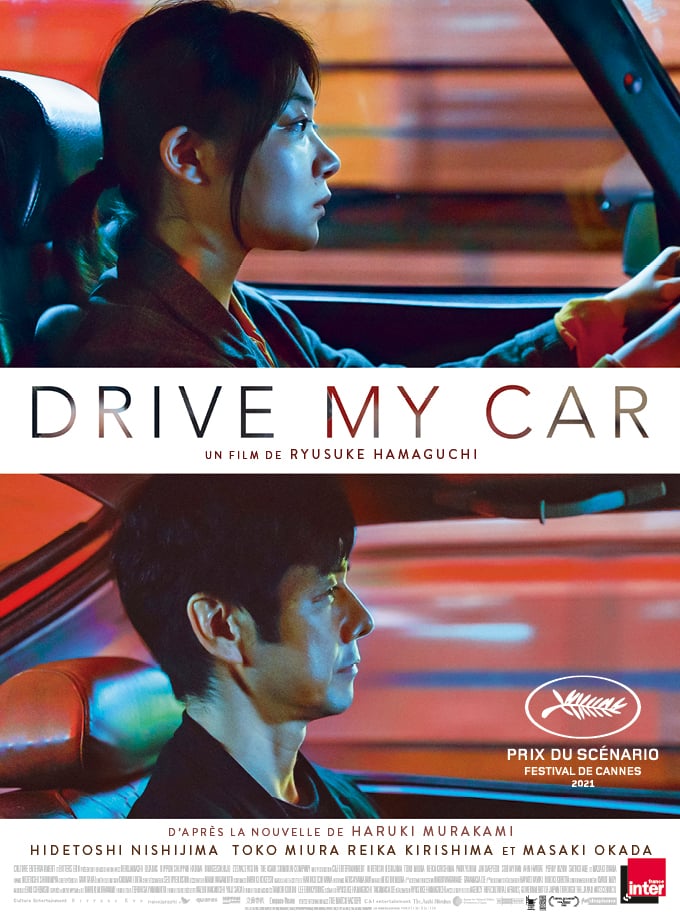

Az (Yasin Houicha) est né et a grandi à Sète. Il est depuis longtemps en couple avec Jessica (Tiphaine Daviot) qui rompt avec lui le jour où il lui demande sa main et le laisse éploré. Mais Az peut compter sur ses amis pour le réconforter et sur Lila (Oulaya Amamra), une jeune chorégraphe qui est allée se brûler les ailes à Paris, pour lui apprendre à danser et reconquérir son aimée. Yūsuke Kafuku, un acteur de théâtre renommé, est invité à Hiroshima en résidence pour y monter une adaptation d’Oncle Vania avec une troupe cosmopolite et polyglotte. Il est veuf depuis deux ans. Sa femme, scénariste pour la télévision, est morte brutalement après que Yūsuke a découvert son infidélité, le frustrant d’une explication qu’il n’a jamais pu avoir avec elle. Pour le rôle d’Oncle Vania, Yūsuke recrute Kôji Takatsuki, un jeune acteur qu’il suspecte d’avoir eu une liaison avec sa femme. La production lui impose un chauffeur, une jeune femme mutique, Misaki Watari, dont Yūsuke accepte mal la présence mais avec laquelle va bientôt se nouer un lien puissant.

Yūsuke Kafuku, un acteur de théâtre renommé, est invité à Hiroshima en résidence pour y monter une adaptation d’Oncle Vania avec une troupe cosmopolite et polyglotte. Il est veuf depuis deux ans. Sa femme, scénariste pour la télévision, est morte brutalement après que Yūsuke a découvert son infidélité, le frustrant d’une explication qu’il n’a jamais pu avoir avec elle. Pour le rôle d’Oncle Vania, Yūsuke recrute Kôji Takatsuki, un jeune acteur qu’il suspecte d’avoir eu une liaison avec sa femme. La production lui impose un chauffeur, une jeune femme mutique, Misaki Watari, dont Yūsuke accepte mal la présence mais avec laquelle va bientôt se nouer un lien puissant. Hélène (Laetitia Dosch), professeure de lettres à la Sorbonne, mère de famille divorcée, raconte la passion exclusive et dévorante qu’elle a connue un hiver durant pour Alexandre (Sergei Polunin), un jeune diplomate russe en poste à Paris. Pendant plusieurs mois, elle a vécu dans la petite maison qu’elle occupe en banlieue ouest avec son fils unique, l’attente fébrile de ses visites, la fièvre de leurs peaux réunies, l’orgasme de leurs étreintes, la douleur de le voir se rhabiller et la quitter si vite pour rejoindre sa femme. Entre ses rencontres épisodiques, Hélène continue à vivre : elle s’occupe de son fils, donne ses cours, va au cinéma avec une amie, fait ses courses au supermarché. Mais sa vie toute entière est suspendue aux appels de cet amant fuyant et à l’annonce tant attendue de leurs prochains rendez-vous amoureux.

Hélène (Laetitia Dosch), professeure de lettres à la Sorbonne, mère de famille divorcée, raconte la passion exclusive et dévorante qu’elle a connue un hiver durant pour Alexandre (Sergei Polunin), un jeune diplomate russe en poste à Paris. Pendant plusieurs mois, elle a vécu dans la petite maison qu’elle occupe en banlieue ouest avec son fils unique, l’attente fébrile de ses visites, la fièvre de leurs peaux réunies, l’orgasme de leurs étreintes, la douleur de le voir se rhabiller et la quitter si vite pour rejoindre sa femme. Entre ses rencontres épisodiques, Hélène continue à vivre : elle s’occupe de son fils, donne ses cours, va au cinéma avec une amie, fait ses courses au supermarché. Mais sa vie toute entière est suspendue aux appels de cet amant fuyant et à l’annonce tant attendue de leurs prochains rendez-vous amoureux. Tom Medina est un jeune homme à l’énergie débordante. Il débarque en Camargue chez Ulysse pour y apprendre le métier de gardian. Au contact de la nature, malgré les visions qui le hantent, Tom cherche la paix qu’il n’avait jamais connue.

Tom Medina est un jeune homme à l’énergie débordante. Il débarque en Camargue chez Ulysse pour y apprendre le métier de gardian. Au contact de la nature, malgré les visions qui le hantent, Tom cherche la paix qu’il n’avait jamais connue.