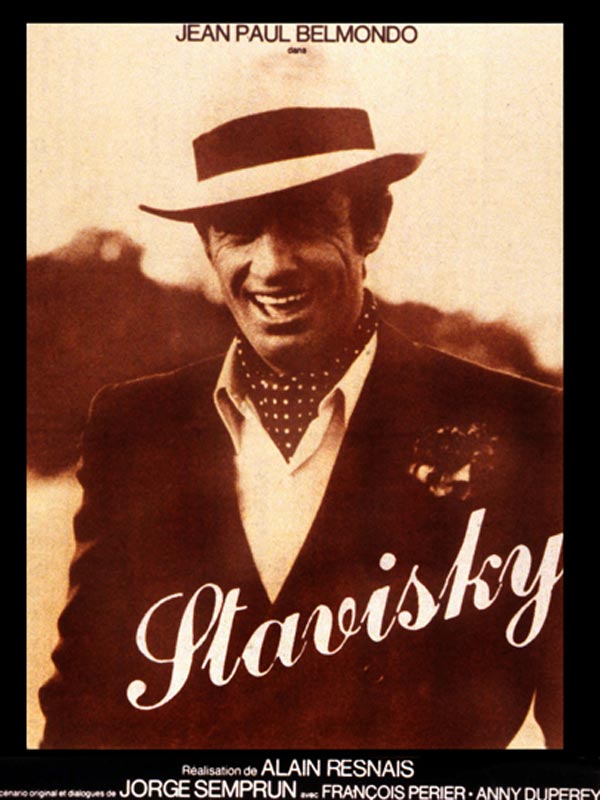

« L’affaire Stavisky » défraya l’histoire de la IIIème République. Cet escroc au bras long avait réussi à éviter les poursuites grâce à ses relations dans la politique et la justice. La faillite du crédit municipal de Bayonne puis sa mort, dans des conditions obscures, à Chamonix, le 8 janvier 1934, entraînent une série de révélations qui provoquent la chute du Gouvernement et suscitent une flambée d’antiparlementarisme. Le 6 février 1934, une foule de manifestants manque d’envahir le palais-Bourbon et de renverser le régime.

« L’affaire Stavisky » défraya l’histoire de la IIIème République. Cet escroc au bras long avait réussi à éviter les poursuites grâce à ses relations dans la politique et la justice. La faillite du crédit municipal de Bayonne puis sa mort, dans des conditions obscures, à Chamonix, le 8 janvier 1934, entraînent une série de révélations qui provoquent la chute du Gouvernement et suscitent une flambée d’antiparlementarisme. Le 6 février 1934, une foule de manifestants manque d’envahir le palais-Bourbon et de renverser le régime.

En 1974, « Bébel » vient de fêter ses quarante ans. Il atteindra le sommet de sa gloire quelques années plus tard avec L’As des as et les films de Lautner qui lui confèrent une gloire qu’aucun acteur français ne connaîtra plus après lui. « Belmondo » deviendra une marque sur laquelle repose, à elle seule, la publicité des films dont il tient désormais la tête d’affiche. Mais, en 1974, Belmondo est déjà un acteur célèbre. Il tourne depuis presque vingt ans, d’abord avec les réalisateurs de la Nouvelle Vague (Jean-Luc Godard, François Truffaut), puis pour des réalisateurs plus grand public (Henri Verneuil, Philippe de Broca, Gérard Oury). Stavisky est le premier film – et le dernier – qu’il joue avec Alain Resnais. L’écrivain célèbre Jorge Semprun est au scénario et aux dialogues. Il est projeté à Cannes en compétition officielle mais n’y rencontre aucun succès. Belmondo dira qu’il fut l’une de ses plus grandes déceptions qui le décida à opter définitivement pour le cinéma de divertissement.

Il faut bien reconnaître que ce Stavisky est une cote mal taillée qui a mal résisté à l’épreuve du temps. Le choix revendiqué de Resnais, qui lui a été beaucoup reproché, est d’avoir négligé le contexte historique pour se focaliser sur le bel escroc et sa folie des grandeurs. Le problème est que le scénario, du coup, perd vite tout intérêt, dont on aura compris, puisqu’on connaît déjà la fin de l’histoire, qu’il nous racontera une chute inexorable.

L’autre problème est Belmondo lui-même qui écrase le film de son omniprésence. Bebel a dans Stavisky exactement le même bagout, le même sourire inoxydable, la même énergie inépuisable, la même gouaille sympathique que dans tous ses autres films. Si Photoshop avait existé à l’époque, on aurait pu utiliser tels quels des plans de Stavisky pour L’Homme de Rio ou Les Tribulations d’un Chinois en Chine. Le ban et l’arrière ban du cinéma français de l’époque l’entourent : Anny Duperey en vamp glamourissime, Charles Boyer vieillissant en baron d’un autre âge, Michael Lonsdale en médecin complaisant, François Périer en bras droit, Claude Rich en policier retors et même Gérard Depardieu dans un petit rôle et Niels Arestrup, mince et méconnaissable, dans un plus petit rôle encore.

À l’histoire de Stavisky a été bizarrement greffée celle de Trotski qui, à la même époque, bénéficie brièvement de l’asile politique en France, à Cassis où il débarque d’abord, à Saint-Palais près de Royan, à Barbizon et enfin à Domène près de Grenoble. Il faut sans doute y voir l’obsession de Semprun pour le fondateur de la Quatrième internationale qu’il évoque dans plusieurs de ses romans. Mais, sans lien avec celle de Stavisky, on voit mal ce qu’elle lui apporte.

Edith Pretty (Carey Mulligan) est une jeune veuve qui élève seule son fils unique dans le vaste domaine que lui a légué son mari. Pour faire des fouilles sur son terrain, elle embauche Basil Brown (Ralph Fiennes), un vieil archéologue autodidacte qui y fait bientôt une découverte étonnante : un immense tumulus funéraire renfermant une tombe saxonne et son trésor. La découverte suscite l’intérêt immédiat des experts du British Museum qui entendent se l’approprier.

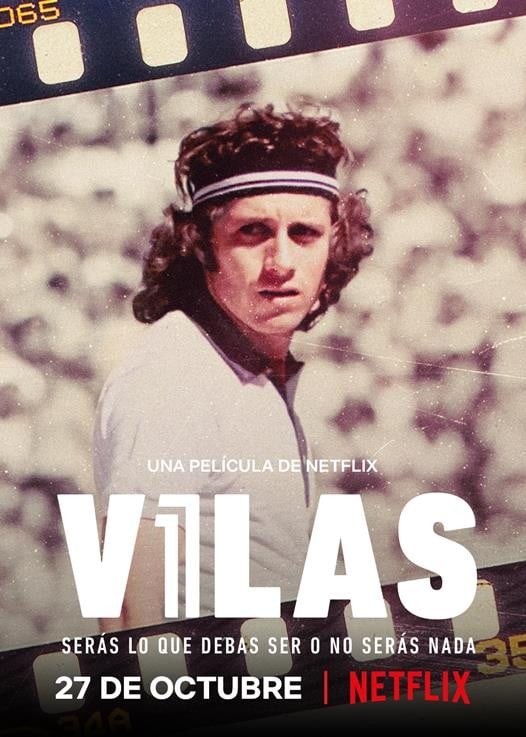

Edith Pretty (Carey Mulligan) est une jeune veuve qui élève seule son fils unique dans le vaste domaine que lui a légué son mari. Pour faire des fouilles sur son terrain, elle embauche Basil Brown (Ralph Fiennes), un vieil archéologue autodidacte qui y fait bientôt une découverte étonnante : un immense tumulus funéraire renfermant une tombe saxonne et son trésor. La découverte suscite l’intérêt immédiat des experts du British Museum qui entendent se l’approprier. Dans la seconde moitié des années soixante-dix, Guillermo Vilas comptait parmi les meilleurs du tennis mondial avec Jimmy Connors et Björn Borg. Vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem (Roland Garros et l’US Open en 1977, l’Open d’Australie en 1978 et en 1979), champion incontesté de la terre battue, il ne fut jamais consacré numéro un mondial par le classement de l’ATP. Quarante ans plus tard, un journaliste argentin décide de reprendre à zéro les calculs de l’ATP et de rendre à Vilas la reconnaissance dont il a été frustré.

Dans la seconde moitié des années soixante-dix, Guillermo Vilas comptait parmi les meilleurs du tennis mondial avec Jimmy Connors et Björn Borg. Vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem (Roland Garros et l’US Open en 1977, l’Open d’Australie en 1978 et en 1979), champion incontesté de la terre battue, il ne fut jamais consacré numéro un mondial par le classement de l’ATP. Quarante ans plus tard, un journaliste argentin décide de reprendre à zéro les calculs de l’ATP et de rendre à Vilas la reconnaissance dont il a été frustré. Le roi d’Angleterre Henry IV (Ben Mendelsohn) est mourant. Son fils aîné (Timothée Chalamet) n’a aucune aspiration à régner car il sait que le trône l’obligera à mener des guerres auxquelles il répugne et à être entouré de conseillers dont il ne peut se fier. Pourtant, quand la mort emporte enfin le vieux roi, Henry V assume bravement sa succession. Les humiliations répétées que le roi de France lui envoie le décident à lui déclarer la guerre et à franchir la Manche. Après le siège d’Harfleur, les deux armées se font face à Azincourt. Pour vaincre, Henry V peut compter sur son vieil ami, Sir John Falstaff (Joel Edgerton)

Le roi d’Angleterre Henry IV (Ben Mendelsohn) est mourant. Son fils aîné (Timothée Chalamet) n’a aucune aspiration à régner car il sait que le trône l’obligera à mener des guerres auxquelles il répugne et à être entouré de conseillers dont il ne peut se fier. Pourtant, quand la mort emporte enfin le vieux roi, Henry V assume bravement sa succession. Les humiliations répétées que le roi de France lui envoie le décident à lui déclarer la guerre et à franchir la Manche. Après le siège d’Harfleur, les deux armées se font face à Azincourt. Pour vaincre, Henry V peut compter sur son vieil ami, Sir John Falstaff (Joel Edgerton) Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux.

Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux. Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents.

Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents. Nour (Mehla Bedia) a une vingtaine de kilos en trop, un CDI dans une salle de fitness où elle assure l’accueil en en tenant la compta, une mère très collante et deux meilleurs-amis-pour-la-vie. Nour est une footballeuse talentueuse ; mais son surpoids la complexe. Avec Sissi (Valérie Lemercier), la coach farfelue de son club, elle veut s’initier à un sport plus féminin : la Pole dance.

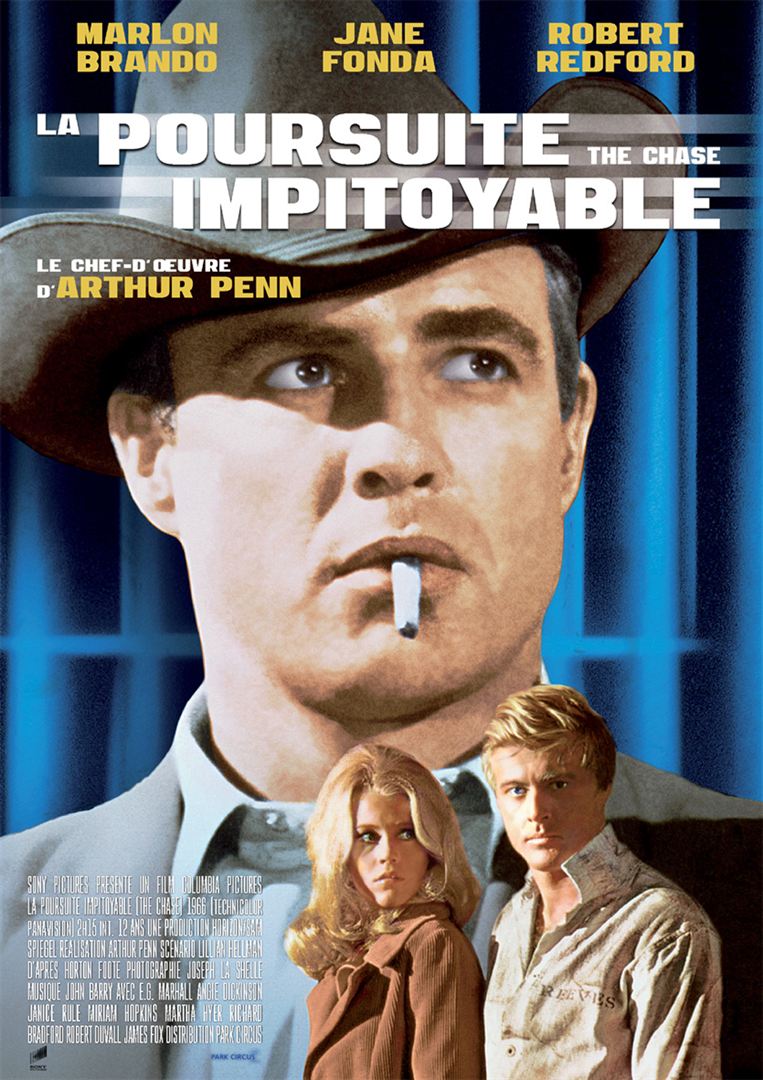

Nour (Mehla Bedia) a une vingtaine de kilos en trop, un CDI dans une salle de fitness où elle assure l’accueil en en tenant la compta, une mère très collante et deux meilleurs-amis-pour-la-vie. Nour est une footballeuse talentueuse ; mais son surpoids la complexe. Avec Sissi (Valérie Lemercier), la coach farfelue de son club, elle veut s’initier à un sport plus féminin : la Pole dance. La petite ville de Tarl au Texas apprend avec stupéfaction l’évasion de Bubber Reeves (Robert Redford) du pénitencier où il purge la peine qui lui a été infligée pour divers larcins commis dans sa jeunesse.

La petite ville de Tarl au Texas apprend avec stupéfaction l’évasion de Bubber Reeves (Robert Redford) du pénitencier où il purge la peine qui lui a été infligée pour divers larcins commis dans sa jeunesse. Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir…

Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir… Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak.

Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak.