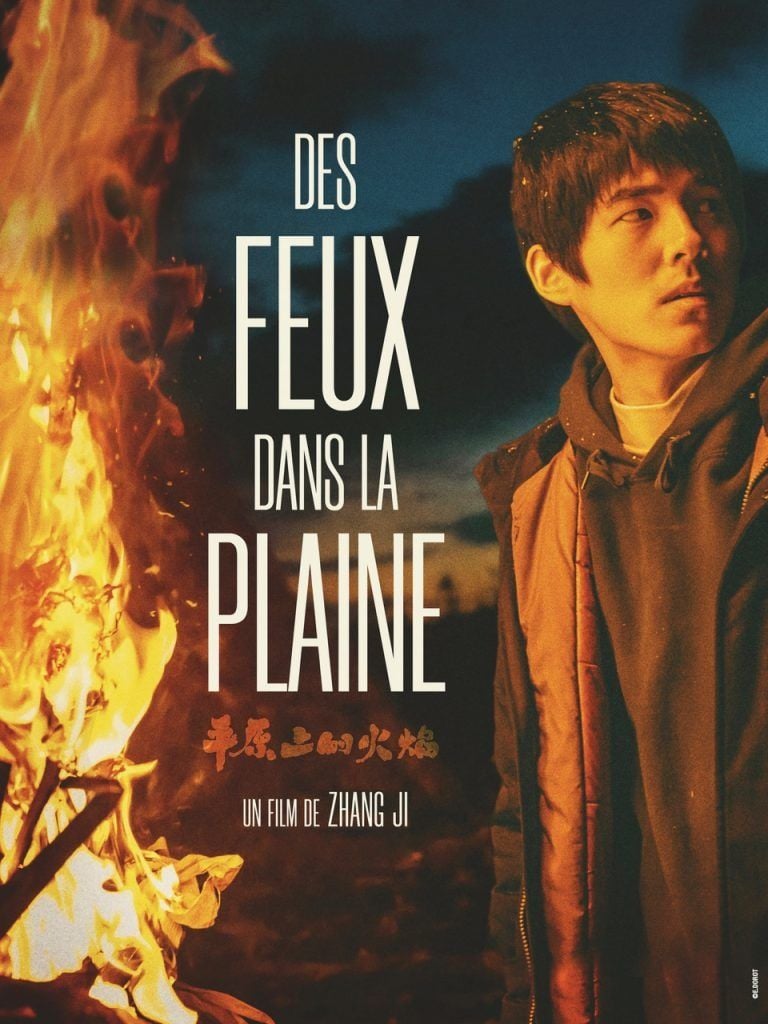

Dans une ville anomique du nord-est de la Chine, frappée par la crise industrielle, les chauffeurs de taxi sont en 1997 la cible d’un mystérieux tueur en série. Un policier, Jiang, espère piéger le meurtrier en se faisant passer pour un chauffeur de taxi. Une jeune fille, Li Fei, passionnée de dessin, rêve de quitter cette région déprimée pour le sud de la Chine. Son amoureux, Zhuang Shu, est en conflit avec son père qui s’enrichit sur le dos des ouvriers licenciés. Huit ans passent et le meurtrier court toujours.

Chef opérateur sur les films de Diao Yinan (Black Coal, Ours d’or à Berlin en 2014, Le Lac aux oies sauvages), Zhang Ji a adapté un roman de Shuang Xuetao, traduit en anglais mais inédit en France. Il fait partie d’un mouvement artistique, la « renaissance Dongbei » qui, dans la littérature, la musique et le cinéma, évoque le déclin industriel de la Mandchourie et le mal-être de ses habitants.

Des feux dans la plaine ressemble à ces petits polars poisseux qui nous venaient de Chine dans la seconde moitié des années 2010 : Un été à Changsha, Les Éternels, Une pluie sans fin… Il n’a plus le parfum de nouveauté dont ces films étaient entourés. Son scénario est particulièrement difficile à suivre. Cette opacité interroge le spectateur occidental qui se demande si elle est la conséquence d’une volonté revendiquée du réalisateur ou si c’est la façon « normale » de raconter une histoire dans le cinéma chinois.

Cette opacité donne peut-être du sel à ce polar. Mais elle en constitue aussi la principale limite. Elle exige du spectateur une attention bien mal récompensée. On sort de la salle perplexe, triste de n’avoir pas tout compris, anxieux de reconstituer tous les éléments d’un puzzle dont on a peut-être saisi l’image d’ensemble mais dont on peine à distinguer les détails. Si on était consciencieux, on irait voir une seconde fois Des feux dans la plaine ; mais on se dit que le film ne le mérite pas et on reste bien seul avec ses questions irrésolues.