En 1721, le régent Philippe d’Orléans propose un « échange de princesses » pour éviter qu’une nouvelle guerre n’éclate entre la France et l’Espagne. L’infante Anna Maria Victoria épousera à Paris le roi Louis XV. La propre fille du Régent épousera quant à elle à Madrid le prince des Asturies.

En 1721, le régent Philippe d’Orléans propose un « échange de princesses » pour éviter qu’une nouvelle guerre n’éclate entre la France et l’Espagne. L’infante Anna Maria Victoria épousera à Paris le roi Louis XV. La propre fille du Régent épousera quant à elle à Madrid le prince des Asturies.

Chantal Thomas est une historienne spécialiste du XVIIIème siècle – à ne pas confondre, comme le fait Allociné, avec un humour d’autant plus hilarant que le stagiaire de troisième en est probablement responsable, avec Chantal Thomass. Ses Adieux à la Reine portés à l’écran par Benoît Jacquot racontait la vie de Marie-Antoinette à Versailles entre juillet et octobre 1789. Son Échange des princesses se déroule soixante ans plus tôt mais met en scène des protagonistes identiques dans des situations analogues. Il s’agit une fois encore de décrire la Cour, son protocole écrasant, son faste, ses intrigues et ses petitesses.

Romancier à succès qu’on sent titillé par le cinéma (il a réalisé en 2010 la plate adaptation de son roman Une exécution ordinaire), Marc Dugain porte à l’écran sans génie cet essai de Chantal Thomas. Benoît Jacquot était un grand réalisateur qui réussissait à glisser un peu de fièvre dans la narration des débuts de la Révolution française et à nous faire partager l’angoisse de la Cour. Marc Dugain n’a pas son talent qui ne parvient jamais à nous impliquer dans une histoire dont on reste définitivement étrangers.

Pourtant, cet « échange de princesses » était riche de potentiel dramatique. Le plus grand, bien sûr, était de mettre en scène des enfants. L’infante espagnole a quatre ans à peine quand elle se fiance au roi Louis XV – qui en avait onze seulement. L’historienne et le réalisateur prennent quelques libertés avec l’histoire et vieillissent leurs protagonistes. Loin d’être un bébé pleurnicheur, la jeune Anna Maria est une toute petite jeune fille qui prend son rôle très au sérieux. Louis XV est un jeune adolescent, écrasé par son rôle – quatrième dans l’ordre de succession, il doit aux décès successifs de son grand-père, de son père et de son frère aîné de succéder à son arrière-grand-père en 1715 à cinq ans seulement.

La situation en Espagne se présente différemment. Mademoiselle de Montpensier est une adolescente boudeuse qui refuse à son époux l’accès à son lit. Le jeune prince des Asturies est étouffé par la personnalité écrasante de son père. Philippe V et Louis Ier d’Espagne sont interprétés à la limite de la bouffonnerie par Lambert Wilson et Kacey Mottet Klein.

La personnalité la plus attachante de ce théâtre d’ombres est Madame de Ventadour, la gouvernante aussi discrète que fidèle qui éduqua Louis XV avant que celui-ci « passe aux hommes » le jour de ses sept ans, puis qui se vit confier la jeune reine. Son rôle est joué par Catherine Mouchet qui, depuis sa révélation dans Thérèse il y a plus de trente ans, apparaît souvent dans des seconds rôles (Marvin ou la belle éducation, Les Fantômes d’Ismaël, Fleur de Tonnerre) qu’elle interprète avec élégance et sensibilité.

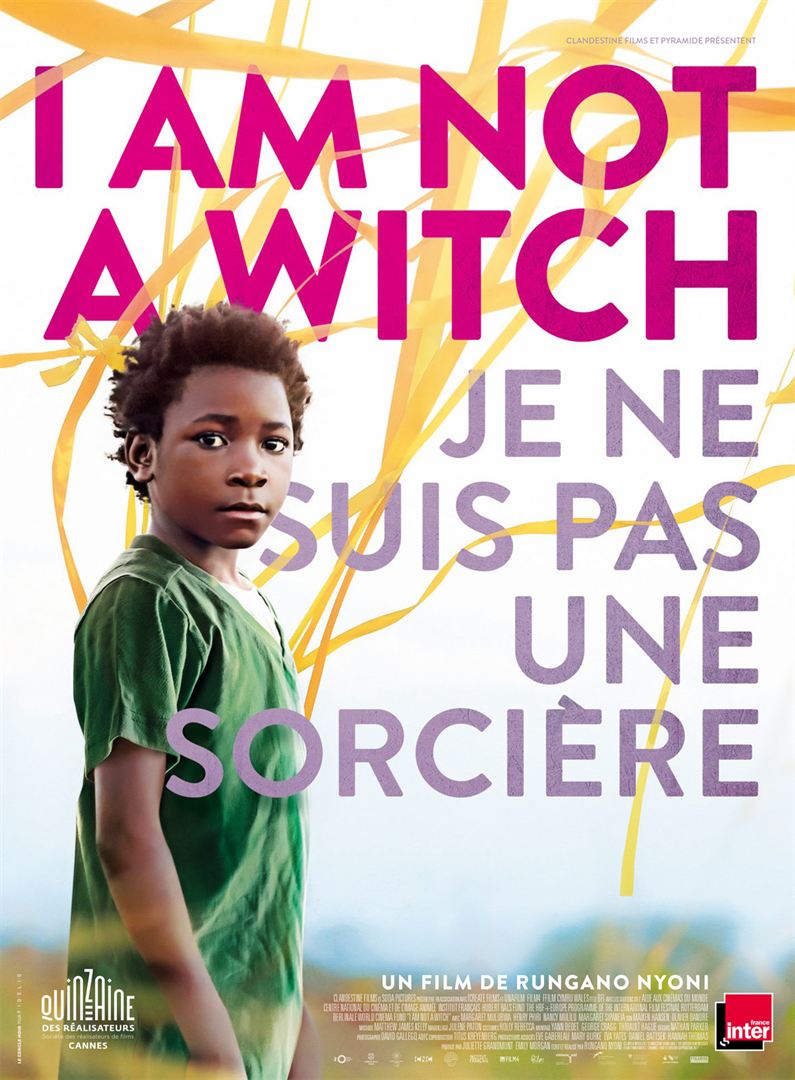

Parce qu’une villageoise a chu devant elle en revenant du puits, Shula, neuf ans, est accusée de sorcellerie. Elle est condamnée à rejoindre un groupe de sorcières. Les pouvoirs de divination qu’on lui prête la valorisent autant qu’ils la stigmatisent.

Parce qu’une villageoise a chu devant elle en revenant du puits, Shula, neuf ans, est accusée de sorcellerie. Elle est condamnée à rejoindre un groupe de sorcières. Les pouvoirs de divination qu’on lui prête la valorisent autant qu’ils la stigmatisent. En juillet 1973, à Rome, John Paul Getty III, le petit-fils du milliardaire américain, est kidnappé. Une rançon de dix-sept millions de dollars est exigée par les ravisseurs. Problème : son grand-père, célèbre pour son avarice, refuse de se payer. Sa mère parviendra-t-elle à faire céder l’inflexible vieillard ?

En juillet 1973, à Rome, John Paul Getty III, le petit-fils du milliardaire américain, est kidnappé. Une rançon de dix-sept millions de dollars est exigée par les ravisseurs. Problème : son grand-père, célèbre pour son avarice, refuse de se payer. Sa mère parviendra-t-elle à faire céder l’inflexible vieillard ? Moonee (Brooklynn Prince) a six ans à peine et de l’énergie à revendre. Elle passe ses journées à faire des bêtises avec ses jeunes amis. Elle vit dans une chambre d’un motel miteux avec sa très jeune mère qui ne la surveille guère. Halley (Bria Vinaite) a trop de mal à rassembler l’argent de la chambre pour s’occuper de sa fille qu’elle chérit. Seule figure paternelle : Bobby (Willem Dafoe), le manager du motel, veille sur elles.

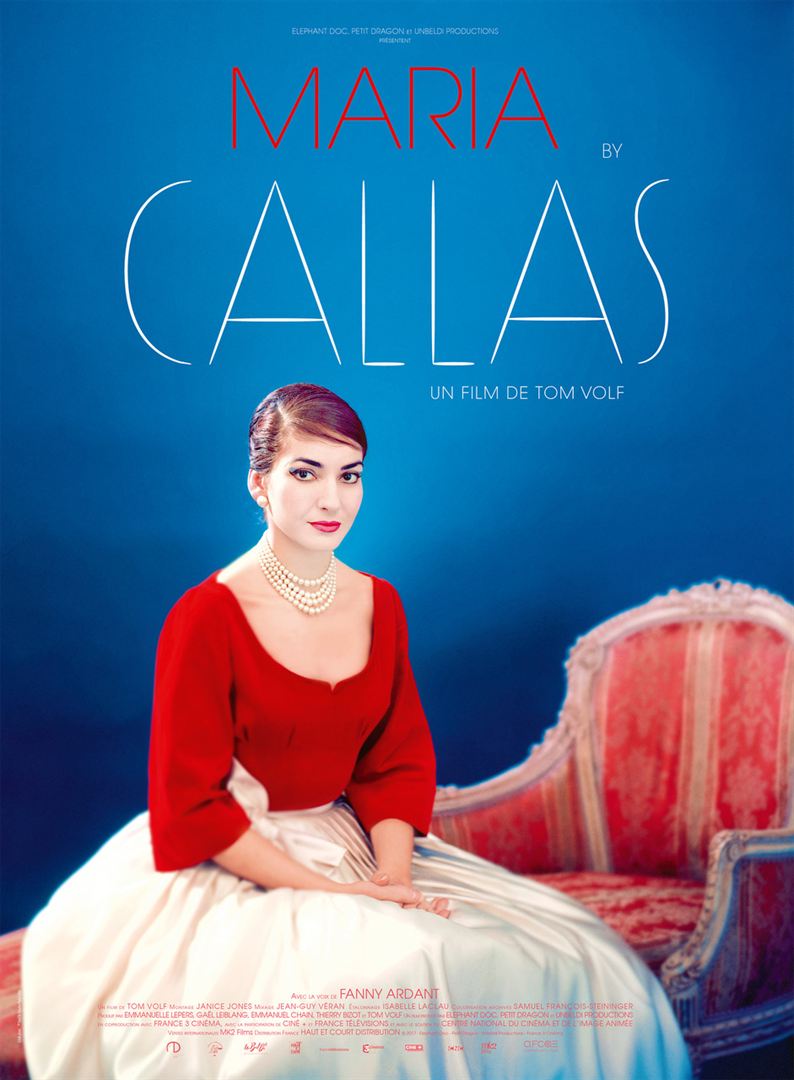

Moonee (Brooklynn Prince) a six ans à peine et de l’énergie à revendre. Elle passe ses journées à faire des bêtises avec ses jeunes amis. Elle vit dans une chambre d’un motel miteux avec sa très jeune mère qui ne la surveille guère. Halley (Bria Vinaite) a trop de mal à rassembler l’argent de la chambre pour s’occuper de sa fille qu’elle chérit. Seule figure paternelle : Bobby (Willem Dafoe), le manager du motel, veille sur elles. Maria Callas a marqué le siècle. Née en 1923 à New York, Mary Kaloyeropoulou retourne avec ses parents en Grèce où elle est formée à l’art lyrique. Son talent, son travail, ses qualités d’actrice – à une époque où les chanteurs d’opéra ne s’embarrassaient guère de jouer – lui valent une rapide célébrité. Elle inscrit son nom au répertoire des œuvres les plus difficiles et des scènes les plus prestigieuses (la Scala, l’Opéra Garnier, le Met’). Elle devient une diva, voire « la » diva, à une époque où le star system s’organise autour de quelques figures érigées au rang de mythes : Marylin, BB, Sophia Loren…

Maria Callas a marqué le siècle. Née en 1923 à New York, Mary Kaloyeropoulou retourne avec ses parents en Grèce où elle est formée à l’art lyrique. Son talent, son travail, ses qualités d’actrice – à une époque où les chanteurs d’opéra ne s’embarrassaient guère de jouer – lui valent une rapide célébrité. Elle inscrit son nom au répertoire des œuvres les plus difficiles et des scènes les plus prestigieuses (la Scala, l’Opéra Garnier, le Met’). Elle devient une diva, voire « la » diva, à une époque où le star system s’organise autour de quelques figures érigées au rang de mythes : Marylin, BB, Sophia Loren… En 1960, consul de France à Los Angeles, prix Goncourt 1956 grâce aux Racines du ciel, Romain Gary écrit son autobiographie. Ce sera La Promesse de l’aube. L’écrivain célèbre y parle de son enfance en Pologne, de son arrivée en France, de son engagement dans la France libre de De Gaulle, de ses débuts comme romancier. Mais il y parle surtout de sa mère Mina qui l’a élevé seul, qui l’a adulé et qui lui a transmis son ambition démesurée. « Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais. Chaque fois qu’une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. »

En 1960, consul de France à Los Angeles, prix Goncourt 1956 grâce aux Racines du ciel, Romain Gary écrit son autobiographie. Ce sera La Promesse de l’aube. L’écrivain célèbre y parle de son enfance en Pologne, de son arrivée en France, de son engagement dans la France libre de De Gaulle, de ses débuts comme romancier. Mais il y parle surtout de sa mère Mina qui l’a élevé seul, qui l’a adulé et qui lui a transmis son ambition démesurée. « Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais. Chaque fois qu’une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. » Ariane Chavasse (Audrey Hepburn plus juvénile que jamais) étudie le violoncelle au Conservatoire et partage un petit appartement sous les toits de Paris avec son père veuf. Claude Chavasse (Maurice Chevalier et son accent so frenchie) exerce la profession de détective privé. Il traque au Ritz Franck Flannagan un richissime américain (Gary Cooper et ses cheveux blancs si séduisants) qui y collectionne les conquêtes. Un mari trompé, renseigné par Chavasse, veut se venger de Flannagan ; mais Ariane décide de s’interposer.

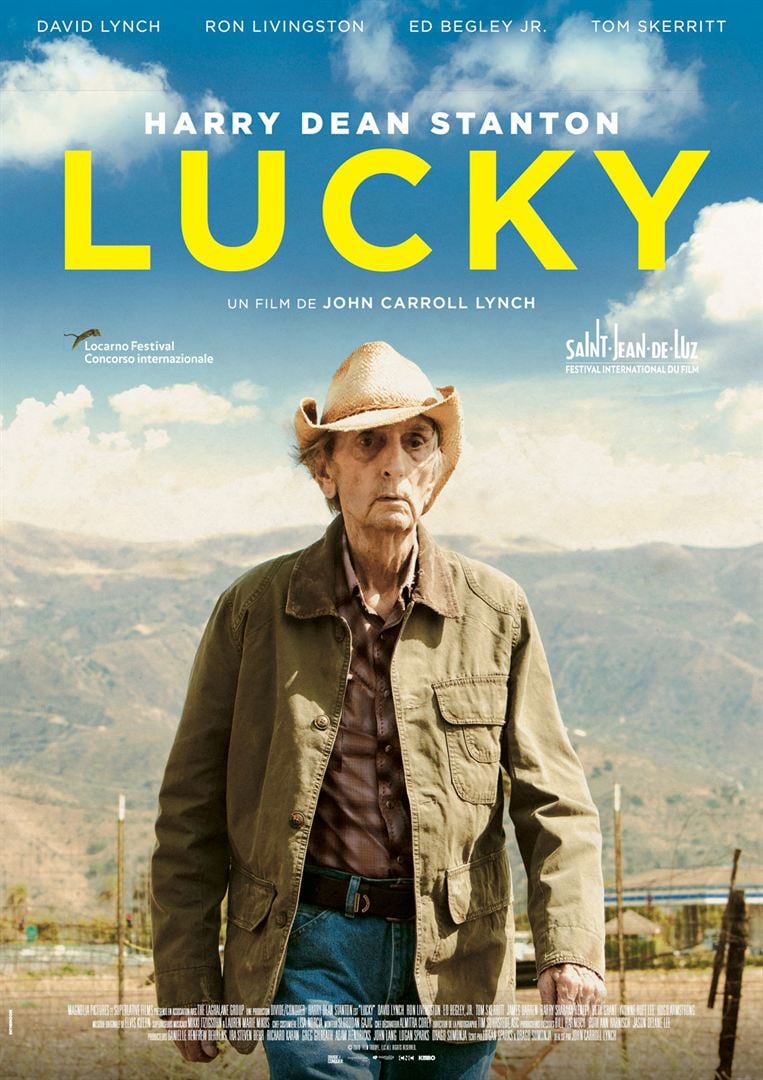

Ariane Chavasse (Audrey Hepburn plus juvénile que jamais) étudie le violoncelle au Conservatoire et partage un petit appartement sous les toits de Paris avec son père veuf. Claude Chavasse (Maurice Chevalier et son accent so frenchie) exerce la profession de détective privé. Il traque au Ritz Franck Flannagan un richissime américain (Gary Cooper et ses cheveux blancs si séduisants) qui y collectionne les conquêtes. Un mari trompé, renseigné par Chavasse, veut se venger de Flannagan ; mais Ariane décide de s’interposer. Lucky a quatre vingt dix ans passés. Sa vie solitaire suit chaque jour le même cours paisible : la radio au réveil, quelques mouvements de gymnastique, un verre de lait, une promenade jusqu’au drugstore où l’attendent son café et ses mots croisés, les jeux télévisés puis, au crépuscule, un Bloody Mary au bar du coin en compagnie de quelques vieux amis.

Lucky a quatre vingt dix ans passés. Sa vie solitaire suit chaque jour le même cours paisible : la radio au réveil, quelques mouvements de gymnastique, un verre de lait, une promenade jusqu’au drugstore où l’attendent son café et ses mots croisés, les jeux télévisés puis, au crépuscule, un Bloody Mary au bar du coin en compagnie de quelques vieux amis. Un couple. Un foyer. Il meurt dans un accident de voiture. Elle le pleure. Mais il est toujours là. Il est devenu un fantôme. Sous un drap blanc. Sa présence défie le temps.

Un couple. Un foyer. Il meurt dans un accident de voiture. Elle le pleure. Mais il est toujours là. Il est devenu un fantôme. Sous un drap blanc. Sa présence défie le temps. À Pékin, au cœur de la Cité interdite, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, un peintre jésuite peint le portrait d’une princesse mandchoue à la cour de l’empereur de Chine.

À Pékin, au cœur de la Cité interdite, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, un peintre jésuite peint le portrait d’une princesse mandchoue à la cour de l’empereur de Chine.