1962. Grâce à la maîtrise de l’atome, le Troisième Reich a rayé de la carte Washington Dc et gagné la Seconde guerre mondiale. Les Etats-Unis, dûment aryanisés, sont désormais divisés en trois territoires. L’Allemagne occupe l’Est ; le Japon dirige l’Ouest ; une zone tampon sépare les deux protectorats. Tandis qu’Adolf Hitler se meurt, laissant augurer une succession délicate, les relations entre le Reich et l’Empire nippon se tendent au point de faire redouter un troisième conflit mondial.

1962. Grâce à la maîtrise de l’atome, le Troisième Reich a rayé de la carte Washington Dc et gagné la Seconde guerre mondiale. Les Etats-Unis, dûment aryanisés, sont désormais divisés en trois territoires. L’Allemagne occupe l’Est ; le Japon dirige l’Ouest ; une zone tampon sépare les deux protectorats. Tandis qu’Adolf Hitler se meurt, laissant augurer une succession délicate, les relations entre le Reich et l’Empire nippon se tendent au point de faire redouter un troisième conflit mondial.

À San Francisco, Juliana Crain (Alexa Davalos) rejoint la Résistance et réussit à infiltrer les cercles de pouvoir japonais. À New York, Joe Smith (Rufus Sewell), un ancien officier américain, gravit un à un les échelons de la SS, quitte à mettre en péril sa famille. Le destin de ces personnages va se croiser autour de mystérieux films qui circulent sous le manteau et qui révèlent l’impensable : l’Allemagne n’aurait pas gagné la guerre.

Le Maître du haut château est une série à grands moyens, produite par Ridley Scott, dont Amazon a abondamment fait la publicité pour renforcer l’attractivité de sa plateforme Prime Video. Elle a été diffusée en quatre saisons de dix épisodes chacune en 2015, 2016, 2018 et 2019.

La série est basée sur le livre de Philip K. Dick. Elle part du même point de départ : que se serait-il passé si Hitler avait gagné la guerre ? L’uchronie est folle. Elle est géniale. D’autres que Dick s’en sont saisis après lui : Robert Harris et son polar Fatherland par exemple.

Quand un livre est porté à l’écran , on le considère très souvent meilleur que son adaptation. Parce que ses lecteurs s’en étaient fait une image différente que celle que leur offre a posteriori son passage à l’écran. Parce que le livre contient des détails que le film, plus bref, ne restitue pas dans toute leur complexité.

Tel n’est pas le cas selon moi du Maître du haut château. J’ai conscience en l’affirmant d’émettre une opinion qui ne sera pas partagée par tous. Car Philip K. Dick est unanimement tenu comme l’un des plus grands auteurs de SF et que son livre est culte. Pourtant je dois avouer avoir préféré de beaucoup la série au livre.

Pourquoi ?

Parce que le livre, beaucoup trop court, se contente de lancer une idée, certes géniale (ce fameux « et si…. ? ») sans en tirer toutes les conséquences. D’ailleurs Philip K. Dick n’a pas réussi à y mettre un point final, s’essayant à plusieurs reprises sans jamais y parvenir à en écrire la suite. Son action se déroule presqu’exclusivement à San Francisco. L’admiration que voue Dick aux philosophies orientales y transpire : il y est question, dans de longs passages ésotériques peut-être écrits sous influence, du Yi King.

La série reprend ces éléments et les enrichit. On retrouve certes, comme dans le livre, les personnages de Juliana Crain, de Robert Childan, cet esthète qui tient une boutique d’antiquités américaines et qui rêverait d’être intégré à la haute société japonaise qu’il révère, de Frank Frink, un manœuvre qui s’associera à Childan pour fabriquer des faux bijoux….

Mais la série crée de toutes pièces les personnages de John Smith, de sa femme et de ses enfants et de l’inspecteur Kido, le chef de la Kempetaï japonaise dans les États du Pacifique. Il invente une Résistance qui n’existait pas dans le livre. Et – idée de génie – il remplace le livre du maître du haut château par une série de films que cet ancien projectionniste rassemble patiemment et diffuse clandestinement pour instiller l’esprit de révolte.

L’uchronie autour de laquelle la série comme le film sont construits est en elle-même très riche. On y voit une Californie sous occupation japonaise, un New York où la SS occupe un immense building sur l’East River et où les autorités du Reich vont dynamiter la Statue de la Liberté. On y voit aussi Berlin devenue la capitale du monde, métamorphosée par les travaux grandioses de Speer.

À cette uchronie, déjà très excitante, s’ajoute un second thème, typiquement dickien : l’existence d’univers parallèles. Les films que diffuse la Résistance en sont un indice : à côté de ce monde, qui a vu la victoire de l’Axe, existent d’autres mondes où l’Axe a été vaincu. Certains personnages ont la capacité de voyager d’un monde à l’autre. C’est le cas de Tagomi, un haut responsable japonais.

Cette voie est à peine esquissée dans le livre. La série, au contraire, en fait progressivement son sujet principal. La narration en est enrichie, qui multiplie les allers-retours entre les deux univers. Mais les personnages le sont tout autant, qui sont confrontés à des questions métaphysiques : sont-ils le résultat de leurs choix ? ou celui de leur destin ? À cette aune, le personnage le plus intéressant de la série est l’Obergruppenführer Smith, impeccablement interprété par Rufus Sewell qui donne à ce rôle de méchant qui aurait pu aisément verser dans la caricature une épaisseur troublante. Beaucoup moins ambigüe s’avère en revanche l’héroïne Juliana Crain dont la seule qualité semble être de survivre miraculeusement à toutes les péripéties dans lesquelles elle est impliquée.

La série a une dernière qualité. Elle se termine – même si son quarantième épisode n’est pas le meilleur. On a tellement vu de séries dont l’épilogue nous frustre d’un dénouement, pour laisser ouverte la possibilité d’une saison supplémentaire, qu’on apprécie pour une fois qu’une histoire ait un point final.

La bande-annonce

Séduite par sa fragilité et par sa douceur, Agnès Varda, la soixantaine, a consacré un documentaire à Jane Birkin, sa cadette. Dans la foulée elle a tourné la fiction dont l’actrice avait rédigé l’ébauche du scénario, Kung-fu Master. Les deux films sortaient en même temps, à une semaine d’intervalle à la fin de l’hiver 1988.

Séduite par sa fragilité et par sa douceur, Agnès Varda, la soixantaine, a consacré un documentaire à Jane Birkin, sa cadette. Dans la foulée elle a tourné la fiction dont l’actrice avait rédigé l’ébauche du scénario, Kung-fu Master. Les deux films sortaient en même temps, à une semaine d’intervalle à la fin de l’hiver 1988.

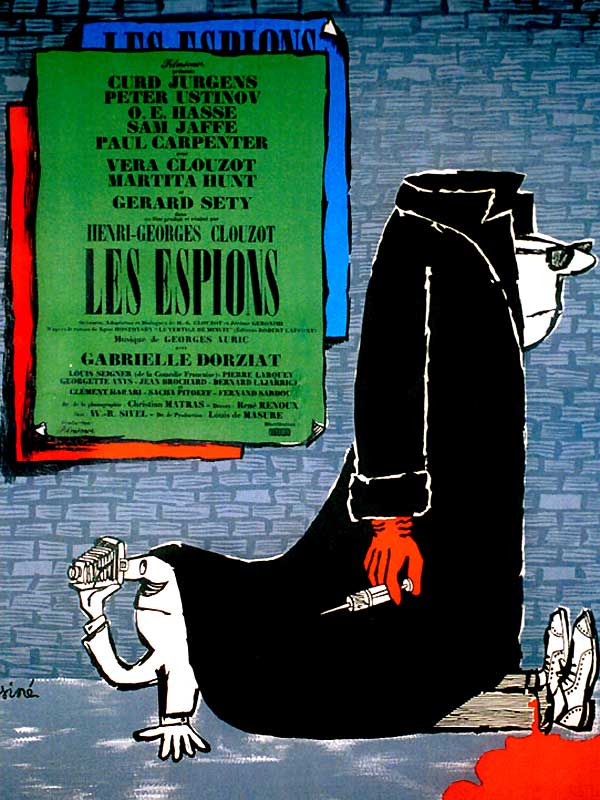

Le docteur Malic (Gérard Séty) dirige une clinique psychiatrique menacée par la faillite à Maisons-Laffitte. Un homme mystérieux, qui se prétend colonel de l’armée américaine, lui demande, en échange d’une somme coquette, d’y accueillir pendant quelques jours un patient. L’arrivée d’Alex (Curd Jürgens), dont on apprend qu’il s’agit peut-être d’un atomiste est-allemand passé à l’Ouest, hystérise les services secrets du monde entier qui dépêchent leurs espions dans la clinique du docteur Malic, vite dépassé par les événements.

Le docteur Malic (Gérard Séty) dirige une clinique psychiatrique menacée par la faillite à Maisons-Laffitte. Un homme mystérieux, qui se prétend colonel de l’armée américaine, lui demande, en échange d’une somme coquette, d’y accueillir pendant quelques jours un patient. L’arrivée d’Alex (Curd Jürgens), dont on apprend qu’il s’agit peut-être d’un atomiste est-allemand passé à l’Ouest, hystérise les services secrets du monde entier qui dépêchent leurs espions dans la clinique du docteur Malic, vite dépassé par les événements. Sasha, sept ans, est une petite fille née dans un corps de garçon. Ses parents l’ont vite compris. Ils vont se battre pour que la société accepte Sasha et sa différence.

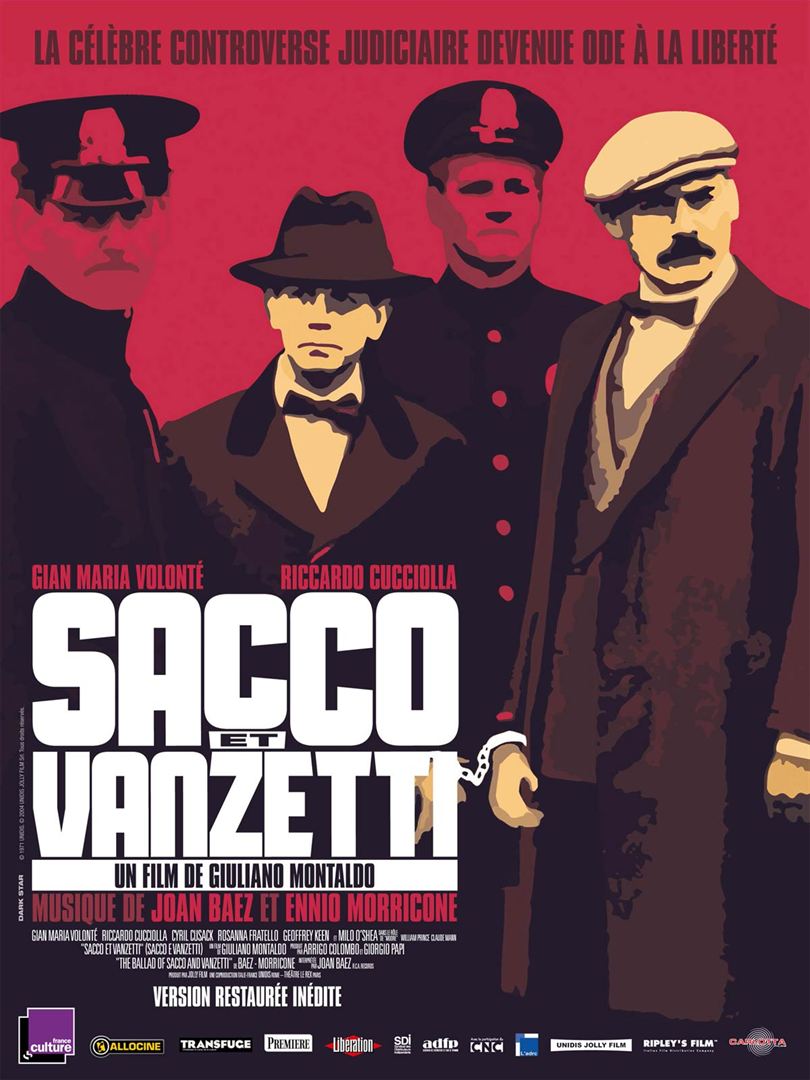

Sasha, sept ans, est une petite fille née dans un corps de garçon. Ses parents l’ont vite compris. Ils vont se battre pour que la société accepte Sasha et sa différence. Accusés d’un braquage à main armée et d’un double homicide, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti ont été condamnés à mort et exécutés en 1927 aux Etats-Unis. Leur procès et leur exécution avaient suscité une immense mobilisation mondiale.

Accusés d’un braquage à main armée et d’un double homicide, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti ont été condamnés à mort et exécutés en 1927 aux Etats-Unis. Leur procès et leur exécution avaient suscité une immense mobilisation mondiale. Toute sa vie durant, la jeune Laëtitia Perrais a été victime de la violence des hommes. Son père formait avec sa mère une famille dysfonctionnelle. Condamné à cinq ans de prison pour viol aggravé sur sa compagne, il ne sut jamais prendre soin de Laëtitia et de sa sœur Jessica. Les deux jumelles, confiées à l’Aide sociale à l’enfance, furent prises en charge par une famille d’adoption. Gilles Patron, leur tuteur, fut reconnu coupable d’agressions sexuelles sur Jessica. Mais avant sa condamnation en 2014, Laëtitia fut victime d’un meurtre horrible qui scandalisa la France. Le 18 janvier 2011, âgée de dix-huit ans seulement, alors que la vie semblait enfin lui sourire, elle avait croisé un monstre : Tony Meilhon.

Toute sa vie durant, la jeune Laëtitia Perrais a été victime de la violence des hommes. Son père formait avec sa mère une famille dysfonctionnelle. Condamné à cinq ans de prison pour viol aggravé sur sa compagne, il ne sut jamais prendre soin de Laëtitia et de sa sœur Jessica. Les deux jumelles, confiées à l’Aide sociale à l’enfance, furent prises en charge par une famille d’adoption. Gilles Patron, leur tuteur, fut reconnu coupable d’agressions sexuelles sur Jessica. Mais avant sa condamnation en 2014, Laëtitia fut victime d’un meurtre horrible qui scandalisa la France. Le 18 janvier 2011, âgée de dix-huit ans seulement, alors que la vie semblait enfin lui sourire, elle avait croisé un monstre : Tony Meilhon. C’est le dernier jour des vacances pour Vika. la fillette a passé tout l’été au bord de la mer avec son grand-père, un modeste pêcheur. Son père vient la chercher ce soir pour la ramener à la ville. La fillette profite de ses derniers moments de liberté pour marcher sur la grève et pour se baigner. Elle croise Romas, un garçonnet de son âge, et l’entraîne au pied du Doigt du diable, une falaise basaltique qui renvoie un angoissant écho.

C’est le dernier jour des vacances pour Vika. la fillette a passé tout l’été au bord de la mer avec son grand-père, un modeste pêcheur. Son père vient la chercher ce soir pour la ramener à la ville. La fillette profite de ses derniers moments de liberté pour marcher sur la grève et pour se baigner. Elle croise Romas, un garçonnet de son âge, et l’entraîne au pied du Doigt du diable, une falaise basaltique qui renvoie un angoissant écho. À la mort de sa mère, la jeune Beth, neuf ans à peine, est placée dans un orphelinat. C’est là qu’elle apprendra à jouer aux échecs avec un vieux concierge taiseux. C’est là aussi qu’elle développera une accoutumance aux médicaments dont elle ne se sevrera jamais.

À la mort de sa mère, la jeune Beth, neuf ans à peine, est placée dans un orphelinat. C’est là qu’elle apprendra à jouer aux échecs avec un vieux concierge taiseux. C’est là aussi qu’elle développera une accoutumance aux médicaments dont elle ne se sevrera jamais. 1962. Grâce à la maîtrise de l’atome, le Troisième Reich a rayé de la carte Washington Dc et gagné la Seconde guerre mondiale. Les Etats-Unis, dûment aryanisés, sont désormais divisés en trois territoires. L’Allemagne occupe l’Est ; le Japon dirige l’Ouest ; une zone tampon sépare les deux protectorats. Tandis qu’Adolf Hitler se meurt, laissant augurer une succession délicate, les relations entre le Reich et l’Empire nippon se tendent au point de faire redouter un troisième conflit mondial.

1962. Grâce à la maîtrise de l’atome, le Troisième Reich a rayé de la carte Washington Dc et gagné la Seconde guerre mondiale. Les Etats-Unis, dûment aryanisés, sont désormais divisés en trois territoires. L’Allemagne occupe l’Est ; le Japon dirige l’Ouest ; une zone tampon sépare les deux protectorats. Tandis qu’Adolf Hitler se meurt, laissant augurer une succession délicate, les relations entre le Reich et l’Empire nippon se tendent au point de faire redouter un troisième conflit mondial. Samedi 14 mai 2011. New York. Hôtel Sofitel. Nafissatou Diallo, une femme de ménage d’origine guinéenne, pousse la porte de la suite présidentielle 2806. Elle en ressort neuf minutes plus tard et accusera son occupant, Dominique Strauss-Kahn, de l’y avoir violée. Le patron du FMI que les sondages en France désignent déjà comme le favori des prochaines élections présidentielles, est arrêté le soir même à JFK alors qu’il s’apprête à décoller vers la France.

Samedi 14 mai 2011. New York. Hôtel Sofitel. Nafissatou Diallo, une femme de ménage d’origine guinéenne, pousse la porte de la suite présidentielle 2806. Elle en ressort neuf minutes plus tard et accusera son occupant, Dominique Strauss-Kahn, de l’y avoir violée. Le patron du FMI que les sondages en France désignent déjà comme le favori des prochaines élections présidentielles, est arrêté le soir même à JFK alors qu’il s’apprête à décoller vers la France. Bertrand Beauvois (Fabrice Luchini) est un ténor du barreau parisien appelé à Monaco pour y défendre Edith Lassalle (Stéphane Audran) accusée aux assises de l’assassinat de son jeune amant russe. Menacé par la mafia, Me Beauvois est escorté d’un garde du corps, Christophe Abadi (Roschdy Zem), qui ne le quitte pas d’une semelle. Durant son séjour sur le Rocher, l’avocat parisien croise Audrey Varella (Louise Bourgoin), une jeune Monégasque qui présente la météo sur la chaîne locale. La jeune femme, incroyablement sensuelle, réveille la libido assoupie du vieil avocat.

Bertrand Beauvois (Fabrice Luchini) est un ténor du barreau parisien appelé à Monaco pour y défendre Edith Lassalle (Stéphane Audran) accusée aux assises de l’assassinat de son jeune amant russe. Menacé par la mafia, Me Beauvois est escorté d’un garde du corps, Christophe Abadi (Roschdy Zem), qui ne le quitte pas d’une semelle. Durant son séjour sur le Rocher, l’avocat parisien croise Audrey Varella (Louise Bourgoin), une jeune Monégasque qui présente la météo sur la chaîne locale. La jeune femme, incroyablement sensuelle, réveille la libido assoupie du vieil avocat.