Guy Jamet (Alex Lutz) est une ancienne star de la chanson. Il a connu son heure de gloire dans les années 60 et 70. Il a beaucoup vieilli mais n’a jamais quitté la scène. Installé désormais en Provence avec sa femme (Pascale Arbillot) et ses chevaux, il continue les tournées et est toujours ovationné par un public vieillissant mais fidèle.

Guy Jamet (Alex Lutz) est une ancienne star de la chanson. Il a connu son heure de gloire dans les années 60 et 70. Il a beaucoup vieilli mais n’a jamais quitté la scène. Installé désormais en Provence avec sa femme (Pascale Arbillot) et ses chevaux, il continue les tournées et est toujours ovationné par un public vieillissant mais fidèle.

Gauthier (Tom Dingler), un jeune documentariste, obtient l’autorisation de le suivre au jour le jour. mais Gauthier cache un secret : sa mère (Brigitte Roüan) lui a révélé que Guy Jamet était son père.

Vous ne connaissez pas Guy Jamet ? Et pour cause : il n’a jamais existé. Ce croisement improbable de Claude François et de Guy Marchand est une pure invention de Alex Lutz qui écrit le scénario, signe la réalisation et interprète le rôle principal de Guy – un titre malin qui joue sur le ringard du prénom et la polysémie du mot (en anglais, a guy signifie un type, un mec).

En anglais encore, ce genre de faux documentaire a un nom : mockumentary. Mais il n’y a pas l’ombre d’une moquerie dans le film faussement drôle d’Alex Lutz. Pourtant, ç’aurait été la solution la plus facile, la plus naturelle pour celui qui a longtemps joué dans les mini-sketchs Catherine et Liliane diffusés dans Le Petit Journal de Canal+. Façon Podium, il aurait pu se moquer de ce crooner ringard, de ses chansons kitsch, de son public passé d’âge, de sa lente décrépitude physique, de son incapacité à regarder en face une célébrité disparue et d’accepter le retour à l’anonymat. Il n’en fait rien.

Étonnamment, Alex Lutz tire Guy vers le mélo. Il décrit sans s’en moquer un homme de soixante-quatorze ans, diminué par un AVC, lucide sur son déclin, dont l’humour aiguisé vise aussi bien les autres que lui-même. Un homme qui a refait sa vie avec une femme plus jeune aux lubies épuisantes mais à laquelle le lie une vraie tendresse. Un homme qui retrouve, le temps d’un trio avec Julien Clerc au piano, la mère de son fils. Un homme qui se désespère du fossé qui s’est creusé avec ce fils-là et qu’il ne parvient pas à combler malgré ses efforts.

Si Guy est une telle réussite, c’est grâce à l’interprétation d’Alex Lutz, L’acteur, âgé de quarante ans à peine, a vaillamment supporté quatre heures de maquillage quotidien pour interpréter un septuagénaire. Le résultat est bluffant : le grain de la peau tavelée, le cheveu argenté, l’élocution pâteuse, la gestuelle à la limite de la préciosité, tout sonne juste dès le premier plan filmé face caméra dans une pinède provençale à la table d’un restaurant. Dès cette première rencontre entre Gauthier et Guy, qui allume une cigarette en questionnant celui qui lui demande de le filmer, on se laisse embarquer dans cette histoire improbable mais ô combien attachante.

Enfant adopté d’un couple dont l’épouse est récemment décédée et dont le fils aîné vient de sortir de prison, le jeune Eli passe moins de temps à l’école qu’à traîner dans les immeubles désaffectés de la banlieue de Détroit. C’est là qu’il découvre une arme mystérieuse que lui seul peut activer et qui lui confère une puissance hors du commun.

Enfant adopté d’un couple dont l’épouse est récemment décédée et dont le fils aîné vient de sortir de prison, le jeune Eli passe moins de temps à l’école qu’à traîner dans les immeubles désaffectés de la banlieue de Détroit. C’est là qu’il découvre une arme mystérieuse que lui seul peut activer et qui lui confère une puissance hors du commun. James Silva (Mark Wahlberg) est un agent spécial de la CIA. Il appartient au groupe ultra-secret Overwatch qui accomplit des opérations homicides pour le compte de l’agence américaine. C’est avec son équipe qu’il liquide une cellule d’espions russes infiltrés aux États-Unis avant de recevoir une nouvelle affectation en Asie.

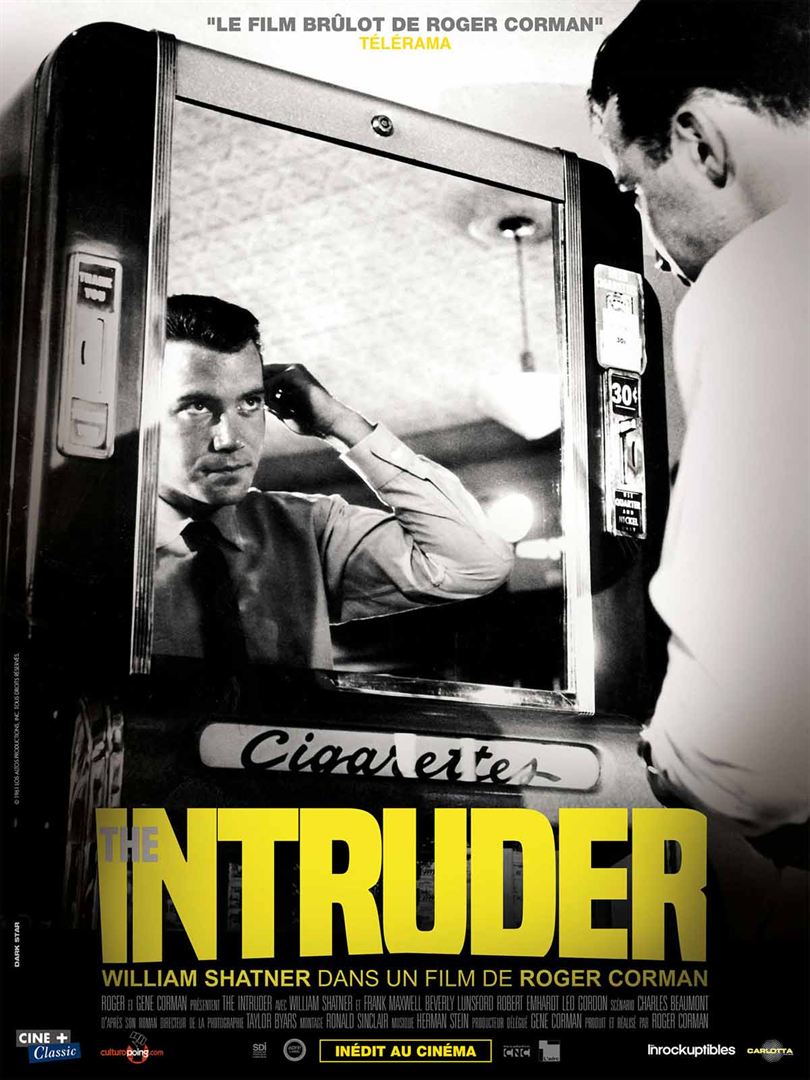

James Silva (Mark Wahlberg) est un agent spécial de la CIA. Il appartient au groupe ultra-secret Overwatch qui accomplit des opérations homicides pour le compte de l’agence américaine. C’est avec son équipe qu’il liquide une cellule d’espions russes infiltrés aux États-Unis avant de recevoir une nouvelle affectation en Asie. Nous sommes en 1961 au lendemain des lois de déségrégation qui notamment font obligation aux établissement scolaires, jusqu’alors réservés aux seuls Blancs, d’accueillir des élèves noirs. Un bus interurbain entre dans la petite ville de Caxton au Missouri. Un homme, jeune, séduisant, élégant, en descend. Il s’appelle Adam Cramer (William Shatner, le futur capitaine Kirk de Star Trek). Il prend une chambre dans un hôtel.

Nous sommes en 1961 au lendemain des lois de déségrégation qui notamment font obligation aux établissement scolaires, jusqu’alors réservés aux seuls Blancs, d’accueillir des élèves noirs. Un bus interurbain entre dans la petite ville de Caxton au Missouri. Un homme, jeune, séduisant, élégant, en descend. Il s’appelle Adam Cramer (William Shatner, le futur capitaine Kirk de Star Trek). Il prend une chambre dans un hôtel. Lana a seize ans et elle s’ennuie à Kiryat-Yam, une station balnéaire sans âme, à une encablure d’Haïfa, dans le bar glauque que sa mère Irena, immigrée russe de fraiche date, a racheté sur le front de mer. L’arrivée de Tamar, une lointaine cousine, âgée de six ans à peine, qu’elle a la charge de surveiller, concourt à l’accabler.

Lana a seize ans et elle s’ennuie à Kiryat-Yam, une station balnéaire sans âme, à une encablure d’Haïfa, dans le bar glauque que sa mère Irena, immigrée russe de fraiche date, a racheté sur le front de mer. L’arrivée de Tamar, une lointaine cousine, âgée de six ans à peine, qu’elle a la charge de surveiller, concourt à l’accabler. La petite Irma vit seule avec sa mère. L’adorable fillette a trouvé chez les enfants des voisins, en pâmoison devant sa grâce, une cour d’admirateurs conquis. Mais l’arrivée d’un nouveau petit voisin qui refuse de reconnaître sa beauté la plonge dans le désespoir.

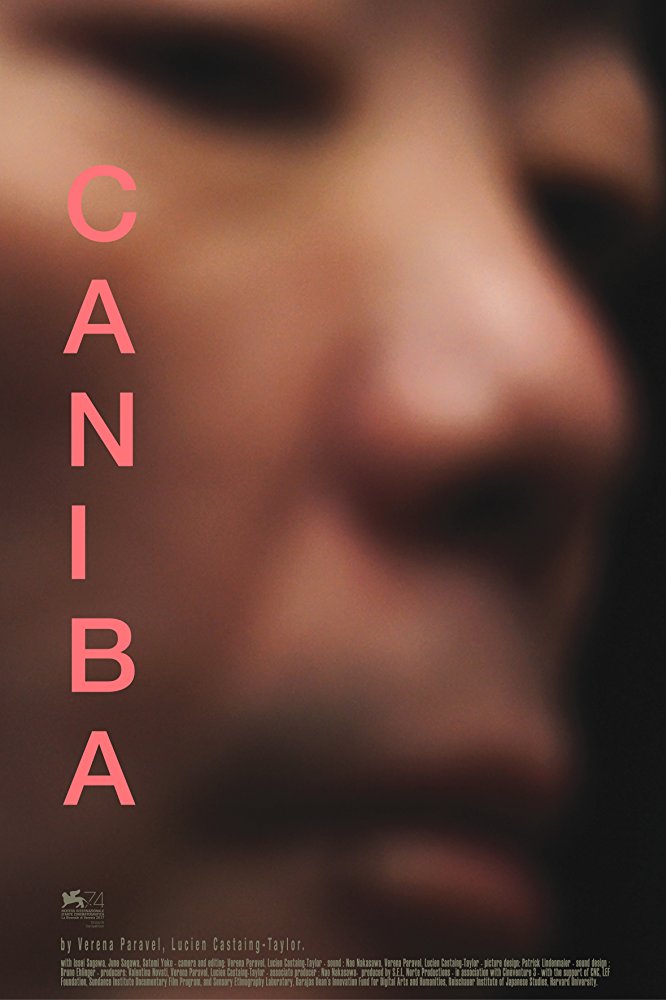

La petite Irma vit seule avec sa mère. L’adorable fillette a trouvé chez les enfants des voisins, en pâmoison devant sa grâce, une cour d’admirateurs conquis. Mais l’arrivée d’un nouveau petit voisin qui refuse de reconnaître sa beauté la plonge dans le désespoir. En juin 1981, Issei Sagawa attire dans sa chambre d’étudiant à Paris une camarade néerlandaise, la tue d’un coup de fusil à bout portant puis découpe et cuisine sa chair morte. Trois jours plus tard, il sera arrêté après avoir maladroitement tenté de se débarrasser de ses restes humains dans deux lourdes valises au bois de Boulogne.

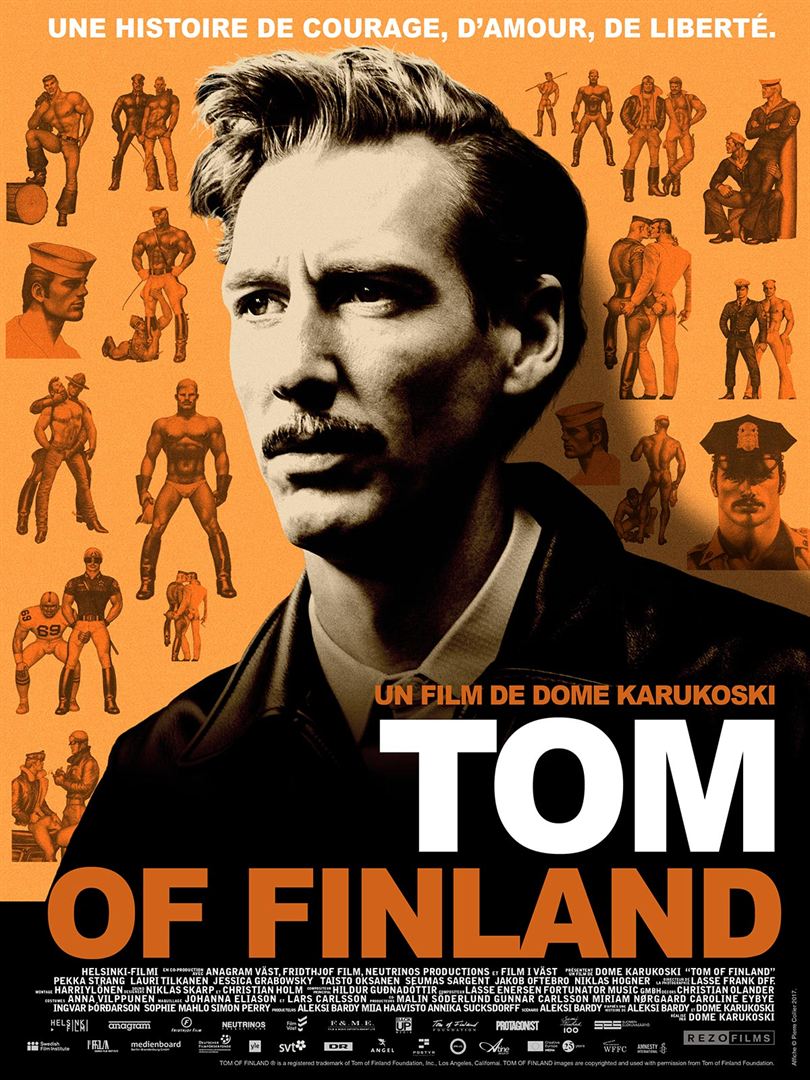

En juin 1981, Issei Sagawa attire dans sa chambre d’étudiant à Paris une camarade néerlandaise, la tue d’un coup de fusil à bout portant puis découpe et cuisine sa chair morte. Trois jours plus tard, il sera arrêté après avoir maladroitement tenté de se débarrasser de ses restes humains dans deux lourdes valises au bois de Boulogne. Touko Laaksonen est devenu mondialement célèbre dans les années soixante-dix par ses dessins homo-érotiques. Il a inventé un univers fétichiste de chair et de cuir, hyper viril et hyper sexué, qui a durablement influencé l’iconographie gay. Tom of Finland raconte sa vie depuis la Seconde Guerre mondiale où il a combattu les Russes jusqu’à l’épidémie du Sida dans les années quatre-vingts.

Touko Laaksonen est devenu mondialement célèbre dans les années soixante-dix par ses dessins homo-érotiques. Il a inventé un univers fétichiste de chair et de cuir, hyper viril et hyper sexué, qui a durablement influencé l’iconographie gay. Tom of Finland raconte sa vie depuis la Seconde Guerre mondiale où il a combattu les Russes jusqu’à l’épidémie du Sida dans les années quatre-vingts. Une impératrice soi-disant vierge (Catherine Mouchet) et un docteur cardiaque (Antonio Fagundes) ont un fils, Fred (Rafael Lozano), qui, à la mort de son père, décide avec son héritage d’acheter un cirque à Beatriz (Bruna Linzmeyer), la femme qu’il aime. Charlotte (Marina Provenzzano), la fille de Fred et de Béatriz, mariée à un Français volage, Jean Paul (Vincent Cassel), a deux jumeaux, Oto (Juliano Cazzare) et Clara (Flora Diegues). Oto tombe sous le charme d’une actrice de cabaret héroïnomane, Lily Braun (Luzia Mariani) dont il a une fille trapéziste, Margarete (Mariana Ximenes) qui veut consacrer sa vie à Dieu. Mais Margarete, contrainte au mariage avec Ludwig (David Ogrodnik), tombe enceinte de deux jumelles après avoir été violée. Tandis que l’entreprise familiale tombe en faillite, Margarete décide de se venger.

Une impératrice soi-disant vierge (Catherine Mouchet) et un docteur cardiaque (Antonio Fagundes) ont un fils, Fred (Rafael Lozano), qui, à la mort de son père, décide avec son héritage d’acheter un cirque à Beatriz (Bruna Linzmeyer), la femme qu’il aime. Charlotte (Marina Provenzzano), la fille de Fred et de Béatriz, mariée à un Français volage, Jean Paul (Vincent Cassel), a deux jumeaux, Oto (Juliano Cazzare) et Clara (Flora Diegues). Oto tombe sous le charme d’une actrice de cabaret héroïnomane, Lily Braun (Luzia Mariani) dont il a une fille trapéziste, Margarete (Mariana Ximenes) qui veut consacrer sa vie à Dieu. Mais Margarete, contrainte au mariage avec Ludwig (David Ogrodnik), tombe enceinte de deux jumelles après avoir été violée. Tandis que l’entreprise familiale tombe en faillite, Margarete décide de se venger.