Leslie (Mahamadou Sangaré) et Renard (Martin Jauvat) ont grandi à l’ombre de la tour TDF de Romainville dans le 9-3. Le premier est missionné par un dealer de banlieue pour aller récupérer à Saint-Rémy-lès-Chevreuse un colis de beuh. Pour vingt euros, il convainc son ami de l’y accompagner. Sur place, ils font chou blanc mais découvrent, sur le chantier du Grand Paris Express, un curieux artefact. Persuadés d’avoir déniché une relique égyptienne voire un message extra-terrestre, les deux compères cherchent à en éclairer l’origine.

Leslie (Mahamadou Sangaré) et Renard (Martin Jauvat) ont grandi à l’ombre de la tour TDF de Romainville dans le 9-3. Le premier est missionné par un dealer de banlieue pour aller récupérer à Saint-Rémy-lès-Chevreuse un colis de beuh. Pour vingt euros, il convainc son ami de l’y accompagner. Sur place, ils font chou blanc mais découvrent, sur le chantier du Grand Paris Express, un curieux artefact. Persuadés d’avoir déniché une relique égyptienne voire un message extra-terrestre, les deux compères cherchent à en éclairer l’origine.

Grand Paris est un film qui hésite entre deux formats : il dure une heure douze à peine mais a été acheté par Arte sous la forme d’un court métrage de trente minutes intitulé Grand Paris Express. On peut se demander si le format court ne lui aurait pas mieux convenu ; car le long, malgré sa brièveté, tourne un peu en rond, comme ses deux héros dans leur déambulation zigzagante dans la grande couronne francilienne.

Tourné avec trois francs six sous par un jeune réalisateur recalé à la Femis, Grand Paris a été très mal diffusé. A sa sortie le 29 mars, une seule salle parisienne le programmait au fin fond du dix-neuvième arrondissement. Pourtant, le film a bénéficié d’un accueil critique enthousiaste. Télérama, Le Monde, Libération, Les Inrockuptibles ont chanté ses louanges avec un lyrisme suspect comme si ces titres cherchaient à se racheter de l’intellectualisme germanopratin qui leur est parfois reproché. On partagerait volontiers cette euphorie pour ce petit film sympathique aux deux héros amènes (Martin Jauvat est particulièrement irrésistible avec ses claquettes, son survêt rose et ses cheveux peroxydés), qui rompt avec les codes en usage des « films de banlieue ».

Mais le propos de Grand Paris reste trop ténu pour susciter l’enthousiasme. Et l’apparition à son mitan de William Lebligh en livreur souriant de burgers et autres substances illicites ne suffit pas à en relancer l’intérêt. Quant à l’épilogue du film, qui part dans un grand n’importe-quoi, on pourra selon son humeur le trouver complètement déjanté ou totalement raté.

Saules aveugles, femme endormie est un recueil, sorti d’abord en anglais en 2006 puis en japonais en 2009, de vingt-trois nouvelles que l’écrivain japonais Haruki Murakami avait initialement publiées dans diverses revues et magazines.

Saules aveugles, femme endormie est un recueil, sorti d’abord en anglais en 2006 puis en japonais en 2009, de vingt-trois nouvelles que l’écrivain japonais Haruki Murakami avait initialement publiées dans diverses revues et magazines. Eliú et Mono sont deux gamins des rues colombiens qui ont commis un crime de sang. Arrêtés, condamnés, ils purgent ensemble leur peine dans un curieux centre de rééducation où des détenus réhabilitent une propriété privée délabrée sous la garde d’hommes en armes et y participent, sous l’autorité d’un ancien alcoolique en rémission, à des ateliers de thérapie collective.

Eliú et Mono sont deux gamins des rues colombiens qui ont commis un crime de sang. Arrêtés, condamnés, ils purgent ensemble leur peine dans un curieux centre de rééducation où des détenus réhabilitent une propriété privée délabrée sous la garde d’hommes en armes et y participent, sous l’autorité d’un ancien alcoolique en rémission, à des ateliers de thérapie collective. Cinq enfants des rues de Medellin entreprennent un long voyage à travers la Colombie pour aller prendre possession de la terre qui vient d’être restituée à la grand-mère de l’un d’entre eux.

Cinq enfants des rues de Medellin entreprennent un long voyage à travers la Colombie pour aller prendre possession de la terre qui vient d’être restituée à la grand-mère de l’un d’entre eux. Plus de dix mille films muets furent tournés en Italie entre 1896 et 1930. Les négatifs, conservés à l’Institut cinématographique italien, furent emportés à Berlin en 1943 et détruits pendant la libération de l’Allemagne. C’est au prix d’un patient travail d’investigation, dans les cinémathèques du monde entier et dans les collections privées, que deux documentaristes français, Céline Gailleurd et Olivier Bohler – elle a consacré sa thèse aux survivances de la peinture du XIXe siècle dans le cinéma italien des années 1910 et vient de diriger en 2022 un ouvrage collectif sur le cinéma muet italien et il enseigne le cinéma à l’Université d’Aix-Marseille – ont rassemblé ce corpus unique.

Plus de dix mille films muets furent tournés en Italie entre 1896 et 1930. Les négatifs, conservés à l’Institut cinématographique italien, furent emportés à Berlin en 1943 et détruits pendant la libération de l’Allemagne. C’est au prix d’un patient travail d’investigation, dans les cinémathèques du monde entier et dans les collections privées, que deux documentaristes français, Céline Gailleurd et Olivier Bohler – elle a consacré sa thèse aux survivances de la peinture du XIXe siècle dans le cinéma italien des années 1910 et vient de diriger en 2022 un ouvrage collectif sur le cinéma muet italien et il enseigne le cinéma à l’Université d’Aix-Marseille – ont rassemblé ce corpus unique. Agent du NKVD, la police politique stalinienne, qui pratique couramment la torture sur les opposants du régime, le capitaine Volkonogov (Yuriy Borrsov déjà vu dans

Agent du NKVD, la police politique stalinienne, qui pratique couramment la torture sur les opposants du régime, le capitaine Volkonogov (Yuriy Borrsov déjà vu dans  Reyhaneh Jabbari, âgée de dix-neuf ans, a poignardé en 2007 Mortez Sarbandi qui s’apprêtait à la violer après l’avoir attirée dans un appartement sous le prétexte de lui demander d’en refaire la décoration intérieure. Immédiatement arrêtée par la police, contrainte sous la torture à de fausses confessions, elle est condamnée à mort deux ans plus tard. Elle sera finalement exécutée le 25 octobre 2014.

Reyhaneh Jabbari, âgée de dix-neuf ans, a poignardé en 2007 Mortez Sarbandi qui s’apprêtait à la violer après l’avoir attirée dans un appartement sous le prétexte de lui demander d’en refaire la décoration intérieure. Immédiatement arrêtée par la police, contrainte sous la torture à de fausses confessions, elle est condamnée à mort deux ans plus tard. Elle sera finalement exécutée le 25 octobre 2014. Laure Poitras, documentariste engagée, qui décrivit les conditions de vie en Irak sous occupation américaine (My Country, my country), enquêta à Guantanamo (The Oath) et défendit Snowden (Citizenfour) consacre son dernier documentaire à la grande photographe Nan Goldin.

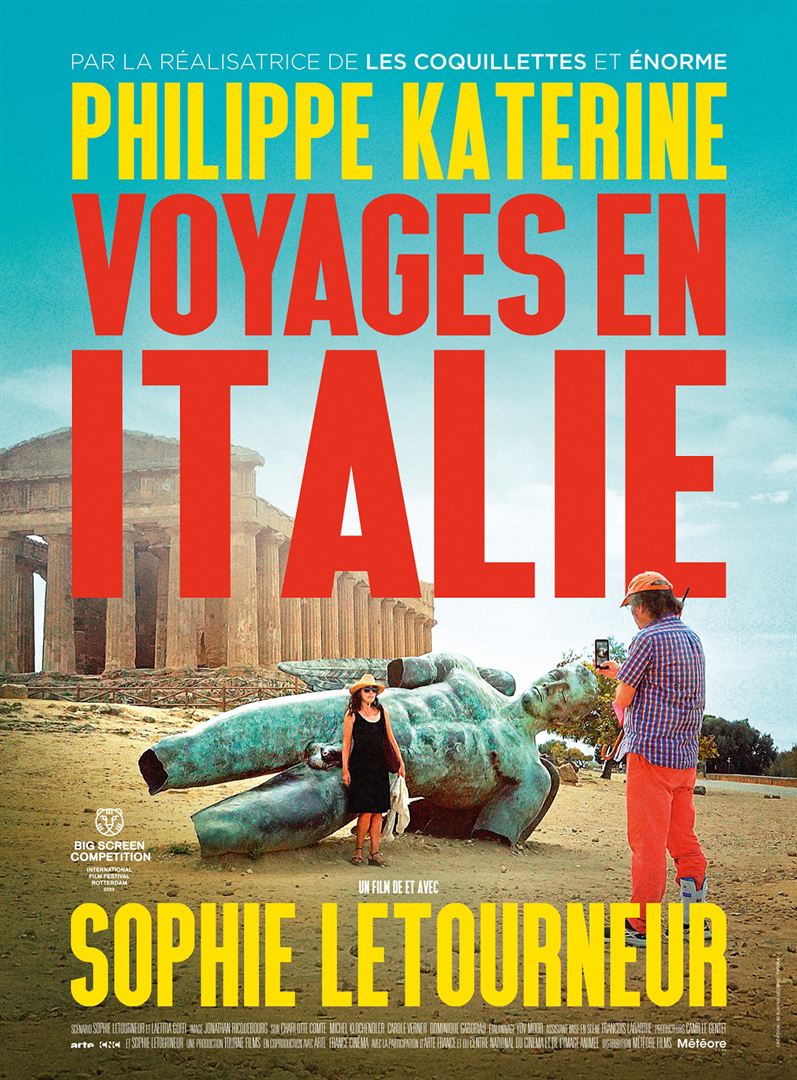

Laure Poitras, documentariste engagée, qui décrivit les conditions de vie en Irak sous occupation américaine (My Country, my country), enquêta à Guantanamo (The Oath) et défendit Snowden (Citizenfour) consacre son dernier documentaire à la grande photographe Nan Goldin. Jean-Philippe (Philippe Katerine) et Sophie (Sophie Letourneur), la quarantaine, sont englués à Paris dans un train-train qu’ils décident de rompre en partant en vacances. Pour « rendre l’ordinaire extraordinaire », ils optent non sans hésitation pour l’Italie où Jean-Philippe s’est pourtant souvent rendu.

Jean-Philippe (Philippe Katerine) et Sophie (Sophie Letourneur), la quarantaine, sont englués à Paris dans un train-train qu’ils décident de rompre en partant en vacances. Pour « rendre l’ordinaire extraordinaire », ils optent non sans hésitation pour l’Italie où Jean-Philippe s’est pourtant souvent rendu. Mathieu (Jérémie Rénier) n’en peut plus. Il ne supporte plus son boulot ni son patron (Jean-Luc Bideau) qui exige de lui l’impossible. Il ne supporte plus sa femme (Suzanne Clément), qui le lui rend bien et le menace de divorcer. Il ne supporte plus son père (Jackie Berroyer) dépressif qui, depuis la mort de sa femme, s’est persuadé d’être victime d’une récidive de cancer pour se donner une raison de se faire plaindre. Même le voisin de Mathieu, Stéphane (Samir Guesmi), qui est pourtant la gentillesse faite homme, finit par lui taper sur le système.

Mathieu (Jérémie Rénier) n’en peut plus. Il ne supporte plus son boulot ni son patron (Jean-Luc Bideau) qui exige de lui l’impossible. Il ne supporte plus sa femme (Suzanne Clément), qui le lui rend bien et le menace de divorcer. Il ne supporte plus son père (Jackie Berroyer) dépressif qui, depuis la mort de sa femme, s’est persuadé d’être victime d’une récidive de cancer pour se donner une raison de se faire plaindre. Même le voisin de Mathieu, Stéphane (Samir Guesmi), qui est pourtant la gentillesse faite homme, finit par lui taper sur le système.