Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été.

Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été.

Je suis allé à reculons voir un film dont je redoutais par avance la mièvrerie et le débordement de sentimentalisme. Je n’en suis sorti qu’à moitié convaincu, certes touché par la délicatesse du scénario mais néanmoins conforté dans certains de mes a priori.

Il faut d’abord reconnaître à ce film une vraie originalité. La relation qui se noue entre une enfant et la personne que ses parents ont salariée pour en assurer la garde est pourtant un riche sujet. Il en existe une face noire, celle de la nounou meurtrière, caricaturalement exploitée par La Main sur le berceau, un nanar des 90ies qui pourrait revendiquer le titre de plus mauvais film de l’histoire (avec Rebecca De Mornay, une star en devenir qui ne l’est jamais devenue) ou, plus subtilement, Karin Viard dans Chanson douce, l’adaptation poignante du prix Goncourt 2016 de Leïla Slimani.

Mais il en existe une face moins dramatique, plus naturaliste et pas moins poignante : les relations complexes qui se nouent entre un enfant et un adulte payé pour lui donner ce qui, dit-on couramment, ne s’achète pas, l’amour.

Plusieurs films latino-américains ont fait la part belle à ce personnage, omniprésent dans toutes les familles, fussent-elles de la petite bourgeoisie : le chilien La Nana (2009), l’argentin La Fiancée du désert (2017), les brésiliens Les Bonnes Manières (2018) et Trois Étés (2018). La nounou est un personnage aussi omniprésent désormais dans toutes les familles parisiennes ; mais, à ma connaissance, le cinéma français ne s’était jamais intéressé à lui.

Le principal défaut de Àma gloria n’est pas son sentimentalisme, contre lequel on était au demeurant prévenu. L’extrême délicatesse de la caméra de Marie Amachoukeli – qui s’est inspirée, dit-elle, de la relation fusionnelle, qu’elle entretenait enfant avec sa nounou portugaise elle aussi obligée un jour de rentrer au pays – et surtout le jeu incroyable des deux actrices, la petite Louise Mauroy-Panzani, dont on se demande en tremblant comment la réalisation a réussi à deux reprises au moins à lui arracher des sanglots aussi déchirants, et Ilça Moreno Zego, tout en rondeur maternelle, réussissent à éviter ce piège.

Son principal défaut est peut-être dans sa simplicité et sa modestie. Sans qu’il soit besoin d’invoquer à charge les incohérences de son scénario (imagine-t-on envoyer une fillette de six ans non accompagnée dans un vol avec escale vers Praia ??), Àma Gloria, la caméra collée à ses personnages, n’évoque qu’un seul sujet sans jamais en dévier : l’amour oblatif de Cléo pour Gloria. Tout dans le film est organisé autour de ce thème unique. Une semaine après Anatomie d’une chute, dont quasiment chacune des scènes ouvrait sur des lignes de fuite vertigineuses, la comparaison ne joue clairement pas en faveur de ce film univoque et monotone.

La bande-annonce

Itto est une jeune Marocaine d’un milieu modeste. Elle a épousé le riche héritier d’une famille très aisée et vit dans le luxueux riad que sa belle-famille s’est fait construire sur les contreforts de l’Atlas. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà quand de mystérieux événements plongent la région dans le chaos. L’armée bloque les routes et Itto, coupée des siens, doit quitter le cocon protecteur de sa maison pour les retrouver.

Itto est une jeune Marocaine d’un milieu modeste. Elle a épousé le riche héritier d’une famille très aisée et vit dans le luxueux riad que sa belle-famille s’est fait construire sur les contreforts de l’Atlas. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà quand de mystérieux événements plongent la région dans le chaos. L’armée bloque les routes et Itto, coupée des siens, doit quitter le cocon protecteur de sa maison pour les retrouver.

Tamer, Shekel et Safwat sont trois étudiants d’un lycée arabe en Israël qui, comme tous les lycées du pays, s’apprête à fêter avec pompe l’indépendance nationale le 14 mai. Mais si cette date marque pour les Juifs d’Israël l’indépendance, elle marque aussi pour les Arabes la Nakba, la catastrophe qui les a dépossédés de leurs biens et forcés à l’exil. Pour commémorer la Nakba, Safwat voudrait remplacer le drapeau israélien qui orne la façade du lycée par un drapeau palestinien. Tamer, que son histoire familiale a dissuadé de tout engagement politique, n’y est guère favorable. Mais, l’arrivée dans le groupe de Maysaa va le faire changer d’avis.

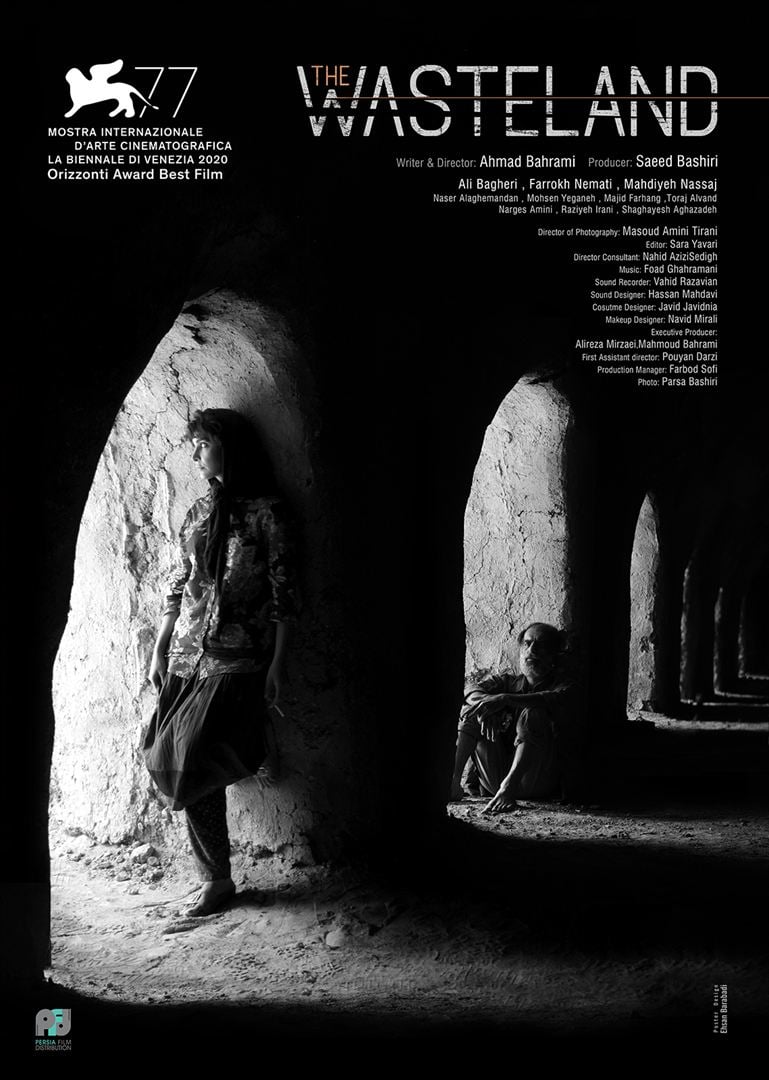

Tamer, Shekel et Safwat sont trois étudiants d’un lycée arabe en Israël qui, comme tous les lycées du pays, s’apprête à fêter avec pompe l’indépendance nationale le 14 mai. Mais si cette date marque pour les Juifs d’Israël l’indépendance, elle marque aussi pour les Arabes la Nakba, la catastrophe qui les a dépossédés de leurs biens et forcés à l’exil. Pour commémorer la Nakba, Safwat voudrait remplacer le drapeau israélien qui orne la façade du lycée par un drapeau palestinien. Tamer, que son histoire familiale a dissuadé de tout engagement politique, n’y est guère favorable. Mais, l’arrivée dans le groupe de Maysaa va le faire changer d’avis. Le propriétaire d’une briqueterie hors d’âge, perdue au milieu de nulle part, annonce à ses employés qu’il est au bord du dépôt de bilan. Son contremaitre, Lotfollah, qui y travaille depuis toujours, fait l’entre-deux entre le patron et les ouvriers sommés sans délai de quitter les lieux.

Le propriétaire d’une briqueterie hors d’âge, perdue au milieu de nulle part, annonce à ses employés qu’il est au bord du dépôt de bilan. Son contremaitre, Lotfollah, qui y travaille depuis toujours, fait l’entre-deux entre le patron et les ouvriers sommés sans délai de quitter les lieux. La cinquantaine déjà bien entamée, Vera Gemma est la fille de Giuliano Gemma, acteur iconique de séries B italiennes, de péplums et de westerns spaghettis dans les 60ies et 70ies. Vera a souffert toute sa vie de l’ombre envahissante de ce père adulé. Elle a tenté en vain de marcher sur ses pas, multipliant les ridectomies et les mammoplasties au risque de se défigurer, courant sans succès les castings où son manque de talent et son visage de drag queen l’ont condamnée à d’humiliantes rebuffades. Menant grand train, elle a peu à peu dilapidé l’héritage paternel, ne gardant de son luxe passé qu’un appartement dans le centre de Rome et un vieux chauffeur, Walter, qui lui est indissolublement fidèle. Elle n’a jamais eu de compagnon stable, sinon des gigolos qui tentaient d’abuser de sa richesse, ni d’enfant.

La cinquantaine déjà bien entamée, Vera Gemma est la fille de Giuliano Gemma, acteur iconique de séries B italiennes, de péplums et de westerns spaghettis dans les 60ies et 70ies. Vera a souffert toute sa vie de l’ombre envahissante de ce père adulé. Elle a tenté en vain de marcher sur ses pas, multipliant les ridectomies et les mammoplasties au risque de se défigurer, courant sans succès les castings où son manque de talent et son visage de drag queen l’ont condamnée à d’humiliantes rebuffades. Menant grand train, elle a peu à peu dilapidé l’héritage paternel, ne gardant de son luxe passé qu’un appartement dans le centre de Rome et un vieux chauffeur, Walter, qui lui est indissolublement fidèle. Elle n’a jamais eu de compagnon stable, sinon des gigolos qui tentaient d’abuser de sa richesse, ni d’enfant. Keiko est sourde et quasiment muette. Mais elle a su dépasser son handicap pour vivre sa passion et devenir boxeuse professionnelle. Elle s’entraîne dans un petit club fatigué de la banlieue de Tokyo au bord de la faillite.

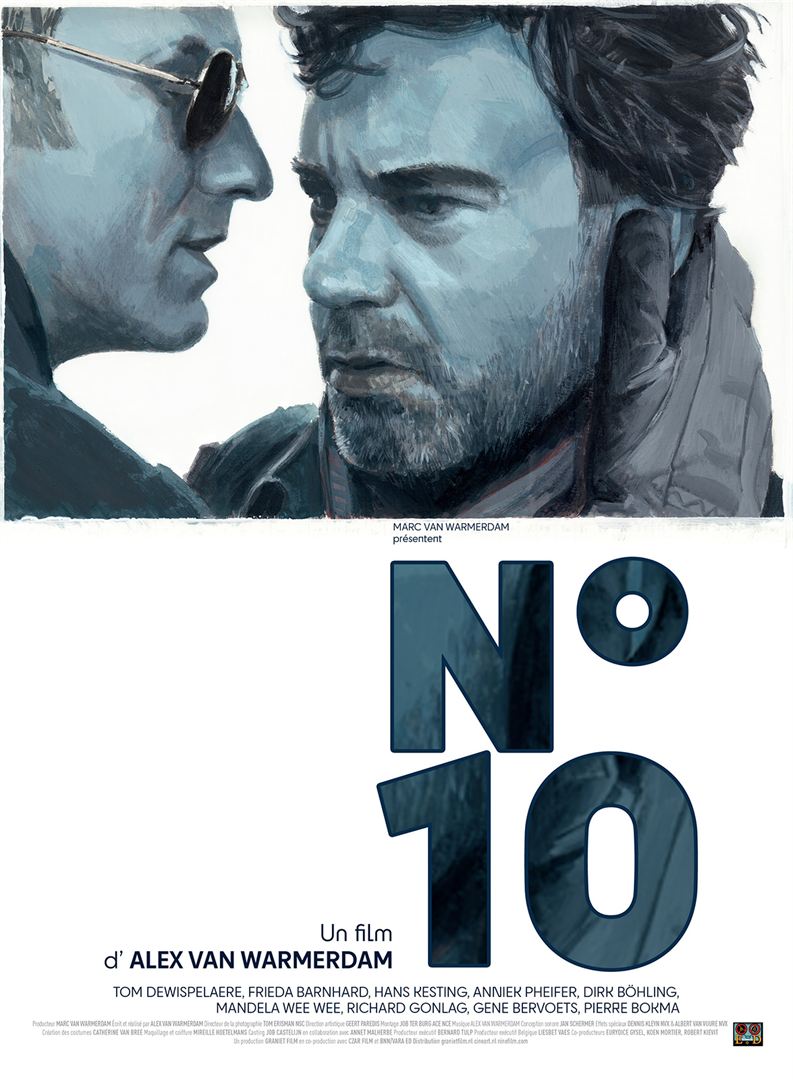

Keiko est sourde et quasiment muette. Mais elle a su dépasser son handicap pour vivre sa passion et devenir boxeuse professionnelle. Elle s’entraîne dans un petit club fatigué de la banlieue de Tokyo au bord de la faillite. Günter (Tom Dewispelaere), la quarantaine, vit seul dans un loft moderne sur les quais. Acteur de théâtre, il tient le rôle principal de la prochaine pièce et se rend chaque jour aux répétitions dirigées par Karl, le metteur en scène. Günter est secrètement l’amant d’Isabel, la femme de Karl, qui a fait croire à son mari qu’elle s’occupait de l’appartement de sa fille pour venir dormir chez lui. Mais Karl, alerté par Marius (Pierre Bokma), un autre acteur de la troupe – qui peine à mémoriser son rôle à cause des nuits hachées que lui fait endurer sa femme mourante – découvre la duperie.

Günter (Tom Dewispelaere), la quarantaine, vit seul dans un loft moderne sur les quais. Acteur de théâtre, il tient le rôle principal de la prochaine pièce et se rend chaque jour aux répétitions dirigées par Karl, le metteur en scène. Günter est secrètement l’amant d’Isabel, la femme de Karl, qui a fait croire à son mari qu’elle s’occupait de l’appartement de sa fille pour venir dormir chez lui. Mais Karl, alerté par Marius (Pierre Bokma), un autre acteur de la troupe – qui peine à mémoriser son rôle à cause des nuits hachées que lui fait endurer sa femme mourante – découvre la duperie. Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame.

Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame. Banel et Adama s’aiment depuis toujours d’un amour absolu. Mais Banel était vouée à épouser le frère aîné d’Adama, Yéro, l’héritier d’une prestigieuse lignée, destiné à devenir le chef du village. C’est seulement après le décès accidentel de Yéro que Banel a pu, en vertu de la loi du lévirat, épouser Adama. Mais le décès de son frère, s’il permet à Adama d’épouser Banel, lui impose aussi de prendre les rênes du village et contrecarre les projets du couple.

Banel et Adama s’aiment depuis toujours d’un amour absolu. Mais Banel était vouée à épouser le frère aîné d’Adama, Yéro, l’héritier d’une prestigieuse lignée, destiné à devenir le chef du village. C’est seulement après le décès accidentel de Yéro que Banel a pu, en vertu de la loi du lévirat, épouser Adama. Mais le décès de son frère, s’il permet à Adama d’épouser Banel, lui impose aussi de prendre les rênes du village et contrecarre les projets du couple. Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été.

Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été. Durant l’été 2021, dix-neuf millions d’hectares – soit environ la superficie d’une trentaine de départements métropolitains français – sont partis en fumée dans le nord-est de la Sibérie. Le documentariste Alexander Abaturov est parti en Iakoutie, à Shologon, un village perdu dans la taïga pour filmer l’attente anxieuse de la population devant l’incendie qui vient et les tentatives maladroites des autorités locales, privées par Moscou de tout soutien, de le stopper.

Durant l’été 2021, dix-neuf millions d’hectares – soit environ la superficie d’une trentaine de départements métropolitains français – sont partis en fumée dans le nord-est de la Sibérie. Le documentariste Alexander Abaturov est parti en Iakoutie, à Shologon, un village perdu dans la taïga pour filmer l’attente anxieuse de la population devant l’incendie qui vient et les tentatives maladroites des autorités locales, privées par Moscou de tout soutien, de le stopper.