En novembre 2008, neuf personnes étaient arrêtées à Tarnac sur le plateau des Millevaches. Suspectées de faire partie de l’ultra-gauche anarcho-libertaire, elles sont soupçonnées d’avoir voulu saboter des lignes de TGV. Une interminable instruction peine à démontrer la culpabilité des mis en examen. En 2015 la charge de terrorisme est abandonnée. Un procès finalement se tient en mars 2018.

En novembre 2008, neuf personnes étaient arrêtées à Tarnac sur le plateau des Millevaches. Suspectées de faire partie de l’ultra-gauche anarcho-libertaire, elles sont soupçonnées d’avoir voulu saboter des lignes de TGV. Une interminable instruction peine à démontrer la culpabilité des mis en examen. En 2015 la charge de terrorisme est abandonnée. Un procès finalement se tient en mars 2018.

Audrey Ginestet, qui se trouve être la belle-soeur d’une des mises en cause, en a filmé la fébrile préparation à Tarnac.

Le titre de son documentaire en divulgâche le dénouement : le tribunal correctionnel de Paris relaxera finalement l’ensemble des prévenus. Pour eux, c’est une longue épreuve de dix années qui s’achève enfin.

Que leur reprochait-on ? Des faits de « dégradations en réunion en relation avec une entreprise terroriste » selon l’expression juridique en vigueur, c’est-à-dire le sabotage de lignes TGV. Mais surtout des opinions : la DCRI était persuadée que ce groupuscule d’extrême-gauche, lié par les mêmes valeurs anarchistes, libertaires et anticapitalistes, était sur le point de basculer dans l’action violente sur le même modèle que les groupes terroristes des 70ies (Fraction Armée Rouge, Action directe).

Or, le soi-disant groupe de Tarnac – dont le procès en 2018 allait démontrer qu’il n’existait pas à proprement parler mais qu’il était simplement constitué d’amis plus ou moins proches partageant des idéaux communs – n’a jamais basculé dans l’action violente. Et même la dégradation des lignes TGV n’a pu leur être catégoriquement attribuée, faute d’aveux ou de preuves.

Relaxe filme la préparation du procès du point de vue de trois de ses accusés. Que sont devenus les cinq autres, à commencer par Julien Coupat (qui, à l’occasion de la crise du Covid-19, a versé dans le conspirationnisme) ? On comprend que le temps a fait son œuvre et que le « groupe » s’est déchiré. Yildune Lévy, l’épouse de Coupat, a divorcé. Idem pour Manon Gilbert, la belle-sœur de la documentariste, et son compagnon.

On comprend surtout que ce long procès a fait peser sur eux, pendant dix années interminables, une insupportable épée de Damoclès. Elle ne les a pas empêchés de vivre et de continuer, à Tarnac même, leur projet utopiste d’une autre vie possible, plus fraternelle, plus écologiste. Mais elle a mis leur vie en sursis.

Leur rage est toujours là, même si elle a été tamisée par les années qui passent. Peut-être aussi se sont-ils auto-censurés devant la caméra, n’osant pas se livrer tout de go, à force, comme le dit l’un des protagonistes, d’avoir pendant des années, pris l’habitude de vivre dans le secret et la dissimulation.

Relaxe – dont on peut se demander si le titre a un double sens alors même que le documentaire n’a rien de « relaxant » – raconte l’épilogue de cette longue épreuve et la reconnaissance de la non-culpabilité des prévenus.

Ils y entretiennent un rapport à la Justice paradoxal. Ils ont adopté une ligne de défense radicale : ayant déjà tout dit durant une instruction qu’ils estiment avoir été menée exclusivement à charge, ils refuseront de s’exprimer devant le tribunal et exerceront leur droit au silence. Leur dégoût de ce procès est palpable. Et nul doute que, s’ils avaient été condamnés, ils auraient crié à l’injustice et au scandale. Mais une fois le verdict rendu, leurs critiques de l’appareil judiciaire s’évanouissent.

Santiago, la quarantaine, est un homme qui vit au rythme de ses passions. Après avoir longtemps été en couple avec Luis, il a adopté un mode de vie chaotique, entre drogue et alcool, passant des bras d’un amant à un autre, au détriment de sa fille Laila, qui vient d’achever ses études secondaires et qui réclame de lui l’attention et l’amour qu’il ne lui donne guère.

Santiago, la quarantaine, est un homme qui vit au rythme de ses passions. Après avoir longtemps été en couple avec Luis, il a adopté un mode de vie chaotique, entre drogue et alcool, passant des bras d’un amant à un autre, au détriment de sa fille Laila, qui vient d’achever ses études secondaires et qui réclame de lui l’attention et l’amour qu’il ne lui donne guère. Près de Bichkek s’étend une immense déchetterie à ciel ouvert où des damnés de la terre en haillons viennent trier dans une odeur qu’on imagine pestilentielle quelques rogatons recyclables. Le vieux documentariste Denis Gheerbrandt, qui a derrière lui près d’un demi-siècle de carrière, et la jeune chercheuse russe Lina Tsrimova, qui a soutenu à l’EHESS en 2021 une thèse sur l’histoire de la construction du Caucase aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, sont allés les filmer.

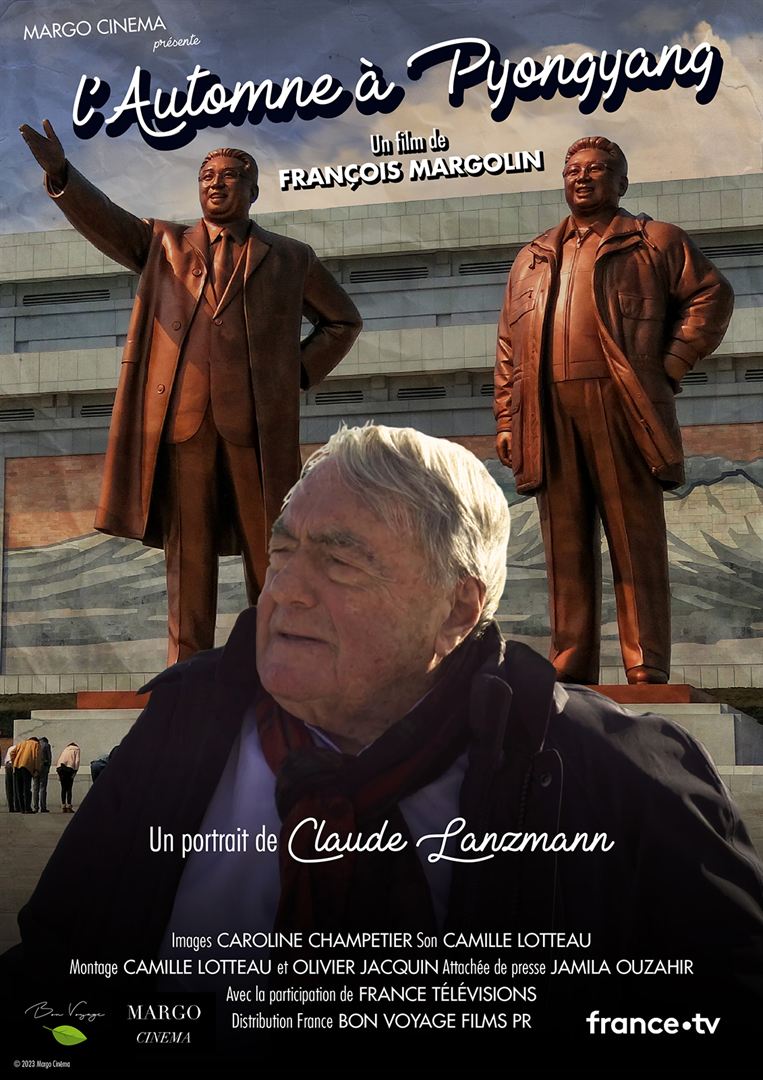

Près de Bichkek s’étend une immense déchetterie à ciel ouvert où des damnés de la terre en haillons viennent trier dans une odeur qu’on imagine pestilentielle quelques rogatons recyclables. Le vieux documentariste Denis Gheerbrandt, qui a derrière lui près d’un demi-siècle de carrière, et la jeune chercheuse russe Lina Tsrimova, qui a soutenu à l’EHESS en 2021 une thèse sur l’histoire de la construction du Caucase aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, sont allés les filmer. En 2015, Claude Lanzmann se rendait en Corée du nord avec son producteur François Margolin, sous le prétexte d’y tourner un documentaire sur le taekwondo mais en fait pour y retrouver la trace d’une infirmière qu’il y avait croisée en 1958 et dont il était tombé éperdument amoureux durant une brève séance de canotage sur le fleuve Taedong. Ce voyage surréaliste a inspiré un documentaire, Napalm, dont j’ai fait

En 2015, Claude Lanzmann se rendait en Corée du nord avec son producteur François Margolin, sous le prétexte d’y tourner un documentaire sur le taekwondo mais en fait pour y retrouver la trace d’une infirmière qu’il y avait croisée en 1958 et dont il était tombé éperdument amoureux durant une brève séance de canotage sur le fleuve Taedong. Ce voyage surréaliste a inspiré un documentaire, Napalm, dont j’ai fait  Katia et Justine tombent amoureuses. Elles décident d’avoir un enfant ensemble. Mais le couple se sépare avant l’accouchement de Katia. Douze ans passent. L’enfant de Katia, Jeanne, est devenue une jeune fille passionnée de lecture. Katia, qui n’a jamais oublié Justine, apprend qu’un cancer généralisé ne lui laisse plus que quelques semaines à vivre et demande à son frère William de prendre soin de sa fille.

Katia et Justine tombent amoureuses. Elles décident d’avoir un enfant ensemble. Mais le couple se sépare avant l’accouchement de Katia. Douze ans passent. L’enfant de Katia, Jeanne, est devenue une jeune fille passionnée de lecture. Katia, qui n’a jamais oublié Justine, apprend qu’un cancer généralisé ne lui laisse plus que quelques semaines à vivre et demande à son frère William de prendre soin de sa fille. Désordres a pour cadre une usine d’horlogerie de la vallée de Saint-Imier, dans le Jura bernois, dans les années 1870. On en découvre le directeur, les ingénieurs qui y chronomètrent le temps de travail des ouvrières pour en rationaliser les tâches. Le jeune Piotr Kropotkine, qui était géographe de formation, avant de devenir l’un des leaders du mouvement anarchiste, visite la région.

Désordres a pour cadre une usine d’horlogerie de la vallée de Saint-Imier, dans le Jura bernois, dans les années 1870. On en découvre le directeur, les ingénieurs qui y chronomètrent le temps de travail des ouvrières pour en rationaliser les tâches. Le jeune Piotr Kropotkine, qui était géographe de formation, avant de devenir l’un des leaders du mouvement anarchiste, visite la région. Noémie est une jeune adolescente québécoise. Élevée en foyer, elle brûle de retourner vivre chez sa mère. Frustrée de se le voir une fois encore interdire, elle fugue et rejoint Léa, une ancienne pensionnaire de son foyer, qui vit désormais à Montréal. Le copain de Lea la force à se prostituer. Sous l’emprise de Zach, le nouveau copain qu’elle se fait dans les jours qui suivent son installation à Montréal, Noémie va bientôt devoir suivre le même chemin.

Noémie est une jeune adolescente québécoise. Élevée en foyer, elle brûle de retourner vivre chez sa mère. Frustrée de se le voir une fois encore interdire, elle fugue et rejoint Léa, une ancienne pensionnaire de son foyer, qui vit désormais à Montréal. Le copain de Lea la force à se prostituer. Sous l’emprise de Zach, le nouveau copain qu’elle se fait dans les jours qui suivent son installation à Montréal, Noémie va bientôt devoir suivre le même chemin. Un soldat caparaçonné dans un uniforme qui semble tout droit sorti de la Première Guerre mondiale plonge dans les entrailles de la Terre où il croise une série de monstres terrifiants.

Un soldat caparaçonné dans un uniforme qui semble tout droit sorti de la Première Guerre mondiale plonge dans les entrailles de la Terre où il croise une série de monstres terrifiants. À quatre-vingt-dix ans passés, Alain Cavalier a toujours bon pied bon œil. Il nous livre, selon la méthode qui est devenue la sienne depuis déjà quarante ans, filmant lui-même derrière son Caméscope, des « personnes » plutôt que des « personnages », le portrait de trois de ses amis : Boris Bergman, le parolier d’Alain Bashung avec lequel Cavalier a failli réaliser un film en 1987 qui ne s’est jamais tourné, Maurice Bernart, le producteur de Thérèse, le film à succès d’Alain Cavalier en 1986, et Thierry Labelle, coursier qui embrassa brièvement le métier d’acteur pour tourner dans Libera me en 1993.

À quatre-vingt-dix ans passés, Alain Cavalier a toujours bon pied bon œil. Il nous livre, selon la méthode qui est devenue la sienne depuis déjà quarante ans, filmant lui-même derrière son Caméscope, des « personnes » plutôt que des « personnages », le portrait de trois de ses amis : Boris Bergman, le parolier d’Alain Bashung avec lequel Cavalier a failli réaliser un film en 1987 qui ne s’est jamais tourné, Maurice Bernart, le producteur de Thérèse, le film à succès d’Alain Cavalier en 1986, et Thierry Labelle, coursier qui embrassa brièvement le métier d’acteur pour tourner dans Libera me en 1993. Tristan (Niels Schneider), directeur de campagne d’une candidate de gauche aux élections législatives, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Alors que son père se meurt dans un EHPAD, Tristan va chercher à identifier l’auteur de ce courrier, aidé de Fanny (Ariane Labed), sa colocatrice. Elle va les mener sur les traces de Pablo (Souheila Yacoub), une amie perdue de vue qui vit désormais dans une communauté écologiste en Bretagne.

Tristan (Niels Schneider), directeur de campagne d’une candidate de gauche aux élections législatives, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Alors que son père se meurt dans un EHPAD, Tristan va chercher à identifier l’auteur de ce courrier, aidé de Fanny (Ariane Labed), sa colocatrice. Elle va les mener sur les traces de Pablo (Souheila Yacoub), une amie perdue de vue qui vit désormais dans une communauté écologiste en Bretagne.