Mai 1940. Les Alliés sont en déroute. Acculés dans la poche de Dunkerque, face aux falaises anglaises si proches et pourtant inaccessibles, ils sont coincés entre la mer et le feu ennemi.

Mai 1940. Les Alliés sont en déroute. Acculés dans la poche de Dunkerque, face aux falaises anglaises si proches et pourtant inaccessibles, ils sont coincés entre la mer et le feu ennemi.

C’est peu dire que le film de Christopher Nolan était attendu. Première en a même fait sa couverture quatre mois avant sa sortie. Après avoir réinventé le film de super héros avec la trilogie des Batman, après avoir dynamité la science fiction avec Inception et Interstellar, le génial réalisateur, véritable Kubrick des temps modernes, allait-il réaliser LE film de guerre ?

Les critiques, qui en attendaient peut-être un peu trop, semblent faire la fine bouche. Elles sont excellentes, mais pas dithyrambiques. Elles sont uniformément construites sur le même modèle du « Oui… mais », énumérant dans une première partie toutes les incontestables qualités de Dunkerque avant d’en déplorer dans une seconde, plus courte, les regrettables défauts.

Tournant le dos au savant balancement binaire auquel j’ai pourtant un attachement viscéral, je serai moins chipoteur et accorderai volontiers quatre étoiles à ce film extraordinaire – même s’il ne dépasse pas l’indépassable La La Land dont vous savez, fidèle lecteur, l’enthousiasme délirant qu’il a suscité chez moi au cœur de l’hiver 2017.

Dunkerque est un vrai bonheur de cinéma qu’il faut à tout prix aller voir dans une salle obscure THX Dolby etc. Amateurs de DVD ou de streaming, remisez vos pantoufles et venez en prendre plein les yeux et les oreilles ! Car Dunkerque est un expérience profondément sensorielle. Après avoir dit tant de mal de Voyage of Time, le documentaire boursouflé de Terrence Malick, voilà que je me fais l’avocat du film de Christophe Nolan qui ressemble plus à une symphonie guerrière qu’à un film d’action.

Loin de raconter une histoire – dont on connaît par avance le dénouement – Christopher Nolan veut nous faire ressentir des émotions : la soif, l’épuisement, la peur, le froid… Un torpilleur qui coule, une plaque de mazout qui brûle des noyés, un aviateur pris sous le feu d’un avion ennemi, les balles qui sifflent et qui tuent, les bombes qui tombent … On fait grand cas – à bon droit – de la première scène de Il faut sauver le soldat Ryan. Dunkerque étend cette scène-là sur une heure et quarante sept minutes – une durée relativement brève pour un blockbuster.

Comment construire une scène d’action d’une heure quarante-sept ? En la filmant de trois points de vue : les soldats à terre, les marins en mer, les aviateurs en l’air. Puis en la diffractant, chaque scène étant revisitée depuis le point de vue, à chaque fois différent et enrichi, d’un des protagonistes. On n’y prête pas attention au début, mais on réalise rapidement la subtile marqueterie du scénario, qui rend intelligible d’immenses scènes de bataille qui auraient pu ne pas l’être.

Loin d’être une faiblesse, l’une des richesses du film est de ne pas raconter d’histoire – comme le faisait par exemple Spielberg dans Il faut sauver… ou Malick dans La Ligne rouge. Les héros se réduisent à une silhouette, à tel point qu’on peine à reconnaître Tom Hardy ou Cillian Murphy. Les scènes sont quasiment muettes. Et la musique de Hans Zimmer – que j’adore mais que certains détestent – est omniprésente.

Cloué à son fauteuil, on ne regarde pas sa montre un seul instant. Et au sortir de la salle, encore étourdi par autant de bruit et de fureur, on emporte avec soi le souvenir durable d’un film qui laissera une trace profonde.

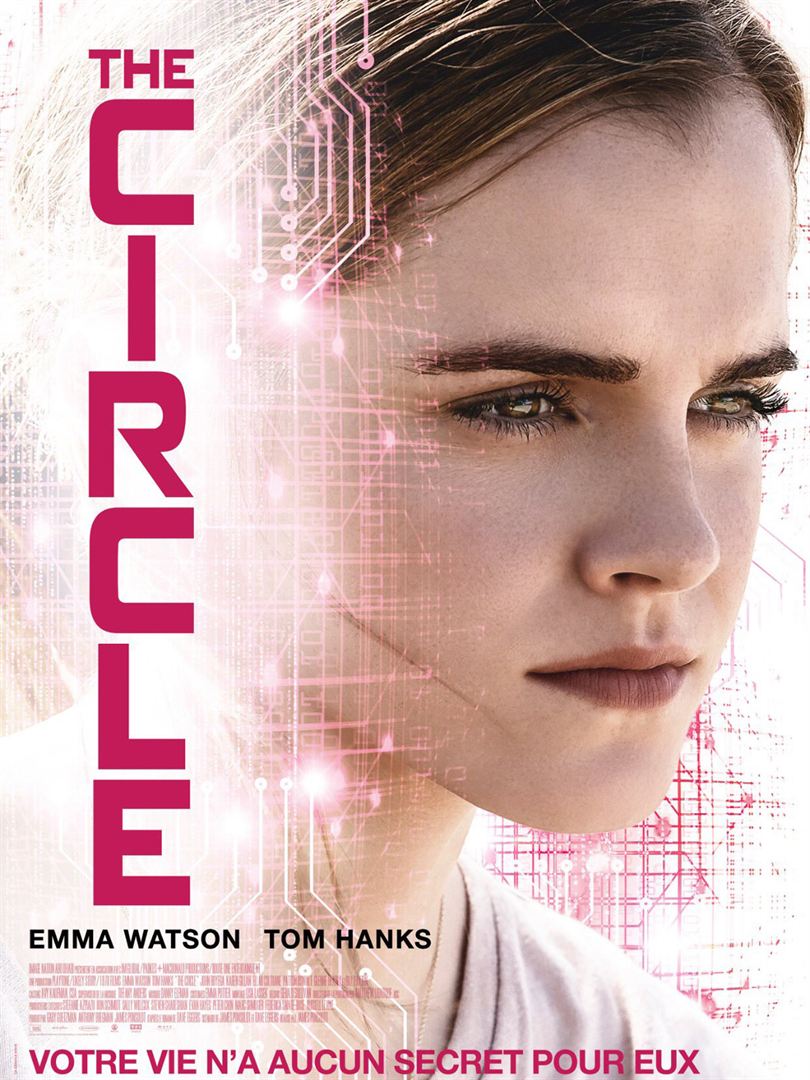

La jeune Mae (Emma Watson) est engagée à « The Circle » un géant du web. Elle y découvre avec ravissement une entreprise qui, tout en se souciant du bien-être de ses employés, essaie d’œuvrer pour le bien-être de l’humanité en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies. Sa devise : « Secrets are Lies. Sharing is caring. Privacy is Theft ».

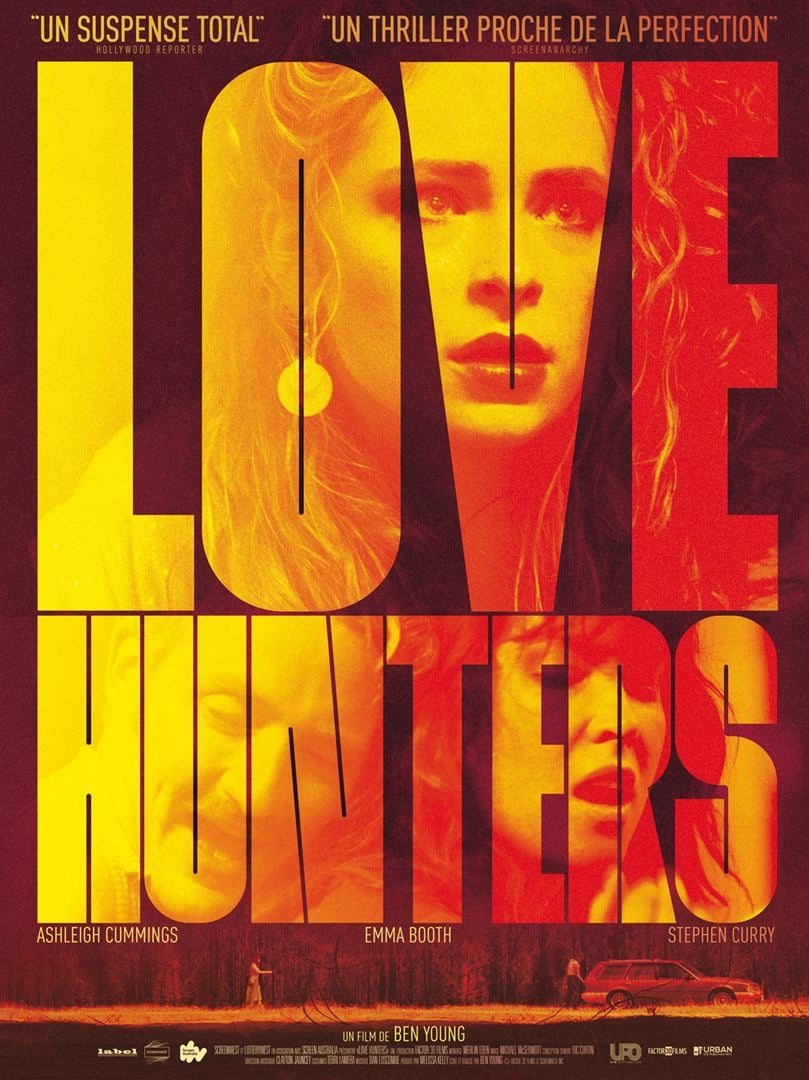

La jeune Mae (Emma Watson) est engagée à « The Circle » un géant du web. Elle y découvre avec ravissement une entreprise qui, tout en se souciant du bien-être de ses employés, essaie d’œuvrer pour le bien-être de l’humanité en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies. Sa devise : « Secrets are Lies. Sharing is caring. Privacy is Theft ». Vicki est une adolescente que le récent divorce de ses parents laisse sans boussole. Alors qu’elle fait le mur pour aller en soirée, elle est prise en voiture par un couple trentenaire. Evelyn et John White sont en fait de dangereux psychopathes qui trouvent leur plaisir à enlever des jeunes filles, les séquestrer et les tuer.

Vicki est une adolescente que le récent divorce de ses parents laisse sans boussole. Alors qu’elle fait le mur pour aller en soirée, elle est prise en voiture par un couple trentenaire. Evelyn et John White sont en fait de dangereux psychopathes qui trouvent leur plaisir à enlever des jeunes filles, les séquestrer et les tuer. Mise à part leur différence d’âge, Marina, jeune et sexy, et Orlando, la cinquantaine grisonnante, forment un couple ordinaire. Ils dînent ensemble au restaurant, font l’amour, partagent le même lit. Sauf que Marina n’est pas une femme tout à fait ordinaire. Elle est transgenre et la famille d’Orlando n’a jamais accepté son existence.

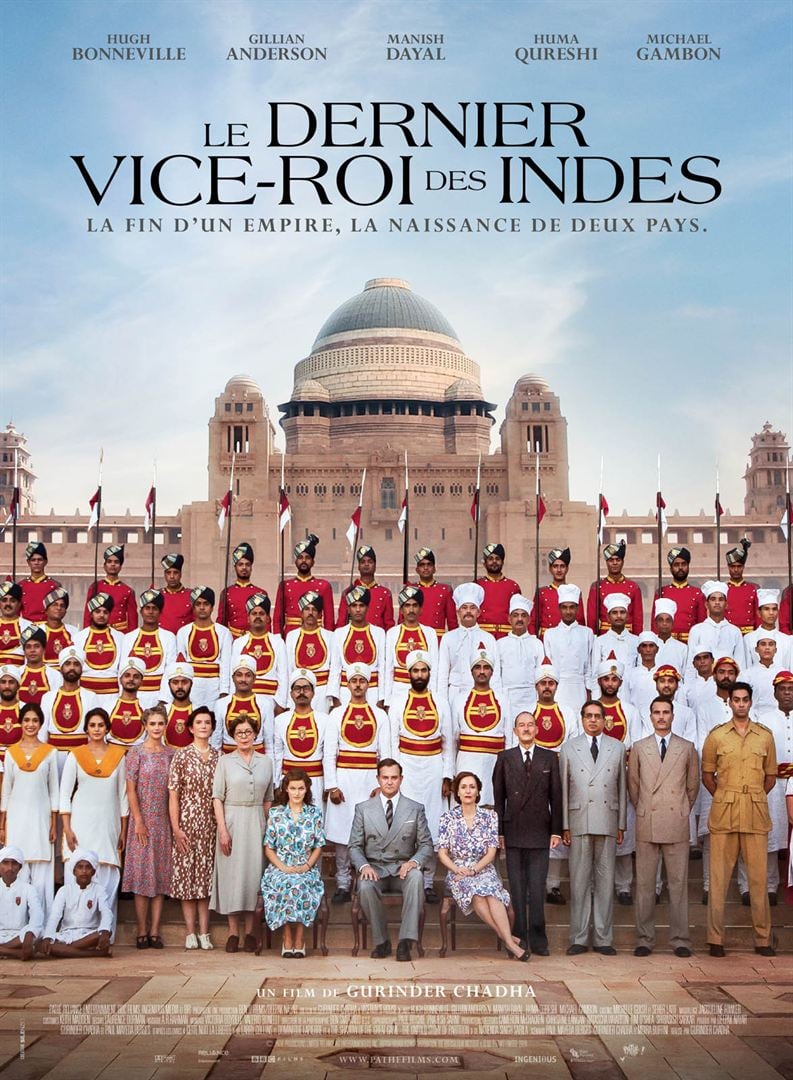

Mise à part leur différence d’âge, Marina, jeune et sexy, et Orlando, la cinquantaine grisonnante, forment un couple ordinaire. Ils dînent ensemble au restaurant, font l’amour, partagent le même lit. Sauf que Marina n’est pas une femme tout à fait ordinaire. Elle est transgenre et la famille d’Orlando n’a jamais accepté son existence. Lord Mountbatten fut le dernier vice-roi des Indes. Il prit ses fonction à Delhi en mars 1947 alors que Londres avait déjà décidé d’octroyer aux Indes leur indépendance. Mais il incomba à cet arrière-petit-fils de la reine Victoria la délicate mission d’assurer le retrait pacifique de l’ancienne puissance coloniale. Les Musulmans, minoritaires au sein de l’Empire, exigeaient la création d’un État séparé. Les Hindous y étaient violemment hostiles.

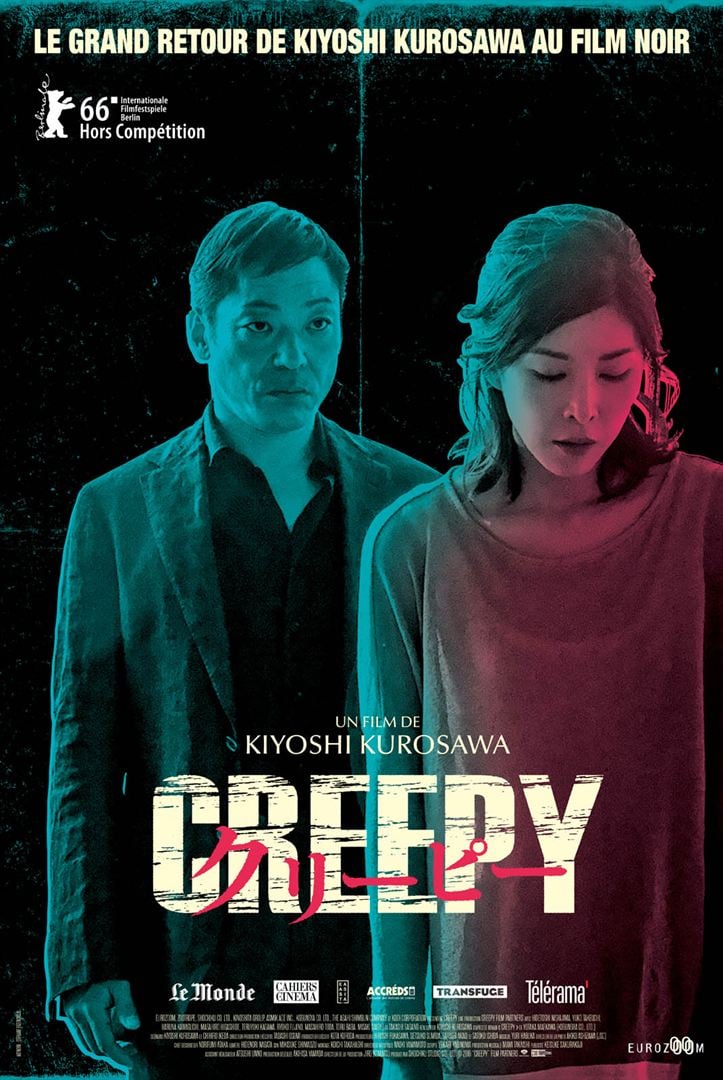

Lord Mountbatten fut le dernier vice-roi des Indes. Il prit ses fonction à Delhi en mars 1947 alors que Londres avait déjà décidé d’octroyer aux Indes leur indépendance. Mais il incomba à cet arrière-petit-fils de la reine Victoria la délicate mission d’assurer le retrait pacifique de l’ancienne puissance coloniale. Les Musulmans, minoritaires au sein de l’Empire, exigeaient la création d’un État séparé. Les Hindous y étaient violemment hostiles. Creepy s’ouvre par un court préambule qui explique comment l’inspecteur Takakura doit quitter la police après avoir laissé échapper un dangereux psychopathe qui sera abattu non sans avoir au préalable assassiné un otage. On retrouve l’ex-inspecteur, devenu professeur de criminologie, quelques années plus tard, installé avec sa femme dans un petit pavillon de banlieue.

Creepy s’ouvre par un court préambule qui explique comment l’inspecteur Takakura doit quitter la police après avoir laissé échapper un dangereux psychopathe qui sera abattu non sans avoir au préalable assassiné un otage. On retrouve l’ex-inspecteur, devenu professeur de criminologie, quelques années plus tard, installé avec sa femme dans un petit pavillon de banlieue. « Le passé, le présent, le futur ». Rien de moins…

« Le passé, le présent, le futur ». Rien de moins… Cheikh Anta Diop (1923-1986) fut l’un des esprits les plus brillants de son temps. Doué d’une intelligence exceptionnelle, ce Sénégalais reçut en France une double formation scientifique – auprès de Frédéric Jolliot-Curie – et philosophique – auprès de Gaston Bachelard. Son premier ouvrage, « Nations nègres et cultures » fit polémique à sa parution en 1954 : il y défendait la thèse de la négritude des premiers pharaons.

Cheikh Anta Diop (1923-1986) fut l’un des esprits les plus brillants de son temps. Doué d’une intelligence exceptionnelle, ce Sénégalais reçut en France une double formation scientifique – auprès de Frédéric Jolliot-Curie – et philosophique – auprès de Gaston Bachelard. Son premier ouvrage, « Nations nègres et cultures » fit polémique à sa parution en 1954 : il y défendait la thèse de la négritude des premiers pharaons. Antoine Leconte (Laurent Lafitte) travaille à la télévision. Cynique et dominateur, il exerce sur ses collaborateurs comme sur ses proches une autorité implacable. Un animateur qu’il a évincé le blesse à bout portant. À sa sortie de l’hôpital, Antoine Leconte ne reconnaît plus son environnement.

Antoine Leconte (Laurent Lafitte) travaille à la télévision. Cynique et dominateur, il exerce sur ses collaborateurs comme sur ses proches une autorité implacable. Un animateur qu’il a évincé le blesse à bout portant. À sa sortie de l’hôpital, Antoine Leconte ne reconnaît plus son environnement. Tómas Kóblic est – comme son nom ne l’indique pas – pilote dans l’armée argentine sous la dictature. À l’époque les opposants politiques étaient jetés dans la mer depuis un avion. Refusant d’obéir à ces ordres iniques, Kóblic se réfugie chez un ami dans une petite ville de province. Mais sa présence suscite les soupçons du chef de la police locale.

Tómas Kóblic est – comme son nom ne l’indique pas – pilote dans l’armée argentine sous la dictature. À l’époque les opposants politiques étaient jetés dans la mer depuis un avion. Refusant d’obéir à ces ordres iniques, Kóblic se réfugie chez un ami dans une petite ville de province. Mais sa présence suscite les soupçons du chef de la police locale.