Kaboul, 2005. Après les attentats du 11-Septembre, une coalition alliée a renversé le régime des talibans et occupé l’Afghanistan pour en chasser Ben Laden. Jacky (Gilbert Melki), un ancien journaliste, a ouvert un restaurant où se retrouve la communauté expatriée. Autour de sa piscine, l’alcool coule à flots dans un des pays les plus violents et les plus rigoristes au monde.

Kaboul, 2005. Après les attentats du 11-Septembre, une coalition alliée a renversé le régime des talibans et occupé l’Afghanistan pour en chasser Ben Laden. Jacky (Gilbert Melki), un ancien journaliste, a ouvert un restaurant où se retrouve la communauté expatriée. Autour de sa piscine, l’alcool coule à flots dans un des pays les plus violents et les plus rigoristes au monde.

Kaboul Kitchen est une création originale de Canal Plus diffusée à partir de 2012. Elle est inspirée de l’expérience vécue d’un ancien journaliste de RFI, Marc Victor, qui a tenu pendant six ans un restaurant à Kaboul.

À mi-chemin du Bureau des Légendes et de Au service de la France, Kaboul Kitchen veut traiter d’un sujet sérieux – l’occupation étrangère d’un pays et les fossés interculturels qu’elle révèle – avec humour. Les trois saisons de la série, de douze épisodes chacune, y parviennent suivant un rythme très formaté, qui semble être devenu la norme dans la production française : chaque épisode de trente minutes est divisé en une demi-douzaine de saynètes de cinq minutes chacune environ.

L’efficacité de la série tient à la qualité des personnages et à leur interprétation. Le rôle principal du propriétaire bougon écrasé sous la masse des difficultés quotidiennes est tenu par Gilbert Melki. Le succès de Kaboul Kitchen repose sur ses épaules et, quand il l’abandonne à la fin de la saison 2, elle périclite avec son pâle successeur, le belge Stéphane De Groodt.

Mais l’acteur qui tire le mieux sa ficelle du jeu est Simon Abkarian dans le rôle du colonel Amanullah, un moudjahid reconverti dans le narcotrafic en mal de légitimité qui a pris sous son aile le Kaboul Kitchen et écrase de son amitié embarrassante son patron. L’acteur, qui inspire plus le rire que la terreur, parle un français haut en couleurs et quelques-unes de ses réparties sont devenues cultes. On en trouve même les meilleures sur YouTube.

Kaboul Kitchen est excellent tant qu’il s’inscrit dans le registre de la comédie, multipliant les historiettes toutes plus cocasses les unes que les autres. En revanche, il perd en qualité quand il s’essaie au thriller dans la saison 3. Faute de moyens, faute de rythme, faute de tension narrative, la série, boudée par le public, ne sera d’ailleurs pas renouvelée à la fin de cette saison.

Kaboul Kitchen s’est heurté à une limite qu’il n’a pas réussi à dépasser : l’authenticité. Si l’équipe est allée filmer quelques plans extérieurs à Kaboul, intercalés au montage, la série a été tournée au Maroc, dans des décors beaucoup trop touristiques pour rendre crédible un récit en état de siège. Pire : tous les acteurs y parlent le français, y compris ceux censés interpréter des personnages afghans. Du coup, un des obstacles majeurs au dialogue interculturel, la barrière de la langue, est gommée comme par miracle.

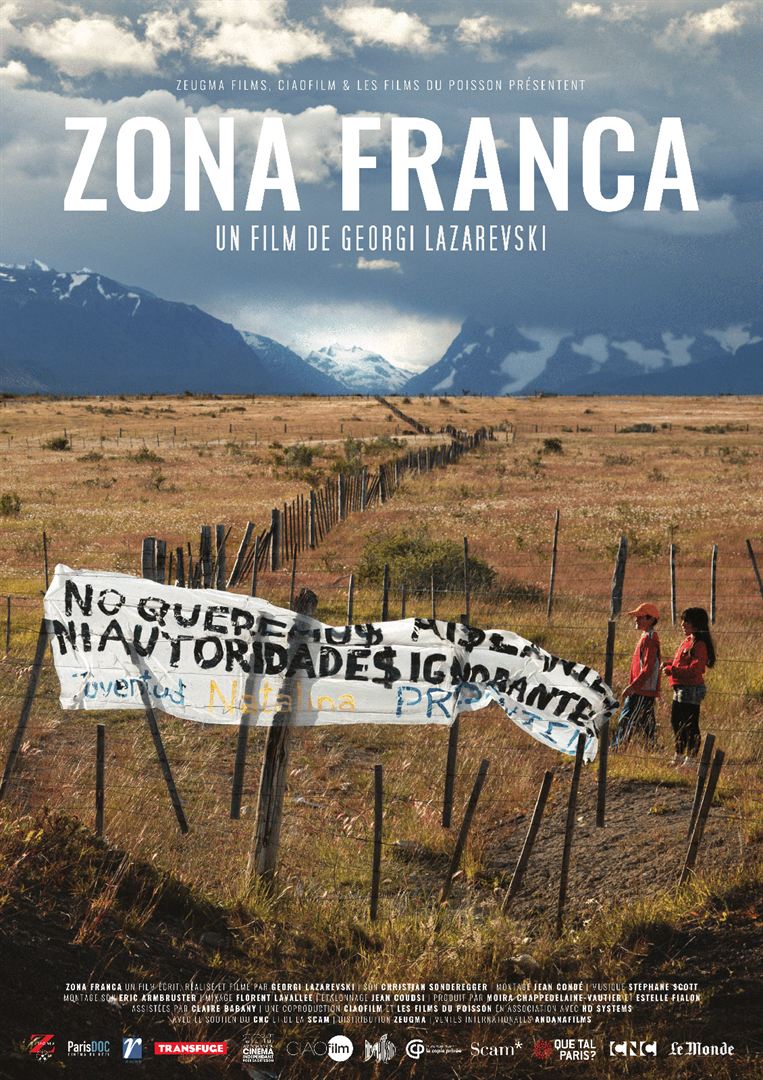

L’extrême sud du Chili, en Patagonie, est une terre ingrate dont les colons ont jadis chassé les habitants pour y exploiter l’or blanc, le mouton, sa viande, son cuir, sa laine.

L’extrême sud du Chili, en Patagonie, est une terre ingrate dont les colons ont jadis chassé les habitants pour y exploiter l’or blanc, le mouton, sa viande, son cuir, sa laine. L’action commence en 1957 à Pittsburgh. Elle se déroule pour l’essentiel au foyer de Troy Maxson un Afro-américain d’une cinquantaine d’années marié à Rose. Dans sa jeunesse, Troy fut un surdoué du baseball auquel les lois raciales interdirent de faire carrière dans le sport. Éboueur pour la ville de Pittsburgh, il remâche sa rancœur. D’un premier lit, il a eu un fils, Lyons, qui peine à vivre de sa musique et ne cesse d’emprunter de l’argent à son père. Avec Rose, il a eu un second fils, Cory, qui espère, contre les conseils de son père, passer professionnel en football américain.

L’action commence en 1957 à Pittsburgh. Elle se déroule pour l’essentiel au foyer de Troy Maxson un Afro-américain d’une cinquantaine d’années marié à Rose. Dans sa jeunesse, Troy fut un surdoué du baseball auquel les lois raciales interdirent de faire carrière dans le sport. Éboueur pour la ville de Pittsburgh, il remâche sa rancœur. D’un premier lit, il a eu un fils, Lyons, qui peine à vivre de sa musique et ne cesse d’emprunter de l’argent à son père. Avec Rose, il a eu un second fils, Cory, qui espère, contre les conseils de son père, passer professionnel en football américain. Tandis que la chape de plomb du communisme s’abat sur la Pologne de l’après-guerre, le peintre Władysław Strzemiński qui refuse se faire obédience aux nouvelles règles artistiques imposées par le pouvoir, est lentement marginalisé.

Tandis que la chape de plomb du communisme s’abat sur la Pologne de l’après-guerre, le peintre Władysław Strzemiński qui refuse se faire obédience aux nouvelles règles artistiques imposées par le pouvoir, est lentement marginalisé. Fatma, sa fille Nora, Judith, Marlène, Houria, Sonia, sont des mères, des sœurs, des épouses de détenus, qui viennent leur rendre visite un jour de canicule.

Fatma, sa fille Nora, Judith, Marlène, Houria, Sonia, sont des mères, des sœurs, des épouses de détenus, qui viennent leur rendre visite un jour de canicule.

Trois adolescentes sont kidnappées et séquestrées. Leur gardien est affecté de graves troubles de la personnalité.

Trois adolescentes sont kidnappées et séquestrées. Leur gardien est affecté de graves troubles de la personnalité. Dans le Pas-de-Calais, au pied des terrils, Pauline (Emilie Dequenne) déploie une infatigable énergie pour exercer la profession d’infirmière à domicile, élever seule ses deux enfants et s’occuper d’un père malade et ancien communiste. Sa popularité auprès des petites gens conduit le docteur Berthier (André Dussolier), un cadre du Bloc, à lui proposer de prendre la tête de liste aux prochaines élections municipales.

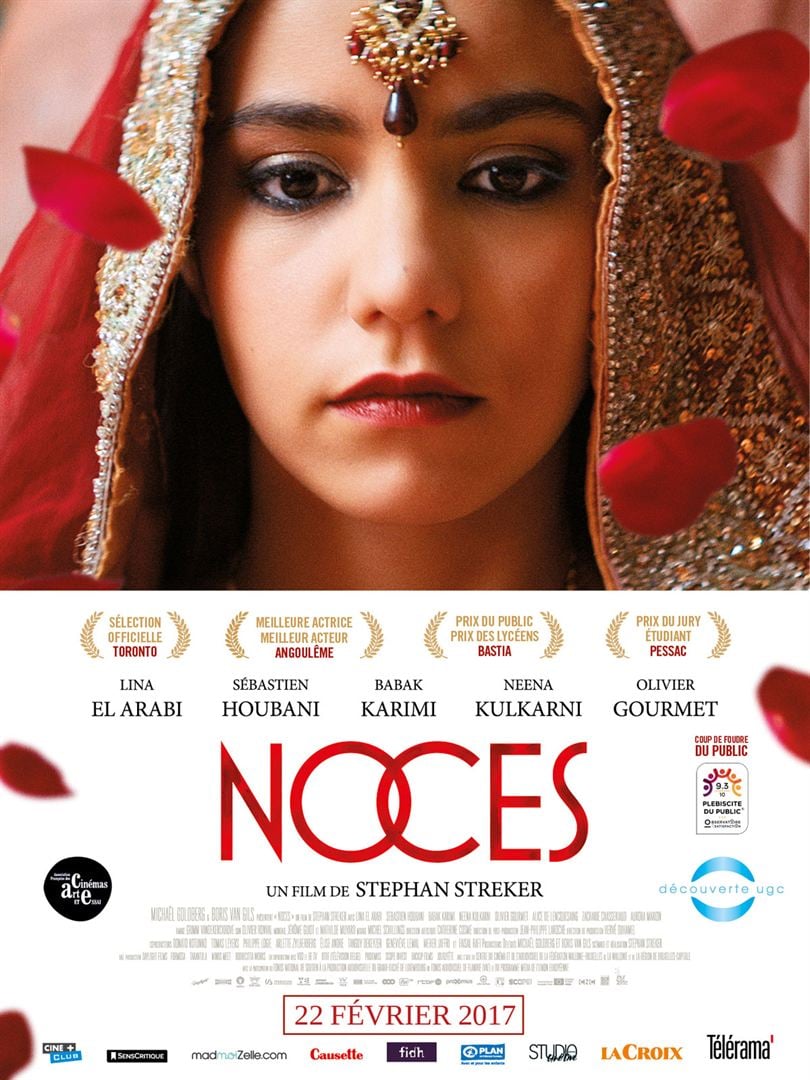

Dans le Pas-de-Calais, au pied des terrils, Pauline (Emilie Dequenne) déploie une infatigable énergie pour exercer la profession d’infirmière à domicile, élever seule ses deux enfants et s’occuper d’un père malade et ancien communiste. Sa popularité auprès des petites gens conduit le docteur Berthier (André Dussolier), un cadre du Bloc, à lui proposer de prendre la tête de liste aux prochaines élections municipales. Zahira a dix-huit ans. Elle vit en Belgique avec son père, sa mère, son frère aîné et sa sœur cadette encore adolescente. À cheval entre deux cultures, elle est à l’aise dans l’une comme dans l’autre : elle fait ses cinq prières chez elle et n’est pas la dernière à s’amuser et à sortir avec ses amis du lycée.

Zahira a dix-huit ans. Elle vit en Belgique avec son père, sa mère, son frère aîné et sa sœur cadette encore adolescente. À cheval entre deux cultures, elle est à l’aise dans l’une comme dans l’autre : elle fait ses cinq prières chez elle et n’est pas la dernière à s’amuser et à sortir avec ses amis du lycée. Saroo, cinq ans, se perd dans un train qui l’emmène à des milliers de kilomètres de chez lui. Il se retrouve à Calcutta sans famille. Recueilli dans un orphelinat, il est adopté par une famille australienne. Vingt ans plus tard, il plonge dans ses souvenirs pour retrouver ses origines.

Saroo, cinq ans, se perd dans un train qui l’emmène à des milliers de kilomètres de chez lui. Il se retrouve à Calcutta sans famille. Recueilli dans un orphelinat, il est adopté par une famille australienne. Vingt ans plus tard, il plonge dans ses souvenirs pour retrouver ses origines.