Laureano n’était encore qu’un adolescent lorsqu’il a été battu par ses camarades, le jour de la fête de son village, et laissé pour mort gravement diminué.

Laureano n’était encore qu’un adolescent lorsqu’il a été battu par ses camarades, le jour de la fête de son village, et laissé pour mort gravement diminué.

Vingt-cinq années ont passé et tous les protagonistes de l’histoire sont restés dans le même village qu’ils n’ont jamais quitté : Laureano, vivant dans la seule compagnie d’une horde de chiens sauvages, Samuel, qui a prospéré et eu un fils, Paulo, devenu gendarme, Vitor, impliqué dans une sombre escroquerie, Judite qui a eu avec Vitor une fille, Salomé, avant de refaire sa vie avec Paulo…

Leur passé va refluer lorsque le corps du fils de Samuel est retrouvé mort, déchiqueté par les chiens de Laureano.

Traces est un film portugais diffusé en sélection officielle à Cannes en 2022 (c’était une première depuis 2006) mais sorti en catimini dans les salles en février dernier.

C’est un film sobre et âpre dont les critiques évoquent souvent, à bon droit, la ressemblance avec As Bestas : mêmes décors ruraux (Traces a été tourné dans le nord du Portugal et As Bestas de l’autre côté de la frontière en Galice), mêmes haines recuites, même destins tragiques…

Traces est un polar dont la durée de plus de deux heures pourrait sembler rebutante. Pourtant, happé par le suspense, on n’y regarde jamais sa montre. On apprend bien vite le nom du meurtrier. Et on redoute que la fin du film y perde de son intérêt. Mais, contre toute attente, la conclusion de Traces, la mécanique implacable et tragique qu’elle déploie nous foudroie.

Traces ne passe plus en salles. Mais si par hasard, vous croisiez son chemin en DVD ou VOD, ne le ratez pas !

Lucie passe des vacances ensoleillées chez sa grand-mère avec sa fille. Elle est actrice et prépare son prochain rôle.

Lucie passe des vacances ensoleillées chez sa grand-mère avec sa fille. Elle est actrice et prépare son prochain rôle. Domingo est veuf. Il croit entendre la voix de sa femme dans la brume qui noie la colline où il habite. Sa maison est menacée d’expropriation pour construire une autoroute. Avec quelques propriétaires irréductibles, Domingo s’entête à tenir tête aux investisseurs véreux qui le menacent physiquement. Sa fille essaie en vain de le convaincre de déménager.

Domingo est veuf. Il croit entendre la voix de sa femme dans la brume qui noie la colline où il habite. Sa maison est menacée d’expropriation pour construire une autoroute. Avec quelques propriétaires irréductibles, Domingo s’entête à tenir tête aux investisseurs véreux qui le menacent physiquement. Sa fille essaie en vain de le convaincre de déménager. C’est l’histoire éclatée sur trois moments (1984, 2000 et 2006) de deux femmes libanaise et israélienne qui partagent des racines françaises. La première, Tanya, a un père officier dans l’Armée du Sud Liban qui a collaboré en 1984 avec l’envahisseur israélien et qui n’a eu d’autre issue en 2000, lorsque Tsahal s’est retiré, que de quitter le Liban. La seconde, Myriam, de quelques années plus âgée, est mariée à un officier du renseignement israélien qui combat au Liban et qui y a connu le père de Tanya. Elle a eu un fils qui part faire son service militaire en 2006 et qui est fait prisonnier au front.

C’est l’histoire éclatée sur trois moments (1984, 2000 et 2006) de deux femmes libanaise et israélienne qui partagent des racines françaises. La première, Tanya, a un père officier dans l’Armée du Sud Liban qui a collaboré en 1984 avec l’envahisseur israélien et qui n’a eu d’autre issue en 2000, lorsque Tsahal s’est retiré, que de quitter le Liban. La seconde, Myriam, de quelques années plus âgée, est mariée à un officier du renseignement israélien qui combat au Liban et qui y a connu le père de Tanya. Elle a eu un fils qui part faire son service militaire en 2006 et qui est fait prisonnier au front. Asja, la quarantaine, s’est inscrite à une journée de speed dating. Elle y retrouve Zoran, un homme de son âge, avec qui elle avait déjà échangé quelques messages électroniques. Mais rien ne se passera comme prévu.

Asja, la quarantaine, s’est inscrite à une journée de speed dating. Elle y retrouve Zoran, un homme de son âge, avec qui elle avait déjà échangé quelques messages électroniques. Mais rien ne se passera comme prévu. Une célèbre romancière retrouve dans un quartier excentré de Séoul une ancienne amie qui tient une librairie. Elle croise ensuite un réalisateur et sa femme, une jeune actrice de cinéma qui vient de décider de faire une pause dans sa carrière et, de retour dans la librairie de son amie, un vieux poète qu’elle avait connu de nombreuses années plus tôt.

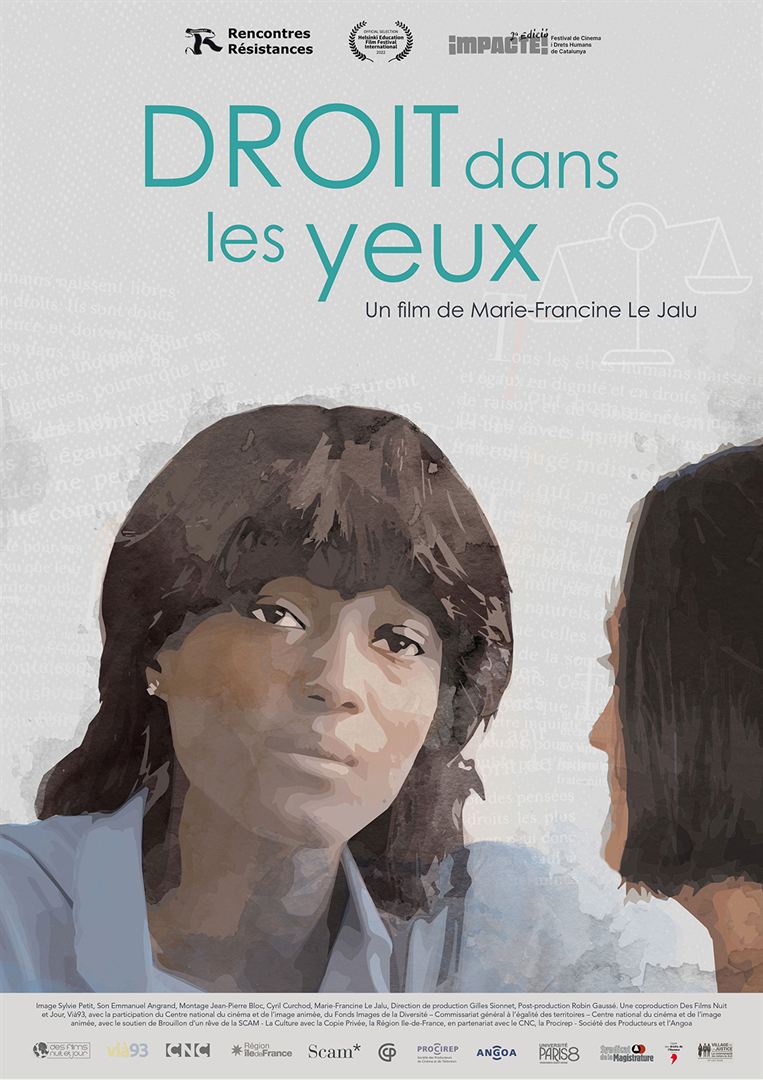

Une célèbre romancière retrouve dans un quartier excentré de Séoul une ancienne amie qui tient une librairie. Elle croise ensuite un réalisateur et sa femme, une jeune actrice de cinéma qui vient de décider de faire une pause dans sa carrière et, de retour dans la librairie de son amie, un vieux poète qu’elle avait connu de nombreuses années plus tôt. Pendant deux années, Marie-Francine Le Jalu a filmé les étudiants de la clinique juridique créée à la faculté de droit de Paris-Saint-Denis. Ils reçoivent des justiciables qui leur exposent leurs difficultés : certains sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, d’autres réfléchissent à leur succession, d’autres encore veulent s’assurer, avant de postuler à un emploi, de l’effacement de leur casier judiciaire de peines auxquelles ils ont été condamnés. Sous le contrôle de leurs professeurs, les étudiants fournissent à leurs interlocuteurs des conseils juridiques.

Pendant deux années, Marie-Francine Le Jalu a filmé les étudiants de la clinique juridique créée à la faculté de droit de Paris-Saint-Denis. Ils reçoivent des justiciables qui leur exposent leurs difficultés : certains sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, d’autres réfléchissent à leur succession, d’autres encore veulent s’assurer, avant de postuler à un emploi, de l’effacement de leur casier judiciaire de peines auxquelles ils ont été condamnés. Sous le contrôle de leurs professeurs, les étudiants fournissent à leurs interlocuteurs des conseils juridiques. Ingénieur chez Ariane, Jim Desforges (Nicolas Giraud) ne s’est jamais remis d’avoir raté de justesse la sélection de l’ESA pour devenir astronaute. Il n’a pas renoncé à partir dans l’espace et nourrit depuis huit ans un projet fou : construire seul une fusée et lancer le premier vol spatial habité amateur. Pour l’aider dans sa tâche, il n’avait jusqu’à présent que sa grand-mère (Hélène Vincent), qui mettait à sa disposition sa ferme et ses terrains dans l’Eure, et André (Bruno Lochet), un voisin chimiste aussi illuminé que lui qui a conçu pour lui un carburant solide. Il se décide à recruter l’ancien astronaute Alexandre Ribbot (Mathieu Kassovitz) pour l’assister.

Ingénieur chez Ariane, Jim Desforges (Nicolas Giraud) ne s’est jamais remis d’avoir raté de justesse la sélection de l’ESA pour devenir astronaute. Il n’a pas renoncé à partir dans l’espace et nourrit depuis huit ans un projet fou : construire seul une fusée et lancer le premier vol spatial habité amateur. Pour l’aider dans sa tâche, il n’avait jusqu’à présent que sa grand-mère (Hélène Vincent), qui mettait à sa disposition sa ferme et ses terrains dans l’Eure, et André (Bruno Lochet), un voisin chimiste aussi illuminé que lui qui a conçu pour lui un carburant solide. Il se décide à recruter l’ancien astronaute Alexandre Ribbot (Mathieu Kassovitz) pour l’assister. Chevalier noir raconte, à Téhéran, de nos jours, la vie de deux frères aussi dissemblables que possible, qui vivent après la mort de leur mère, avec leur père, un héroïnomane à bout de souffle, dans une maison décatie sur les hauteurs de la ville.

Chevalier noir raconte, à Téhéran, de nos jours, la vie de deux frères aussi dissemblables que possible, qui vivent après la mort de leur mère, avec leur père, un héroïnomane à bout de souffle, dans une maison décatie sur les hauteurs de la ville. La vie de Sam Fabelman fut changée à jamais après que ses parents l’eurent amené, à cinq ans à peine, voir au cinéma son premier film, Sous le plus grand chapiteau du monde. Avec la caméra que ses parents lui offrent quelques années plus tard, le jeune Sam filme sa famille qui vient de déménager en Arizona et tourne même quelques courts-métrages avec des amis scouts. Entouré de son père, un ingénieur brillant qui participe chez General Electric à la naissance de l’informatique, de sa mère (Michelle Williams), une artiste refoulée, de ses trois sœurs, et d’oncle Bennie (Seth Rogen), un collègue de travail de son père devenu membre à part entière de la famille, Sam y vit ses années les plus heureuses.

La vie de Sam Fabelman fut changée à jamais après que ses parents l’eurent amené, à cinq ans à peine, voir au cinéma son premier film, Sous le plus grand chapiteau du monde. Avec la caméra que ses parents lui offrent quelques années plus tard, le jeune Sam filme sa famille qui vient de déménager en Arizona et tourne même quelques courts-métrages avec des amis scouts. Entouré de son père, un ingénieur brillant qui participe chez General Electric à la naissance de l’informatique, de sa mère (Michelle Williams), une artiste refoulée, de ses trois sœurs, et d’oncle Bennie (Seth Rogen), un collègue de travail de son père devenu membre à part entière de la famille, Sam y vit ses années les plus heureuses.