Gu Xi vit seule avec son grand frère, Gu Liang, dans une minuscule cabane de pêcheur dans le nord-est de la Chine. Faute de papier en règles, elle risque de perdre son travail dans l’hôtel qui l’emploie. Et son frère risque de perdre le sien suite à la marée noire qui contamine la pêche. Mais une autre menace moins violente risque de dissoudre le lien indéfectible qui unit la petite sœur à son grand frère : Qingchang, une fille de la haute, dont Gu Liang s’est entiché.

Gu Xi vit seule avec son grand frère, Gu Liang, dans une minuscule cabane de pêcheur dans le nord-est de la Chine. Faute de papier en règles, elle risque de perdre son travail dans l’hôtel qui l’emploie. Et son frère risque de perdre le sien suite à la marée noire qui contamine la pêche. Mais une autre menace moins violente risque de dissoudre le lien indéfectible qui unit la petite sœur à son grand frère : Qingchang, une fille de la haute, dont Gu Liang s’est entiché.

Grand frère porte à l’international le titre de Wisdom Tooth. C’est une référence à la dent de sagesse qui torture Gu Xi et qu’elle finira par extraire elle même avec un couteau effilé. C’est aussi la référence à un passage, à la sortie de l’enfance, à la situation dans laquelle le lent éloignement de son frère la place.

Le thème est assez éculé. Une intrigue confuse sur fond de lutte de gangs et de trafics de faux papiers ne lui apporte guère d’intérêt. Les bords enneigés de la Mer jaune, noyée sous la brume, ne constituent pas le plus euphorisant des écrins.

Bref, on déprime sec et on s’ennuie ferme….

Peipei est une jeune adolescente chinoise comme tant d’autres. Ses parents sont séparés. Elle vit avec sa mère à Shenzhen et prend chaque jour le train pour aller étudier à Hong Kong. Sa meilleure amie, Jo, sort avec Hao, un garçon plus âgé. Hao et ses amis trafiquent à la frontière, important illégalement en Chine continentale les téléphones portables dernier cri commercialisés pour l’instant à Hong Kong seulement. Pour récolter l’argent qui lui permettra de réaliser son rêve (partir avec Jo au Japon y voir tomber la neige), mais aussi par attirance pour Hao, Peipei accepte de participer à ces trafics.

Peipei est une jeune adolescente chinoise comme tant d’autres. Ses parents sont séparés. Elle vit avec sa mère à Shenzhen et prend chaque jour le train pour aller étudier à Hong Kong. Sa meilleure amie, Jo, sort avec Hao, un garçon plus âgé. Hao et ses amis trafiquent à la frontière, important illégalement en Chine continentale les téléphones portables dernier cri commercialisés pour l’instant à Hong Kong seulement. Pour récolter l’argent qui lui permettra de réaliser son rêve (partir avec Jo au Japon y voir tomber la neige), mais aussi par attirance pour Hao, Peipei accepte de participer à ces trafics. Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir.

Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir. White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism.

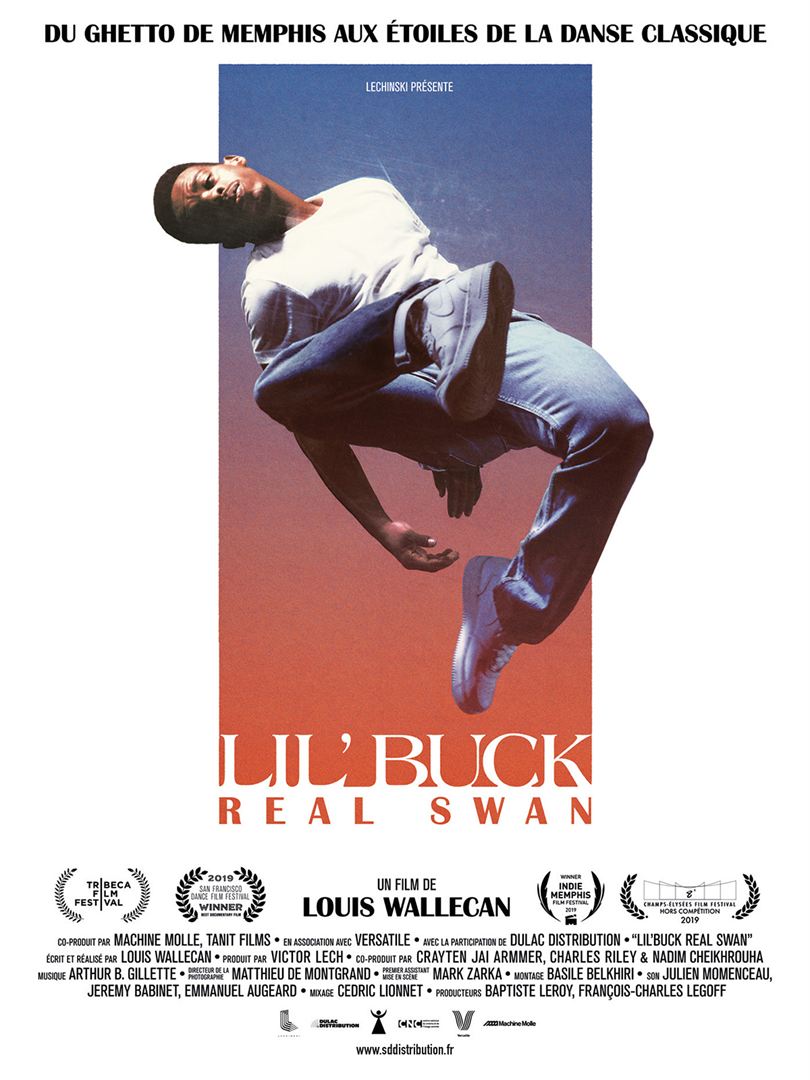

White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism. Lil Buck – né Charles Riley – est devenu une icône de la danse contemporaine. Il a grandi à Memphis et y a pratiqué très jeune le jookin, une danse urbaine cousine du gangsta-walk. Il complète sa formation au New Ensemble Ballet de Memphis avant de partir poursuivre sa carrière en Californie. En 2011, le réalisateur Spike Jonze filme sur son téléphone portable son interprétation du Cygne de Camille Saint-Saëns accompagné par le violoncelliste Yo-Yo Ma. La vidéo devient virale. C’est le début du succès pour le jeune artiste.

Lil Buck – né Charles Riley – est devenu une icône de la danse contemporaine. Il a grandi à Memphis et y a pratiqué très jeune le jookin, une danse urbaine cousine du gangsta-walk. Il complète sa formation au New Ensemble Ballet de Memphis avant de partir poursuivre sa carrière en Californie. En 2011, le réalisateur Spike Jonze filme sur son téléphone portable son interprétation du Cygne de Camille Saint-Saëns accompagné par le violoncelliste Yo-Yo Ma. La vidéo devient virale. C’est le début du succès pour le jeune artiste. Family Romance est le nom d’une agence de « locations de proches » au Japon. Pour quelques heures ou pour quelques semaines, ses employés se feront passer pour la fiancée que vos parents exigent instamment que vous leur présentiez ou pour le père qui ne peut vous conduire à l’autel.

Family Romance est le nom d’une agence de « locations de proches » au Japon. Pour quelques heures ou pour quelques semaines, ses employés se feront passer pour la fiancée que vos parents exigent instamment que vous leur présentiez ou pour le père qui ne peut vous conduire à l’autel. Le Professeur et Giorgio sont deux septuagénaires romains qui tirent le diable par la queue avec une retraite de misère. Sans attaches, sans amis, sans guère d’argent, ils rêvent à un ailleurs où l’herbe serait plus verte – et la bière moins chère. Ils sont bientôt rejoints dans leur projet de départ par un troisième larron, Attilio, brocanteur du dimanche. Où partir ? Cuba ? Bali ? les Açores ?

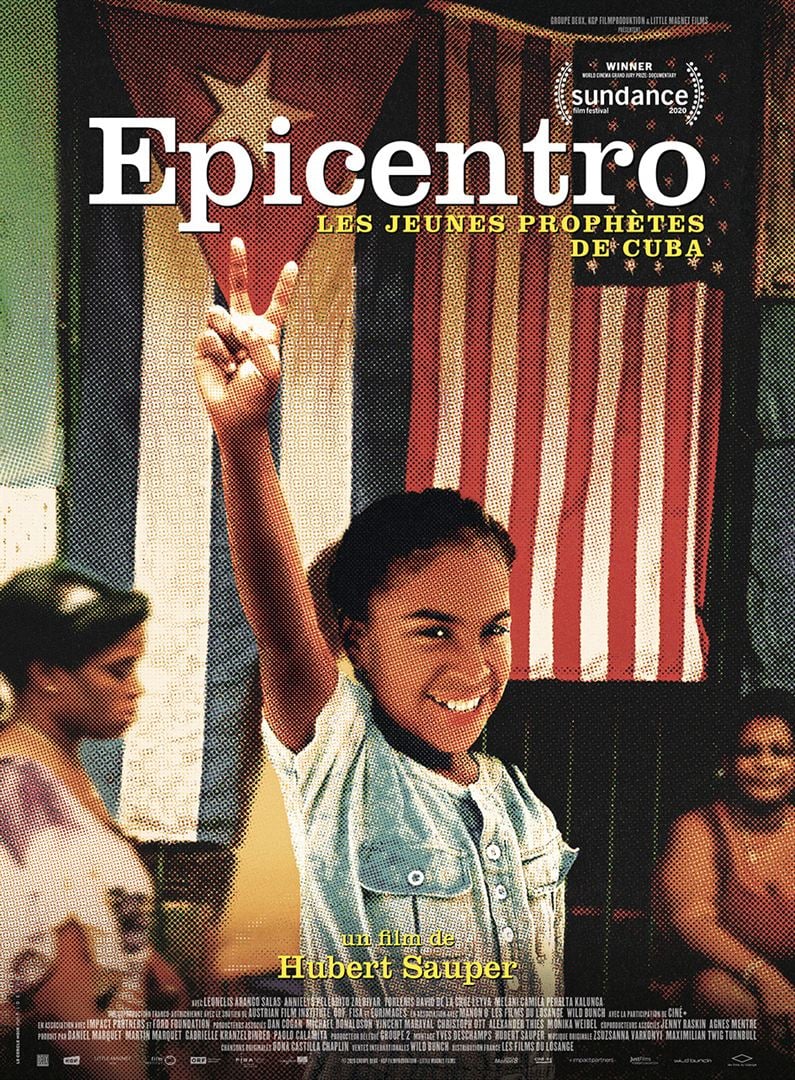

Le Professeur et Giorgio sont deux septuagénaires romains qui tirent le diable par la queue avec une retraite de misère. Sans attaches, sans amis, sans guère d’argent, ils rêvent à un ailleurs où l’herbe serait plus verte – et la bière moins chère. Ils sont bientôt rejoints dans leur projet de départ par un troisième larron, Attilio, brocanteur du dimanche. Où partir ? Cuba ? Bali ? les Açores ? Epicentro est une plongée immersive dans La Havane, la capitale cubaine, sur les pas de ses habitants, à la fin de l’ère castriste.

Epicentro est une plongée immersive dans La Havane, la capitale cubaine, sur les pas de ses habitants, à la fin de l’ère castriste. Eva (Itsaso Arana, des faux airs de Valérie Donzelli) a trente-trois ans. Elle a décidé de passer le mois d’août à Madrid, dans l’appartement surchauffé que lui prête un ami. La capitale est désertée, la canicule ayant fait fuir les Madrilènes et les touristes. Eva déambule sans but et noue au fil des jours et des rencontres des amitiés éphémères.

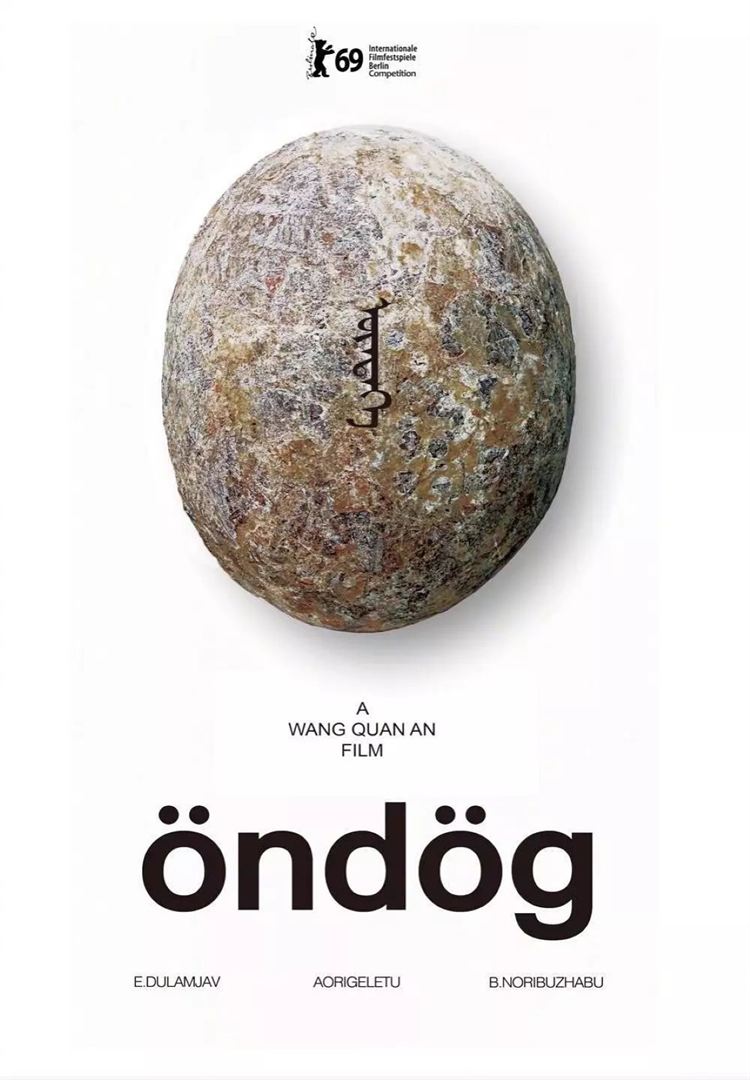

Eva (Itsaso Arana, des faux airs de Valérie Donzelli) a trente-trois ans. Elle a décidé de passer le mois d’août à Madrid, dans l’appartement surchauffé que lui prête un ami. La capitale est désertée, la canicule ayant fait fuir les Madrilènes et les touristes. Eva déambule sans but et noue au fil des jours et des rencontres des amitiés éphémères. Un cadavre est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Pour le protéger des loups dans l’attente de l’arrivée de la police scientifique, un bleu est posté en faction. Il risque de mourir de froid si une bergère du coin ne vient le réchauffer.

Un cadavre est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Pour le protéger des loups dans l’attente de l’arrivée de la police scientifique, un bleu est posté en faction. Il risque de mourir de froid si une bergère du coin ne vient le réchauffer.