Youri, seize ans, a grandi dans la cité Gagarine, à Ivry-sur-Seine, une barre HLM inaugurée en grande pompe en 1963 en présence du célèbre cosmonaute soviétique. Elle a, hélas, au fil des ans, connu la lente déchéance des immenses barres d’immeubles des Trente Glorieuses. Son évacuation, le relogement de ses occupants, sa destruction sont devenus inéluctables. Mais Youri, ingénieux Géo Trouvetou qui rêve depuis toujours de devenir cosmonaute, entre en résistance. Avec la complicité de Diana, une jeune Rom qui lui fournit les matériaux dont il a besoin, de Houssam, son voisin et ami, et de Dan, un petit dealer, il transforme son appartement en capsule spatiale auto-suffisante.

Youri, seize ans, a grandi dans la cité Gagarine, à Ivry-sur-Seine, une barre HLM inaugurée en grande pompe en 1963 en présence du célèbre cosmonaute soviétique. Elle a, hélas, au fil des ans, connu la lente déchéance des immenses barres d’immeubles des Trente Glorieuses. Son évacuation, le relogement de ses occupants, sa destruction sont devenus inéluctables. Mais Youri, ingénieux Géo Trouvetou qui rêve depuis toujours de devenir cosmonaute, entre en résistance. Avec la complicité de Diana, une jeune Rom qui lui fournit les matériaux dont il a besoin, de Houssam, son voisin et ami, et de Dan, un petit dealer, il transforme son appartement en capsule spatiale auto-suffisante.

Pour leur premier long-métrage, Fanny Liatard et Jeremy Trouilh ont planté leur caméra dans la « ceinture rouge » parisienne. Ils y ont filmé la destruction d’un grand ensemble. Ils auraient pu en faire un documentaire. Leur film en porte la trace depuis ses toutes premières images – qui montrent Youri Gagarine à Ivry-sur-Seine inaugurant la cité qui porte son nom – aux toutes dernières – où on entend en voix off le témoignage de quelques habitants. Ils auraient pu aussi en faire un film marqué au sceau du réalisme social, comme on en a tant vus pour raconter la banlieue depuis La Haine jusqu’aux Misérables en passant par L’Esquive, Bande de filles ou Divines.

Le parti qu’ils ont choisi est radicalement différent et sacrément culotté. Gagarine s’inscrit dans le registre du réalisme magique voire de la pure poésie sinon de la science-fiction. Il accompagne Youri dans son délire jusqu’au-boutiste. Les critiques qui ont accueilli ce conte fantastique, sélectionné en compétition officielle à Cannes en 2020, sont laudatives. Elles saluent ce parti pris original, aux antipodes de la façon désormais bien conventionnelle de filmer les banlieues et leur anomie. Elles vantent sa douceur, sa beauté plastique, son inventivité, son onirisme.

Sans rien dénier de ses qualités, je suis hélas passé à côté de ce beau film. Si j’ai été touché par le jeu de la formidable Lyna Khoudri, la révélation de Papicha, j’ai trouvé bien pataud Alséni Bathily, le héros, et sous-employé le pourtant excellent Finnegan Oldfield dans un rôle de petite frappe. Je ne disconviens pas que le film soit poétique et doux. Mais j’ai trouvé que sa métaphore était filée avec trop de systématisme pour ne pas tourner au pur concept : filmer la destruction de la cité Gagarine comme le décollage d’une fusée spatiale. Un concept qui m’est apparu aussi artificiel que stérile.

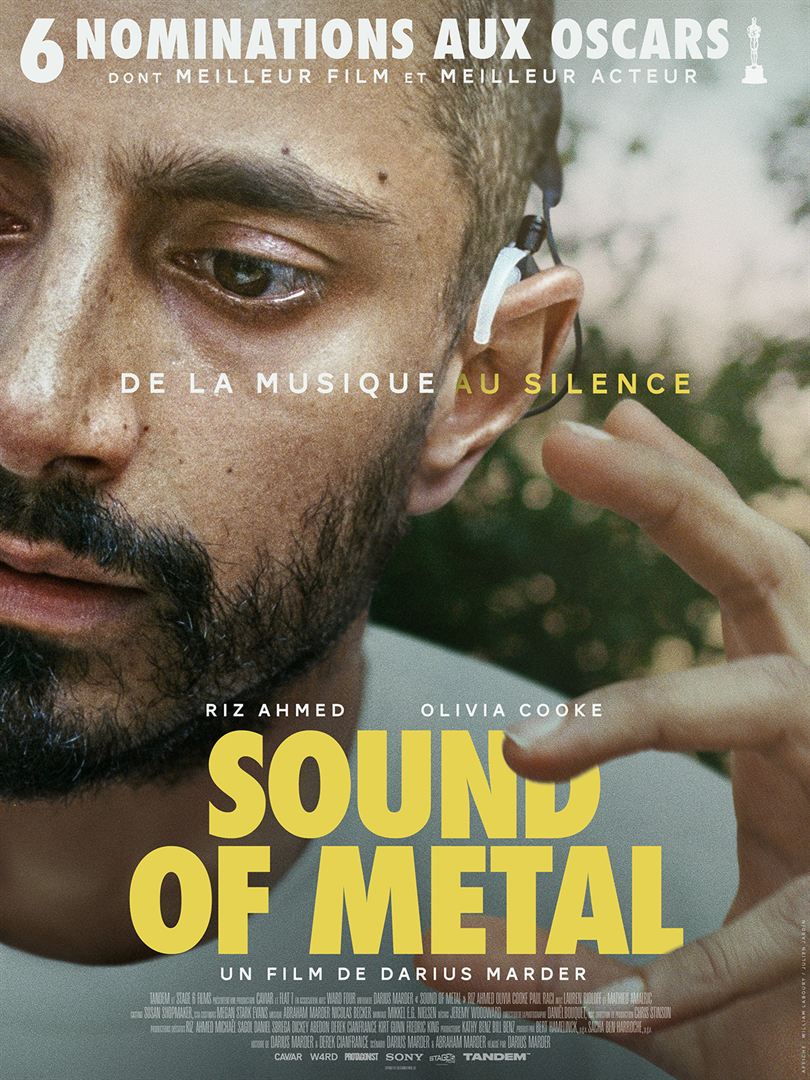

Ruben (Riz Ahmed) est batteur. Lou (Olivia Cooke) est guitariste. Ruben et Lou forment, sur la scène et à la ville, un couple inséparable. Leur groupe de heavy metal Blackgammon se produit sur des scènes underground. Pour aller de l’une à l’autre, Ruben et Lou circulent en mobile home.

Ruben (Riz Ahmed) est batteur. Lou (Olivia Cooke) est guitariste. Ruben et Lou forment, sur la scène et à la ville, un couple inséparable. Leur groupe de heavy metal Blackgammon se produit sur des scènes underground. Pour aller de l’une à l’autre, Ruben et Lou circulent en mobile home. Tierno est le jeune imam d’une petite ville du nord du Sénégal, en pays peul. Sa santé est fragile, ses poumons malades. Sa fille, Nafi, souhaite se marier avec Tokara, son cousin. Les deux jeunes gens rêvent de partir à Dakar, Nafi pour y poursuivre des études de neurosciences, Tokara pour y danser. C’est le moment que choisit Ousmane, le frère de Tierno et le père de Tokara, pour débarquer. Il revient d’Europe où il a passé de longues années et où il a versé dans le fanatisme religieux qu’il souhaite imposer à sa communauté et aux futurs époux.

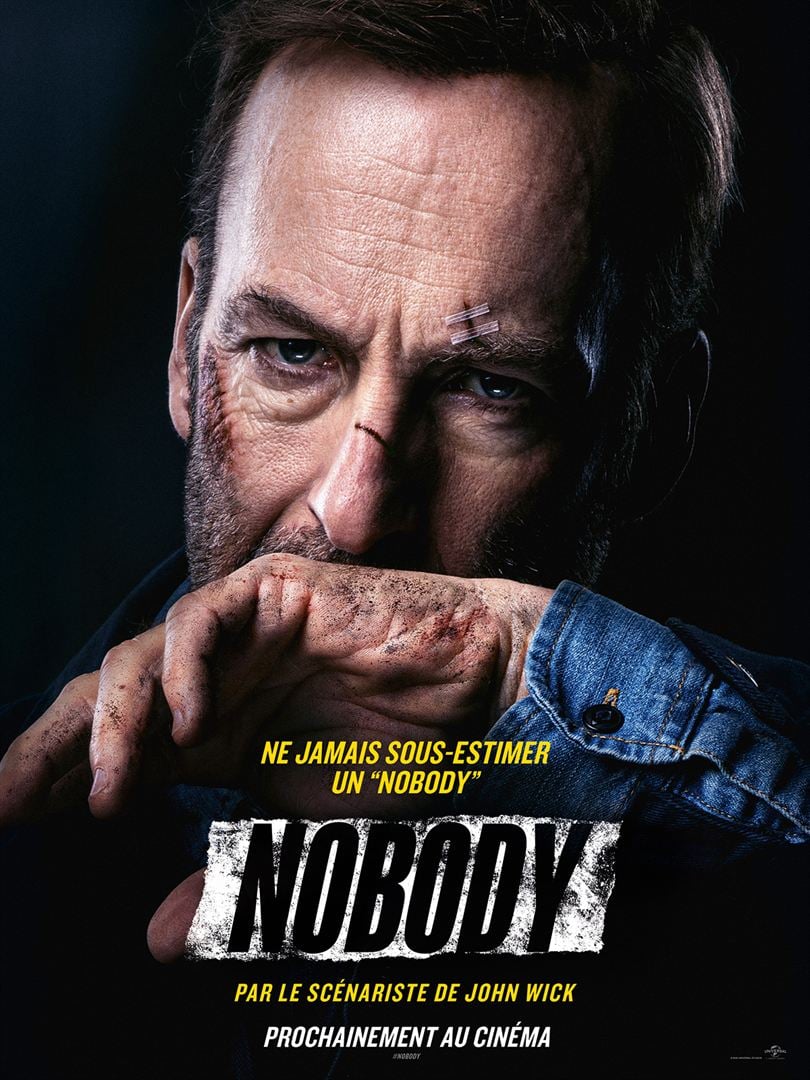

Tierno est le jeune imam d’une petite ville du nord du Sénégal, en pays peul. Sa santé est fragile, ses poumons malades. Sa fille, Nafi, souhaite se marier avec Tokara, son cousin. Les deux jeunes gens rêvent de partir à Dakar, Nafi pour y poursuivre des études de neurosciences, Tokara pour y danser. C’est le moment que choisit Ousmane, le frère de Tierno et le père de Tokara, pour débarquer. Il revient d’Europe où il a passé de longues années et où il a versé dans le fanatisme religieux qu’il souhaite imposer à sa communauté et aux futurs époux. Hutch Mansell (Bob Odenkirk) est un nobody, un moins que rien. Marié à Rebecca (Connie Nielsen), père de deux enfants, il mène une existence routinière dans la petite entreprise de son beau-père. Le jour où deux cambrioleurs pénètrent chez lui, son incapacité à protéger sa famille achève de le discréditer aux yeux de son fils aîné.

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) est un nobody, un moins que rien. Marié à Rebecca (Connie Nielsen), père de deux enfants, il mène une existence routinière dans la petite entreprise de son beau-père. Le jour où deux cambrioleurs pénètrent chez lui, son incapacité à protéger sa famille achève de le discréditer aux yeux de son fils aîné. Jasna (Doria Lorenci-Flatz), la quarantaine, a depuis longtemps quitté la Croatie pour l’Allemagne où elle s’est mariée et a eu deux enfants. Elle revient au chevet de sa mère Anka (Neva Rosic) dont la santé décline. Ce retour au pays natal lui pèse ; car Anka est une vieille femme acariâtre et égoïste, confite dans le deuil de son mari et de son fils, qui ne manifeste aucune reconnaissance pour sa fille. Jasna est déchirée entre son devoir filial et le malaise viscéral que sa mère lui inspire.

Jasna (Doria Lorenci-Flatz), la quarantaine, a depuis longtemps quitté la Croatie pour l’Allemagne où elle s’est mariée et a eu deux enfants. Elle revient au chevet de sa mère Anka (Neva Rosic) dont la santé décline. Ce retour au pays natal lui pèse ; car Anka est une vieille femme acariâtre et égoïste, confite dans le deuil de son mari et de son fils, qui ne manifeste aucune reconnaissance pour sa fille. Jasna est déchirée entre son devoir filial et le malaise viscéral que sa mère lui inspire. Pak et Hoi sont deux homosexuels hong-kongais sexagénaires. Toute leur vie, ils ont caché leur homosexualité à leurs proches. Conducteur de taxi, Pak vit avec sa femme et est sur le point de marier sa fille à un homme qu’il n’apprécie guère. Hoi est veuf et vit avec son fils, catholique très pratiquant, sa bru et sa petite-fille. Les deux hommes vieillissants vont vivre ensemble une idylle qui mettra en péril le fragile équilibre de leurs vies.

Pak et Hoi sont deux homosexuels hong-kongais sexagénaires. Toute leur vie, ils ont caché leur homosexualité à leurs proches. Conducteur de taxi, Pak vit avec sa femme et est sur le point de marier sa fille à un homme qu’il n’apprécie guère. Hoi est veuf et vit avec son fils, catholique très pratiquant, sa bru et sa petite-fille. Les deux hommes vieillissants vont vivre ensemble une idylle qui mettra en péril le fragile équilibre de leurs vies. Héctor Abad Gómez (1921-1987) fut professeur de médecine à l’Université d’Antioquia à Medellín. Il y fonda l’École nationale de santé publique et y œuvra, sa vie durant, pour l’amélioration de la qualité de vie des plus pauvres et la défense de leur santé. Ses prises de position progressistes lui valurent l’hostilité des autorités et l’obligèrent plusieurs fois à s’exiler. Retraité de la Faculté de médecine, il s’engagea à la fin de sa vie en politique et brigua la mairie de Medellín.

Héctor Abad Gómez (1921-1987) fut professeur de médecine à l’Université d’Antioquia à Medellín. Il y fonda l’École nationale de santé publique et y œuvra, sa vie durant, pour l’amélioration de la qualité de vie des plus pauvres et la défense de leur santé. Ses prises de position progressistes lui valurent l’hostilité des autorités et l’obligèrent plusieurs fois à s’exiler. Retraité de la Faculté de médecine, il s’engagea à la fin de sa vie en politique et brigua la mairie de Medellín. En 2017, sur la foi d’une courte vidéo de six minutes interprétée par des danseurs de Krump, le jeune plasticien Clément Cogitore fut choisi par l’Opéra de Paris pour monter les Indes galantes. Il fit un pari audacieux : mêler le hip-hop au baroque. De l’opéra de Rameau, datant de 1735, hymne au « Bon Sauvage », il opta pour une interprétation radicale : mettre en scène une jeunesse cosmopolite, dansant sur un cratère en ébullition, partant à l’assaut de la Bastille. Le spectacle fut ovationné ; l’accueil critique fut plus tiède.

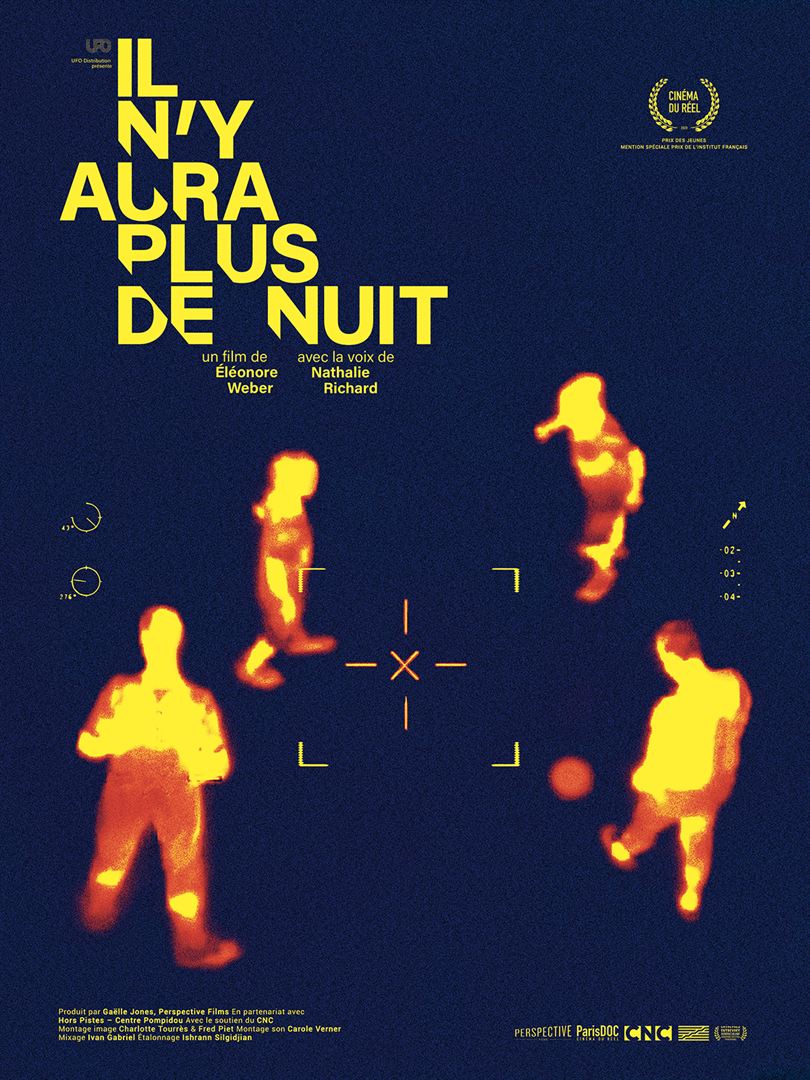

En 2017, sur la foi d’une courte vidéo de six minutes interprétée par des danseurs de Krump, le jeune plasticien Clément Cogitore fut choisi par l’Opéra de Paris pour monter les Indes galantes. Il fit un pari audacieux : mêler le hip-hop au baroque. De l’opéra de Rameau, datant de 1735, hymne au « Bon Sauvage », il opta pour une interprétation radicale : mettre en scène une jeunesse cosmopolite, dansant sur un cratère en ébullition, partant à l’assaut de la Bastille. Le spectacle fut ovationné ; l’accueil critique fut plus tiède. Philosophe de formation, la documentariste Éléonore Weber a glané sur YouTube des images de guerre déclassifiées filmées sur des théâtres d’opérations exterieures (Afghanistan, Irak, Sahel…) depuis des hélicoptères américains ou français. La voix off de Nathalie Richard les commente.

Philosophe de formation, la documentariste Éléonore Weber a glané sur YouTube des images de guerre déclassifiées filmées sur des théâtres d’opérations exterieures (Afghanistan, Irak, Sahel…) depuis des hélicoptères américains ou français. La voix off de Nathalie Richard les commente. Jeune veuve, Virginie (Suliane Brahim) s’occupe seule de sa fille et de son fils. Dans une ferme du Lot-et-Garonne, cette jeune agricultrice écoresponsable élève non sans mal des sauterelles dont elle tire une farine hyper-protéinée destinée à l’alimentation animale. Mais sa production n’est pas suffisante pour couvrir ses coûts. Tout change lorsque Virginie découvre par hasard que ses bêtes, trop peu charnues, enregistrent une croissance monstrueuse si on les nourrit avec du sang. Prête à tout pour sauver son exploitation, Virginie se lance dans une surenchère productiviste.

Jeune veuve, Virginie (Suliane Brahim) s’occupe seule de sa fille et de son fils. Dans une ferme du Lot-et-Garonne, cette jeune agricultrice écoresponsable élève non sans mal des sauterelles dont elle tire une farine hyper-protéinée destinée à l’alimentation animale. Mais sa production n’est pas suffisante pour couvrir ses coûts. Tout change lorsque Virginie découvre par hasard que ses bêtes, trop peu charnues, enregistrent une croissance monstrueuse si on les nourrit avec du sang. Prête à tout pour sauver son exploitation, Virginie se lance dans une surenchère productiviste.