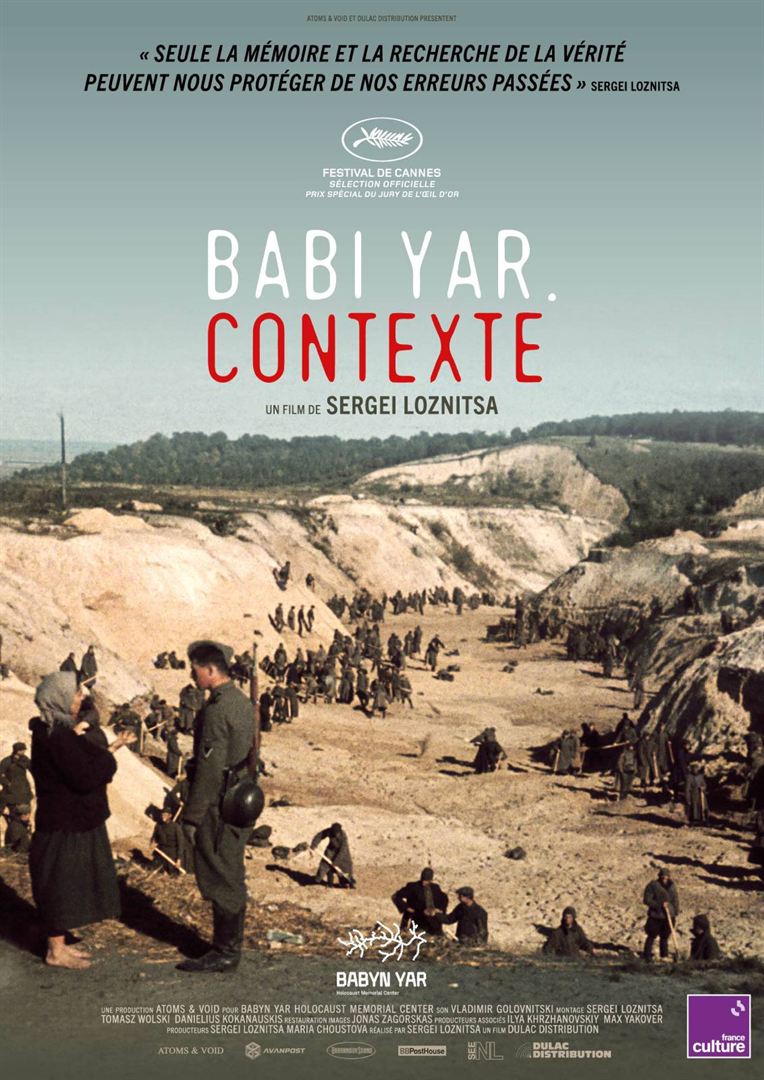

Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens.

Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens.

Le réalisateur ukrainien Serguei Loznista, né en Biélorussie soviétique en 1964, installé à Berlin depuis 2001, est l’auteur d’une œuvre protéiforme. Passionné d’histoire, chroniqueur de celle de son pays, il a réalisé des documentaires et des fictions : Dans la brume, Maïdan, Une femme douce, Donbass…

Depuis plusieurs années, il souhaitait réaliser une fiction autour du massacre de Babi Yar. Mais, ne parvenant pas à boucler le budget de ce film ambitieux, il a pris le parti provisoire de plonger dans les archives, tant allemandes que russes, d’y retrouver des images souvent inédites et de les monter. Son principal obstacle pour parler de Babi Yar est qu’on n’en a quasiment aucune image, toute l’opération ayant été menée par l’occupant nazi sous le sceau du secret.

Comme son sous-titre l’annonce, ce documentaire remet le massacre en « contexte ». Il le fait tant et si bien qu’il finit presque par en oublier son sujet. C’est au bout d’une heure seulement, après que l’opération Barbarossa nous a été racontée dans le moindre détail, que seront évoqués, presqu’à la sauvette, les crimes commis à Babi Yar. Auparavant, on aura vu les colonnes de chars allemands partant à la conquête de l’URSS, les longues files de prisonniers de l’Armée rouge complaisamment filmés par la propagande nazie pour donner aux spectateurs l’impression d’une armée en déroute. Puis, les archives soviétiques montreront le même spectacle symétrique, lorsque Kiev sera reprise à l’automne 1943 : mêmes colonnes de chars, soviétiques cette fois-ci, mêmes prisonniers hagards, sous l’uniforme allemand désormais. Et dans un cas comme dans l’autre, les mêmes foules ukrainiennes qui applaudissent leur nouvel occupant: en 1941 les Allemands qui les libèrent du joug soviétique, en 1943 l’Armée rouge qui les libère de l’occupation allemande. Joie sincère d’être libérés ? ou collaborationnisme à tout crin, prompt à tous les revirements de vestes ?

Le documentaire de Serguei Loznitsa n’épargne personne. Ni les Nazis allemands, ni les Soviétiques, ni même les Ukrainiens dont la passivité semble être le seul trait de caractère – alors qu’il y aurait eu des choses à dire, sinon à montrer (car on imagine que ses images sont rares), de la résistance ukrainienne à la fois contre l’invasion allemande et contre la « libération » puis l’occupation soviétique de 1943-1945.

Babi yar. Contexte nous montre que les meurtres de Babi Yar ont été étouffés par l’URSS ou plutôt que leur mémoire a été travestie : leur caractère antisémite était nié par la propagande qui affirmait sans vergogne que des résistants communistes en avaient été les victimes sans faire mention de leur judéité.

Il y aurait eu aussi des choses à dire et à montrer sur les atermoiements de l’Ukraine indépendante depuis 1991 à ce sujet. Or, le documentaire de Sergei Loznitsa n’en dit mot. Pourtant plusieurs projets de mémorial ont été conçus à Babi Yar ; mais aucun n’a été réalisé. En 2014, l’avenue qui mène à Babi Yar avait été rebaptisée par le maire de Kiev avenue Stepan Bandera, du nom d’un nationaliste ukrainien anticommuniste qui collabora avec l’Allemagne nazie en créant la Légion ukrainienne, sous commandement de la Wehrmacht – une décision administrative que la justice ukrainienne n’a pas estimé bon d’annuler. Sans doute, le 30 septembre 2022, sensible à l’opinion internationale, le président Zelensky s’est-il rendu sur le site pour commémorer le 81ème anniversaire du massacre. Espérons que ce geste signe un infléchissement dans la politique mémorielle de l’Ukraine.

La bande-annonce

Sangok est une actrice coréenne sur le retour qui a longtemps vécu aux Etats-Unis. On la suit pendant vingt-quatre heures alors qu’elle est revenue à Séoul chez sa sœur cadette qui l’héberge et qui se promène avec elle avant un rendez-vous important. Sangok doit rencontrer un réalisateur qui la vénère depuis toujours et qui souhaite lui proposer un rôle. Mais Sangok se voit dans l’impossibilité de l’accepter.

Sangok est une actrice coréenne sur le retour qui a longtemps vécu aux Etats-Unis. On la suit pendant vingt-quatre heures alors qu’elle est revenue à Séoul chez sa sœur cadette qui l’héberge et qui se promène avec elle avant un rendez-vous important. Sangok doit rencontrer un réalisateur qui la vénère depuis toujours et qui souhaite lui proposer un rôle. Mais Sangok se voit dans l’impossibilité de l’accepter.

Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens.

Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens. En 2069 sur son lit de mort le roi Alfredo se remémore son passé. Encore prince, cinquante ans plus tôt, alors qu’il achevait ses études d’histoire de l’art, il avait obtenu de ses parents l’autorisation de travailler dans une brigade de sapeurs-pompiers. Il y était tombé amoureux de son instructeur, le bel Alfonso. Mais la mort du père d’Alfredo et son accession au trône avaient eu raison de cette idylle.

En 2069 sur son lit de mort le roi Alfredo se remémore son passé. Encore prince, cinquante ans plus tôt, alors qu’il achevait ses études d’histoire de l’art, il avait obtenu de ses parents l’autorisation de travailler dans une brigade de sapeurs-pompiers. Il y était tombé amoureux de son instructeur, le bel Alfonso. Mais la mort du père d’Alfredo et son accession au trône avaient eu raison de cette idylle. Katia et Maurice Krafft furent deux volcanologues alsaciens qui sillonnèrent le monde pour y filmer et y photographier des volcans en éruption.

Katia et Maurice Krafft furent deux volcanologues alsaciens qui sillonnèrent le monde pour y filmer et y photographier des volcans en éruption. Le député Gilbert Alibert (Arnaud Ducret) est sur le point de signer avec la société chinoise Axomako un contrat autorisant la construction d’une centrale nucléaire. Sa fille, Alice (Enya Baroux) fait partie des écologistes qui tentent de s’opposer à ce projet. L’avenir lui donnera raison : mal conçue, la centrale explosera bientôt, entraînant une apocalypse nucléaire qui manquera détruire la planète.

Le député Gilbert Alibert (Arnaud Ducret) est sur le point de signer avec la société chinoise Axomako un contrat autorisant la construction d’une centrale nucléaire. Sa fille, Alice (Enya Baroux) fait partie des écologistes qui tentent de s’opposer à ce projet. L’avenir lui donnera raison : mal conçue, la centrale explosera bientôt, entraînant une apocalypse nucléaire qui manquera détruire la planète. Rakel a vingt-trois ans, des rêves plein la tête (devenir astronaute, garde-forestier ou dessinatrice de BD), une vie de bâton de chaise entre soirées copieusement arrosées et amants d’un soir, et un mal au bide qui se révèle bientôt, à sa plus grande stupéfaction, être un fœtus de six mois. Les délais légaux pour avorter sont largement passés. Que faire de ce bébé dont Rakel ne veut pas et qui déjà s’invite dans sa vie sous les traits d’un cocasse personnage de BD ? Le faire adopter par sa sœur qui essaie désespérément de concevoir ? responsabiliser son père génétique, un adulescent égocentrique ? Ou l’élever avec Mos, le professeur d’aïkido dont Rakel est en train de tomber amoureuse ?

Rakel a vingt-trois ans, des rêves plein la tête (devenir astronaute, garde-forestier ou dessinatrice de BD), une vie de bâton de chaise entre soirées copieusement arrosées et amants d’un soir, et un mal au bide qui se révèle bientôt, à sa plus grande stupéfaction, être un fœtus de six mois. Les délais légaux pour avorter sont largement passés. Que faire de ce bébé dont Rakel ne veut pas et qui déjà s’invite dans sa vie sous les traits d’un cocasse personnage de BD ? Le faire adopter par sa sœur qui essaie désespérément de concevoir ? responsabiliser son père génétique, un adulescent égocentrique ? Ou l’élever avec Mos, le professeur d’aïkido dont Rakel est en train de tomber amoureuse ? En 1953, dans le West End à Londres, La Souricière, une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, fait un tabac. Un producteur américain en a acheté les droits. Le réalisateur américain (Adrien Brody) qui a traversé l’Atlantique pour travailler avec le metteur en scène anglais est sauvagement assassiné. Un inspecteur de police londonien porté sur la bouteille (Sam Rockwell) est chargé de l’enquête. Une jeune policière zélée mais inexpérimentée (Saoirse Ronan) le seconde.

En 1953, dans le West End à Londres, La Souricière, une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, fait un tabac. Un producteur américain en a acheté les droits. Le réalisateur américain (Adrien Brody) qui a traversé l’Atlantique pour travailler avec le metteur en scène anglais est sauvagement assassiné. Un inspecteur de police londonien porté sur la bouteille (Sam Rockwell) est chargé de l’enquête. Une jeune policière zélée mais inexpérimentée (Saoirse Ronan) le seconde. Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard.

Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard. Franck (Damien Bonnard) est ferrailleur. Sa femme, Meriem (Judith Chemla) et lui sont gitans et vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane en Seine-Saint-Denis au milieu d’un camp sordide et surpeuplé. Julien (Benjamin Lavernhe), un avocat, lui évite la prison après l’accident qui détruit son camion et provoque son arrestation. À cette occasion Franck et Meriem rencontrent Julien et sa femme, Anna, une avocate elle aussi, rongée par le désir d’enfant. Le couple, qui attend leur sixième enfant, propose aux jeunes bobos un marché simple quoiqu’illégal : leur enfant à naître en échange de l’effacement de leurs dettes et du rachat d’un nouveau camion.

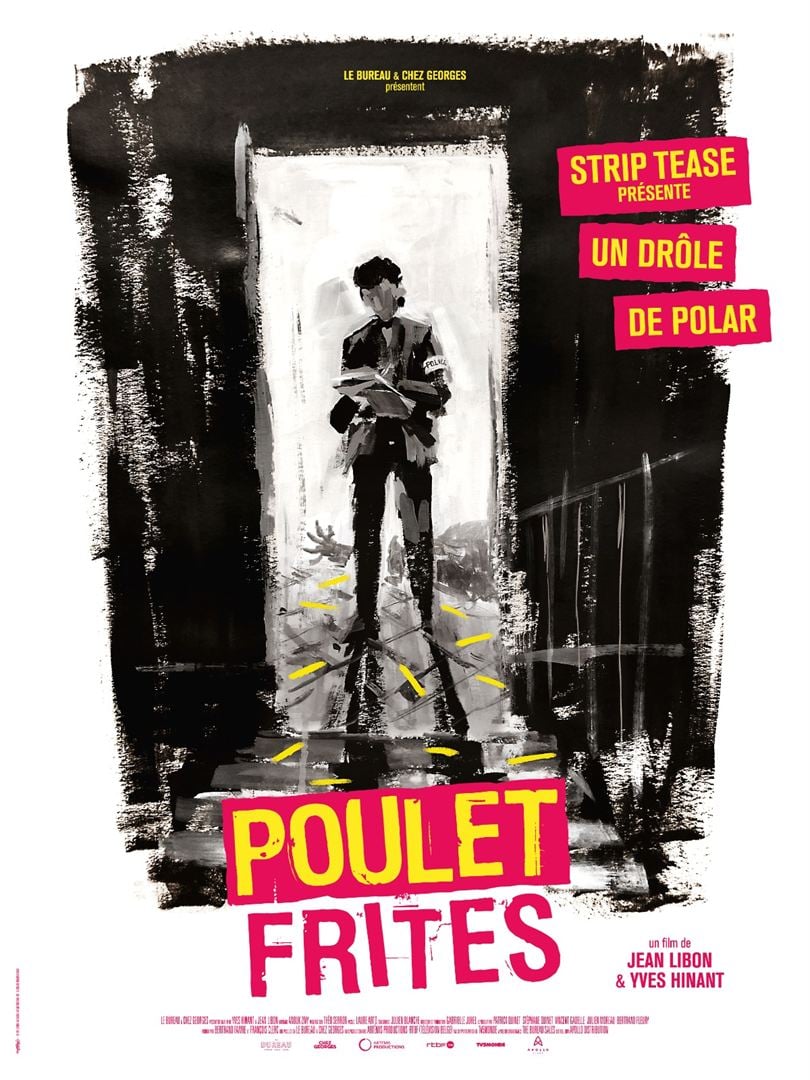

Franck (Damien Bonnard) est ferrailleur. Sa femme, Meriem (Judith Chemla) et lui sont gitans et vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane en Seine-Saint-Denis au milieu d’un camp sordide et surpeuplé. Julien (Benjamin Lavernhe), un avocat, lui évite la prison après l’accident qui détruit son camion et provoque son arrestation. À cette occasion Franck et Meriem rencontrent Julien et sa femme, Anna, une avocate elle aussi, rongée par le désir d’enfant. Le couple, qui attend leur sixième enfant, propose aux jeunes bobos un marché simple quoiqu’illégal : leur enfant à naître en échange de l’effacement de leurs dettes et du rachat d’un nouveau camion. Une prostituée a été sauvagement égorgée dans un appartement sordide du quartier populaire de Matonge à Bruxelles. La police criminelle enquête. Alain Mertens, un voisin, client occasionnel, est immédiatement arrêté. Son lourd passé criminel et la faiblesse de son alibi le désignent comme le coupable idéal.

Une prostituée a été sauvagement égorgée dans un appartement sordide du quartier populaire de Matonge à Bruxelles. La police criminelle enquête. Alain Mertens, un voisin, client occasionnel, est immédiatement arrêté. Son lourd passé criminel et la faiblesse de son alibi le désignent comme le coupable idéal.