Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir…

Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir…

Le Tigre blanc est d’abord un livre écrit en 2008 par Aravind Adiga. Il a sa place au panthéon des grands romans indiens avec les œuvres de Salman Rushdie, de Vikram Seth, de Rohinton Mistry, de Vikram Chandra, d’Amitav Gosh ou de Kiran Desai. Tous ces livres ont en commun leur souffle et leur ambition : à travers le destin individuel de quelques personnages pleins d’énergie, piégés dans un système étouffant et injuste, il y est question de modernité et de tradition, de relations de classes, d’ascension sociale, de liberté individuelle.

Ces œuvres là ont pour certaines été portées à l’écran. Attention à l’amalgame ! Il ne s’agit pas ici du cinéma de Bollywood, de ses comédies musicales un peu mièvres, souvent trop longues et toujours trop sucrées. Il s’agit d’un cinéma qui, comme ce Tigre blanc, se concocte à cheval sur plusieurs continents : si son action se déroule en Inde, la production en est souvent américaine ou européenne.

Slumdog Millionaire en est l’exemple le plus fameux. Sorti en 2008, adapté d’un roman de Vikas Swarup, réalisé par le Britannique Danny Doyle, ce film a connu un succès mondial mérité : huit Oscars (dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur), sept Bafta, quatre Golden Globes – et le César du meilleur film étranger.

Le Tigre blanc marche sur ses traces. Son histoire lui ressemble, qui met en avant un jeune Indien pauvre mais plein de ressources. Mais son traitement est plus grave.

Le Tigre blanc explore le thème de la domesticité. Un thème universel qui avait déjà été traité en Inde avec l’excellent Monsieur, en Asie avec The Housemaid ou Parasite, en Amérique latine avec La Nana, Une seconde mère, Roma ou Trois étés, au Royaume-Uni dans The Servant de Losey et dans la série à succès Downton Abbey, en France avec La Cérémonie de Chabrol, sans parler du Journal d’une femme de chambre. Le thème est d’une grande richesse qui peut se prêter à toutes sortes de traitements, romantique, comique ou tragique. Entre les maîtres et leurs domestiques se tisse en effet un lien structurellement inégalitaire et paradoxalement très intime.

C’est sur cette matière très fertile que se construit Le Tigre blanc. Son seul défaut est de le faire sans surprise. On sait, dès le commencement, que si Balram ne veut pas être écrasé par ses maîtres, il devra utiliser les mêmes armes qu’eux. Du coup, son cynisme revendiqué vide de l’émotion qu’elles auraient dû susciter les épreuves qu’il traverse. Reste néanmoins l’exotisme d’un film qui, deux heures durant, nous fait voyager dans un pays si dépaysant. Un luxe précieux en ces temps de confinement…

Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père.

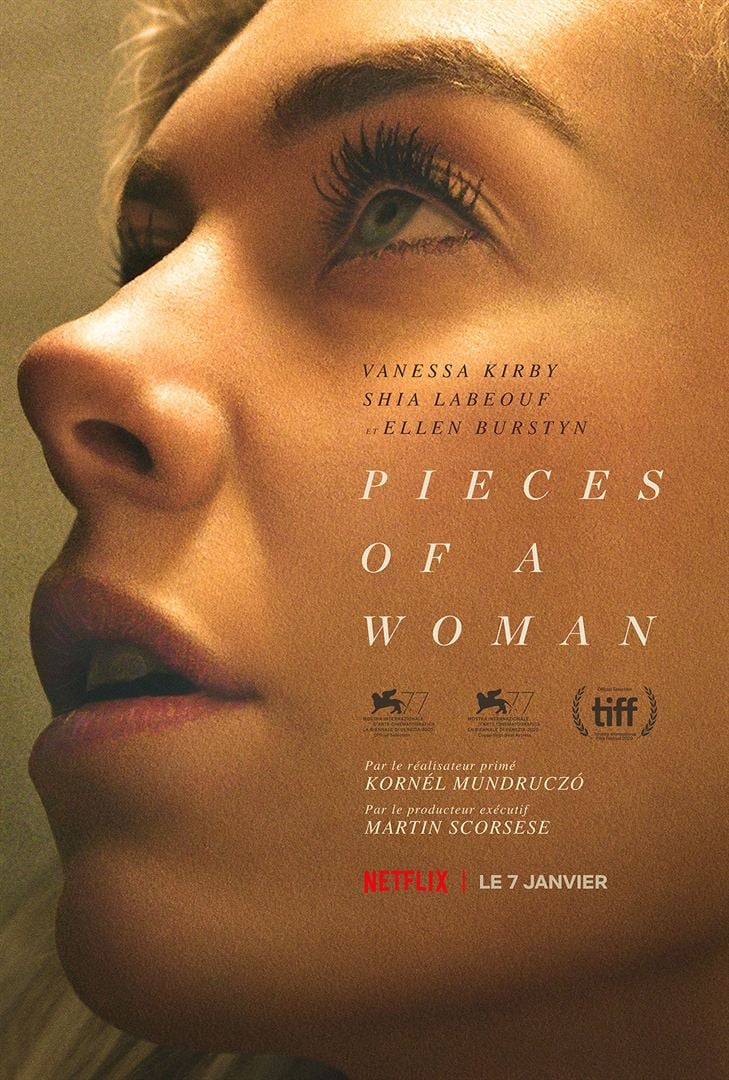

Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père. Martha Carson (Vanessa Kirby) va accoucher. En plein accord avec son mari, Sean (Shia LaBeouf), elle a opté pour un accouchement à la maison. Hélas les choses tournent mal et sa petite fille décède à la naissance. Pour Martha commence un impossible travail de deuil qui l’oblige à reconsidérer sa relation avec son mari et avec sa mère envahissante (Ellen Burstyn) et qui culminera dans le procès de sa sage-femme accusée de négligence.

Martha Carson (Vanessa Kirby) va accoucher. En plein accord avec son mari, Sean (Shia LaBeouf), elle a opté pour un accouchement à la maison. Hélas les choses tournent mal et sa petite fille décède à la naissance. Pour Martha commence un impossible travail de deuil qui l’oblige à reconsidérer sa relation avec son mari et avec sa mère envahissante (Ellen Burstyn) et qui culminera dans le procès de sa sage-femme accusée de négligence.