Franck (Philippe Lacheau) végète dans un emploi subalterne aux éditions Schaudel où il rêve de publier sa première BD. Son patron (Gérard Jugnot) le recrute pour veiller sur son fils Rémy le temps d’une soirée qu’il doit passer hors de Paris avec son épouse (Clotilde Coureau).

Franck (Philippe Lacheau) végète dans un emploi subalterne aux éditions Schaudel où il rêve de publier sa première BD. Son patron (Gérard Jugnot) le recrute pour veiller sur son fils Rémy le temps d’une soirée qu’il doit passer hors de Paris avec son épouse (Clotilde Coureau).

Franck n’a d’autre solution que d’accepter alors qu’il devait fêter le soir même son trentième anniversaire. Mais c’était sans compter sur la fidélité et la folie de ses amis qui décident de lui faire une surprise.

La bande à Fifi a longtemps fait les beaux jours de Canal + et de W9 avant de passer au grand écran. Cette troupe de comédiens inséparables fait souffler un vent nouveau dans la comédie française. Chacune de ses réalisations attire des millions de spectateurs. Babysitting était leur premier film, sorti en 2014. Suivirent Babysitting 2, Alibi.com, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon…. en attendant Super-héros malgré lui attendu en octobre 2021.

Bien sûr, Babysitting ne joue pas dans la même catégorie que Kubrick ou La La Land. Il sollicite moins nos neurones que nos zygomatiques. Son scénario est un prétexte à une accumulation de gags et de répliques. Mais ses gags et ses punchlines font souvent mouche – à condition de rire à ce genre de répliques ci : « – On a fouillé la maison. Aucune trace de l’enfant/ – Avez-vous regardé dans le congélateur ? ». Sans doute le film connaît-il un petit coup de mou à son mitan, quand il va s’égarer à la Fête des loges ; mais, le temps d’aller se boire une bière (beauf, je suis, beauf, je reste), on regarde sa seconde moitié avec autant de plaisir que sa première.

« Il faut être cul-serré pour ne pas en rire mais bien indulgent pour y trouver de l’intérêt. » écrivais-je au sujet de Nicky Larson… Sans doute, les années passant, suis-je de moins en moins cul-serré et de plus en plus indulgent. Est-ce un progrès ou le début d’une lente déchéance qui me conduira, d’ici quelque temps, à encenser Les Bronzés 3 ou Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ??

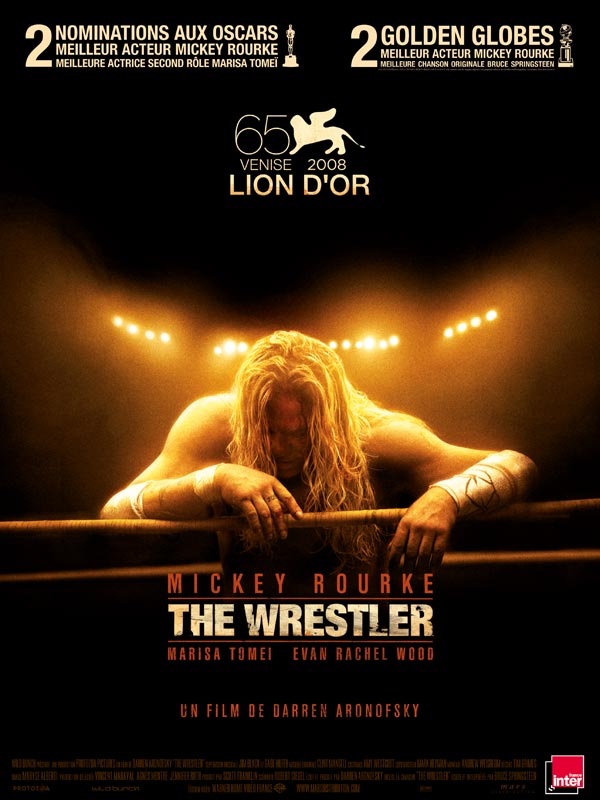

Randy The Ram (le bélier) Robinson (Mickey Rourke) n’est plus que l’ombre de lui-même. Vingt ans plus tôt, c’était une star du ring. Aujourd’hui, c’est un homme usé. Chaque week-end, il donne des combats dans des salles de plus en plus minables et signe des autographes pour des fans toujours plus âgés et moins nombreux. Sans le sou, il vivote dans une caravane dont il paie le loyer en se faisant exploiter dans un supermarché par un contremaître sadique. Sa seule famille est Stéphanie, sa fille, aujourd’hui adulte, qui lui fait payer le manque d’attention qu’il lui a apporté quand elle était enfant. Sa seule amie est Cassidy (Marisa Tomei), une stripteaseuse à la vie presqu’aussi cabossée que la sienne.

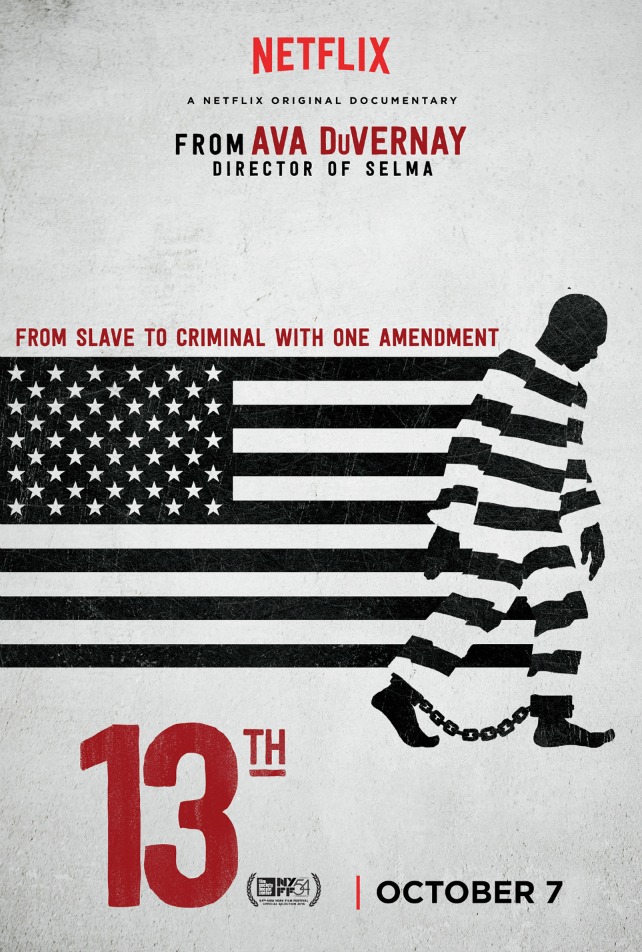

Randy The Ram (le bélier) Robinson (Mickey Rourke) n’est plus que l’ombre de lui-même. Vingt ans plus tôt, c’était une star du ring. Aujourd’hui, c’est un homme usé. Chaque week-end, il donne des combats dans des salles de plus en plus minables et signe des autographes pour des fans toujours plus âgés et moins nombreux. Sans le sou, il vivote dans une caravane dont il paie le loyer en se faisant exploiter dans un supermarché par un contremaître sadique. Sa seule famille est Stéphanie, sa fille, aujourd’hui adulte, qui lui fait payer le manque d’attention qu’il lui a apporté quand elle était enfant. Sa seule amie est Cassidy (Marisa Tomei), une stripteaseuse à la vie presqu’aussi cabossée que la sienne. Le treizième amendement de la Constitution américaine abolit l’esclavage en 1865. Il réserve toutefois une hypothèse : l’emprisonnement des individus condamnés pour crime.

Le treizième amendement de la Constitution américaine abolit l’esclavage en 1865. Il réserve toutefois une hypothèse : l’emprisonnement des individus condamnés pour crime. Carol White (Julianne Moore) mène la vie ennuyeuse d’une riche femme au foyer californienne : elle réaménage son intérieur en houspillant sa bonne mexicaine, elle prend des cours d’aérobic, elle déjeune de temps en temps avec sa meilleure amie en échangeant des ragots…. Sa santé se dégrade imperceptiblement – toux, saignement de nez, commotion… – sans que la médecine ne parvienne à identifier la cause de son mal. L’origine en est-elle psychosomatique ? ou Carol développe-t-elle une hypersensibilité à l’environnement de plus en plus toxique ?

Carol White (Julianne Moore) mène la vie ennuyeuse d’une riche femme au foyer californienne : elle réaménage son intérieur en houspillant sa bonne mexicaine, elle prend des cours d’aérobic, elle déjeune de temps en temps avec sa meilleure amie en échangeant des ragots…. Sa santé se dégrade imperceptiblement – toux, saignement de nez, commotion… – sans que la médecine ne parvienne à identifier la cause de son mal. L’origine en est-elle psychosomatique ? ou Carol développe-t-elle une hypersensibilité à l’environnement de plus en plus toxique ? L’avocat Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) travaille pour le NAACP qui le missionne partout dans les Etats-Unis pour assurer la défense bénévole d’accusés afro-américains dans des procès souvent teintés de racisme. Une affaire, qui scandalise la Haute société blanche, vient d’éclater dans le Connecticut où un chauffeur de maître est accusé de viol et de tentative de meurtre sur l’épouse de son employeur (Kate Hudson).

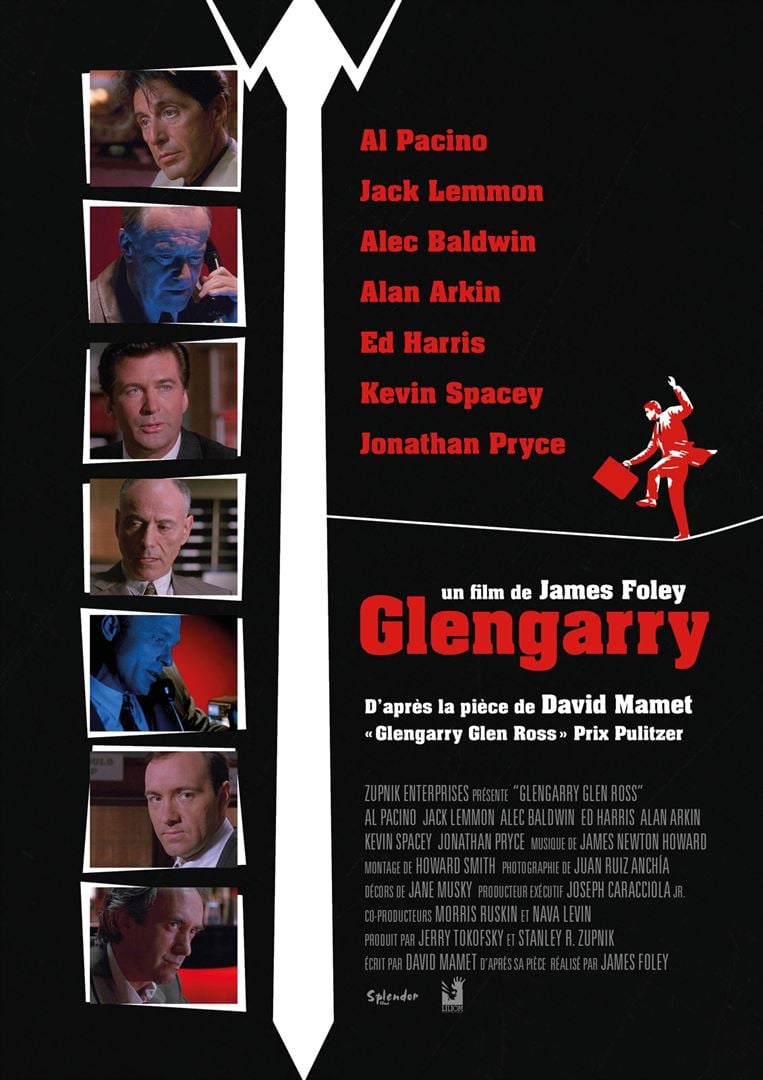

L’avocat Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) travaille pour le NAACP qui le missionne partout dans les Etats-Unis pour assurer la défense bénévole d’accusés afro-américains dans des procès souvent teintés de racisme. Une affaire, qui scandalise la Haute société blanche, vient d’éclater dans le Connecticut où un chauffeur de maître est accusé de viol et de tentative de meurtre sur l’épouse de son employeur (Kate Hudson). L’antenne new yorkaise d’une société immobilière, dirigée par John Wiliamson (Kevin Spacey), emploie quatre vendeurs chargés de démarcher des clients potentiels et de les inciter, par tous les moyens, à acheter des terrains. Un représentant du siège (Alec Baldwin) y débarque un soir et les houspille : les résultats sont préoccupants et les deux plus mauvais commerciaux seront licenciés d’ici la fin de la semaine.

L’antenne new yorkaise d’une société immobilière, dirigée par John Wiliamson (Kevin Spacey), emploie quatre vendeurs chargés de démarcher des clients potentiels et de les inciter, par tous les moyens, à acheter des terrains. Un représentant du siège (Alec Baldwin) y débarque un soir et les houspille : les résultats sont préoccupants et les deux plus mauvais commerciaux seront licenciés d’ici la fin de la semaine. L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre.

L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre. Ally (Emilie De Ravin) a vu mourir sous ses yeux sa mère, assassinée en 1991 sur un quai de métro. Devenue dix ans plus tard une ravissante étudiante, elle est couvée par son père (Chris Cooper), officier de la police new yorkaise.

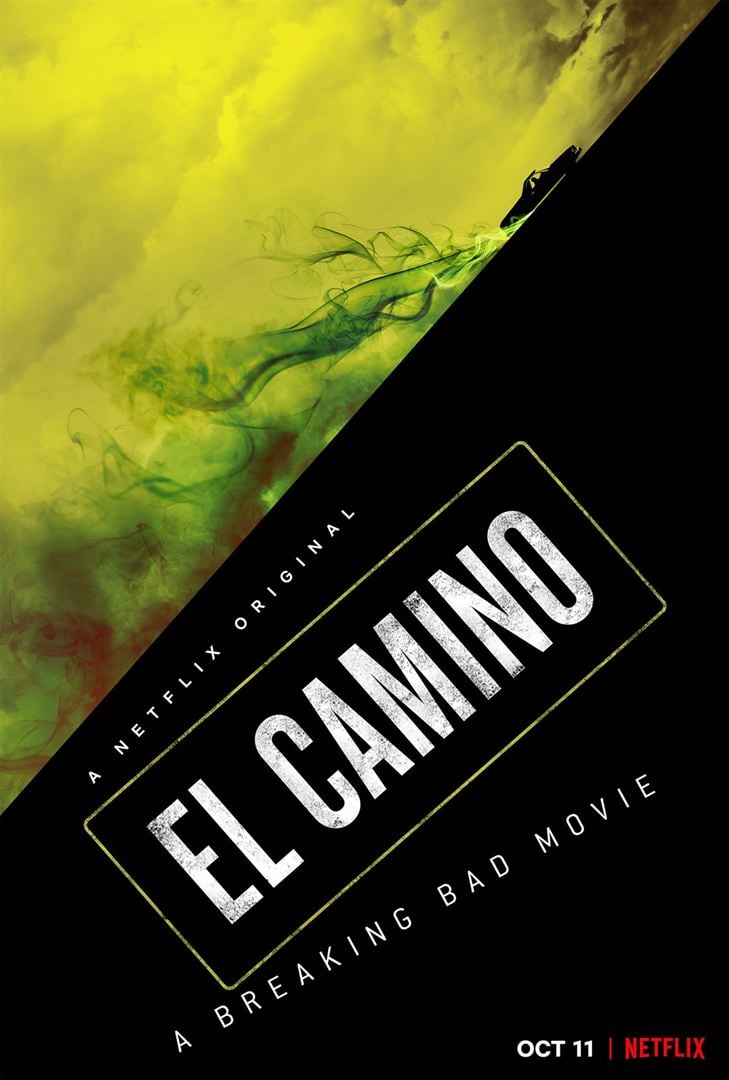

Ally (Emilie De Ravin) a vu mourir sous ses yeux sa mère, assassinée en 1991 sur un quai de métro. Devenue dix ans plus tard une ravissante étudiante, elle est couvée par son père (Chris Cooper), officier de la police new yorkaise. Qu’est-il arrivé à Jesse Pinkman (Aaron Paul) après l’ultime et épique épisode de Breaking Bad ? Tel est l’objet de ce film de deux heures qui se présente comme une suite – ou comme un épilogue – de la série de soixante-deux épisodes qui, pendant cinq saisons, de 2008 à 2013, nous tint en haleine.

Qu’est-il arrivé à Jesse Pinkman (Aaron Paul) après l’ultime et épique épisode de Breaking Bad ? Tel est l’objet de ce film de deux heures qui se présente comme une suite – ou comme un épilogue – de la série de soixante-deux épisodes qui, pendant cinq saisons, de 2008 à 2013, nous tint en haleine. François Leclercq (Jean-Paul Belmondo) vient de purger une peine de sept ans de prison pour un double meurtre dont il est innocent. Il revient à Cournai, une grande ville ouvrière du nord de la France, sur les lieux du crime, pour démasquer le coupable. Ce retour teinté de nostalgie est l’occasion de retrouver tour à tour chacun des protagonistes de son passé.

François Leclercq (Jean-Paul Belmondo) vient de purger une peine de sept ans de prison pour un double meurtre dont il est innocent. Il revient à Cournai, une grande ville ouvrière du nord de la France, sur les lieux du crime, pour démasquer le coupable. Ce retour teinté de nostalgie est l’occasion de retrouver tour à tour chacun des protagonistes de son passé.