Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat.

Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat.

Ce documentaire Netflix permet d’identifier trois façons bien distinctes de filmer les trans, qui se sont succédées à travers le temps.

Longtemps, le trans fut une personne ridicule dont l’apparition grotesque sinon carnavalesque n’avait d’autre but que de susciter le rire. La référence qui vient immédiatement à l’esprit, et qui étonnamment ne figure pas dans ce documentaire, est bien sûr Les hommes préfèrent les blondes.

Parallèlement à cette veine-là et sans qu’elle disparaisse complètement, une autre, pas moins transphobe, allait lui succéder : le trans, homme ou femme, est décrit comme un malade (c’est l’assassin psychopathe de Pulsions de De Palma interprété par Michael Caine) ou comme une personne qui inspire le dégoût (le héros de The Crying Game dont la révélation du sexe fait vomir son amant).

La troisième époque est plus récente. Le regard porté sur les trans, homme ou femme, est plus aimant, plus tolérant. Il est souvent le fait de séries dont le format permet de mettre en scène des personnages complexes et fouillés : Orange Is the New Black, Pose, Transparent, Sense8…

Le sujet traité par ce documentaire, diffusé par Netflix depuis le printemps dernier après sa projection en avant-première au festival de Sundance début 2020, est dans l’air du temps. Sa bien-pensance rend sa critique périlleuse. Pour autant, on peut s’autoriser à en relever les limites.

La première est son classicisme : le montage, très dynamique, alterne des extraits de films avec des interviews face caméra de quelques unes des principales personnalités transgenres de Hollywood. On reconnaît notamment Laverne Cox, qui fut la première personnalité transgenre nommée aux Emmy Awards pour son rôle dans Orange Is the New Black, Candis Cayne, l’héroïne de Dirty, Sexy Money et Lily Wachowsky, la co-réalisatrice des Matrix et de Sense8.

La deuxième est son américano-centrisme. L’ensemble des films cités sont américains ou britanniques à la seule exception du belge – et excellent – Ma vie en rose (1997). Pas un mot du cinéma de Pedro Almodovar dont la quasi-totalité des films offrent pourtant un rôle à une personnalité trans. Aucune mention de Laurence Anyways du canadien Xavier Dolan ou de Tomboy de Céline Sciamma. Et si l’on voit sur l’affiche Daniela Vega, l’héroïne du bouleversant film chilien Une femme fantastique, je n’ai pas le souvenir de l’avoir vue durant les cent minutes du documentaire.

La dernière est son conformisme. Ce documentaire baigne dans une bien-pensance pachydermique. La dénonciation, légitime, de la transphobie vire parfois dans la revendication, qui l’est moins, surtout lorsqu’elle vise l’interprétation toute en nuance de Eddie Redmayne dans Danish Girl, de réserver les rôles de trans aux seul.e.s trans. Il y a vingt-cinq ans, alors que les esprits étaient loin d’y être aussi bien préparés, The Celluloid Closet réussissait avec beaucoup plus de finesse et pas moins d’encyclopédisme à montrer comment Hollywood avait filmé l’homosexualité en faisant évoluer les mentalités tout en étant influencé par leur évolution.

La bande-annonce

La documentariste Perrine Michel filme les équipes de soignants de l’unité de soins palliatifs d’un hôpital parisien. Pendant son tournage, elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer de la gorge qui se révèlera vite incurable. Elle choisit alors un montage alterné : d’un côté les images de l’hôpital où elle prend vite le parti de se focaliser sur les soignants et de ne nous apprendre des patients que ce qui se dit d’eux lors des réunions médicales, de l’autre un spectacle chorégraphié (un « mouvement ») sur lequel est montée la voix de la réalisatrice, enregistrée en direct à l’occasion des longues conversations téléphoniques qu’elle a eues avec sa mère, avec son frère expatrié en Australie, avec sa sœur cadette, avec ses amis…

La documentariste Perrine Michel filme les équipes de soignants de l’unité de soins palliatifs d’un hôpital parisien. Pendant son tournage, elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer de la gorge qui se révèlera vite incurable. Elle choisit alors un montage alterné : d’un côté les images de l’hôpital où elle prend vite le parti de se focaliser sur les soignants et de ne nous apprendre des patients que ce qui se dit d’eux lors des réunions médicales, de l’autre un spectacle chorégraphié (un « mouvement ») sur lequel est montée la voix de la réalisatrice, enregistrée en direct à l’occasion des longues conversations téléphoniques qu’elle a eues avec sa mère, avec son frère expatrié en Australie, avec sa sœur cadette, avec ses amis…

Rayane (Tarek Boudali) est un brave garçon du 9-3, la main sur le cœur, toujours prêt à rendre service, au risque souvent qu’on abuse de sa gentillesse. Depuis la mort de son père, il vit avec sa grand-mère (Marie-Anne Chazel) et Linda (Reem Kherici), son ex qui campe insolemment dans son appartement alors que le couple a rompu depuis des mois.

Rayane (Tarek Boudali) est un brave garçon du 9-3, la main sur le cœur, toujours prêt à rendre service, au risque souvent qu’on abuse de sa gentillesse. Depuis la mort de son père, il vit avec sa grand-mère (Marie-Anne Chazel) et Linda (Reem Kherici), son ex qui campe insolemment dans son appartement alors que le couple a rompu depuis des mois. Craig Foster est un biologiste marin sud-africain, un apnéiste et un réalisateur qui a filmé ses plongées sous-marines au large du Cap. Il y a observé pendant toute une année une pieuvre d’une exceptionnelle intelligence. Le documentaire qu’il en a tiré, diffusé sur Netflix depuis septembre, a été couvert de prix et vient de remporter l’Oscar 2020 du meilleur documentaire.

Craig Foster est un biologiste marin sud-africain, un apnéiste et un réalisateur qui a filmé ses plongées sous-marines au large du Cap. Il y a observé pendant toute une année une pieuvre d’une exceptionnelle intelligence. Le documentaire qu’il en a tiré, diffusé sur Netflix depuis septembre, a été couvert de prix et vient de remporter l’Oscar 2020 du meilleur documentaire. Geppetto (Roberto Benigni) est un pauvre menuisier solitaire, sans femme ni enfant. Un beau jour, dans un morceau de bois aux propriétés extraordinaires, il sculpte un pantin qui prend vie. Il le coiffe d’un chapeau pointu, le vêt d’un costume rouge. La jeune marionnette, que Geppetto chérit d’un amour paternel, se révèle vite un bambin espiègle. Il quitte Geppetto pour suivre Mangefeu, le marionnettiste. Il croise le Chat et le Renard qui abusent de sa crédibilité, le détroussent et manquent de le pendre. Il est sauvé par la Fée bleue (Marina Vacth). Avec un autre orphelin, Lucignolo, il gagne le pays des jouets mais y est transformé en âne. Jeté à la mer, il est avalé par une baleine et retrouve Geppetto. Finalement, suivant les conseils de la fée bleue, il se met à étudier sérieusement et devient un beau jour un vrai petit garçon.

Geppetto (Roberto Benigni) est un pauvre menuisier solitaire, sans femme ni enfant. Un beau jour, dans un morceau de bois aux propriétés extraordinaires, il sculpte un pantin qui prend vie. Il le coiffe d’un chapeau pointu, le vêt d’un costume rouge. La jeune marionnette, que Geppetto chérit d’un amour paternel, se révèle vite un bambin espiègle. Il quitte Geppetto pour suivre Mangefeu, le marionnettiste. Il croise le Chat et le Renard qui abusent de sa crédibilité, le détroussent et manquent de le pendre. Il est sauvé par la Fée bleue (Marina Vacth). Avec un autre orphelin, Lucignolo, il gagne le pays des jouets mais y est transformé en âne. Jeté à la mer, il est avalé par une baleine et retrouve Geppetto. Finalement, suivant les conseils de la fée bleue, il se met à étudier sérieusement et devient un beau jour un vrai petit garçon. Radha Blank est en pleine crise de la quarantaine. Voilà plus de dix ans qu’elle n’a pas réussi à concrétiser les espoirs que ses premières œuvres théâtrales avaient fait naître malgré les efforts que déploie son agent et ami d’enfance. Célibataire, en surpoids, elle vit à Harlem dans un appartement exigu et peine à faire le deuil de sa mère qui vient de mourir. La production de sa prochaine pièce l’oblige à des compromis auxquels elle se refuse. En attendant, elle vivote en donnant des cours de théâtre dans un lycée dont les élèves lui mènent la vie dure.

Radha Blank est en pleine crise de la quarantaine. Voilà plus de dix ans qu’elle n’a pas réussi à concrétiser les espoirs que ses premières œuvres théâtrales avaient fait naître malgré les efforts que déploie son agent et ami d’enfance. Célibataire, en surpoids, elle vit à Harlem dans un appartement exigu et peine à faire le deuil de sa mère qui vient de mourir. La production de sa prochaine pièce l’oblige à des compromis auxquels elle se refuse. En attendant, elle vivote en donnant des cours de théâtre dans un lycée dont les élèves lui mènent la vie dure. Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat.

Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat. Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star.

Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star. La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes.

La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes. Qui a assassiné à Düsseldorf le 1er avril 1991 Detlev Rohwedder, le patron de la Treuhandanstalt, la structure de défaisance créée pour vendre les actifs industriels de l’Allemagne de l’est récemment réunifiée ? Des combattants de la troisième génération de la Fraction armée rouge (RAF) en croisade contre le capitalisme et ses patrons qui l’incarnent ? Des mercenaires de la Stasi en rupture de ban après leur brutale mise à pied ? Ou une organisation para-étatique secrète ? Le crime n’a jamais été élucidé. Une mini-série allemande distribuée par Netflix en septembre 2020 reprend en quatre épisodes l’enquête sur ce meurtre mystérieux.

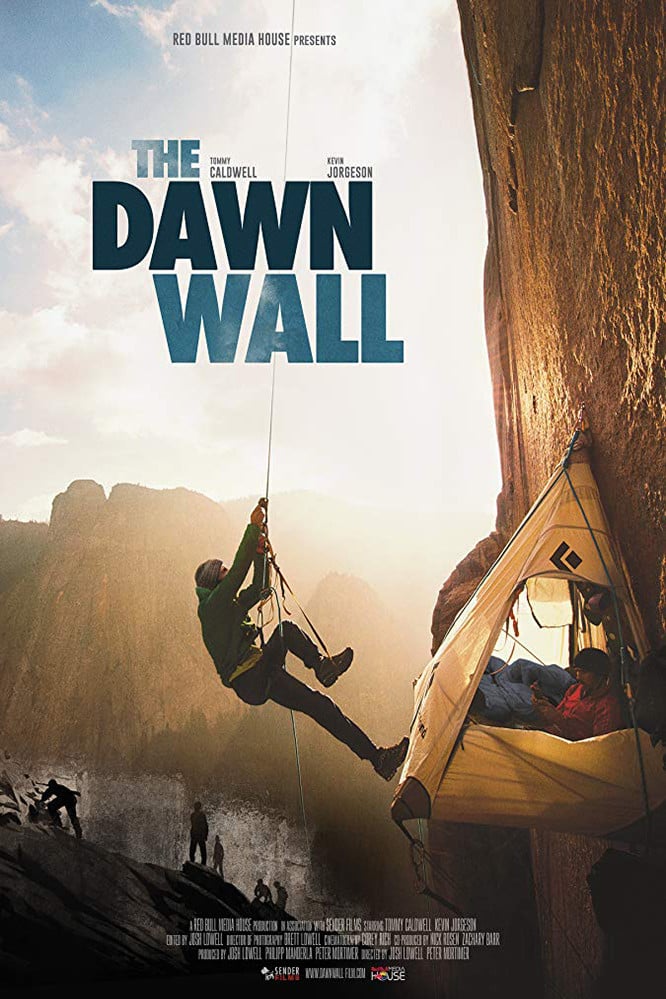

Qui a assassiné à Düsseldorf le 1er avril 1991 Detlev Rohwedder, le patron de la Treuhandanstalt, la structure de défaisance créée pour vendre les actifs industriels de l’Allemagne de l’est récemment réunifiée ? Des combattants de la troisième génération de la Fraction armée rouge (RAF) en croisade contre le capitalisme et ses patrons qui l’incarnent ? Des mercenaires de la Stasi en rupture de ban après leur brutale mise à pied ? Ou une organisation para-étatique secrète ? Le crime n’a jamais été élucidé. Une mini-série allemande distribuée par Netflix en septembre 2020 reprend en quatre épisodes l’enquête sur ce meurtre mystérieux. Au cœur de la vallée de Yosemite se dresse El Capitan un monolithe vertical de près de neuf cents mètres de haut. Il a depuis toujours fasciné les alpinistes qui ont entrepris de l’escalader de toutes les façons possibles et par toutes les voies possibles.

Au cœur de la vallée de Yosemite se dresse El Capitan un monolithe vertical de près de neuf cents mètres de haut. Il a depuis toujours fasciné les alpinistes qui ont entrepris de l’escalader de toutes les façons possibles et par toutes les voies possibles.