Sans rien cacher du caractère militant de leur engagement, Jamali Jendari et Nicolas Bernaert ont filmé pendant quatre ans les syndicalistes CGT de l’usine Ford à Blanquefort. Elle avait échappé à la fermeture en 2011 grâce à leur combat ; mais elle est à nouveau exposée à la même menace en 2018. Parmi ces syndicalistes émerge la figure charismatique de Philippe Poutou, délégué CGT et candidat à la présidentielle en 2017.

Sans rien cacher du caractère militant de leur engagement, Jamali Jendari et Nicolas Bernaert ont filmé pendant quatre ans les syndicalistes CGT de l’usine Ford à Blanquefort. Elle avait échappé à la fermeture en 2011 grâce à leur combat ; mais elle est à nouveau exposée à la même menace en 2018. Parmi ces syndicalistes émerge la figure charismatique de Philippe Poutou, délégué CGT et candidat à la présidentielle en 2017.

La caméra des deux documentaristes colle au plus près des ouvriers et des militants durant la longue négociation qui s’engage. Quatre acteurs y participent, aux intérêts contradictoires : Ford Europe qui entend plier les gaules et a présenté, comme la loi l’y oblige, un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ; l’Etat qui doit l’homologuer et qui essaie de retrouver un repreneur ; Punch Powertrain, un fabricant de boîtes de vitesses belge, qui a manifesté son intérêt à reprendre le site mais exige des salariés des sacrifices ; les salariés eux-mêmes divisés sur les objectifs de la lutte : défendre l’emploi à long terme en prenant le risque de se mettre en grève ou bien considérer que cette bataille-là est perdue d’avance et obtenir de Ford la prime de licenciement la plus généreuse possible.

Des documentaires sur des usines au bord du dépôt de bilan, on en a vu beaucoup. Au point de considérer qu’il s’agit désormais d’un genre à part entière : La Saga des Conti en 2013, Des Bobines et des Hommes en 2017, Le Feu sacré fin 2020… On a vu aussi des films plus ou moins réussis sur ce thème : Ressources humaines de Laurent Cantet (qui n’avait pas encore gagné la Palme d’Or pour Entre nos murs) La Fille du patron, Reprise en main de Gilles Perret il y a quelques mois à peine… Le meilleur du genre, et de loin, est de mon point de vue un film exceptionnel accueilli avec un succès mérité : En guerre de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon dans le rôle d’un syndicaliste CGT poussé à bout, ex aequo avec le film suivant de Stéphane Brizé, avec le même Vincent Lindon, Un autre monde.

On frise l’overdose avec ce nouveau documentaire sur ce sujet décidément éculé. Deux facteurs le sauvent. Le premier est le suspense qui se crée naturellement, sans avoir besoin de recourir au moindre artifice, sur le sort de l’entreprise au cours d’une négociation riche en rebondissements car aucun de ses participants ne veut porter le poids de la responsabilité de son échec.

Le second est le portrait des syndicalistes. Loin des caricatures que les positions souvent radicales de Philippe Poutou laissaient augurer, on découvre un homme posé, philosophe, souvent drôle, jamais autoritaire, à qui la célébrité médiatique n’est pas montée à la tête. Son engagement pour ses camarades fait chaud au coeur.

Une demi-douzaine de soldats en piteux état regagnent Vienne en 1920 après avoir été prisonniers en Union soviétique. Ils ne reconnaissent rien à la capitale de l’ancien Empire austro-hongrois, dévastée par la guerre. Parmi eux, Peter Perg, un ancien inspecteur de police. Il va reprendre son ancien travail et enquêter sur une série de crimes sadiques qui frappent ses anciens compagnons d’armes.

Une demi-douzaine de soldats en piteux état regagnent Vienne en 1920 après avoir été prisonniers en Union soviétique. Ils ne reconnaissent rien à la capitale de l’ancien Empire austro-hongrois, dévastée par la guerre. Parmi eux, Peter Perg, un ancien inspecteur de police. Il va reprendre son ancien travail et enquêter sur une série de crimes sadiques qui frappent ses anciens compagnons d’armes. Indonésie. 1966. Nana est l’épouse d’un riche Javanais plus âgé qu’elle. Dans sa vaste résidence, assistée d’une nombreuse domesticité, elle élève ses quatre enfants en faisant mine d’ignorer l’infidélité de son mari et la liaison qu’il entretient avec Ino, la propriétaire d’une boucherie en ville. Des cauchemars troublent son sommeil : quinze ans plus tôt, alors qu’elle venait d’accoucher, son père avait été brutalement assassiné et elle avait dû s’enfuir avec sa sœur et son nourrisson. Son premier mari avait alors disparu.

Indonésie. 1966. Nana est l’épouse d’un riche Javanais plus âgé qu’elle. Dans sa vaste résidence, assistée d’une nombreuse domesticité, elle élève ses quatre enfants en faisant mine d’ignorer l’infidélité de son mari et la liaison qu’il entretient avec Ino, la propriétaire d’une boucherie en ville. Des cauchemars troublent son sommeil : quinze ans plus tôt, alors qu’elle venait d’accoucher, son père avait été brutalement assassiné et elle avait dû s’enfuir avec sa sœur et son nourrisson. Son premier mari avait alors disparu. Depuis qu’un conflit ancestral les a expulsés de la Forêt magique, les Oursons nourrissent le projet de prendre leur revanche sur les Licornes et de les en déloger. Un peloton de jeunes recrues, après avoir suivi un stage d’entraînement dans un camp militaire, y est dépêché. Parmi elles, Célestin, un psychopathe persuadé que le sang des licornes lui donnera la vie éternelle, et son frère jumeau, Dodu.

Depuis qu’un conflit ancestral les a expulsés de la Forêt magique, les Oursons nourrissent le projet de prendre leur revanche sur les Licornes et de les en déloger. Un peloton de jeunes recrues, après avoir suivi un stage d’entraînement dans un camp militaire, y est dépêché. Parmi elles, Célestin, un psychopathe persuadé que le sang des licornes lui donnera la vie éternelle, et son frère jumeau, Dodu. Haider étouffe. Sa femme, Mumtaz, aussi. Ils se sont mariés pour obéir aux injonctions patriarcales de leurs familles. Mais Haider a de plus en plus de mal à refouler son homosexualité et Mumtaz n’accepte pas de renoncer à travailler pour se replier sur son foyer.

Haider étouffe. Sa femme, Mumtaz, aussi. Ils se sont mariés pour obéir aux injonctions patriarcales de leurs familles. Mais Haider a de plus en plus de mal à refouler son homosexualité et Mumtaz n’accepte pas de renoncer à travailler pour se replier sur son foyer. Avignon. Juillet 2021. Malgré l’épidémie de Covid et le mistral, le festival se tient. Isabelle Huppert joue La Cerisaie dans la cour d’honneur du Palais des papes. Fabrice Luchini lit Nietzsche et Baudelaire dans la cour du musée Calvet. Benoît Jacquot les filme.

Avignon. Juillet 2021. Malgré l’épidémie de Covid et le mistral, le festival se tient. Isabelle Huppert joue La Cerisaie dans la cour d’honneur du Palais des papes. Fabrice Luchini lit Nietzsche et Baudelaire dans la cour du musée Calvet. Benoît Jacquot les filme. Chiara (Cécile de France) a 45 ans. Belge d’origine, elle a suivi Antoine, un marin pêcheur, sur son île et partage depuis vingt ans sa vie laborieuse. Elle prend sur son bateau un apprenti, Maxence (Félix Lefebvre), dont elle tombe amoureuse contre toute raison. Profitant de l’absence de son mari parti défendre à Londres les intérêts de sa profession, elle a une liaison avec lui qui a tôt fait de s’ébruiter dans la petite communauté insulaire.

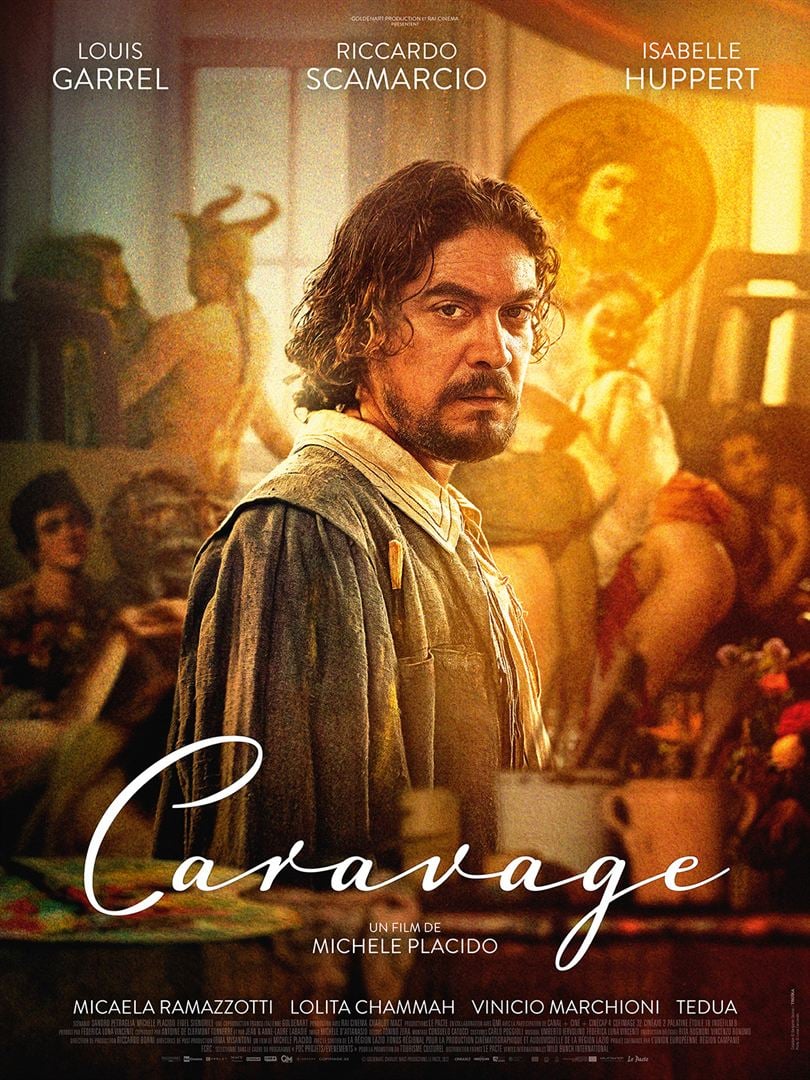

Chiara (Cécile de France) a 45 ans. Belge d’origine, elle a suivi Antoine, un marin pêcheur, sur son île et partage depuis vingt ans sa vie laborieuse. Elle prend sur son bateau un apprenti, Maxence (Félix Lefebvre), dont elle tombe amoureuse contre toute raison. Profitant de l’absence de son mari parti défendre à Londres les intérêts de sa profession, elle a une liaison avec lui qui a tôt fait de s’ébruiter dans la petite communauté insulaire. 1609. Le Caravage (Riccardo Scamarcio) a fui les États pontificaux où il vient d’être condamné à mort par contumace pour le crime de Ranuccio Tomassoni. Il bénéficie de la protection de la marquise Colonna (Isabelle Huppert). Il espère obtenir la grâce du pape pour revenir à Rome. Mais avant de la lui accorder, Paul V missionne un prêtre de la Sainte-Inquisition (Louis Garrel) pour enquêter sur le passé controversé du peintre.

1609. Le Caravage (Riccardo Scamarcio) a fui les États pontificaux où il vient d’être condamné à mort par contumace pour le crime de Ranuccio Tomassoni. Il bénéficie de la protection de la marquise Colonna (Isabelle Huppert). Il espère obtenir la grâce du pape pour revenir à Rome. Mais avant de la lui accorder, Paul V missionne un prêtre de la Sainte-Inquisition (Louis Garrel) pour enquêter sur le passé controversé du peintre. Pádraic le bouvier (Colin Farrell) et Colm le ménétrier (Brendan Gleeson) étaient jusqu’à peu les meilleurs amis au monde. Chaque jour, à quatorze heures, ils partageaient en devisant une pinte de bière au minuscule pub de l’île d’Inisherin qui les avait vus naître et qui les verrait mourir. Mais, un beau jour d’avril 1923, en pleine guerre civile irlandaise, Colm rompt cette routine et demande à Pádraic de le laisser tranquille. Cette brutale décision stupéfie Pádraic qui cherche à en comprendre la cause.

Pádraic le bouvier (Colin Farrell) et Colm le ménétrier (Brendan Gleeson) étaient jusqu’à peu les meilleurs amis au monde. Chaque jour, à quatorze heures, ils partageaient en devisant une pinte de bière au minuscule pub de l’île d’Inisherin qui les avait vus naître et qui les verrait mourir. Mais, un beau jour d’avril 1923, en pleine guerre civile irlandaise, Colm rompt cette routine et demande à Pádraic de le laisser tranquille. Cette brutale décision stupéfie Pádraic qui cherche à en comprendre la cause. Sans jamais déroger à ses habitudes, Mr Williams, un gentleman d’une cinquantaine d’années, prend chaque matin le train de banlieue pour Londres. Il y dirige le bureau des Travaux publics de la municipalité. Les cinq fonctionnaires placés sous ses ordres y font régner une routine administrative qui ne connaît aucune dérogation : dès qu’un dossier soulève une difficulté, il est soigneusement mis de côté.

Sans jamais déroger à ses habitudes, Mr Williams, un gentleman d’une cinquantaine d’années, prend chaque matin le train de banlieue pour Londres. Il y dirige le bureau des Travaux publics de la municipalité. Les cinq fonctionnaires placés sous ses ordres y font régner une routine administrative qui ne connaît aucune dérogation : dès qu’un dossier soulève une difficulté, il est soigneusement mis de côté.