Anabel (Susi Sanchez) est une grande bourgeoise de la haute société espagnole. Rien ne peut laisser imaginer qu’elle a eu une jeunesse rebelle et qu’elle a abandonné sa fille, Chiara (Barbara Lennie), qui la retrouve trente ans plus tard. Contre toute attente, Chiara ne lui demande pas d’argent, mais du temps : passer dix jours avec elle dans sa maison natale, perdue au cœur des Pyrénées françaises. Anabel accepte, non sans réticence cet étrange contrat.

Anabel (Susi Sanchez) est une grande bourgeoise de la haute société espagnole. Rien ne peut laisser imaginer qu’elle a eu une jeunesse rebelle et qu’elle a abandonné sa fille, Chiara (Barbara Lennie), qui la retrouve trente ans plus tard. Contre toute attente, Chiara ne lui demande pas d’argent, mais du temps : passer dix jours avec elle dans sa maison natale, perdue au cœur des Pyrénées françaises. Anabel accepte, non sans réticence cet étrange contrat.

Sortie début 2018 en Espagne, La Enfermedad del Domingo a remporté le Grand prix du festival du film espagnol de Nantes. Il a valu à Susi Sanchez le Goya – l’équivalent du César – de la meilleure actrice. Hélas, il n’a jamais trouvé le chemin des salles en France et est sorti directement sur Netflix.

C’est un film poignant sur un duo improbable : la blonde Anabel semble avoir réussi sa vie, à force d’ambition et de sacrifices, la brune Chiara a raté la sienne et le reconnaît sans regrets. La cinquantaine bien sonnée, Anabel entretient son corps avec application, s’habille avec élégance. Les cheveux gras, la clope au bec, la flasque d’alcool à portée de main, Chiara a renoncé à entretenir le sien qui se venge. Tout les sépare sauf ce lien de filiation que la mère a nié trente ans plus tôt par un geste dont on attend qu’elle nous révèle la cause.

Le film est construit sur un suspens. Que veut Chiara ? A-t-elle attiré Anabel dans cette ferme pour se venger d’elle, pour lui faire payer (par la torture ? par le meurtre ? par l’obtention d’un impossible pardon ?) le prix de l’impardonnable abandon qui l’a privé de sa mère sans explication alors qu’elle avait huit ans à peine ?

Le film est long. Trop long. Près de deux heures. Il est peuplé de silences, entrecoupé d’ellipses. Le réalisateur Ramon Salazar a pris le parti radical de l’hyper-stylisation. Il a donné à son héroïne la froideur glaciale des grandes héroïnes hitchcockiennes. Sa façon de filmer les Pyrénées l’hiver flirte avec le fantastique. La dernière scène du film, d’une logique implacable, qu’on a hélas sentie venir un peu trop tôt pour en être surpris, ne s’oublie pas facilement.

Dans la nuit du 13 novembre 2015, trois commandos terroristes sèment la terreur à Paris : le premier aux abords du Stade de France où trois assaillants essaient de pénétrer pendant le match France-Allemagne, le deuxième dans les rues de l’Est parisien en rafalant les badauds en terrasse de plusieurs établissements, le troisième à l’intérieur du Bataclan.

Dans la nuit du 13 novembre 2015, trois commandos terroristes sèment la terreur à Paris : le premier aux abords du Stade de France où trois assaillants essaient de pénétrer pendant le match France-Allemagne, le deuxième dans les rues de l’Est parisien en rafalant les badauds en terrasse de plusieurs établissements, le troisième à l’intérieur du Bataclan. Rien ne va plus dans la vie de Marco. Sa femme vient de le quitter. Le club de basket qui l’emploie le licencie suite à la violente altercation qui l’oppose à l’entraîneur dont il était l’adjoint. Arrêté au volant en état d’ébriété, il est condamné à quatre vingt dix jours de travaux d’utilité publique pour une association d’aide à des personnes déficientes. Sa tâche : entraîner leur équipe de basket.

Rien ne va plus dans la vie de Marco. Sa femme vient de le quitter. Le club de basket qui l’emploie le licencie suite à la violente altercation qui l’oppose à l’entraîneur dont il était l’adjoint. Arrêté au volant en état d’ébriété, il est condamné à quatre vingt dix jours de travaux d’utilité publique pour une association d’aide à des personnes déficientes. Sa tâche : entraîner leur équipe de basket. Vittoria a bientôt dix ans. Elle est l’enfant unique de Tina (Valeria Giolini) qui lui voue une affection étouffante et de Umberto. À quelque distance du petit village portuaire de Sardaigne où la famille est installée vit dans une ferme isolée Angelica (Alba Rohrwacher).

Vittoria a bientôt dix ans. Elle est l’enfant unique de Tina (Valeria Giolini) qui lui voue une affection étouffante et de Umberto. À quelque distance du petit village portuaire de Sardaigne où la famille est installée vit dans une ferme isolée Angelica (Alba Rohrwacher). L’ethnologue Stéphane Breton a rencontré les combattantes kurdes avant qu’elles deviennent les symboles de la résistance à Daech. Il les a filmées au quotidien, marchant à travers une ville en ruines, bivouaquant sur un point haut, préparant une offensive.

L’ethnologue Stéphane Breton a rencontré les combattantes kurdes avant qu’elles deviennent les symboles de la résistance à Daech. Il les a filmées au quotidien, marchant à travers une ville en ruines, bivouaquant sur un point haut, préparant une offensive. Marlo (Charlize Theron) est sur le point d’accoucher. Elle est à bout de forces. Son mari (Ron Livingston) et elle ont déjà deux enfants qui prennent toute leur énergie, surtout Jonah, le cadet, qui présente un syndrome autistique.

Marlo (Charlize Theron) est sur le point d’accoucher. Elle est à bout de forces. Son mari (Ron Livingston) et elle ont déjà deux enfants qui prennent toute leur énergie, surtout Jonah, le cadet, qui présente un syndrome autistique. Bécassine (Emeline Bayart) est née dans un foyer modeste. Son oncle Corentin (Michel Vuillermoz) tente sans y parvenir à la guérir de son indécrottable naïveté. Bécassine n’a qu’un rêve : quitter sa Bretagne natale et découvrir la capitale. Mais, en chemin, elle est recrutée par la marquise de Grand-air (Karin Viard) et par M. Proey-Minans (Denis Podalydès) qui viennent d’adopter la fille de leur jardinier. Bécassine va se révéler une nourrice aimante et une domestique pleine de ressources tandis que ses maîtres ont maille à partir avec un marionnettiste grec peu scrupuleux (Bruno Podalydès).

Bécassine (Emeline Bayart) est née dans un foyer modeste. Son oncle Corentin (Michel Vuillermoz) tente sans y parvenir à la guérir de son indécrottable naïveté. Bécassine n’a qu’un rêve : quitter sa Bretagne natale et découvrir la capitale. Mais, en chemin, elle est recrutée par la marquise de Grand-air (Karin Viard) et par M. Proey-Minans (Denis Podalydès) qui viennent d’adopter la fille de leur jardinier. Bécassine va se révéler une nourrice aimante et une domestique pleine de ressources tandis que ses maîtres ont maille à partir avec un marionnettiste grec peu scrupuleux (Bruno Podalydès). Sam part camper avec son grand frère Nick. C’est du moins ce que l’on pourrait penser. Sauf que Nick n’est pas son frère et que les deux garçons ne partent pas vraiment camper.

Sam part camper avec son grand frère Nick. C’est du moins ce que l’on pourrait penser. Sauf que Nick n’est pas son frère et que les deux garçons ne partent pas vraiment camper. Nous sommes en 2001. Parvana a onze ans. Elle vit à Kaboul que contrôlent pour quelques mois encore les Talibans. Son père, un ancien professeur qui a perdu sa jambe dans la guerre contre les Soviétiques, est arrêté par la milice. La mère de Parvana et sa sœur aînée ne peuvent quitter le domicile familial sans violer la règle qui interdit aux femmes de se déplacer seules sans mari ou sans frère. Seule solution pour permettre au foyer de survivre : déguiser Parvana en garçon.

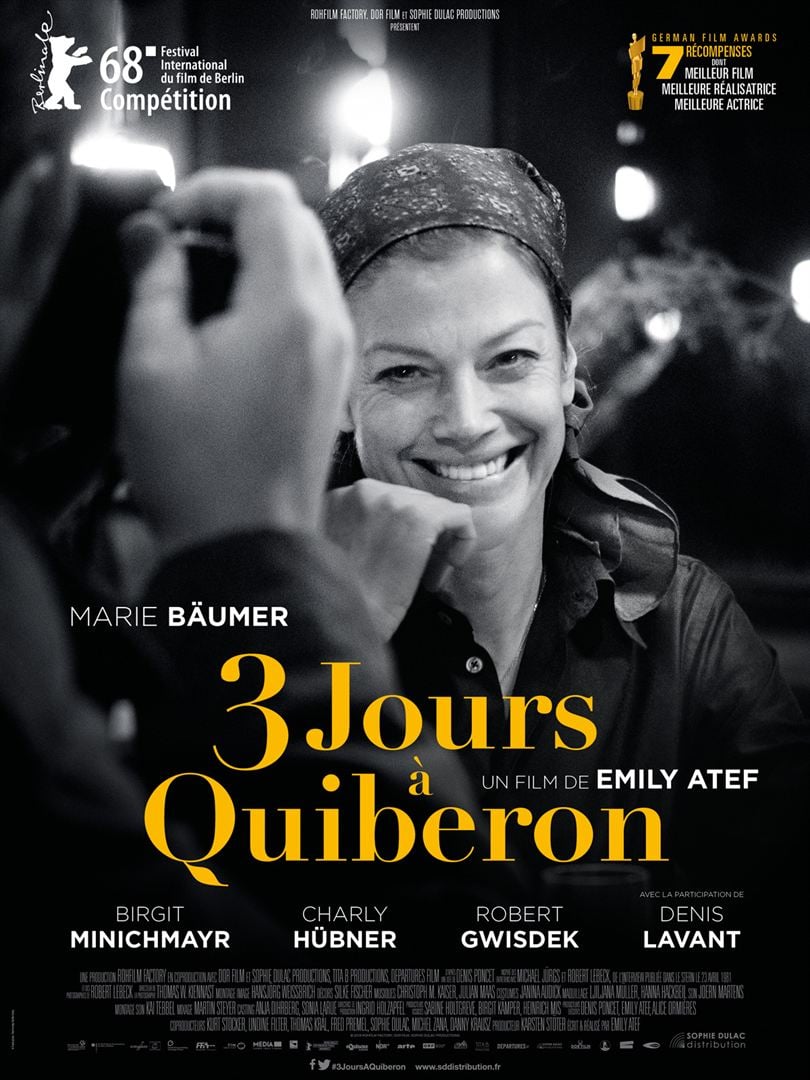

Nous sommes en 2001. Parvana a onze ans. Elle vit à Kaboul que contrôlent pour quelques mois encore les Talibans. Son père, un ancien professeur qui a perdu sa jambe dans la guerre contre les Soviétiques, est arrêté par la milice. La mère de Parvana et sa sœur aînée ne peuvent quitter le domicile familial sans violer la règle qui interdit aux femmes de se déplacer seules sans mari ou sans frère. Seule solution pour permettre au foyer de survivre : déguiser Parvana en garçon. Avril 1981. Romy Schneider a quarante-deux ans. Elle est au faîte de sa gloire mais au bout du rouleau. Elle enchaîne les films à succès. Mais sa vie privée est un champ de ruine. Son fils aîné David, dont le père vient de se suicider, refuse de la voir. Elle est en train de divorcer du père de sa fille cadette Sarah. L’actrice abuse de l’alcool et des médicaments qui la tueront un an plus tard.

Avril 1981. Romy Schneider a quarante-deux ans. Elle est au faîte de sa gloire mais au bout du rouleau. Elle enchaîne les films à succès. Mais sa vie privée est un champ de ruine. Son fils aîné David, dont le père vient de se suicider, refuse de la voir. Elle est en train de divorcer du père de sa fille cadette Sarah. L’actrice abuse de l’alcool et des médicaments qui la tueront un an plus tard.