Geppetto (Roberto Benigni) est un pauvre menuisier solitaire, sans femme ni enfant. Un beau jour, dans un morceau de bois aux propriétés extraordinaires, il sculpte un pantin qui prend vie. Il le coiffe d’un chapeau pointu, le vêt d’un costume rouge. La jeune marionnette, que Geppetto chérit d’un amour paternel, se révèle vite un bambin espiègle. Il quitte Geppetto pour suivre Mangefeu, le marionnettiste. Il croise le Chat et le Renard qui abusent de sa crédibilité, le détroussent et manquent de le pendre. Il est sauvé par la Fée bleue (Marina Vacth). Avec un autre orphelin, Lucignolo, il gagne le pays des jouets mais y est transformé en âne. Jeté à la mer, il est avalé par une baleine et retrouve Geppetto. Finalement, suivant les conseils de la fée bleue, il se met à étudier sérieusement et devient un beau jour un vrai petit garçon.

Geppetto (Roberto Benigni) est un pauvre menuisier solitaire, sans femme ni enfant. Un beau jour, dans un morceau de bois aux propriétés extraordinaires, il sculpte un pantin qui prend vie. Il le coiffe d’un chapeau pointu, le vêt d’un costume rouge. La jeune marionnette, que Geppetto chérit d’un amour paternel, se révèle vite un bambin espiègle. Il quitte Geppetto pour suivre Mangefeu, le marionnettiste. Il croise le Chat et le Renard qui abusent de sa crédibilité, le détroussent et manquent de le pendre. Il est sauvé par la Fée bleue (Marina Vacth). Avec un autre orphelin, Lucignolo, il gagne le pays des jouets mais y est transformé en âne. Jeté à la mer, il est avalé par une baleine et retrouve Geppetto. Finalement, suivant les conseils de la fée bleue, il se met à étudier sérieusement et devient un beau jour un vrai petit garçon.

Après avoir fait exploser le box-office en Italie – et avant d’y récolter une brassée de Davids, l’équivalent de nos Césars – le Pinocchio de Matteo Garrone devait sortir en France le mercredi 18 mars 2020. Las ! La veille, le premier confinement débutait et repoussait sine die sa sortie. Pendant des semaines, des autobus quasiment vides passaient sous mes fenêtres avec sur leurs flancs les affiches désormais inutiles annonçant sa sortie. Finalement, Pinocchio ne devait jamais trouver le chemin des salles en France et serait diffusé sur Amazon prime dès le mois de mai 2020.

Il m’a fallu pourtant près d’un an pour le voir. Il faut dire que le sujet ne m’intéressait guère. Pour moi, Pinocchio était irrémédiablement un personnage de dessin animé réservé aux enfants. Je me trompais en partie. Sans qu’il soit besoin de convoquer Bruno Bettelheim, la marionnette inventée à la fin du dix-neuvième siècle par Carlo Collodi ne se réduit pas à un jouet pour gamins. Le filmer avec le nez qui s’allonge face à la ravissante fée bleue n’est pas aussi innocent que cela en a l’air et rappellera à tout spectateur normalement constitué quelques épisodes embarrassants de sa pré-adolescence.

Les aventures de Pinocchio sont terrifiantes. Je ne me souviens plus de celles qu’il traversait dans le dessin animé de Walt Disney, si ce n’est sa transformation, passablement traumatisante, en âne et son séjour, avec Geppetto, dans le ventre de la baleine (dont il s’échappait je crois en allumant un feu). Dans celles de Garrone, elles le sont assurément, l’angoisse étant accrue par des lumières ténébreuses et inquiétantes. Jiminy Cricket qui, chez Walt Disney, incarnait la bonne conscience pleine d’humour et de sagesse du petit garçon, est ici un ignoble gnome. Même la fée bleue ou le gentil escargot sont des personnages lugubres et inquiétants. On reconnaît la patte de Matteo Garrone dont les décors et les costumes rappellent ceux de Tale of Tales.

La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes.

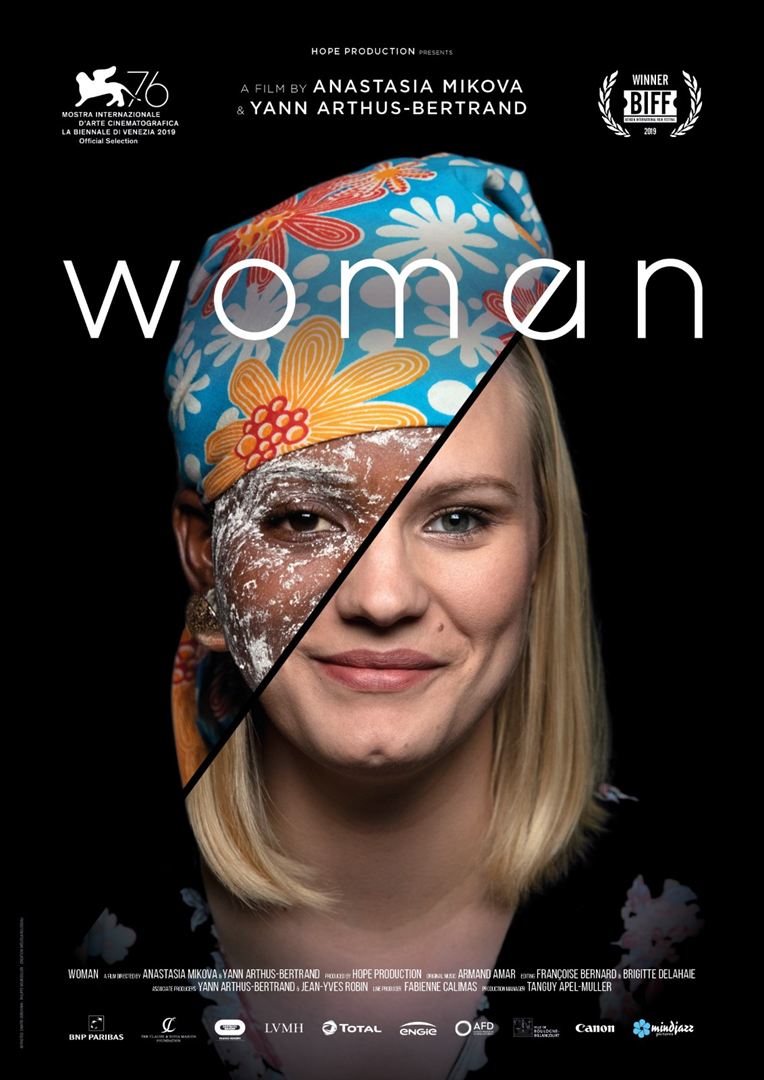

La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France 5 a diffusé ce documentaire sorti l’année dernière en salles, quasiment jour pour jour, à l’occasion de … la Journée 2020 des droits des femmes.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France 5 a diffusé ce documentaire sorti l’année dernière en salles, quasiment jour pour jour, à l’occasion de … la Journée 2020 des droits des femmes. L’Argentine n’a pas légalisé l’IVG. Une femme y meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin.

L’Argentine n’a pas légalisé l’IVG. Une femme y meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. Au Congo, les Ngunzas sont une confrérie de guérisseurs qui promettent à leurs fidèles, en échange d’une offrande plus ou moins généreuse, de recouvrer la santé ou de renouer avec la chance.

Au Congo, les Ngunzas sont une confrérie de guérisseurs qui promettent à leurs fidèles, en échange d’une offrande plus ou moins généreuse, de recouvrer la santé ou de renouer avec la chance. Haingo est une jeune mère célibataire qui vit dans l’Androy, une région du sud de Madagascar. Sa passion pour la musique et la danse ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa fille sous le coup d’une expulsion imminente de l’école. Aussi décide-t-elle de partir à la capitale pour rejoindre la compagnie de danse où travaille une lointaine cousine.

Haingo est une jeune mère célibataire qui vit dans l’Androy, une région du sud de Madagascar. Sa passion pour la musique et la danse ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa fille sous le coup d’une expulsion imminente de l’école. Aussi décide-t-elle de partir à la capitale pour rejoindre la compagnie de danse où travaille une lointaine cousine. Née en 1945 en Palestine mandataire, Nurith Aviv a dirigé la photographie d’une centaine de fictions de documentaires avant de passer tardivement derrière la caméra. Elle a réalisé plusieurs documentaires exigeants et intelligents sur la langue et le langage que je vais voir à leur sortie dans une petite salle du Quartier latin, toujours la même, au milieu d’une audience fidèle et vieillissante : Traduire en janvier 2011,

Née en 1945 en Palestine mandataire, Nurith Aviv a dirigé la photographie d’une centaine de fictions de documentaires avant de passer tardivement derrière la caméra. Elle a réalisé plusieurs documentaires exigeants et intelligents sur la langue et le langage que je vais voir à leur sortie dans une petite salle du Quartier latin, toujours la même, au milieu d’une audience fidèle et vieillissante : Traduire en janvier 2011,  Mada est la gouvernante d’une somptueuse résidence, nichée dans une crique sauvage en bord de mer. À la tête d’une nombreuse domesticité, elle veille sur ses patrons, Edgar et Marta, sur leur fils qu’elle a vu naître et qui part étudier à l’étranger, et sur le grand-père, qui perd gentiment la tête. Chaque été y est donnée une fastueuse réception. Mais les étés passent et ne se ressemblent pas ; car les malversations dont Edgar s’est rendu coupable lui valent d’être emprisonné, laissant Mada et ses collègues sans salaire et sans instructions.

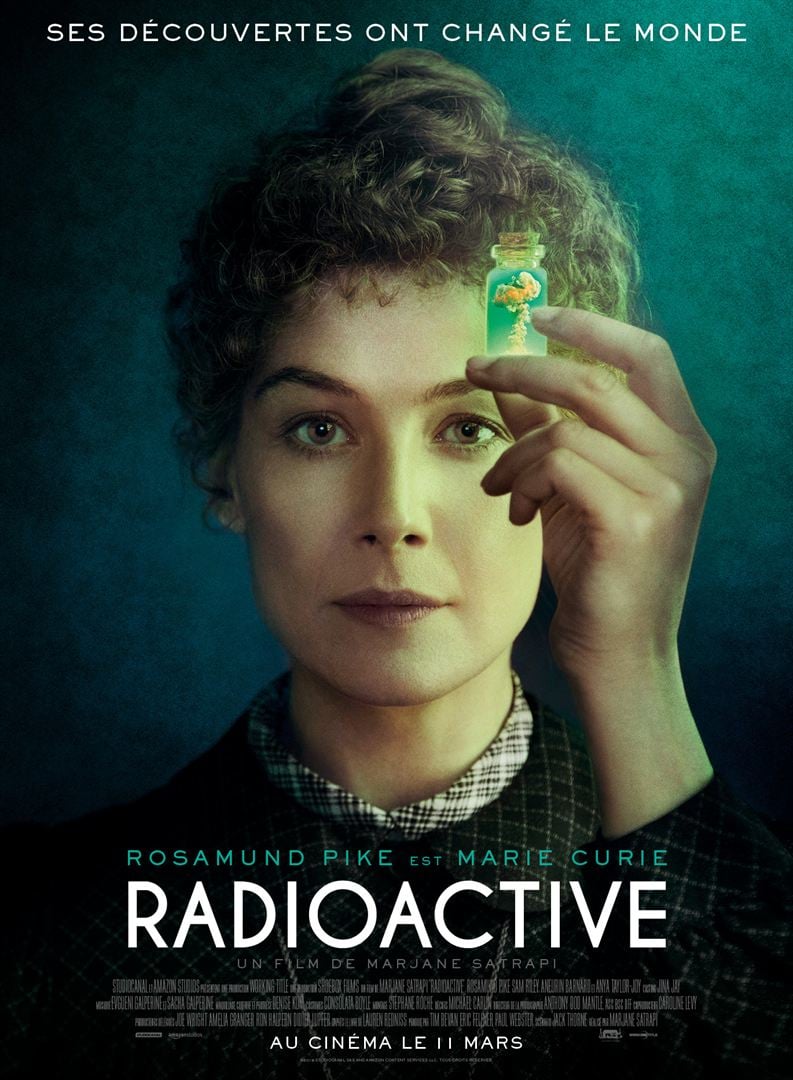

Mada est la gouvernante d’une somptueuse résidence, nichée dans une crique sauvage en bord de mer. À la tête d’une nombreuse domesticité, elle veille sur ses patrons, Edgar et Marta, sur leur fils qu’elle a vu naître et qui part étudier à l’étranger, et sur le grand-père, qui perd gentiment la tête. Chaque été y est donnée une fastueuse réception. Mais les étés passent et ne se ressemblent pas ; car les malversations dont Edgar s’est rendu coupable lui valent d’être emprisonné, laissant Mada et ses collègues sans salaire et sans instructions. Marie Curie compte parmi les scientifiques les plus renommés de son temps. Née Maria Skłodowska, elle perd sa mère à l’âge de dix ans et rejoint à Paris sa sœur pour y poursuivre ses études. Diplômé de la faculté des sciences, elle rencontre Pierre Curie, l’épouse et mène avec lui des travaux sur la radioactivité. En 1903, à trente-six ans à peine, le prix Nobel de physique lui est décerné conjointement avec son mari et avec Henri Becquerel. Huit ans plus tard, elle reçoit seule le prix Nobel de chimie pour sa découverte du polonium et du radium.

Marie Curie compte parmi les scientifiques les plus renommés de son temps. Née Maria Skłodowska, elle perd sa mère à l’âge de dix ans et rejoint à Paris sa sœur pour y poursuivre ses études. Diplômé de la faculté des sciences, elle rencontre Pierre Curie, l’épouse et mène avec lui des travaux sur la radioactivité. En 1903, à trente-six ans à peine, le prix Nobel de physique lui est décerné conjointement avec son mari et avec Henri Becquerel. Huit ans plus tard, elle reçoit seule le prix Nobel de chimie pour sa découverte du polonium et du radium. Gemma (Imogen Poots) et Tom (Jesse Eisenberg) forment un jeune couple idéal. Elle enseigne dans une classe maternelle ; il travaille aux espaces verts. Ils cherchent, non sans mal, une maison pour s’y installer ensemble. Aussi, malgré leurs réserves sur son comportement bizarre, accompagnent-ils Martin, un agent immobilier, dans un lotissement de banlieue où ils visitent une petite maison sans charme. La visite tourne court avec la disparition de Martin qui laisse le jeune couple éperdu, incapable de trouver la sortie du lotissement.

Gemma (Imogen Poots) et Tom (Jesse Eisenberg) forment un jeune couple idéal. Elle enseigne dans une classe maternelle ; il travaille aux espaces verts. Ils cherchent, non sans mal, une maison pour s’y installer ensemble. Aussi, malgré leurs réserves sur son comportement bizarre, accompagnent-ils Martin, un agent immobilier, dans un lotissement de banlieue où ils visitent une petite maison sans charme. La visite tourne court avec la disparition de Martin qui laisse le jeune couple éperdu, incapable de trouver la sortie du lotissement.