Zahia Ziouani s’est fait une place et un nom dans un milieu éhontément masculin. Elle est cheffe d’orchestre. Elle a créé l’Orchestre symphonique de Stains en Seine-Saint-Denis qui compte soixante-dix instrumentistes, se produit chaque année devant plus de cinquante mille spectateurs et mène des actions de sensibilisation à la musique classique vers des publics défavorisés.

Zahia Ziouani s’est fait une place et un nom dans un milieu éhontément masculin. Elle est cheffe d’orchestre. Elle a créé l’Orchestre symphonique de Stains en Seine-Saint-Denis qui compte soixante-dix instrumentistes, se produit chaque année devant plus de cinquante mille spectateurs et mène des actions de sensibilisation à la musique classique vers des publics défavorisés.

Ce destin édifiant aurait pu nourrir un documentaire. Marie-Castille Mention-Schaar, dont les précédents films débordaient déjà de bonnes intentions (Les Héritiers sur le devoir de mémoire, Le ciel attendra sur la radicalisation, A Good man sur la transidentité…), s’en est emparée pour signer une fiction.

Comme dans ses précédents films, elle y est terriblement efficace…. et pathologiquement prévisible. Aucune surprise depuis la bande-annonce jusqu’à la dernière scène – qui a la prétention d’en être une alors que la toute première la laissait prévoir.

Aucun lieu commun ne nous est épargné. Zahia (Oulaya Amamara aussi à l’aise avec une baguette que moi sur des patins à glace) accumule les handicaps : c’est une femme, une Arabe, immigrée de deuxième génération, originaire du 9-3 honni. Un ami réactionnaire et néanmoins très drôle me glisse à l’oreille : eût-elle été lesbienne et unijambiste, elle aurait eu le prix Nobel Santo subito. Mais elle peut compter sur l’amour de son père (Zinedime Soualem), un travailleur humble qui, malgré son absence de diplôme, lui a transmis le goût de l’étude et de la musique, sur la complicité de sa sœur (Lina El Arabi) et sur la confiance d’un grand maestro (Niels Arestrup) pour franchir, à force de courage, de travail et de talent, tous les obstacles dressés devant elle.

Dès les premières images où l’on accompagne Zahia et sa sœur Fettima, dans la classe de terminale, option musique, d’un prestigieux lycée parisien, qu’elles viennent d’intégrer, les lieux communs se ramassent à la pelle. Les élèves, blancs, friqués, maniant des codes qu’eux seuls maîtrisent, leur réservent un accueil goguenard. Leur coqueluche, auquel le pupitre de chef d’orchestre est promis, s’appelle Lambert…. Lallemand (sic).

L’écueil de ce film n’est pas seulement sa prévisibilité. C’est aussi sa bien-pensance.

Elle est littéralement asphyxiante. Circonstance atténuante ou aggravante : tout le cinéma français semble aujourd’hui contaminé par ce mal. Le scénario de Divertimento paraphrase d’autres films récents construits exactement sur le même principe. Sorti en 2018, Au bout des doigts mettait en scène Lambert Wilson dans le rôle d’un professeur de musique décidé à donner sa chance à un génie du piano mal dégrossi. Ténor avait pour héros un jeune banlieusard passionné de rap qu’une professeur de chant à l’Opéra-Garnier (Michèle Laroque) convainc de se consacrer à l’art lyrique. Neneh Superstar, le mois dernier, mettait en scène une petite fille noire déterminée à devenir petit rat de l’Opéra. On voit ces temps-ci la bande-annonce de Sage-Homme avec Karin Viard qui glorifiera la formation d’un jeune Maghrébin à l’obstétrique. Aspirant scénariste : si vous voulez être produit, il faut renoncer à toute ambition et écrire l’histoire d’une Erythréenne excisée, contrainte à l’exil par la guerre qui sévit dans son pays, qui devient championne d’échecs en France, après avoir traversé la Méditerranée au péril de sa vie, et qui, dans la scène finale, a le courage de faire son coming out en déclarant sa flamme à sa coach.

Avant de conclure cette critique assassine, que d’aucuns jugeront à raison excessive et réactionnaire, l’honnêteté m’oblige à reconnaître un point. Les films de Marie-Castille Mention-Schaar – et celui-là comme les précédents – sont sacrément efficaces. Je n’ai pas été le dernier à verser ma larme devant le courage de Zahia et à partager sa joie devant le travail accompli. Aussi aurais-je mauvaise grâce à jeter la pierre aux amis qui ont eu raison d’insister pour que j’aille le voir, fût-ce plusieurs semaines après sa sortie, malgré mes réticences initiales.

La bande-annonce

La jeune réalisatrice Lysa Heurtier Manzanares filme, dans un parc parisien, neuf hommes et femmes évoquant très librement leur sexualité. Julien, encore vierge, partage sa frustration. Cordula raconte l’emprise qu’elle a subie alors qu’elle était adolescente. Mélusine parle de BDSM. Judith, une femme transgenre, évoque son pénis et la façon dont il a réussi à l’accepter.

La jeune réalisatrice Lysa Heurtier Manzanares filme, dans un parc parisien, neuf hommes et femmes évoquant très librement leur sexualité. Julien, encore vierge, partage sa frustration. Cordula raconte l’emprise qu’elle a subie alors qu’elle était adolescente. Mélusine parle de BDSM. Judith, une femme transgenre, évoque son pénis et la façon dont il a réussi à l’accepter.

À l’automne 2022, Bernard-Henri Lévy s’est rendu dans l’est de l’Ukraine, sur la ligne de front. Il en ramène des images qui montrent la résistance des fiers soldats ukrainiens et les souffrances endurées par la population civile.

À l’automne 2022, Bernard-Henri Lévy s’est rendu dans l’est de l’Ukraine, sur la ligne de front. Il en ramène des images qui montrent la résistance des fiers soldats ukrainiens et les souffrances endurées par la population civile. Blandine (Olivia Côte) et Magalie (Laure Calamy) furent les meilleures amies du monde au collège avant de se fâcher et de se perdre de vue. Trente ans plus tard, alors que Blandine peine à se remettre d’un divorce douloureux, son fils provoque leurs retrouvailles et les réunit le temps d’une semaine de vacances dans les Cyclades où elles rêvaient d’aller ensemble, sur les traces des héros du Grand Bleu.

Blandine (Olivia Côte) et Magalie (Laure Calamy) furent les meilleures amies du monde au collège avant de se fâcher et de se perdre de vue. Trente ans plus tard, alors que Blandine peine à se remettre d’un divorce douloureux, son fils provoque leurs retrouvailles et les réunit le temps d’une semaine de vacances dans les Cyclades où elles rêvaient d’aller ensemble, sur les traces des héros du Grand Bleu. Esther (Lou de Laâge) a vingt-six ans. Elle est née et a grandi dans une famille juive ultra-orthodoxe qui l’étouffe. À l’occasion du séjour qu’elle effectue chaque année dans le sud de l’Italie pour la récolte des cédrats, elle hésite à franchir le pas et à rompre avec les siens. Elio (Riccardo Scamarcio), le propriétaire italien du domaine agricole, qu’il vient d’hériter de son père, devient le confident de ses hésitations.

Esther (Lou de Laâge) a vingt-six ans. Elle est née et a grandi dans une famille juive ultra-orthodoxe qui l’étouffe. À l’occasion du séjour qu’elle effectue chaque année dans le sud de l’Italie pour la récolte des cédrats, elle hésite à franchir le pas et à rompre avec les siens. Elio (Riccardo Scamarcio), le propriétaire italien du domaine agricole, qu’il vient d’hériter de son père, devient le confident de ses hésitations. Les Solé exploitent depuis toujours un champ de pêchers dans le Sud de la Catalogne que son propriétaire leur demande de quitter pour y construire une ferme photovoltaïque. Il leur a laissé jusqu’à la fin de l’été le temps de procéder à une ultime récolte.

Les Solé exploitent depuis toujours un champ de pêchers dans le Sud de la Catalogne que son propriétaire leur demande de quitter pour y construire une ferme photovoltaïque. Il leur a laissé jusqu’à la fin de l’été le temps de procéder à une ultime récolte. Zahia Ziouani s’est fait une place et un nom dans un milieu éhontément masculin. Elle est cheffe d’orchestre. Elle a créé l’Orchestre symphonique de Stains en Seine-Saint-Denis qui compte soixante-dix instrumentistes, se produit chaque année devant plus de cinquante mille spectateurs et mène des actions de sensibilisation à la musique classique vers des publics défavorisés.

Zahia Ziouani s’est fait une place et un nom dans un milieu éhontément masculin. Elle est cheffe d’orchestre. Elle a créé l’Orchestre symphonique de Stains en Seine-Saint-Denis qui compte soixante-dix instrumentistes, se produit chaque année devant plus de cinquante mille spectateurs et mène des actions de sensibilisation à la musique classique vers des publics défavorisés. Masashi Asada est le fils cadet d’une famille soudée et aimante. Son père, qui a sacrifié ses ambitions professionnelles pour s’occuper de ses deux fils tandis que sa mère enchaînait les gardes de nuit à l’hôpital, lui a transmis sa passion pour la photographie.

Masashi Asada est le fils cadet d’une famille soudée et aimante. Son père, qui a sacrifié ses ambitions professionnelles pour s’occuper de ses deux fils tandis que sa mère enchaînait les gardes de nuit à l’hôpital, lui a transmis sa passion pour la photographie. Dans Les Jardins de Carthage (ça commence comme Salammbô), un complexe immobilier laissé à l’abandon en périphérie de Tunis dont la construction avait été interrompue à la chute de Ben Ali, un gardien d’immeuble meurt brûlé vif. S’est-il immolé ? A-t-il été tué ? Bientôt, dans les mêmes circonstances, une jeune employée de maison perd la vie. Deux policiers mènent l’enquête, sur fond de corruption endémique au sein de la police tunisienne et de règlements de comptes : Batal, un père de famille pris dans un conflit de loyauté, et Fatma, une jeune policière dont le père siège à la Commission Vérité et Réconciliation.

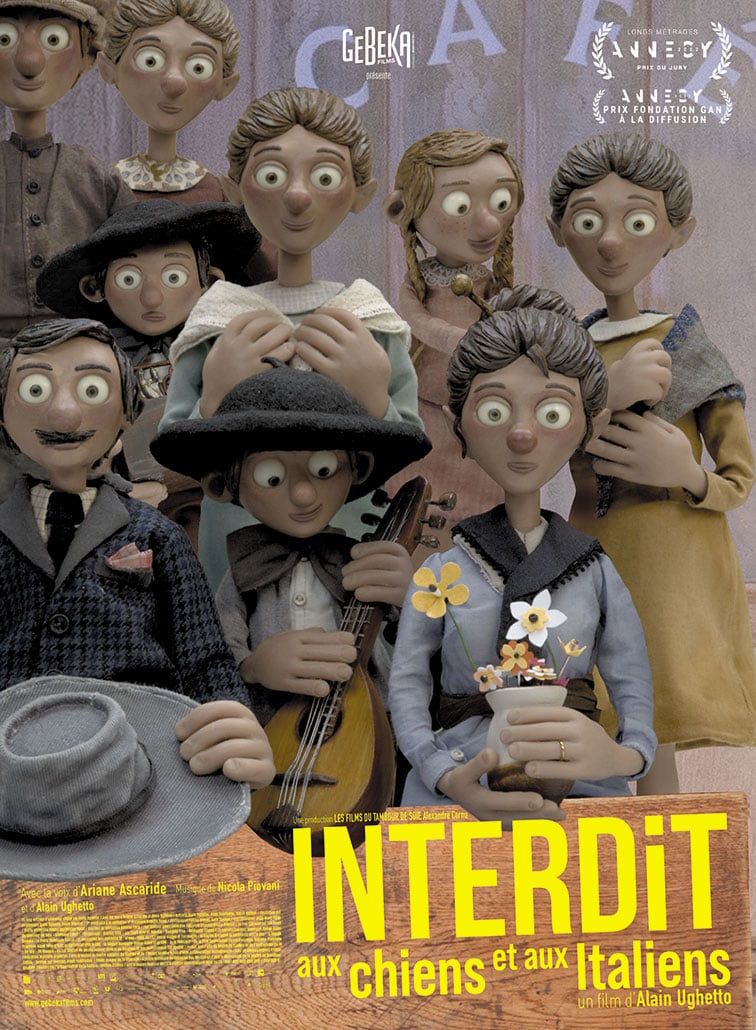

Dans Les Jardins de Carthage (ça commence comme Salammbô), un complexe immobilier laissé à l’abandon en périphérie de Tunis dont la construction avait été interrompue à la chute de Ben Ali, un gardien d’immeuble meurt brûlé vif. S’est-il immolé ? A-t-il été tué ? Bientôt, dans les mêmes circonstances, une jeune employée de maison perd la vie. Deux policiers mènent l’enquête, sur fond de corruption endémique au sein de la police tunisienne et de règlements de comptes : Batal, un père de famille pris dans un conflit de loyauté, et Fatma, une jeune policière dont le père siège à la Commission Vérité et Réconciliation. Les grands-parents de Alain Ughetto sont originaires d’un petit village du Piémont. Ils ont émigré en France dans les années 30 après avoir été en butte au fascisme et à la misère. Le grand-père, Luigi, avait participé à la construction du tunnel du Simplon. En France, il a construit le barrage de Génissiat sur le Rhône. Avec des personnages en pâte à modeler, filmés en stop motion, des morceaux de charbon, de sucre, des châtaignes et même sa propre main qu’on voit de temps en temps entrer dans le champ, le réalisateur de Jasmine raconte avec ironie leur histoire.

Les grands-parents de Alain Ughetto sont originaires d’un petit village du Piémont. Ils ont émigré en France dans les années 30 après avoir été en butte au fascisme et à la misère. Le grand-père, Luigi, avait participé à la construction du tunnel du Simplon. En France, il a construit le barrage de Génissiat sur le Rhône. Avec des personnages en pâte à modeler, filmés en stop motion, des morceaux de charbon, de sucre, des châtaignes et même sa propre main qu’on voit de temps en temps entrer dans le champ, le réalisateur de Jasmine raconte avec ironie leur histoire. Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques.

Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques.