Trois garçonnets se lient d’amitié avec un vieux monsieur solitaire.

Shinji Somai est un réalisateur japonais décédé en 2001 à cinquante-trois ans à peine. Un seul de ses films est sorti en France de son vivant, Typhoon Club. Le distributeur Survivance a décidé d’en sortir d’autres : Déménagement fin 2023 et ce Jardin d’été dont la sortie coïncide avec une rétrospective organisée à la Maison de la culture du Japon à Paris consacrée à l’oeuvre de Shinji Somai.

Son cinéma n’a pas pris une ride, même si le grain du 16mm lui donne une patine dont nous avons perdu l’habitude. En particulier le cadrage de Jardin d’été, vieux de plus de trente ans, est d’une étonnante modernité.

Jardin d’été évoque un sujet grave à hauteur d’enfant : la mort. La grand-mère de l’un des trois héros vient de mourir. L’événement les sidère et les fascine. Sa mort les conduit à se rapprocher d’un vieillard excentrique qui, à leur contact, retrouve goût à la vie et leur raconte sa vie et le lourd secret qui l’étouffe

Jardin d’été est un film estival, comme l’était (!) à sa façon L’Eté de Kikujiro qui lança, sur un contre-sens, la carrière de Kitashi Kitano en France à la fin des années 90, laissant penser que cet acteur-réalisateur de petits films noirs et violents était un poète élégiaque. Jardin d’été baigne dans une atmosphère ensoleillée et joyeuse. Tout y est léger, même la mort qui finit toujours, comme on le sait hélas, par nous rattraper.

Jill (Brigitte Bardot) est une jeune fille genevoise de bonne famille qui monte à Paris et y devient une star de cinéma. Amoureuse de Fabio (Marcello Mastroianni), elle l’accompagne à Spolète en Italie où il monte une pièce méconnue de Kleist. Mais la vie du couple est rendue impossible par la foule des paparazzis qui harcèlent Jill.

Jill (Brigitte Bardot) est une jeune fille genevoise de bonne famille qui monte à Paris et y devient une star de cinéma. Amoureuse de Fabio (Marcello Mastroianni), elle l’accompagne à Spolète en Italie où il monte une pièce méconnue de Kleist. Mais la vie du couple est rendue impossible par la foule des paparazzis qui harcèlent Jill.

À l’occasion de vacances chez des amis au Nouveau-Mexique, le romancier à succès Richard Harland (Cornel Wilde) rencontre Ellen Berrent (Gene Tierney) et en tombe immédiatement amoureux. La jeune femme rompt ses fiançailles pour épouser Richard mais se révèle vite d’une jalousie maladive. En particulier elle supporte mal l’attention que son mari porte à Danny, son jeune frère frappé par la poliomyélite.

À l’occasion de vacances chez des amis au Nouveau-Mexique, le romancier à succès Richard Harland (Cornel Wilde) rencontre Ellen Berrent (Gene Tierney) et en tombe immédiatement amoureux. La jeune femme rompt ses fiançailles pour épouser Richard mais se révèle vite d’une jalousie maladive. En particulier elle supporte mal l’attention que son mari porte à Danny, son jeune frère frappé par la poliomyélite. Le baron Ferdinando Cefalù (Marcello Mastroianni) n’est pas heureux en mariage avec Rosalia (Daniela Rocca), une matrone hommasse. Il n’a d’yeux que pour sa jeune cousine, la virginale Angela (Stefania Sandrelli). Mais, dans l’Italie de l’époque, le divorce lui est interdit. Pour épouser Angela, il conçoit un plan machiavélique : pousser Rosalia dans les bras d’un autre homme, surprendre le couple adultère, tuer l’amant et n’écoper que d’une peine légère au titre d’un crime d’honneur.

Le baron Ferdinando Cefalù (Marcello Mastroianni) n’est pas heureux en mariage avec Rosalia (Daniela Rocca), une matrone hommasse. Il n’a d’yeux que pour sa jeune cousine, la virginale Angela (Stefania Sandrelli). Mais, dans l’Italie de l’époque, le divorce lui est interdit. Pour épouser Angela, il conçoit un plan machiavélique : pousser Rosalia dans les bras d’un autre homme, surprendre le couple adultère, tuer l’amant et n’écoper que d’une peine légère au titre d’un crime d’honneur.

En 1968, un an après

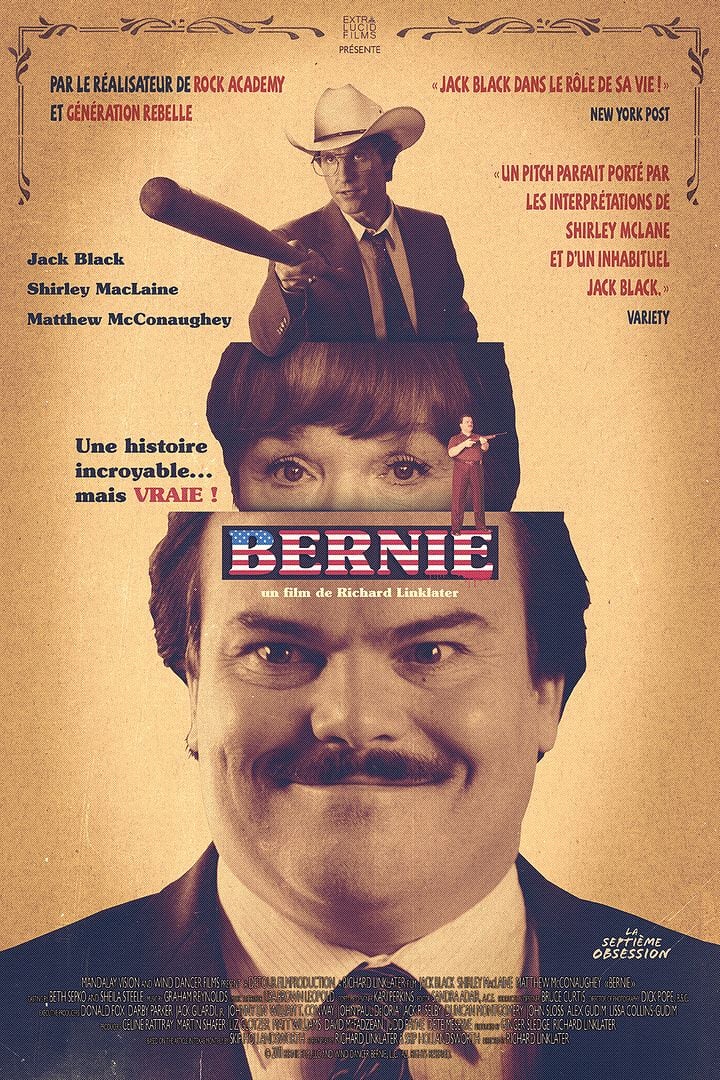

En 1968, un an après  La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie.

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie. Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements.

Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements.