Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet.

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet.

Dans un immeuble haussmannien, de nos jours, après l’épidémie de Covid et le confinement, plusieurs histoires se nouent. Un couple, obsédé par les risques d’infection, en convie un autre à dîner. Une féministe retorse fait chanter son plombier. Deux amis transgenres discutent maternité et filiation en fumant un joint. Une célibataire patriote reçoit un policier qu’elle vient de rencontrer sur Meetic. Trois enseignantes discutent des protocoles sanitaires mis en place par leur établissement et de la meilleure façon de les faire respecter par leurs élèves. Deux militantes LGBT vegan et écolo recrutent une étonnante colocatrice. Un mari annonce à sa femme éberluée sa conversion à l’Islam. Deux comédiens sans cachet acceptent de jouer le rôle de deux malades du Covid en fin de vie dans un clip faisant l’éloge de la vaccination. Une propriétaire sur le point de vendre son appartement reconnaît l’infirmière qui lui a interdit pendant le Covid de venir au chevet de sa mère mourante. Deux militantes écolo préparent une manifestation non violente. Un hétérosexuel souhaite participer à une manifestation LGBT et se demande dans quelle section du cortège il pourra se glisser. Une femme transgenre donne une leçon de yoga. Une rencontre amoureuse est brutalement interrompue lorsque l’un des deux partenaires apprend qu’il est cas contact. Par solidarité avec sa femme enceinte, son conjoint essaie de reproduire toutes les contraintes qu’elle doit subir pendant sa maternité. Un fils présente à ses parents sa nouvelle fiancée, voilée et intégriste, qu’il a rencontrée en fac de socio où elle écrit une thèse sur les Juifs et le réchauffement climatique..

Ces deux films provoquent le malaise. Sous couvert de susciter le rire – et reconnaissons leur qu’ils y arrivent souvent, tant les situations qu’ils brossent sont outrancières – ils révèlent vite leur projet : faire le procès des dérives de notre époque. Chaque sketch tourne en dérision l’un de ses travers réels ou fantasmés : l’obession hygiéniste et vaccinaliste créée par le Covid, le transgenrisme, le radicalisme féministe, l’islamophilie….

Bien sûr, l’art peut se moquer de tout. On n’est pas descendu dans la rue en défendant Charlie Hebdo, le droit au blasphème et à la dérision pour venir s’insurger de films qui utiliseraient les mêmes armes au service d’autres causes. Le paysage cinématographique penche à gauche, sinon à l’extrême gauche. Pour prendre par exemple le sujet de l’immigration, on ne compte plus les films, d’ailleurs généreusement subventionnés par le CNC, qui battent en brèche la politique gouvernementale, lui reprochant sa frilosité, sinon son racisme : Welcome, Le Silence de Lorna, Le Havre, Les Engagés, Ils sont vivants… Au contraire, on ne voit pas un seul film qui soutienne le point de vue radicalement inverse et qui reprocherait au Gouvernement d’être trop laxiste ou d’échouer à renvoyer les étrangers en situation irrégulière.

Pour autant, sans appeler à la censure, on a le droit de ne pas rire à des films qui, si on prend la peine de gratter, si on va lire les interviews données par son réalisateur ou la critique évidemment élogieuse, forcément élogieuse, qu’en fait Causeur (« Le cinéma français, « soutenu » par un CNC complaisant et politique, est globalement nullissime. Raison de plus pour aller voir un film qui n’a reçu ni subventions ni critiques élogieuses de la presse progressiste et qui se moque avec intelligence et drôlerie, en une heure chrono, de notre époque hygiéniste, néo-féministe, transgenriste et wokiste ») donnent froid dans le dos.

La bande-annonce du Monde d’après

La bande-annonce du Monde d’après 2

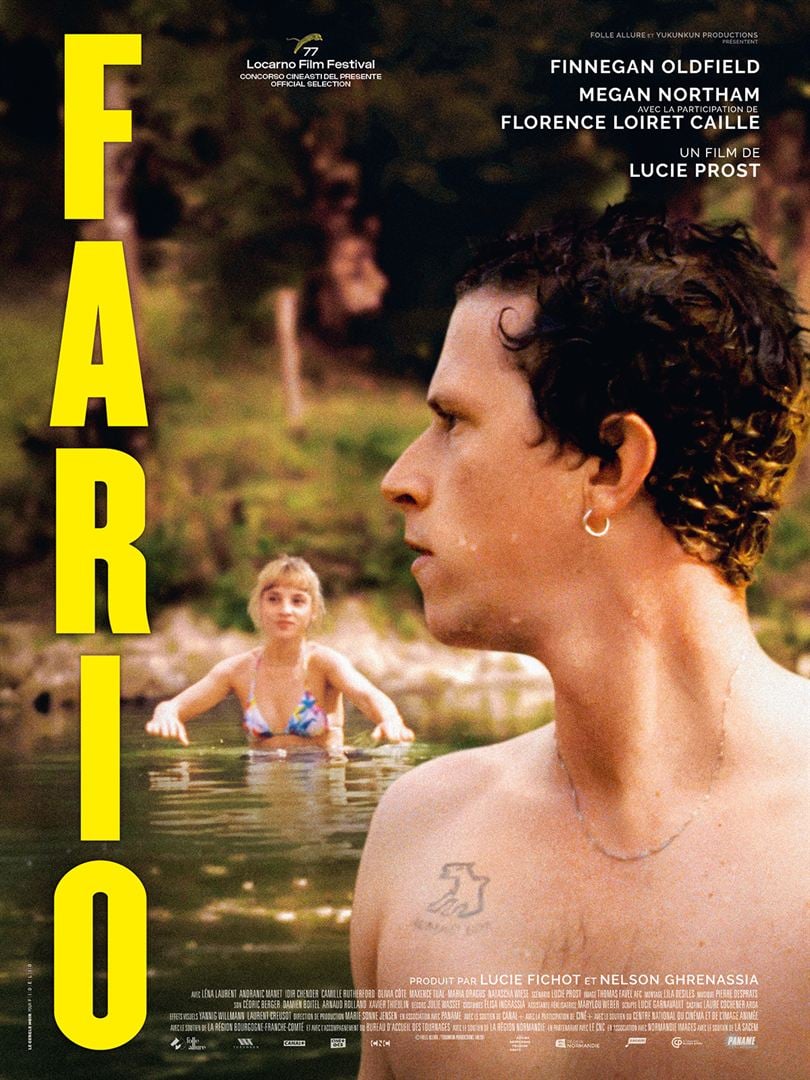

Léo (Finnegan Oldfield), jeune biologiste expatrié à Berlin, revient chez lui quelques jours dans le Doubs rendre visite à sa mère (Florence Loiret-Caille). Il a hérité de son père, récemment décédé dans de tragiques circonstances, des terres qu’il a décidé de vendre à une compagnie minière. Sa mère et ses amis sont hostiles au projet. L’observation par Léo des farios, les truites de rivière, et de la troublante évolution de leur comportement le conduit à la même conclusion.

Léo (Finnegan Oldfield), jeune biologiste expatrié à Berlin, revient chez lui quelques jours dans le Doubs rendre visite à sa mère (Florence Loiret-Caille). Il a hérité de son père, récemment décédé dans de tragiques circonstances, des terres qu’il a décidé de vendre à une compagnie minière. Sa mère et ses amis sont hostiles au projet. L’observation par Léo des farios, les truites de rivière, et de la troublante évolution de leur comportement le conduit à la même conclusion.

À peine sorti de l’adolescence, Paul Bäumer décide, contre la volonté de ses parents, de s’engager avec plusieurs camarades d’école dans les rangs de l’armée allemande en 1917. Envoyé en France, au Chemin des Dames, il plonge dans l’horreur de la guerre de tranchées. La fin des combats approche. Les plénipotentiaires allemands, dirigés par le social-démocrate Matthias Erzberger (Daniel Brühl), négocient à Rethondes. Mais pendant ce temps les deux états-majors continuent à se livrer une guerre sans répit. Paul survivra-t-il jusqu’à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année 1918 ?

À peine sorti de l’adolescence, Paul Bäumer décide, contre la volonté de ses parents, de s’engager avec plusieurs camarades d’école dans les rangs de l’armée allemande en 1917. Envoyé en France, au Chemin des Dames, il plonge dans l’horreur de la guerre de tranchées. La fin des combats approche. Les plénipotentiaires allemands, dirigés par le social-démocrate Matthias Erzberger (Daniel Brühl), négocient à Rethondes. Mais pendant ce temps les deux états-majors continuent à se livrer une guerre sans répit. Paul survivra-t-il jusqu’à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année 1918 ?

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet.

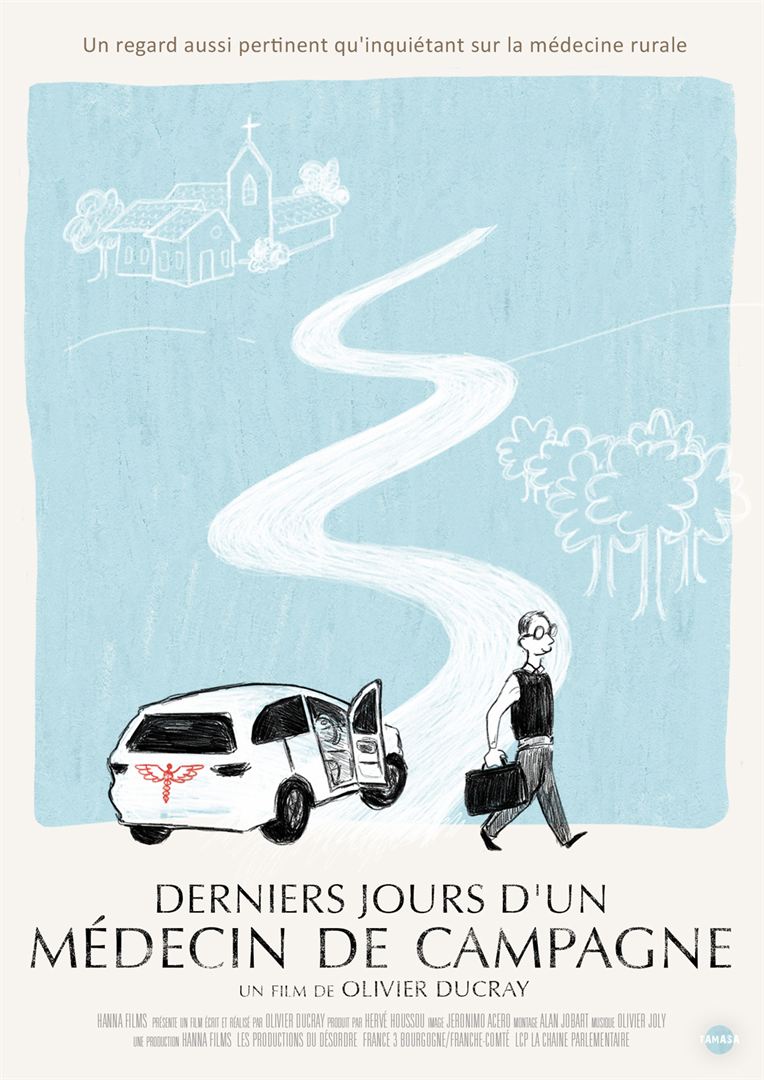

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet. Patrick Laine est médecin généraliste. Il exerce à Saulnot, une petite commune rurale de la Haute-Saône, entre Vesoul et Montbéliard. Depuis 1983, il reçoit à son cabinet et se rend au domicile de ses patients avec un dévouement exemplaire. Mais l’âge venant, le docteur Laine veut prendre sa retraite. Hélas, aucun successeur ne se présente.

Patrick Laine est médecin généraliste. Il exerce à Saulnot, une petite commune rurale de la Haute-Saône, entre Vesoul et Montbéliard. Depuis 1983, il reçoit à son cabinet et se rend au domicile de ses patients avec un dévouement exemplaire. Mais l’âge venant, le docteur Laine veut prendre sa retraite. Hélas, aucun successeur ne se présente. Le documentariste Frederick Wiseman nous surprend encore à quatre-vingt-dix ans passés. On avait l’habitude de le retrouver à échéances régulières avec des documentaires hors normes où, dans un style bien à lui, sans voix off, ni carton explicatif, il disséquait l’organisation d’une institution : la mairie de Boston (

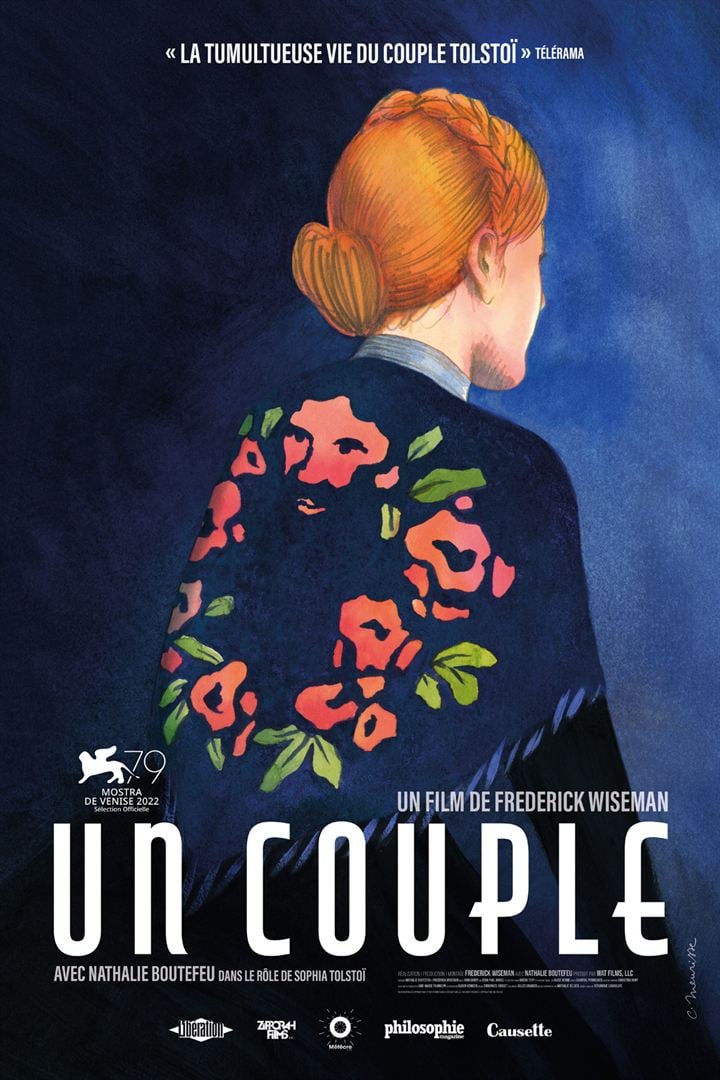

Le documentariste Frederick Wiseman nous surprend encore à quatre-vingt-dix ans passés. On avait l’habitude de le retrouver à échéances régulières avec des documentaires hors normes où, dans un style bien à lui, sans voix off, ni carton explicatif, il disséquait l’organisation d’une institution : la mairie de Boston ( L’œuvre de Patricio Guzmán peut se lire comme une immense et ambitieuse encyclopédie de l’histoire contemporaine du Chili. Le réalisateur est aujourd’hui octogénaire. Il a quitté son pays après le coup d’Etat de 1973 et le renversement de Salvador Allende. Il s’est réfugié en France.

L’œuvre de Patricio Guzmán peut se lire comme une immense et ambitieuse encyclopédie de l’histoire contemporaine du Chili. Le réalisateur est aujourd’hui octogénaire. Il a quitté son pays après le coup d’Etat de 1973 et le renversement de Salvador Allende. Il s’est réfugié en France. Adam est le fils d’un pêcheur pauvre. Repéré par l’imam de son village pour son intelligence et sa foi, il reçoit une bourse qui lui permet d’aller étudier à la prestigieuse université Al Azhar, le phare de l’Islam sunnite. La mort de son Grand Imam y provoque une guerre de succession. Les autorités civiles veulent à toute force favoriser leur poulain. La Sûreté de l’Etat va recruter Adam pour parvenir à ses fins.

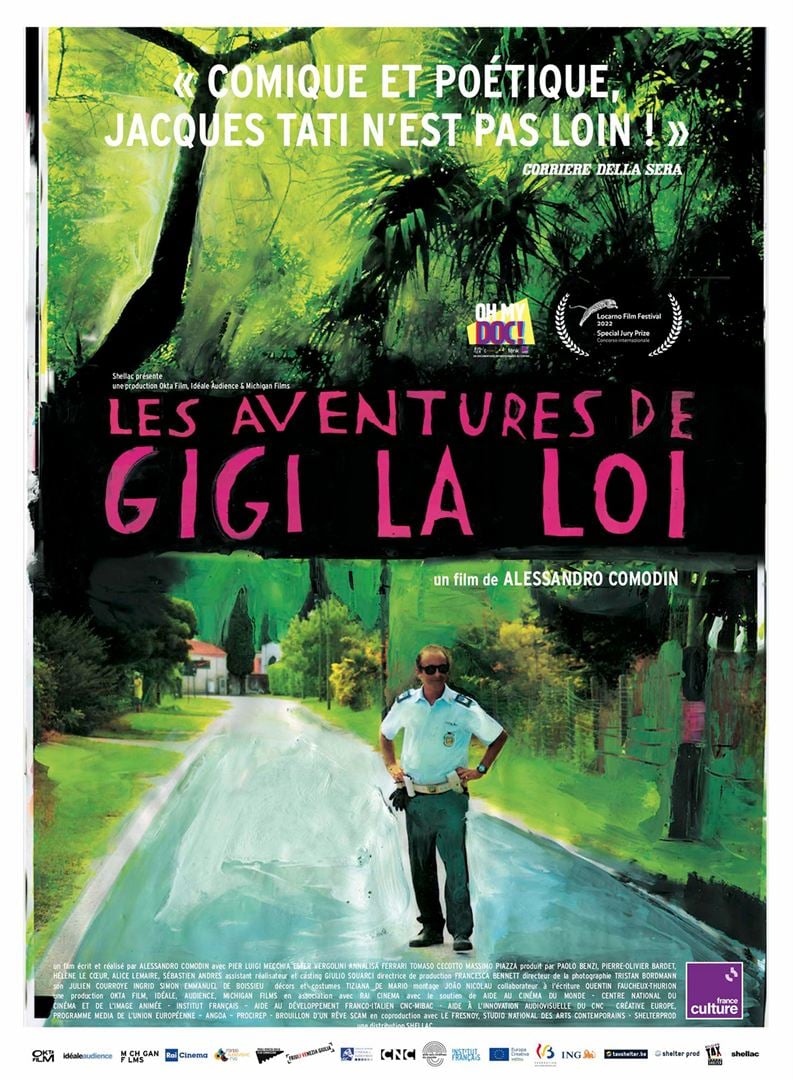

Adam est le fils d’un pêcheur pauvre. Repéré par l’imam de son village pour son intelligence et sa foi, il reçoit une bourse qui lui permet d’aller étudier à la prestigieuse université Al Azhar, le phare de l’Islam sunnite. La mort de son Grand Imam y provoque une guerre de succession. Les autorités civiles veulent à toute force favoriser leur poulain. La Sûreté de l’Etat va recruter Adam pour parvenir à ses fins. « Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction.

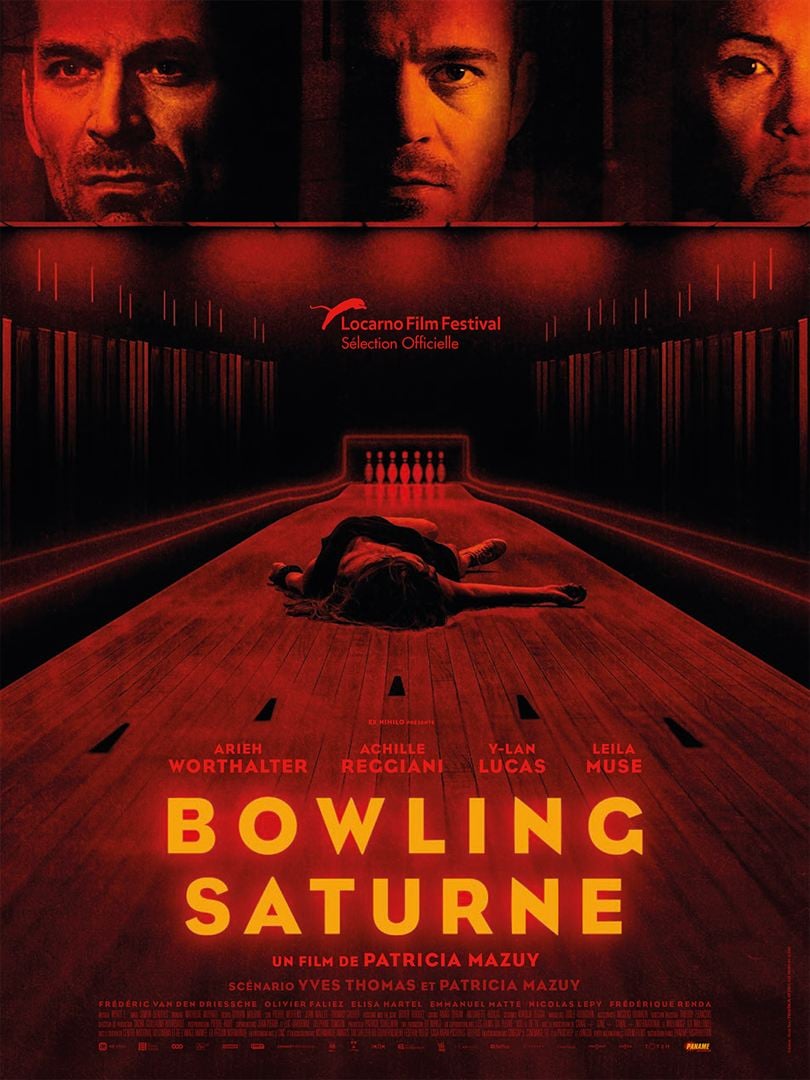

« Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction. À la mort de son père, un homme autoritaire, passionné de chasse au gros gibier, Guillaume (Arieh Worthalter), un inspecteur de police, décide de céder la gérance du bowling dont il a hérité à Armand (Achille Reggiani), son demi-frère qui exerçait jusqu’alors un emploi de vigile dans une boîte de nuit. Guillaume enquête sur une série de crimes commis sur des jeunes femmes dont les corps violentés sont retrouvés dans le cimetière où son père a été enterré.

À la mort de son père, un homme autoritaire, passionné de chasse au gros gibier, Guillaume (Arieh Worthalter), un inspecteur de police, décide de céder la gérance du bowling dont il a hérité à Armand (Achille Reggiani), son demi-frère qui exerçait jusqu’alors un emploi de vigile dans une boîte de nuit. Guillaume enquête sur une série de crimes commis sur des jeunes femmes dont les corps violentés sont retrouvés dans le cimetière où son père a été enterré. Cédric (Pierre Deladonchamps) est décolleteur, un métier de haute précision exercé depuis des générations par les paysans de la vallée de l’Arve. La PME qui l’emploie est sur le point de se faire racheter par un fonds de pension britannique. Son rachat se fera au détriment de l’appareil industriel et de l’emploi. Aussi Cédric décide-t-il, avec deux amis, avec la complicité d’Alice (Laetitia Dosch), la directrice financière qui l’informe en sous-main des progrès de la négociation, et avec les conseils de Frédéric, un Golden Boy genevois rencontré sur le Bargy, de créer son propre fonds d’investissement et de racheter sa boîte.

Cédric (Pierre Deladonchamps) est décolleteur, un métier de haute précision exercé depuis des générations par les paysans de la vallée de l’Arve. La PME qui l’emploie est sur le point de se faire racheter par un fonds de pension britannique. Son rachat se fera au détriment de l’appareil industriel et de l’emploi. Aussi Cédric décide-t-il, avec deux amis, avec la complicité d’Alice (Laetitia Dosch), la directrice financière qui l’informe en sous-main des progrès de la négociation, et avec les conseils de Frédéric, un Golden Boy genevois rencontré sur le Bargy, de créer son propre fonds d’investissement et de racheter sa boîte.