Un couple se déchire. Un enfant en paie le prix.

Un couple se déchire. Un enfant en paie le prix.

Boris et Zhenya sont en plein divorce. Ils vivent encore sous le même toit – qu’ils tentent en vain de vendre – mais ne sont plus capables d’y passer cinq minutes sans s’agonir d’injures. Ils ont d’ailleurs recommencé à faire leur vie chacun de leur côté : Zhenya a rencontré un homme plus âgé et plus aisé, Boris a fait un enfant à une femme plus jeune qui vit encore avec sa mère.

Entre eux deux Alyocha souffre en silence. Jusqu’à disparaître. Cette disparition rapprochera-t-elle ses parents ? ou les libèrera-t-elle d’un poids ?

Amateurs de feel good movie passez votre chemin. Faute d’amour est un film éprouvant. Comme dans L’Économie du couple, on y vit un divorce en temps réel. Comme dans Le Ruban blanc de Hanneke ou Scènes de la vie conjugale de Bergman, on y entend jusqu’au malaise des disputes d’une effarante violence. Comme dans Elena ou Leviathan, Zviaguintsev y poursuit le procès à charge de la société russe et de sa dérive individualiste.

J’ai été durablement traumatisé par une scène. Elle se déroule au début du film. La raconter n’est pas le spoiler. Il s’agit d’une dispute entre Boris et Zhenya au sujet de leur appartement qu’ils tardent à vendre et de leur fils dont ils ne savent que faire : ils se battent moins pour sa garde que pour s’en débarrasser en le plaçant en internat. La scène s’interrompt quand Zhenya passe aux toilettes. En poussant la porte, le spectateur découvre le petit Alyosha, tapi dans l’ombre, étouffant un sanglot, le visage déformé par le chagrin et la peur, auditeur silencieux de la dispute dont il est l’enjeu. On se demande comment on a pu obtenir d’un enfant de douze ans de tels sanglots, un tel rictus – qui rappelle Le Cri de Munch. Une scène plus effrayante que bien des films d’horreur.

Boris et Zhenya sont des monstres d’égoïsme. Zhenya est la pire des deux. On la voit avec son nouvelle amant, nue et lascive, lui susurrer des mots d’amour en lui racontant l’horreur de sa grossesse, les affres de l’accouchement, le dégoût des premiers contacts avec son fils. Quand elle rencontre sa mère, on comprendra d’où lui vient une telle dureté : on ne donne rien quand on n’a rien reçu. Boris ne vaut guère mieux. Il travaille dans une entreprise exigeant de la part de ses employés le respect d’une stricte orthodoxie. Le divorce équivaudrait pour lui au licenciement. Et on le sent plus soucieux de cacher ses déboires conjugaux à son employeur que de retrouver son fils.

Quand Alyocha disparaît, Boris et Zhenya, qui avaient découché chacun de leur côté avec leur compagnon, mettent trente six heures à s’en rendre compte. Ils contactent la police qui refuse de les aider. Ils ont finalement recours à une milice privée, le Groupe de recherches des enfants perdus, curieuse cohorte muette de bénévoles, dans un pays gangrené par l’appât du gain, qui consacrent leur temps à aider des familles à la recherche de leurs enfants.

Alyocha a-t-il fugué ? A-t-il été enlevé ? Ses parents le retrouveront-ils vivant ? On vous laissera, cher spectateur qui avez accepté de regarder ce film traumatisant, le découvrir. Vous serez surpris. Je ne suis pas sûr d’avoir compris la fin du film. J’aimerais en discuter avec vous.

La bande-annonce

Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration.

Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration.

Un couple se déchire. Un enfant en paie le prix.

Un couple se déchire. Un enfant en paie le prix. En 1967, Jean-Luc Godard est au sommet de sa gloire. L’auteur du Mépris d’À bout de soufle et de Pierrot le fou incarne à lui seul la Nouvelle Vague. Pourtant il ne se résigne pas à reproduire les recettes éculées de ses précédents succès. Pressentant les événements de Mai-68, il cherche à réinventer son cinéma.

En 1967, Jean-Luc Godard est au sommet de sa gloire. L’auteur du Mépris d’À bout de soufle et de Pierrot le fou incarne à lui seul la Nouvelle Vague. Pourtant il ne se résigne pas à reproduire les recettes éculées de ses précédents succès. Pressentant les événements de Mai-68, il cherche à réinventer son cinéma. Sarah a quinze ans. Elle fait du patin artistique en sports études et prépare fiévreusement les championnats de France sous la férule de Xavier, un entraîneur sadique, et de sa mère, une Russe installée en France. Mais des patins, Sarah aimerait en rouler à des garçons de son âge et vivre une vie « normale » sans être asservie à son sport.

Sarah a quinze ans. Elle fait du patin artistique en sports études et prépare fiévreusement les championnats de France sous la férule de Xavier, un entraîneur sadique, et de sa mère, une Russe installée en France. Mais des patins, Sarah aimerait en rouler à des garçons de son âge et vivre une vie « normale » sans être asservie à son sport. Sur le papier Beyond Clueless s’annonçait jubilatoire. Un documentaire qui plonge dans le teen movies, qui monte des extraits de plus de 270 films du genre, qui en scande les principales étapes (la rentrée des classes, les soirées alcoolisées, le bal de fin d’année…) et en décline les grandes thématiques : la difficile intégration, la transgression, la découverte de la sexualité, la maturité… Ça donne envie !

Sur le papier Beyond Clueless s’annonçait jubilatoire. Un documentaire qui plonge dans le teen movies, qui monte des extraits de plus de 270 films du genre, qui en scande les principales étapes (la rentrée des classes, les soirées alcoolisées, le bal de fin d’année…) et en décline les grandes thématiques : la difficile intégration, la transgression, la découverte de la sexualité, la maturité… Ça donne envie ! Cory (Jeremy Renner) est pisteur dans les montagnes du Wyoming. Il découvre le cadavre d’une jeune Amérindienne dans la neige. Elle est morte de froid en tentant d’échapper à des assaillants qui l’avaient battue et violée. Ces circonstances ne sont pas sans rappeler celles de la mort de la fille de Cory trois ans plus tôt.

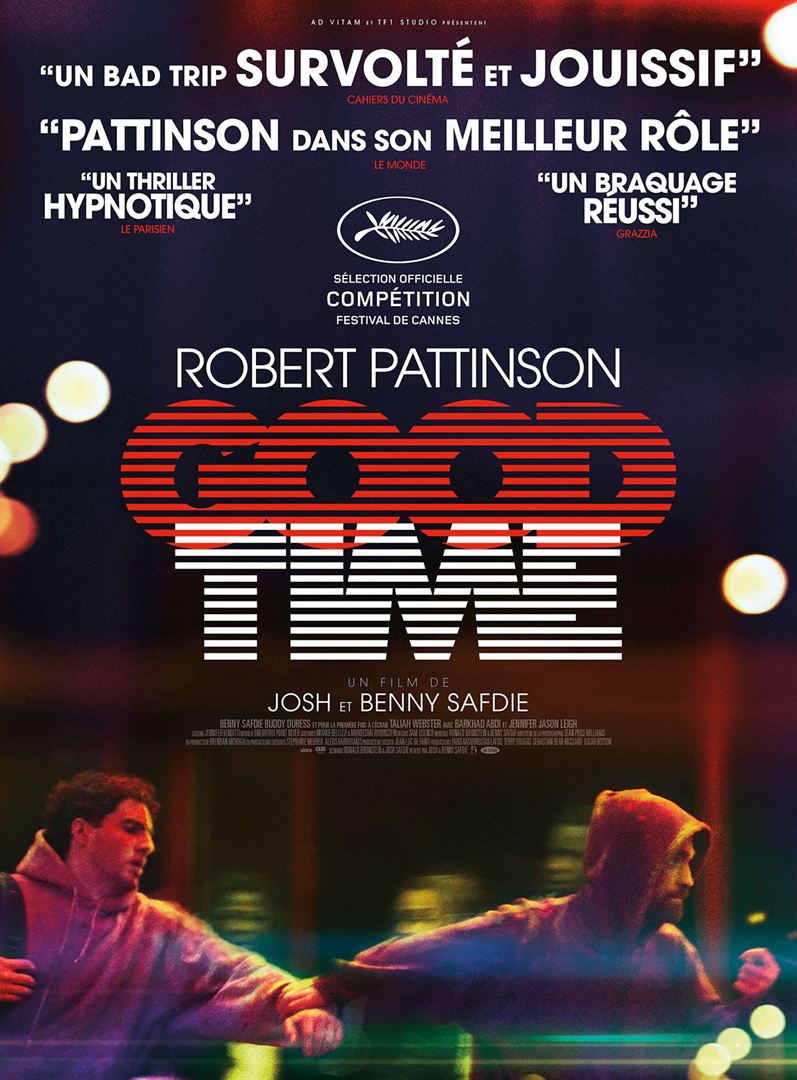

Cory (Jeremy Renner) est pisteur dans les montagnes du Wyoming. Il découvre le cadavre d’une jeune Amérindienne dans la neige. Elle est morte de froid en tentant d’échapper à des assaillants qui l’avaient battue et violée. Ces circonstances ne sont pas sans rappeler celles de la mort de la fille de Cory trois ans plus tôt. Connie (Robert Pattinson) a un frère Nick déficient mental (Benny Safdie). Il l’associe au braquage d’une banque qui tourne mal. Nick est arrêté. Connie parvient à s’enfuir mais il met tout en œuvre pour sortir son frère de prison.

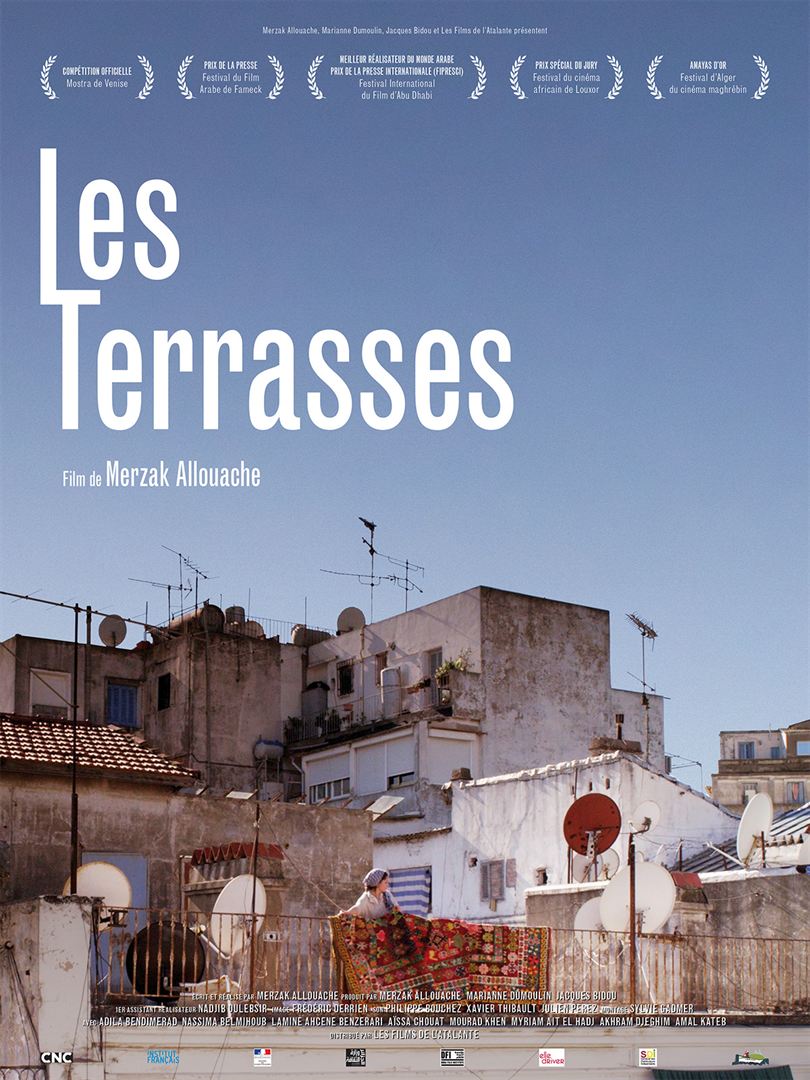

Connie (Robert Pattinson) a un frère Nick déficient mental (Benny Safdie). Il l’associe au braquage d’une banque qui tourne mal. Nick est arrêté. Connie parvient à s’enfuir mais il met tout en œuvre pour sortir son frère de prison. Merzak Allouache s’est fait connaître avec des comédies grand public : Chouchou (qui avait lancé Gad Elmaleh) ou Bab el Web (qui avait lancé Faudel). Le ressort de ces comédies pas toujours fines : traiter par l’humour les décalages culturelles entre la France et l’Algérie.

Merzak Allouache s’est fait connaître avec des comédies grand public : Chouchou (qui avait lancé Gad Elmaleh) ou Bab el Web (qui avait lancé Faudel). Le ressort de ces comédies pas toujours fines : traiter par l’humour les décalages culturelles entre la France et l’Algérie. Film génial ? Peut-être

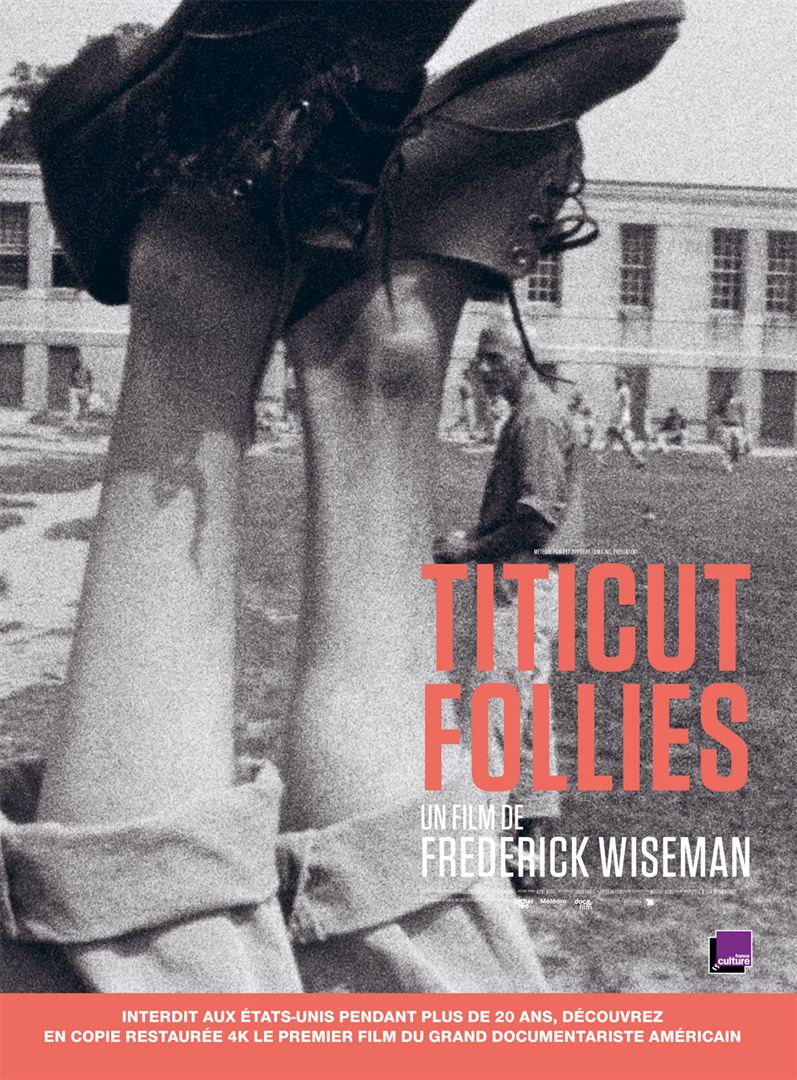

Film génial ? Peut-être Frederick Wiseman tourne en 1967 son tout premier documentaire, dans un noir et blanc granuleux, avec un son inaudible, dans le service psychiatrique d’un hôpital militaire. Il n’est pas encore le « pape du documentaire » mondialement reconnu, consacré en 2017 par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Mais, déjà, il a posé les règles dont il ne s’éloignera guère et auquel le documentaire contemporain a l’obligation de se conformer : montrer plus que démontrer en filmant sans commentaire, sans voix off, sans sous-titres.

Frederick Wiseman tourne en 1967 son tout premier documentaire, dans un noir et blanc granuleux, avec un son inaudible, dans le service psychiatrique d’un hôpital militaire. Il n’est pas encore le « pape du documentaire » mondialement reconnu, consacré en 2017 par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Mais, déjà, il a posé les règles dont il ne s’éloignera guère et auquel le documentaire contemporain a l’obligation de se conformer : montrer plus que démontrer en filmant sans commentaire, sans voix off, sans sous-titres.