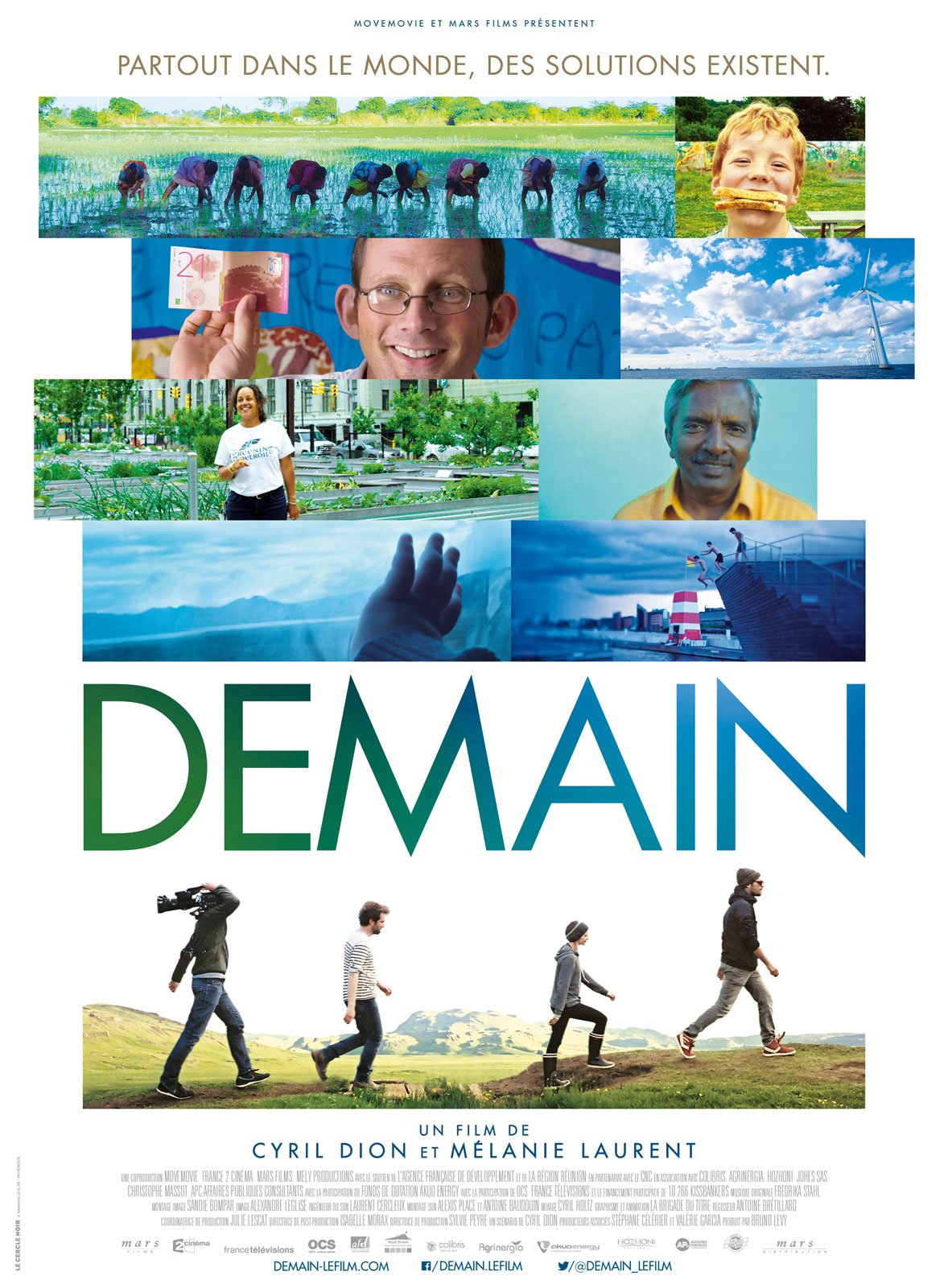

Demain explore en cinq chapitres les solutions possibles à la crise écologique : alimentation, énergie, économie, démocratie, éducation.

Ce documentaire optimiste a d’abord suscité chez moi l’irritation : trop de bons sentiments, trop de manichéisme, trop de simplifications. Et surtout un gros ras-le-bol contre l’idéologie à la mode qui jette le bébé avec l’eau du bain, voue aux gémonies le capitalisme libéral au motif qu’il asservit les pauvres, engraisse les riches et détruit la planète en oubliant que grâce à lui le monde a connu depuis deux siècles la croissance le plus rapide.

Mais je reconsidère mon opinion sur Demain. Pour saluer d’abord l’enthousiasme communicatif de ses auteurs, qui rompt avec le catastrophisme apocalyptique qui caractérise la plupart des documentaires écologiques, vantant la beauté de notre planète et annonçant son inexorable destruction. Cyril Dion et Mélanie Laurent cherchent des solutions. Peu importe qu’ils aient dépensé pour ce faire le bilan carbone de 5.000 Éthiopiens ! Qui suis-je, dans mon fauteuil, pour leur en faire le reproche ?

Et pour remettre en cause mes vieilles convictions. Que le capitalisme et la démocratie nous aient apporté depuis deux siècles la prospérité et la croissance est une chose. Que l’efficacité de ce système perdure en est une autre. Peut-être est-il temps de remettre en cause l’idéologie de la croissance. Peut-être est-il temps de lui chercher des alternatives.

Un type, ni vraiment sympathique ni vraiment détestable, est poignardé par une bande de voyous. Il doit identifier son agresseur, hésite, se décide enfin.

Un type, ni vraiment sympathique ni vraiment détestable, est poignardé par une bande de voyous. Il doit identifier son agresseur, hésite, se décide enfin. Malek Bensmaïl avait réalisé en 2009 un documentaire épatant La Chine est encore loin qui – comme son nom ne l’indiquait pas – suivait pendant une année une classe de jeunes Algériens. Début 2014, il filme la rédaction de El Watan, le grand quotidien francophone d’Alger alors qu’il s’apprête à déménager dans de nouveaux locaux et que la campagne présidentielle bat son plein. Fondé en 1990, ce journal manifeste une liberté de ton étonnante, dans un système verrouillé et sclérosé.

Malek Bensmaïl avait réalisé en 2009 un documentaire épatant La Chine est encore loin qui – comme son nom ne l’indiquait pas – suivait pendant une année une classe de jeunes Algériens. Début 2014, il filme la rédaction de El Watan, le grand quotidien francophone d’Alger alors qu’il s’apprête à déménager dans de nouveaux locaux et que la campagne présidentielle bat son plein. Fondé en 1990, ce journal manifeste une liberté de ton étonnante, dans un système verrouillé et sclérosé. La Birmanie (ou le Myanmar selon la terminologie officielle) s’ouvre au monde. J’ai eu la chance de m’y rendre en mai 2013. Dans les rues de Rangoon (qui, comme chacun sait, n’est plus la capitale, délocalisée à Naypyidaw), des bouquinistes vendent des vieux livres poussiéreux. Au touriste occidental, rapidement identifié à ses longs cheveux blonds (si si !), ils proposent un livre et un seul : Burmese days (Une histoire birmane) de George Orwell qui servit dans cette colonie de la Couronne britannique entre 1922 et 1927.

La Birmanie (ou le Myanmar selon la terminologie officielle) s’ouvre au monde. J’ai eu la chance de m’y rendre en mai 2013. Dans les rues de Rangoon (qui, comme chacun sait, n’est plus la capitale, délocalisée à Naypyidaw), des bouquinistes vendent des vieux livres poussiéreux. Au touriste occidental, rapidement identifié à ses longs cheveux blonds (si si !), ils proposent un livre et un seul : Burmese days (Une histoire birmane) de George Orwell qui servit dans cette colonie de la Couronne britannique entre 1922 et 1927. Sur un transatlantique, deux célibataires endurcis, joués par Cary Grant et Deborah Kerr, se rencontrent et se séduisent. Arrivés à New York, ils se fixent rendez-vous six mois plus tard au sommet de l’Empire State Building.

Sur un transatlantique, deux célibataires endurcis, joués par Cary Grant et Deborah Kerr, se rencontrent et se séduisent. Arrivés à New York, ils se fixent rendez-vous six mois plus tard au sommet de l’Empire State Building. Joy est un film déroutant. Avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, on escompte une comédie romantique gentiment superficielle qui se conclura logiquement par la réunion des deux sex symbols les plus bankable du cinéma américain sous les yeux complices de Robert De Niro et Isabella Rossellini – dont la présence est censée attirer les seniors. Il n’en est rien.

Joy est un film déroutant. Avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, on escompte une comédie romantique gentiment superficielle qui se conclura logiquement par la réunion des deux sex symbols les plus bankable du cinéma américain sous les yeux complices de Robert De Niro et Isabella Rossellini – dont la présence est censée attirer les seniors. Il n’en est rien. Avant que le mariage gay soit légalisé, le combat de Laurel Hester, en phase terminale d’un cancer incurable, pour que sa compagne, Stacie Andree, puisse à sa mort recevoir sa pension, avait ému l’Amérique. Il était prévisible que cette histoire inspire le cinéma. Il était inévitable qu’il s’en saisisse avec une éléphantesque maladresse et un impudique sentimentalisme.

Avant que le mariage gay soit légalisé, le combat de Laurel Hester, en phase terminale d’un cancer incurable, pour que sa compagne, Stacie Andree, puisse à sa mort recevoir sa pension, avait ému l’Amérique. Il était prévisible que cette histoire inspire le cinéma. Il était inévitable qu’il s’en saisisse avec une éléphantesque maladresse et un impudique sentimentalisme.