Le nazi Adolf Eichmann, l’homme de la Solution finale, s’était enfui sous une fausse identité en Argentine à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il y fut identifié par une jeune fille qui fréquentait son fils. L’information parvint au Mossad qui décida de monter une opération commando à hauts risques pour l’appréhender et l’exfiltrer d’Argentine vers Israël où il serait jugé. Operation finale raconte l’histoire de ce commando.

Le nazi Adolf Eichmann, l’homme de la Solution finale, s’était enfui sous une fausse identité en Argentine à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il y fut identifié par une jeune fille qui fréquentait son fils. L’information parvint au Mossad qui décida de monter une opération commando à hauts risques pour l’appréhender et l’exfiltrer d’Argentine vers Israël où il serait jugé. Operation finale raconte l’histoire de ce commando.

L’arrestation et le jugement d’Eichmann à Jerusalem m’ont toujours passionné. Car ils combinent trois éléments fascinants. 1. La Shoah et l’intérêt morbide qu’elle suscite. 2. L’opération commando rocambolesque, digne des meilleurs films d’espionnage, qui a réussi à kidnapper Eichmann à Buenos Aires et à le dissimuler dans un avion El Al en partance pour Israël. 3. Le procès d’Eichmann à Jerusalem, ce qu’il a révélé sur la « banalité du mal » et l’analyse si intelligente qu’en fit à chaud Hannah Arendt.

Il était évident que le cinéma allait s’emparer d’une matière aussi riche. Ce fut le cas dès 1961 avec Opération Eichmann. En 1979, The House on Garibaldi Street, le livre de Isser Harel, le directeur du Mossad qui supervisa les opérations, fut adapté pour la télévision. En 1996, toujours pour la télévision américaine est tourné The Man Who Captured Eichmann avec Robert Duvall dans le rôle d’Eichmann. En 1999, j’avais vu dans les salles en France le remarquable documentaire co-réalisé par Eyal Sivan et Rony Brauman, Un spécialiste, portrait d’un criminel moderne. Il m’avait tellement marqué que j’en avais même lu le livre qui en avait été tiré et que je retrouve avec nostalgie, rempli de mes pattes de mouche illisibles. Enfin, en 2007, un film britannico-hongrois (sic) réalisé par Robert Young était sobrement intitulé Eichmann.

Le film de Chris Weitz (un homme de cinéma américain connu pour avoir prêté la main en tant que réalisateur, scénariste ou producteur, à des films aussi différents que American Pie, Twilight ou Rogue One) s’inscrit dans cette longue généalogie. Il rassemble un casting international autour de l’excellent Oscar Isaac. L’inoxydable Ben Kingsley y incarne l’ancien nazi à la perfection. Mélanie Laurent joue les utilités françaises – et paie ses impôts. La lecture du générique nous apprend que l’informe Mme Eichmann, quinquagénaire et boudinée, est interprétée par la sublime Gretta Scacchi qui, dans les années quatre-vingts incarnait mon idéal féminin.

Brièvement sorti aux Etats-Unis fin 2018 avant d’être racheté par Netflix pour sa diffusion mondiale, Operation finale se regarde sans déplaisir bien qu’on en connaisse par avance les rebondissements les plus rocambolesques et l’épilogue glaçant.

Collin est Noir. Il est, pour trois jours encore, en liberté conditionnelle et doit se soumettre à une stricte discipline pour espérer retrouver une vie normale. Son meilleur ami, Miles, un Blanc d’origine hispanique, qui n’a pas les mêmes raisons que Collin de craindre les foudres de la justice, l’entraîne sur la mauvaise pente. Alors qu’il enfreint le couvre-feu auquel il est assujetti après une nuit de beuverie, Collin est le témoin involontaire de violences policières : les dénoncer mettrait en péril sa conditionnelle mais ne rien dire serait une insulte à l’exigence de justice.

Collin est Noir. Il est, pour trois jours encore, en liberté conditionnelle et doit se soumettre à une stricte discipline pour espérer retrouver une vie normale. Son meilleur ami, Miles, un Blanc d’origine hispanique, qui n’a pas les mêmes raisons que Collin de craindre les foudres de la justice, l’entraîne sur la mauvaise pente. Alors qu’il enfreint le couvre-feu auquel il est assujetti après une nuit de beuverie, Collin est le témoin involontaire de violences policières : les dénoncer mettrait en péril sa conditionnelle mais ne rien dire serait une insulte à l’exigence de justice. L’agent de police David Budd (Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones) a servi en Afghanistan et en est revenu durablement traumatisé. Après avoir déjoué dans un train un attentat à la bombe perpétré par une djihadiste ceinturée d’explosifs, il se voit confier par sa hiérarchie la protection rapprochée de la ministre de l’intérieur Julia Montague (Keeley Hawes). Cette étoile montante du parti conservateur porte un projet de loi anti-terroriste qui suscite de vives polémiques et divise son propre camp. Elle doit également arbitrer les rivalités inter-services qui opposent la police et son chef, Anne Sampson, avec les services de sécurité.

L’agent de police David Budd (Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones) a servi en Afghanistan et en est revenu durablement traumatisé. Après avoir déjoué dans un train un attentat à la bombe perpétré par une djihadiste ceinturée d’explosifs, il se voit confier par sa hiérarchie la protection rapprochée de la ministre de l’intérieur Julia Montague (Keeley Hawes). Cette étoile montante du parti conservateur porte un projet de loi anti-terroriste qui suscite de vives polémiques et divise son propre camp. Elle doit également arbitrer les rivalités inter-services qui opposent la police et son chef, Anne Sampson, avec les services de sécurité. Zain a douze ans. Il comparaît devant un tribunal. On ne sait à ce stade encore rien des faits qui lui sont reprochés. Mais le jeune accusé utilise un moyen de défense original : il met en cause ses parents auxquels il reproche de l’avoir mis au monde

Zain a douze ans. Il comparaît devant un tribunal. On ne sait à ce stade encore rien des faits qui lui sont reprochés. Mais le jeune accusé utilise un moyen de défense original : il met en cause ses parents auxquels il reproche de l’avoir mis au monde Avant d’être une rock star et une icône gay, Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, était bagagiste à Heathrow. Bohemian Rhapsody nous raconte son histoire : la rencontre avec Brian May et Roger Taylor du groupe Smile, la formation du groupe Queen, l’enregistrement de Bohemian Rhapsody en 1975 et les premiers succès, les querelles d’ego au sein du groupe, les frasques de plus en plus queer de Freddie, l’apothéose à Wembley au Live Aid de 1985 – élu meilleure performance live de tous les temps.

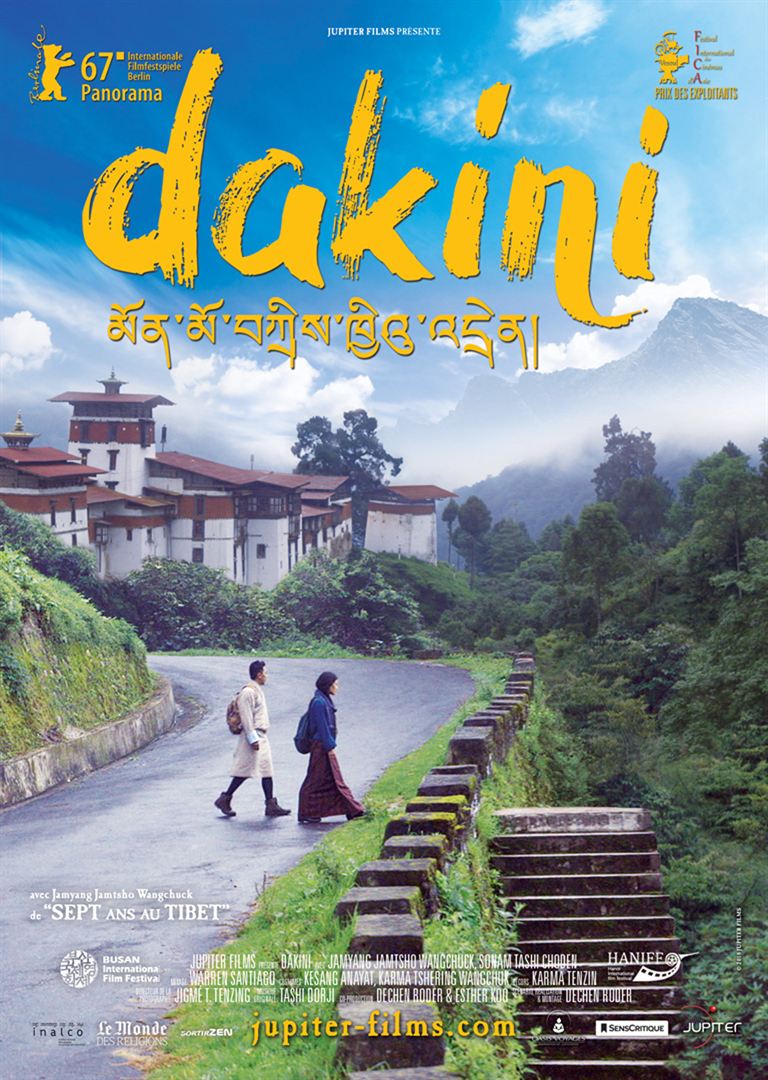

Avant d’être une rock star et une icône gay, Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, était bagagiste à Heathrow. Bohemian Rhapsody nous raconte son histoire : la rencontre avec Brian May et Roger Taylor du groupe Smile, la formation du groupe Queen, l’enregistrement de Bohemian Rhapsody en 1975 et les premiers succès, les querelles d’ego au sein du groupe, les frasques de plus en plus queer de Freddie, l’apothéose à Wembley au Live Aid de 1985 – élu meilleure performance live de tous les temps. Dans les montagnes du Bhoutan, une nonne boudhiste vient de disparaître. Le détective Kinley est chargé de l’enquête. Les villageois accusent Choden, une femme aussi belle que mystérieuse. Sa fuite dans la forêt semble signer sa culpabilité. Kinley part à ses trousses. Mais Choden est une « dakini », mi-femme mi déesse, qui a la capacité de dialoguer avec l’au-delà.

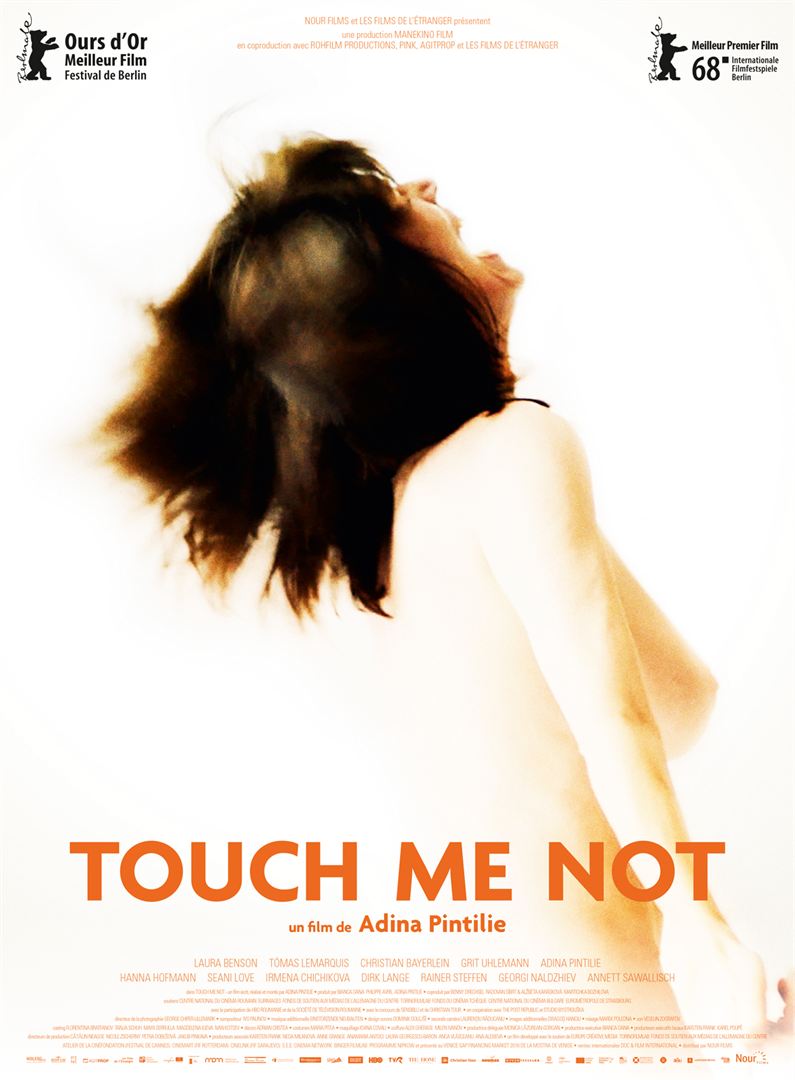

Dans les montagnes du Bhoutan, une nonne boudhiste vient de disparaître. Le détective Kinley est chargé de l’enquête. Les villageois accusent Choden, une femme aussi belle que mystérieuse. Sa fuite dans la forêt semble signer sa culpabilité. Kinley part à ses trousses. Mais Choden est une « dakini », mi-femme mi déesse, qui a la capacité de dialoguer avec l’au-delà. La réalisatrice Adina Pintilie a décidé de consacrer un film à la sexualité, au désir et à la peur d’être touché.e.

La réalisatrice Adina Pintilie a décidé de consacrer un film à la sexualité, au désir et à la peur d’être touché.e. Chaque année depuis 1990, le Grand Bal de l’Europe réunit à Gennetines dans l’Allier pendant deux semaines des milliers de participants de tous âges et de tous milieux. Durant la journée, ils apprennent en atelier la technique des danses traditionnelles : polka, mazurka, bourrée, gavotte, quadrille… Le soir c’est le grand bal qui les réunit tous dans des virevoltes qui durent jusqu’à l’aube.

Chaque année depuis 1990, le Grand Bal de l’Europe réunit à Gennetines dans l’Allier pendant deux semaines des milliers de participants de tous âges et de tous milieux. Durant la journée, ils apprennent en atelier la technique des danses traditionnelles : polka, mazurka, bourrée, gavotte, quadrille… Le soir c’est le grand bal qui les réunit tous dans des virevoltes qui durent jusqu’à l’aube. Le capitaine de police Jean Santi (Vincent Elbaz) vient de mourir. Ses collègues, qui lui érigent une statue, et sa veuve Yvonne (Adèle Haenel) qui raconte à son fils ses faits d’armes glorieux pleurent le disparu. Mais la vérité est moins belle : Santi était un ripou. Yvonne est dévastée par cette révélation. Elle va tenter de racheter les fautes de son mari en portant assistance à Antoine (Pio Marmai) qu’il avait fait injustement incarcérer.

Le capitaine de police Jean Santi (Vincent Elbaz) vient de mourir. Ses collègues, qui lui érigent une statue, et sa veuve Yvonne (Adèle Haenel) qui raconte à son fils ses faits d’armes glorieux pleurent le disparu. Mais la vérité est moins belle : Santi était un ripou. Yvonne est dévastée par cette révélation. Elle va tenter de racheter les fautes de son mari en portant assistance à Antoine (Pio Marmai) qu’il avait fait injustement incarcérer. Jackson Maine (Bradley Cooper) est une star rongée par l’alcool. Un soir, à la recherche d’un verre, il échoue dans un rade et y découvre Ally (Lady Gaga) dont la voix puissante l’impressionne.

Jackson Maine (Bradley Cooper) est une star rongée par l’alcool. Un soir, à la recherche d’un verre, il échoue dans un rade et y découvre Ally (Lady Gaga) dont la voix puissante l’impressionne.