Jim Harrison (1937-2016) est un immense écrivain américain, l’auteur de Légendes d’automne et de Dalva. François Busnel est allé le filmer dans les paysages splendides de l’Ouest américain durant le dernier été de sa vie. Pour des raisons qu’on peine à comprendre, son documentaire a attendu le sixième anniversaire de sa mort pour sortir sur les écrans.

Jim Harrison (1937-2016) est un immense écrivain américain, l’auteur de Légendes d’automne et de Dalva. François Busnel est allé le filmer dans les paysages splendides de l’Ouest américain durant le dernier été de sa vie. Pour des raisons qu’on peine à comprendre, son documentaire a attendu le sixième anniversaire de sa mort pour sortir sur les écrans.

Le brillant présentateur français est fasciné par les Etats-Unis et sa littérature. Il a lancé le mook America en 2017. Il consacre aux auteurs américains une place d’honneur dans son émission télévisée La Grande Librairie. Dans son panthéon, il classe au sommet Jim Harrison. En 2011, il lui avait consacré un des épisodes de ses Carnets de route, filmés au travers des Etats-Unis, où il partait à la rencontre des plus grands romanciers américains vivants (Philip Roth, Paul Auster, Joyce Carol Oates, James Ellroy…).

Quelques années plus tard, il a réussi à le retrouver pendant trois semaines. L’écrivain vit ses derniers moments. Il est exténué, à bout de souffle, même s’il continue à fumer cigarette sur cigarette. Obèse, il se déplace avec difficulté. Mais il n’a rien perdu de sa lucidité et son oeil (droit, il a perdu le gauche tout enfant) continue à briller d’une lueur malicieuse.

Seule la terre est éternelle n’apprendra pas grand chose au spectateur sur la vie ou sur l’oeuvre de Jim Harrison qu’il évoque à petites touches. Deux ou trois romans à peine sont mentionnés : Wolf qui lui apporte la célébrité, Dalva son oeuvre maîtresse… L’écrivain est filmé chez lui, à table (c’est un fin gourmet), à son bureau d’écrivain où il écrit au Bic avant de faxer (sic) ses pages à une dactylo qui les tape. Il est surtout filmé au cœur de cet Ouest sauvage qui constitue l’écrin majestueux de ses romans.

À tort comparé à Hemingway dont il partage la silhouette, mais pas le virilisme, Jim Harrison est un auteur « terrien », profondément lié à la nature, écologiste avant l’heure. Ses journées alternent l’écriture et la pêche et on l’accompagne sur la Yellowstone River. Il est devenu le porte-drapeau des peuples premiers amérindiens dont il entretient la mémoire et dont il a raconté l’histoire.

Il n’est pas nécessaire de connaître l’oeuvre de Jim Harrison (je n’ai guère lu de lui que Dalva) pour apprécier ce documentaire bien léché, qui vaut autant par la beauté sublime de ses paysages que par la figure étonnante de ce « monstre sacré » de la littérature américaine.

Elise (Marion Barbeau) a vingt-six ans. Elle est danseuse étoile dans une grande compagnie. Elle se blesse gravement lors de la première de La Bayadère. Sa convalescence sera longue ; peut-être même devra-t-elle renoncer à la danse. Cet arrêt impromptu oblige Elise – dont le fiancé vient de la quitter – à une douloureuse introspection. Elle peut s’appuyer sur son kinésithérapeuthe (François Civil), qui l’aime secrètement. Son père (Denid Podalydès), en revanche, est plus maladroit avec elle et peine à lui exprimer ses sentiments.

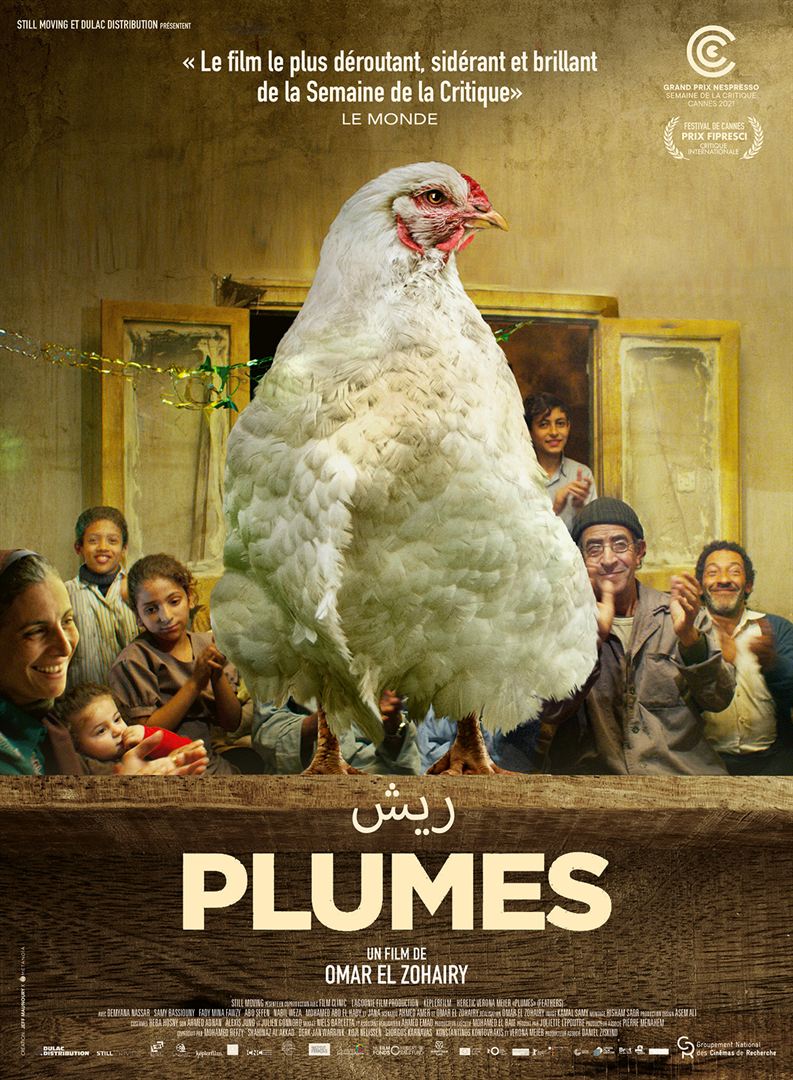

Elise (Marion Barbeau) a vingt-six ans. Elle est danseuse étoile dans une grande compagnie. Elle se blesse gravement lors de la première de La Bayadère. Sa convalescence sera longue ; peut-être même devra-t-elle renoncer à la danse. Cet arrêt impromptu oblige Elise – dont le fiancé vient de la quitter – à une douloureuse introspection. Elle peut s’appuyer sur son kinésithérapeuthe (François Civil), qui l’aime secrètement. Son père (Denid Podalydès), en revanche, est plus maladroit avec elle et peine à lui exprimer ses sentiments. C’est l’histoire, à la fois banale et extraordinaire, d’une famille pauvre égyptienne. Le père est ouvrier dans une usine et y occupe un logement, exigu et insalubre. La mère veille sur ses trois enfants en bas âge. Pour l’anniversaire de l’aîné, un prestidigitateur incompétent rate son tour de magie, fait disparaître le père et le transforme… en gallinacé. La mère signale sans succès la disparition de son époux à la police et sollicite même un marabout et un vétérinaire. Se résignant à son sort, elle tente tant bien que mal de prendre les rênes du foyer et de faire face aux créanciers qui l’assaillent.

C’est l’histoire, à la fois banale et extraordinaire, d’une famille pauvre égyptienne. Le père est ouvrier dans une usine et y occupe un logement, exigu et insalubre. La mère veille sur ses trois enfants en bas âge. Pour l’anniversaire de l’aîné, un prestidigitateur incompétent rate son tour de magie, fait disparaître le père et le transforme… en gallinacé. La mère signale sans succès la disparition de son époux à la police et sollicite même un marabout et un vétérinaire. Se résignant à son sort, elle tente tant bien que mal de prendre les rênes du foyer et de faire face aux créanciers qui l’assaillent. Fernand Iveton (Vincent Lacoste) est un militant communiste indépendantiste guillotiné en 1957 pour avoir fomenté un attentat à Gaz d’Algérie qui l’employait comme ouvrier tourneur.

Fernand Iveton (Vincent Lacoste) est un militant communiste indépendantiste guillotiné en 1957 pour avoir fomenté un attentat à Gaz d’Algérie qui l’employait comme ouvrier tourneur. Emmanuel Gras, documentariste déjà salué pour Bovines, 300 hommes et

Emmanuel Gras, documentariste déjà salué pour Bovines, 300 hommes et  Dix ans après Nous, Princesses de Clèves, le documentariste Régis Sauder (

Dix ans après Nous, Princesses de Clèves, le documentariste Régis Sauder ( Le jeune Moïse a été recueilli, tout bébé, sur une plage mahoraise par une jeune infirmière (Céline Salette) venue secourir des immigrés clandestins débarqués d’un kwassa-kwassa, ces pirogues venues des Comores. Il a grandi dans l’amour de cette mère aimante jusqu’à son décès brutal qui le jette à la rue. Une bande de jeunes du bidonville de Gaza le prend sous sa coupe. Elle est dirigée par Bruce, un adolescent analphabète, drogué et violent.

Le jeune Moïse a été recueilli, tout bébé, sur une plage mahoraise par une jeune infirmière (Céline Salette) venue secourir des immigrés clandestins débarqués d’un kwassa-kwassa, ces pirogues venues des Comores. Il a grandi dans l’amour de cette mère aimante jusqu’à son décès brutal qui le jette à la rue. Une bande de jeunes du bidonville de Gaza le prend sous sa coupe. Elle est dirigée par Bruce, un adolescent analphabète, drogué et violent. Après avoir assassiné et décapité un jeune enfant de douze ans, le 1er septembre 1905, dans un petit village du Cantal, Bruno Reidal se livre à la police. L’adolescent âgé de dix-sept ans à peine subit un expertise médicale par un collège de médecins pour apprécier son irresponsabilité. Il rédige à leur intention un témoignage écrit de sa vie depuis la prime enfance. C’est en suivant à la lettre ce témoignage que le réalisateur Vincent Le Port reconstitue la vie du jeune assassin.

Après avoir assassiné et décapité un jeune enfant de douze ans, le 1er septembre 1905, dans un petit village du Cantal, Bruno Reidal se livre à la police. L’adolescent âgé de dix-sept ans à peine subit un expertise médicale par un collège de médecins pour apprécier son irresponsabilité. Il rédige à leur intention un témoignage écrit de sa vie depuis la prime enfance. C’est en suivant à la lettre ce témoignage que le réalisateur Vincent Le Port reconstitue la vie du jeune assassin. Philippe (Bouli Lanners) est un Belge mutique, qui a trouvé à s’employer dans une ferme isolée sur l’île de Lewis à l’extrême nord de l’Ecosse. Victime d’un AVC, hospitalisé en urgence sur le continent, il quitte l’hôpital d’Inverness amnésique. Millie (Michelle Fairley) prend soin de lui à son retour dans sa maison.

Philippe (Bouli Lanners) est un Belge mutique, qui a trouvé à s’employer dans une ferme isolée sur l’île de Lewis à l’extrême nord de l’Ecosse. Victime d’un AVC, hospitalisé en urgence sur le continent, il quitte l’hôpital d’Inverness amnésique. Millie (Michelle Fairley) prend soin de lui à son retour dans sa maison. Monique Pinçon-Charlot et son mari Michel Pinçon sont deux anciens directeurs de recherche au CNRS qui ont consacré leurs vies et leurs livres, rédigés à quatre mains, à l’étude de la haute bourgeoisie et des élites. Depuis leurs départs à la retraite, leurs écrits se sont faits de plus en plus militants. Le Président des riches, une enquête sur « l’oligarchie » dans la France de Nicolas Sarkozy les a fait connaître en 2010 du grand public.

Monique Pinçon-Charlot et son mari Michel Pinçon sont deux anciens directeurs de recherche au CNRS qui ont consacré leurs vies et leurs livres, rédigés à quatre mains, à l’étude de la haute bourgeoisie et des élites. Depuis leurs départs à la retraite, leurs écrits se sont faits de plus en plus militants. Le Président des riches, une enquête sur « l’oligarchie » dans la France de Nicolas Sarkozy les a fait connaître en 2010 du grand public.