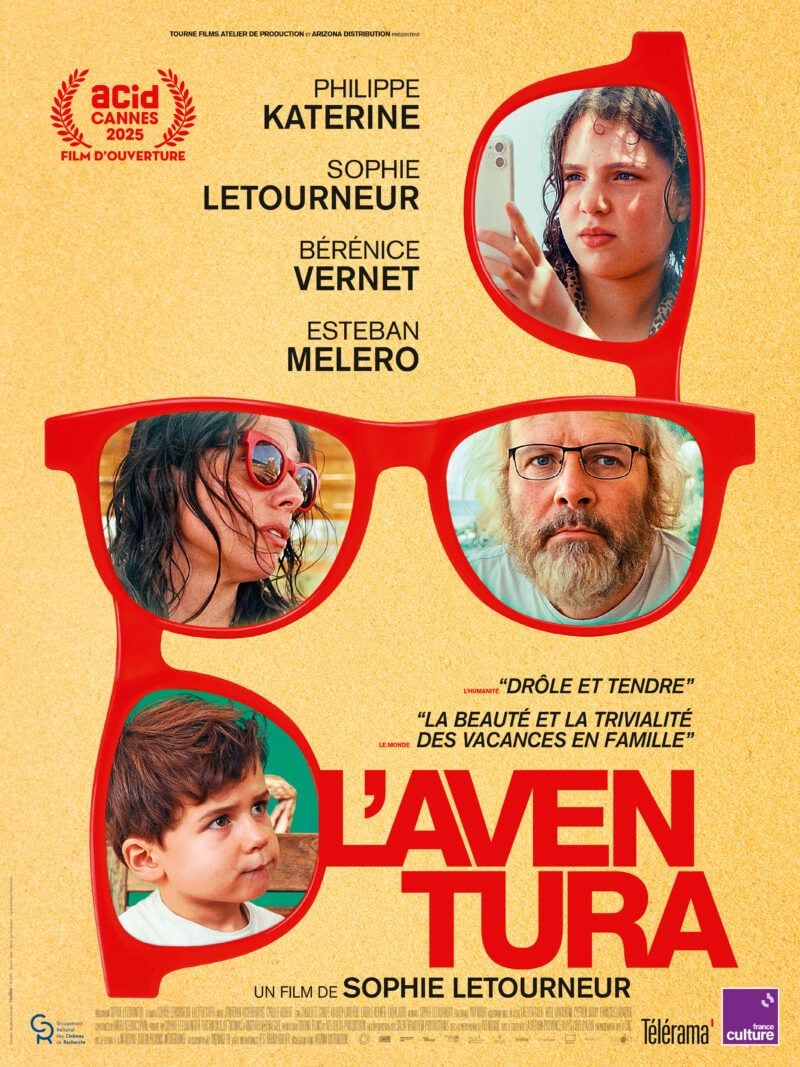

Sophie (Letourneur) part en vacances en Sardaigne avec ses deux enfants, Claudine, onze ans et Raoul, trois ans. Son compagnon Jean-Philippe (Philippe Katerine) les accompagne.

Sympathique trublion du nouveau cinéma français (La Vie au ranch, Les Coquillettes), Sophie Letourneur reproduit le même dispositif que celui qu’elle avait déjà utilisé dans Voyages en Italie : utiliser ses souvenirs de vacances pour en faire la matière d’un film de fiction…. où elle se met en scène en train de réfléchir au film qu’elle va tourner à partir de ses souvenirs de vacances. Rassurez vous ! Le dispositif est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît. Pour le résumer méchamment : c’est l’histoire d’une réalisatrice qui se regarde le nombril en train de bronzer.

Pour faire bonne mesure, elle utilise une nouvelle fois le titre d’un classique du cinéma italien. Après Rossellini, voici Antonioni. Un troisième volet est annoncé pour clore le triptyque. Où sera-t-il tourné ? À Rome ? Dans une île grecque ? Quel titre aura-t-il ? Vacances romaines ? Mamma Mia ?

Sophie Letourneur part d’un postulat très naturaliste : nos vacances, ce sont avant tout mille petites galères, les gamins stridents, le sable qui gratte sur les sièges en skaï d’une voiture chauffée à blanc, le GPS qui nous perd, la location meublée qui ne ressemble pas à l’image qu’on s’en faisait… Bref, les vacances ne ressemblent pas aux cartes postales qu’on envoie – ou qu’on poste désormais sur nos réseaux sociaux. C’est à cette vérité-là que Sophie Letourneur s’attache.

Mais ce parti pris séduisant vire dans un radicalisme qui devient vite insupportable. De ses vacances, la réalisatrice ne nous montre que ces moments-là, stressants, exaspérants, épuisants. Pas un seul moment de répit, de bonheur. Rien n’est à sauver dans ces vacances, pas un seul coucher de soleil, pas une seule seconde de félicité à se plonger dans la Méditerranée ou à lézarder au soleil, pas une seule rencontre… Comme si ce voyage en Sardaigne se réduisait à une somme de désagréments. Tout y passe : des cacas du gamin, des crises de jalousie de la gamine, de la misanthropie de Philippe Katerine – qui ne nous fait pas rire une seule fois.

On souffre déjà suffisamment dans le TGV aux côtés du gamin insupportable de nos voisins pour ne pas avoir le masochisme d’aller au cinéma voir le même se tortiller sur son siège pendant une heure trente !

Elisabeth est convoquée à l’école de son fils, Armand, six ans. Sarah et Anders accusent l’enfant d’avoir agressé leur fils Jon. La maîtresse des deux enfants est une jeune institutrice inexpérimentée et pleine de bonnes intentions qui essaie d’assurer une médiation entre les trois adultes. Vite dépassée par leur hostilité, elle passe le relais au directeur de l’école.

Elisabeth est convoquée à l’école de son fils, Armand, six ans. Sarah et Anders accusent l’enfant d’avoir agressé leur fils Jon. La maîtresse des deux enfants est une jeune institutrice inexpérimentée et pleine de bonnes intentions qui essaie d’assurer une médiation entre les trois adultes. Vite dépassée par leur hostilité, elle passe le relais au directeur de l’école.