Faut-il résumer l’histoire archiconnue de Cyrano, celle d’un amour impossible que cet homme au physique disgracieux nourrit pour la belle Roxane, convoitée par l’infâme De Guiche qui, elle, n’a d’yeux que pour le beau Christian qui la séduira grâce aux poèmes que Cyrano lui écrira sous cape ?

Faut-il résumer l’histoire archiconnue de Cyrano, celle d’un amour impossible que cet homme au physique disgracieux nourrit pour la belle Roxane, convoitée par l’infâme De Guiche qui, elle, n’a d’yeux que pour le beau Christian qui la séduira grâce aux poèmes que Cyrano lui écrira sous cape ?

Ce film est l’adaptation à l’écran de la comédie musicale créée en 2018 à Broadway par Erica Schmidt, l’épouse de Peter Dinklage. MGM en confie la direction à Joe Wright, le réalisateur de grosses machines aussi diverses et réussies que Orgueils et Préjugés, Reviens-moi, Anna Karénine et Les Heures sombres. C’est à sa compagne, Haley Bennett qu’est confié le rôle de Roxane. Bref, on reste en famille….

Son originalité repose sur une seule idée qui se veut transgressive : la tare de Cyrano ne vient plus de son nez disgracieux – ce qui prive le film de sa tirade la plus fameuse – mais de sa taille minuscule. Dans le rôle titre, le grand Peter Dinklage, l’indépassable Tyrion de Game of Thrones. C’est un peu court – et terriblement « politiquement correct » – pour en faire tout un film.

Certes, Cyrano a été tourné dans des décors somptueux en Sicile (qui était, en plein Covid, le seul endroit disponible pour tourner une superproduction hollywoodienne). Certes ses costumes et ses chorégraphies sont flamboyantes. Mais, comme souvent dans les comédies musicales, l’action est ralentie par les passages chantés. La beauté des alexandrins de Rostand disparaît dans la langue anglaise (je me demande si la version en vf revient au texte original de la pièce mais je crains que non) Et, ultime défaut, celui-ci rédhibitoire, aucune des chansons n’emporte la conviction sinon peut-être l’une des dernières Every Letter. Mais il est trop tard. L’intérêt du spectateur s’est depuis longtemps dissipé devant ce gloubi-boulgas à la sauce trop riche.

Cyrano a bien failli ne pas sortir en salles en France. Après qu’aux Etats-Unis le film eut fait un four – il n’avait engrangé que six millions de dollars de recettes alors que sa production en avait coûté trente – son distributeur français renonça un temps à sa sortie avant de revenir in extremis sur sa décision. Mais, sorti en catimini le 30 mars, dans un réseau très limité, il a très vite disparu de l’affiche.

Élue reine de l’alpage, Vedette est une vache majestueuse de huit cents kilos. Ses propriétaires, Elise et Nicole, lui sont très attachées. Mais quand Vedette vieillit et est détrônée, elles doivent se résoudre à monter à l’alpage sans elle et à la laisser aux bons soins de leurs voisins.

Élue reine de l’alpage, Vedette est une vache majestueuse de huit cents kilos. Ses propriétaires, Elise et Nicole, lui sont très attachées. Mais quand Vedette vieillit et est détrônée, elles doivent se résoudre à monter à l’alpage sans elle et à la laisser aux bons soins de leurs voisins. À vingt-sept ans, Hanako, la cadette d’une famille très aisée de Tokyo, n’est toujours pas mariée. Ses amies se mettent en quatre pour lui trouver un fiancé. Et elle croit rencontrer la perle rare avec Koichiro, le fils d’une famille plus aisée encore, diplômé d’une brillante université, promis à un brillant avenir. Mais après les fiançailles, Hanako découvre que Koichiro entretient une liaison avec Miki, une jeune provinciale d’un milieu très modeste.

À vingt-sept ans, Hanako, la cadette d’une famille très aisée de Tokyo, n’est toujours pas mariée. Ses amies se mettent en quatre pour lui trouver un fiancé. Et elle croit rencontrer la perle rare avec Koichiro, le fils d’une famille plus aisée encore, diplômé d’une brillante université, promis à un brillant avenir. Mais après les fiançailles, Hanako découvre que Koichiro entretient une liaison avec Miki, une jeune provinciale d’un milieu très modeste. En 1943, à Rome, quatre monstres de cirque partent à la recherche de leur directeur, pris dans une rafle, au risque de tomber dans les mains d’un Nazi psychopathe.

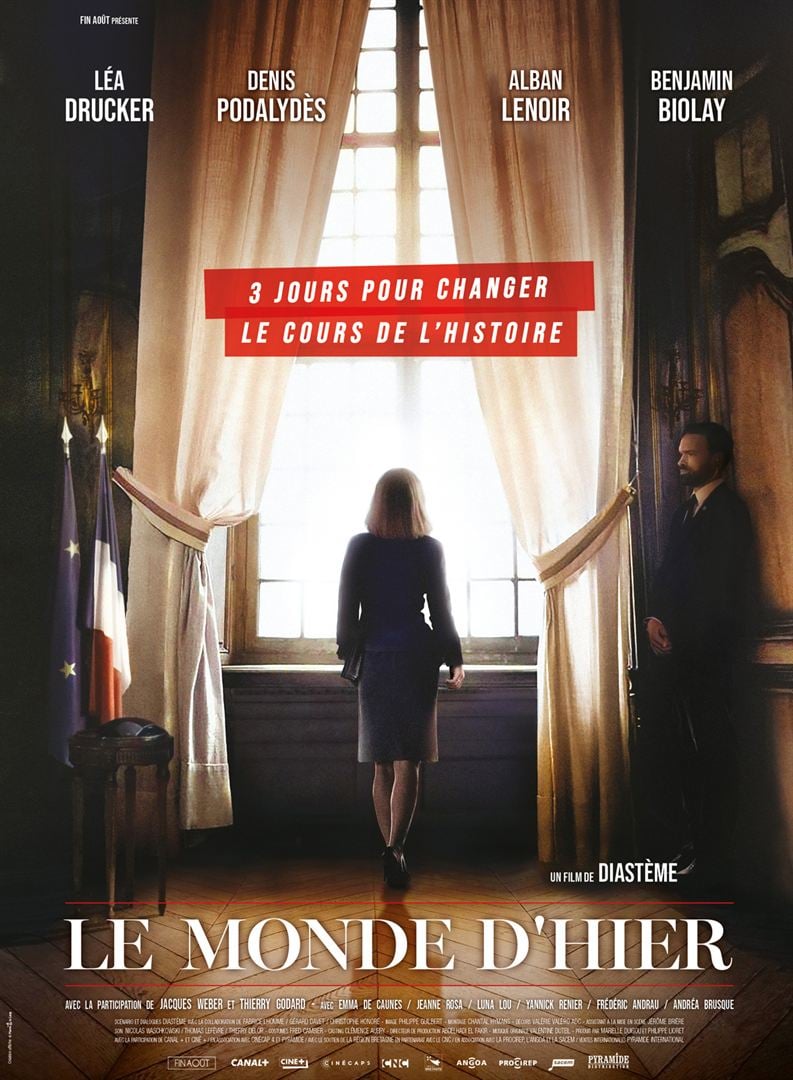

En 1943, à Rome, quatre monstres de cirque partent à la recherche de leur directeur, pris dans une rafle, au risque de tomber dans les mains d’un Nazi psychopathe. Elisabeth de Raincy (Léa Drucker), présidente de centre-gauche, a décidé de ne pas se représenter. Son ancien Premier ministre, Luc Gaucher (Jacques Weber), est en lice face au chef de l’extrême-droite (Thierry Godart que j’avais tant aimé dans Un village français). Mais, trois jours avant le premier tour, le secrétaire général de l’Elysée (Denis Podalydès) vient annoncer à la présidente que les services russes sont sur le point de diffuser une video compromettante de Luc Gaucher qui le disqualifierait dans la course à l’élection. Que faire ?

Elisabeth de Raincy (Léa Drucker), présidente de centre-gauche, a décidé de ne pas se représenter. Son ancien Premier ministre, Luc Gaucher (Jacques Weber), est en lice face au chef de l’extrême-droite (Thierry Godart que j’avais tant aimé dans Un village français). Mais, trois jours avant le premier tour, le secrétaire général de l’Elysée (Denis Podalydès) vient annoncer à la présidente que les services russes sont sur le point de diffuser une video compromettante de Luc Gaucher qui le disqualifierait dans la course à l’élection. Que faire ? Le documentariste Jean-Gabriel Périot (

Le documentariste Jean-Gabriel Périot ( Durant seize ans, la documentariste Laure Portier, passée par l’ENSAV à Toulouse et l’INSAP à Bruxelles, a filmé son demi-frère Arnaud Gomez, un adolescent élevé par un père absent et par une mère instable, ballotté de foyer en foyer avant de sombrer dans la délinquance.

Durant seize ans, la documentariste Laure Portier, passée par l’ENSAV à Toulouse et l’INSAP à Bruxelles, a filmé son demi-frère Arnaud Gomez, un adolescent élevé par un père absent et par une mère instable, ballotté de foyer en foyer avant de sombrer dans la délinquance. Mariana appartient à une groupe de jeunes filles, les Précieuses, rattaché à une Église évangélique et binômé avec un groupe de jeunes garçons, les Veilleurs de Sion. Ces huit femmes, bientôt rejointes par une neuvième, une cousine de Mariana dont elle parraine l’entrée dans le groupe, mènent à la nuit tombée des opérations punitives dans les rues de São Paulo pour poursuivre, attaquer et terroriser les femmes qu’elles croisent et auxquelles elles reprochent leurs mœurs légères.

Mariana appartient à une groupe de jeunes filles, les Précieuses, rattaché à une Église évangélique et binômé avec un groupe de jeunes garçons, les Veilleurs de Sion. Ces huit femmes, bientôt rejointes par une neuvième, une cousine de Mariana dont elle parraine l’entrée dans le groupe, mènent à la nuit tombée des opérations punitives dans les rues de São Paulo pour poursuivre, attaquer et terroriser les femmes qu’elles croisent et auxquelles elles reprochent leurs mœurs légères. Toko a arrêté de travailler après son mariage pour élever son enfant. Coincée entre sa belle-mère, son mari et sa petite fille , elle s’étiole à vue d’oeil. Lorsqu’elle croise un ancien amant, avec qui elle avait effectué un stage une dizaine d’années plus tôt dans un cabinet d’architecture, et renoue avec lui une liaison adultère, elle se décide à reprendre le travail. Son nouveau poste lui offre de nouvelles perspectives mais l’oblige à remettre en cause son mariage et son statut.

Toko a arrêté de travailler après son mariage pour élever son enfant. Coincée entre sa belle-mère, son mari et sa petite fille , elle s’étiole à vue d’oeil. Lorsqu’elle croise un ancien amant, avec qui elle avait effectué un stage une dizaine d’années plus tôt dans un cabinet d’architecture, et renoue avec lui une liaison adultère, elle se décide à reprendre le travail. Son nouveau poste lui offre de nouvelles perspectives mais l’oblige à remettre en cause son mariage et son statut. Ancienne directrice de la photographie chez Varda, Féret ou Allio, la franco-israélienne consacre sa retraite studieuse à la réalisation de documentaires autour de sa passion : les langues, leur traduction, leur transmission. Après Traduire (2011),

Ancienne directrice de la photographie chez Varda, Féret ou Allio, la franco-israélienne consacre sa retraite studieuse à la réalisation de documentaires autour de sa passion : les langues, leur traduction, leur transmission. Après Traduire (2011),