Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans The Young Lady) vient de vivre le pire des traumatismes. Elle peine à trouver auprès de Christian (Jack Reynor), son boyfriend, le réconfort dont elle a besoin.

Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans The Young Lady) vient de vivre le pire des traumatismes. Elle peine à trouver auprès de Christian (Jack Reynor), son boyfriend, le réconfort dont elle a besoin.

Etudiant en anthropologie, Christian était sur le point de partir en Suède avec des camarades assister à une cérémonie folklorique. Dani l’y accompagne.

Les cinq jeunes gens découvrent une communauté accueillante, coupée du monde. Mais lorsque les festivités commencent, elles prennent bientôt un tour de plus en plus inquiétant.

L’histoire d’une bande de post-ados américains perdus dans un environnement hostile et lentement décimés par une force invisible, on en a vus treize à la douzaine. Mais le génie de Ari Aster est de réaliser, à partir de cette trame ultra-classique, un film complètement original.

Nuit ténébreuse, maison hantée, monstre effrayant aux pouvoirs surnaturels : il n’utilise aucun des ingrédients qui constituent la recette traditionnelle des films dits « de genre ».

Midsommar se déroule en plein été. La Midsommar est un ensemble de célébrations qui marque en Scandinavie le solstice d’été. C’est la période de l’année où les jours sont les plus longs et, à ces latitudes, des « nuits blanches » où le soleil ne se couche quasiment jamais. C’est donc sous un soleil de plomb, sans jouer sur notre peur du noir, que l’action se déroulera. Que ceux qui les ont en horreur soient rassurés et que ceux qu’ils font délicieusement sursauter ne les attendent pas en vain : nul jump scare ne fera hurler de terreur la salle.

Quant aux « méchants », il n’y en a pas vraiment. Les hôtes de Dani et de Christian, une bande d’aimables suédois jodlant en longues robes blanches en sirotant des jus de baies plus ou moins hallucinogènes, vieillards barbichus et jeunes filles en fleurs, tiennent plus de la communauté hippie que de la secte satanique.

La terreur, Ari Aster la distille autrement. L’an passé, son premier film , Hérédité, avait fait sensation. On l’a retrouvé dans bon nombre de Top10 2018. Quant à moi, je n’y avais rien compris. J’en étais manifestement passé à côté.

Car force est de reconnaître le génie – un terme bien emphatique que j’utilise déjà pour la deuxième fois dans cette critique – de ce jeune réalisateur de trente ans à peine.

Midsommar s’étire sur 2h27, une durée hors norme, de nature à dissuader le public zappeur auquel les films d’horreur sont traditionnellement destinés. Sa durée excessive, loin d’être un handicap, est son principal atout. Car elle nous oblige à nous plonger dans ce huis clos paradoxal, tourné en plein air. Une fois arrivés sur place, les personnages n’en partiront plus, alors qu’aucune enceinte, aucun gardien ne les y retient.

Ces 2h27, on ne les voit pas passer, tant on est happé par le trou noir que le film ouvre sous les pieds de ses personnages. Au son d’une musique incantatoire, une atmosphère de plus en plus lourde s’installe. Les journées de la cérémonie se succèdent apportant chacune leur lot de bizarreries et de mystères. Elles sont filmées avec une maniaquerie géométrique dans des compositions d’une sinistre beauté où Ari Aster démontre, avec parfois la vanité qui caractérise les jeunes génies (et de trois !), sa maîtrise du cadre.

On craint un instant que le film ne se termine, comme c’est hélas souvent le cas, par une révélation sinistre qui déchirerait le voile d’ignorance dans lequel le spectateur a été maintenu : le chef du village est la réincarnation de l’Antéchrist ? les chers disparus de Dani vont se réincarner en Suède ? Ce n’est pas le cas. Et c’est tant mieux. Midsommar suit sa logique implacable jusqu’à sa conclusion qui ne l’est pas moins.

On en comprend alors tout le sens. Il ne s’agissait pas, comme dans les films d’horreur ordinaires, de comptabiliser la lente décimation d’une bande de jeunes héros. Le propos du film est plus psychologique : par une catharsis, l’héroïne achève un travail de deuil et sanctionne un manque d’amour. Monstrueux et dérangeant point d’orgue à une expérience qu’on n’oubliera pas de sitôt.

Midsommar est interdit aux moins de 18 ans au Royaume-Uni, en Australie, en Espagne.

Interdit aux -16 ans au Québec, aux Pays Bas, au Brésil, en Finlande

Rated R aux USA

Et en France… -12 ans à l’instar d’autres films à l’affiche actuellement autrement inoffensifs : Les Baronnes ou Le Gangster, le flic et l’assassin.

Triste constat des errements de la classification cinématographique en France et de l’urgence d’une réforme.

La bande-annonce

Teddy (MHD) est incarcéré dans un centre éducatif fermé pour avoir assassiné son père violent en protégeant son petit frère de ses coups. Il y est accueilli par un éducateur bienveillant (Jalil Lespert) et par une psychologue attentive (Aïssa Maïga). Mais la cohabitation avec les autres mineurs placés ne va pas de soi.

Teddy (MHD) est incarcéré dans un centre éducatif fermé pour avoir assassiné son père violent en protégeant son petit frère de ses coups. Il y est accueilli par un éducateur bienveillant (Jalil Lespert) et par une psychologue attentive (Aïssa Maïga). Mais la cohabitation avec les autres mineurs placés ne va pas de soi.

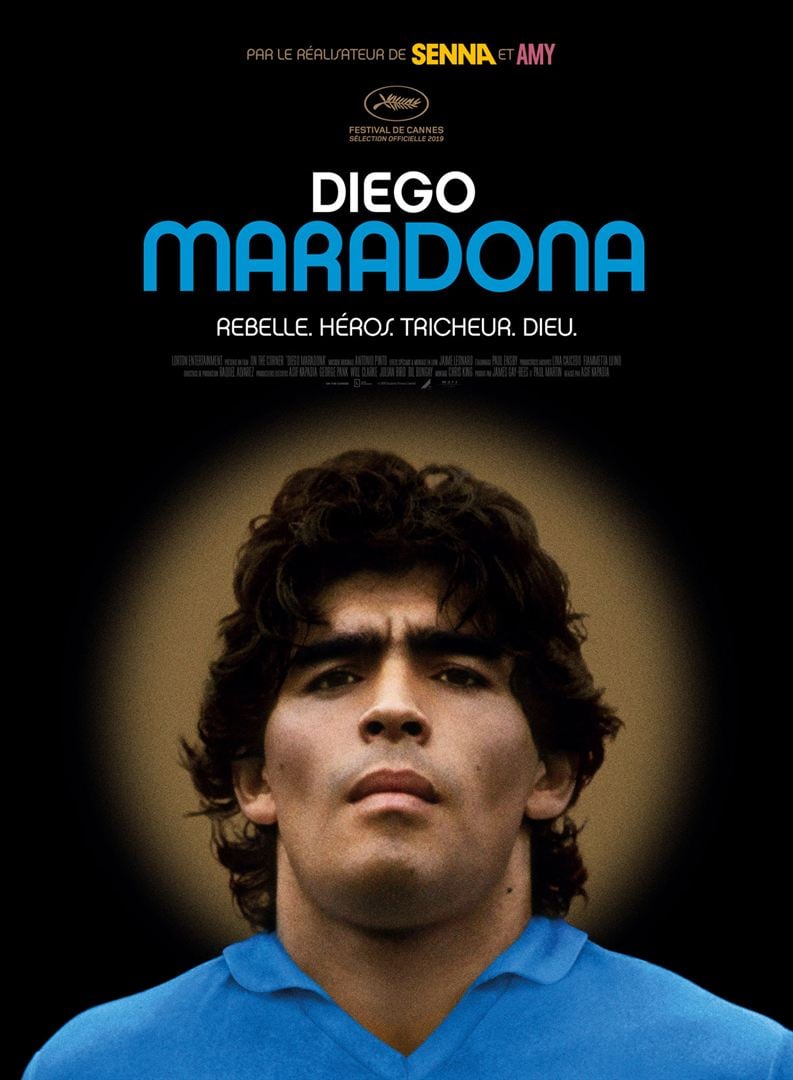

Diego Maradona est peut-être le plus grand joueur de football de tous les temps. Sa gloire fut aussi grande dans les années quatre-vingt que sa déchéance sordide sur fond de cocaïne et d’obésité morbide dix ans plus tard.

Diego Maradona est peut-être le plus grand joueur de football de tous les temps. Sa gloire fut aussi grande dans les années quatre-vingt que sa déchéance sordide sur fond de cocaïne et d’obésité morbide dix ans plus tard. Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans

Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans  Salomé revient dans la région des Alpes où elle a grandi. Elle y a trouvé un job d’été dans une déchetterie quasiment tombée à l’abandon. Jess l’y rejoint bientôt qui vient d’être disqualifiée d’une émission de télé réalité.

Salomé revient dans la région des Alpes où elle a grandi. Elle y a trouvé un job d’été dans une déchetterie quasiment tombée à l’abandon. Jess l’y rejoint bientôt qui vient d’être disqualifiée d’une émission de télé réalité. Lee Israel (Melissa McCarthy) a cinquante ans passé. Elle vit seule avec son chat dans un appartement miteux de l’Upper East Side. Auteure de biographies à succès, sa renommée littéraire l’a quittée et, avec elle, sa compagne. Lee a vieilli, a grossi, s’est aigrie. Sans ressources, elle en est réduite à contrefaire des lettres d’écrivains célèbres pour les revendre à des bibliophiles.

Lee Israel (Melissa McCarthy) a cinquante ans passé. Elle vit seule avec son chat dans un appartement miteux de l’Upper East Side. Auteure de biographies à succès, sa renommée littéraire l’a quittée et, avec elle, sa compagne. Lee a vieilli, a grossi, s’est aigrie. Sans ressources, elle en est réduite à contrefaire des lettres d’écrivains célèbres pour les revendre à des bibliophiles. Elle (Linda Caridi brindille gracile) et Lui (Luca Marinelli grands yeux tristes), dont les prénoms ne seront jamais prononcés, se sont rencontrés un soir de fête sur une île méditerranéenne. Le coup de foudre fut immédiat. Les deux amoureux s’installent dans l’appartement où Lui a passé une enfance douloureuse.

Elle (Linda Caridi brindille gracile) et Lui (Luca Marinelli grands yeux tristes), dont les prénoms ne seront jamais prononcés, se sont rencontrés un soir de fête sur une île méditerranéenne. Le coup de foudre fut immédiat. Les deux amoureux s’installent dans l’appartement où Lui a passé une enfance douloureuse. Georges (Gregory Gadebois) est en pleine crise de la quarantaine. Il enseigne le français dans un collège privé de Montréal. Mais ni son métier, ni les disputes qui opposent ses collègues ne l’intéressent plus.

Georges (Gregory Gadebois) est en pleine crise de la quarantaine. Il enseigne le français dans un collège privé de Montréal. Mais ni son métier, ni les disputes qui opposent ses collègues ne l’intéressent plus. José Monteiro (Nicolas Duvauchelle) et Maxime Charasse (Raphaël Personnaz) sont amis d’enfance. José est fils d’immigrés espagnols ; Maxime est né dans les beaux quartiers. Mais leur amitié a eu raison jusqu’à présent de leurs différences de classes. José et Maxime n’en peuvent plus de l’autoritarisme de Eddy Laffont (Frédéric Pierrot), l’associé majoritaire de leur société de BTP, qui les a formés, qui leur a donné de plus en plus de responsabilités, mais qui se refuse à passer la main. Poussés à bout, ils complotent à sa perte et recrutent un homme de main, Moïse (Roschdy Zem).

José Monteiro (Nicolas Duvauchelle) et Maxime Charasse (Raphaël Personnaz) sont amis d’enfance. José est fils d’immigrés espagnols ; Maxime est né dans les beaux quartiers. Mais leur amitié a eu raison jusqu’à présent de leurs différences de classes. José et Maxime n’en peuvent plus de l’autoritarisme de Eddy Laffont (Frédéric Pierrot), l’associé majoritaire de leur société de BTP, qui les a formés, qui leur a donné de plus en plus de responsabilités, mais qui se refuse à passer la main. Poussés à bout, ils complotent à sa perte et recrutent un homme de main, Moïse (Roschdy Zem). C’est l’histoire d’une jeune fille dont la vie n’a pas commencé sous les meilleures auspices : droguée, violentée, elle se fait néanmoins remarquer par les services d’espionnage qui la transforment en machine de guerre.

C’est l’histoire d’une jeune fille dont la vie n’a pas commencé sous les meilleures auspices : droguée, violentée, elle se fait néanmoins remarquer par les services d’espionnage qui la transforment en machine de guerre. En vacances au Maroc avec sa mère et son beau-père qu’il ne supporte plus, Gyllen (Fionn Whitehead, un prénom qui n’aidera pas sa carrière de ce côté-ci de la Manche), vient de prendre la poudre d’escampette au volant du camping-car familial. Sa route croise celle de William, un réfugié congolais.

En vacances au Maroc avec sa mère et son beau-père qu’il ne supporte plus, Gyllen (Fionn Whitehead, un prénom qui n’aidera pas sa carrière de ce côté-ci de la Manche), vient de prendre la poudre d’escampette au volant du camping-car familial. Sa route croise celle de William, un réfugié congolais.