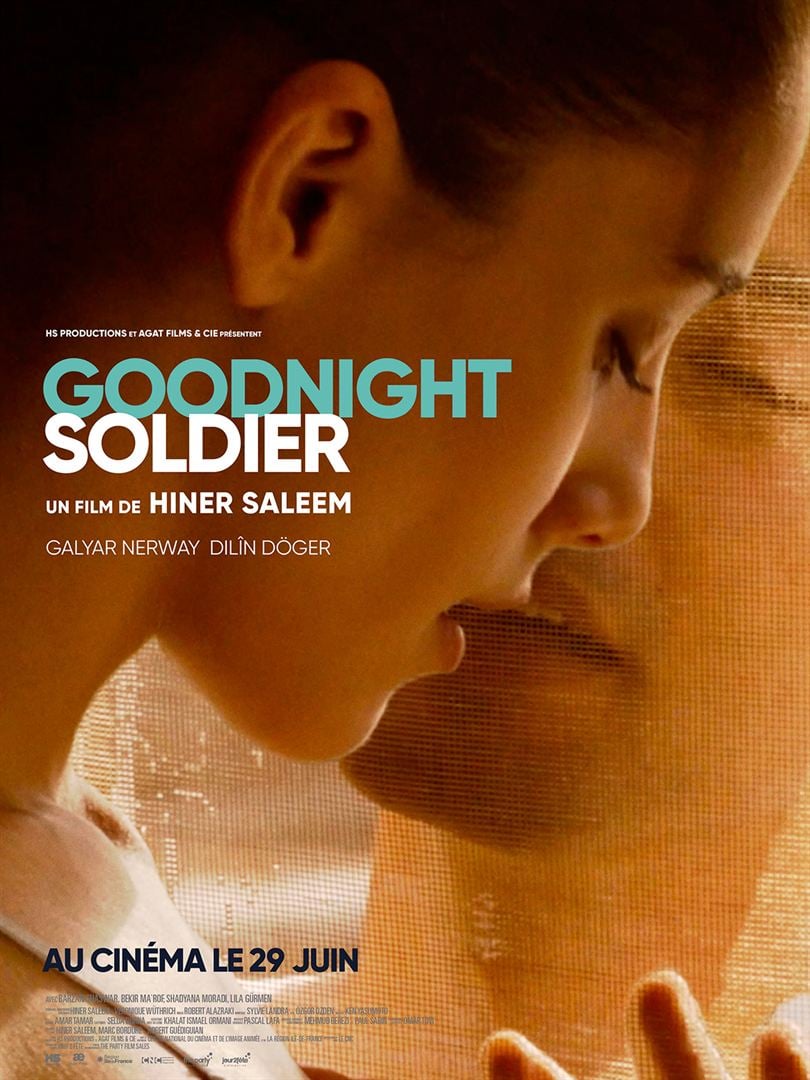

Au Kurdistan irakien, Ziné et Avdal sont les deux enfants de deux familles déchirées par une haine atavique. Mais Ziné et Avdal s’aiment et rien ne pourra empêcher leur mariage.

Au Kurdistan irakien, Ziné et Avdal sont les deux enfants de deux familles déchirées par une haine atavique. Mais Ziné et Avdal s’aiment et rien ne pourra empêcher leur mariage.

À lire le pitch du dernier film de Hiner Saleem, on pourrait imaginer une adaptation plus ou moins kitsch de Roméo et Juliette au Kurdistan. Mais ce serait méconnaître le talent de ce réalisateur franco-kurde qui, depuis plus de vingt ans, nous sert des films lumineux et drôles.

[Attention : cette critique contient des spoilers]

Le scénario de Goodnight Soldier pourrait laisser penser que le film a pour enjeu – et aura pour dénouement – le mariage des amoureux. Il n’en est rien. Vaincre l’hostilité de leurs deux familles n’est que le premier obstacle qui se dresse sur la route des deux tourtereaux et qu’ils franchiront d’ailleurs rapidement. Ils devront en affronter deux autres. Le premier est la guerre qui oppose les peshmergas à l’Etat islamique pour la reconquête des territoires conquis par Daesh. Avdal y participe courageusement au point d’y risquer sa vie quelques jours avant son mariage.

Il survivra à l’escarmouche qui aurait pu lui être fatale. Mais, si l’opération chirurgicale qu’il subit lui rend l’usage de ses jambes, elle le laisse impuissant. C’est le troisième obstacle que Ziné et Avdal doivent franchir. Et ce n’est pas le moindre. Car la société kurde est sacrément machiste et n’accepte pas que la femme soit autonome (Ziné caresse le projet de travailler) ni que le mari soit diminué.

Puisque j’ai déjà largement défloré l’intrigue, je peux en raconter le dénouement. Tout se finit bien. Avdal tombe miraculeusement enceinte (on comprend qu’elle le doit aux baisers échangés par les deux amants avant l’accident d’Avdal) et les époux, qui avaient frôlé la séparation, se retrouvent dans la joie de cette miraculeuse nouvelle. Ce dénouement est attendrissant et il faut être un peu pisse-vinaigre comme moi pour y trouver à redire. Il ne dépare pas avec un film dont le ton est plus léger que dramatique. Mais il a le tort de désamorcer un propos qui, sans lui, aurait eu plus de force.

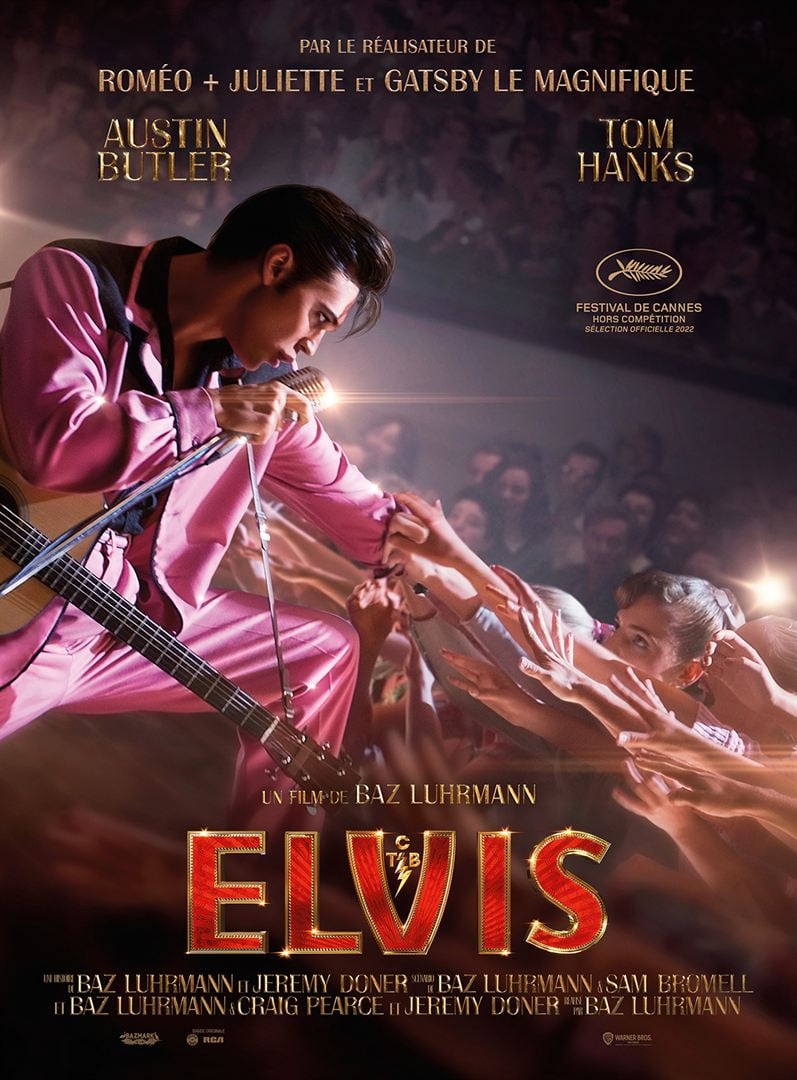

Elvis : son prénom seul suffit à résumer la légende.

Elvis : son prénom seul suffit à résumer la légende. Pour récupérer du traumatisme qu’elle vient de subir, une jeune Anglaise, Harper (Jessie Buckley) décide de louer un gîte à la campagne. Elle découvre un splendide manoir dans le Gloucestershire dont Geoffrey (Rory Kinnear) lui fait faire le tour du propriétaire. Mais, bien vite, dans cette immense maison isolée entourée d’une nature menaçante, le malaise s’installe.

Pour récupérer du traumatisme qu’elle vient de subir, une jeune Anglaise, Harper (Jessie Buckley) décide de louer un gîte à la campagne. Elle découvre un splendide manoir dans le Gloucestershire dont Geoffrey (Rory Kinnear) lui fait faire le tour du propriétaire. Mais, bien vite, dans cette immense maison isolée entourée d’une nature menaçante, le malaise s’installe. José (Daniel Hendler) est un dessinateur argentin en manque d’inspiration. Il s’est installé en France, à Clermont-Ferrand avec Lucie (Vimala Pons) qui vient de lui donner un enfant. Epuisé par l’éducation de leur enfant, le couple s’enfonce dans la routine. Deux rencontres vont peut-être l’en sortir : avec un voisin horripilant (Melvil Poupaud) et avec un psychologue limite gourou (Sergi Lopez).

José (Daniel Hendler) est un dessinateur argentin en manque d’inspiration. Il s’est installé en France, à Clermont-Ferrand avec Lucie (Vimala Pons) qui vient de lui donner un enfant. Epuisé par l’éducation de leur enfant, le couple s’enfonce dans la routine. Deux rencontres vont peut-être l’en sortir : avec un voisin horripilant (Melvil Poupaud) et avec un psychologue limite gourou (Sergi Lopez). Sylwia est une pro du fitness polonaise. À force de sacrifice, elle a sculpté un corps de rêve. Ses cours de fitness qu’elle relaie sur les réseaux sociaux sont suivis par une foule de fidèles. Cette influenceuse compte plus de six cent mille abonnés. Mais l’immense popularité de Sylwia cache une immense solitude.

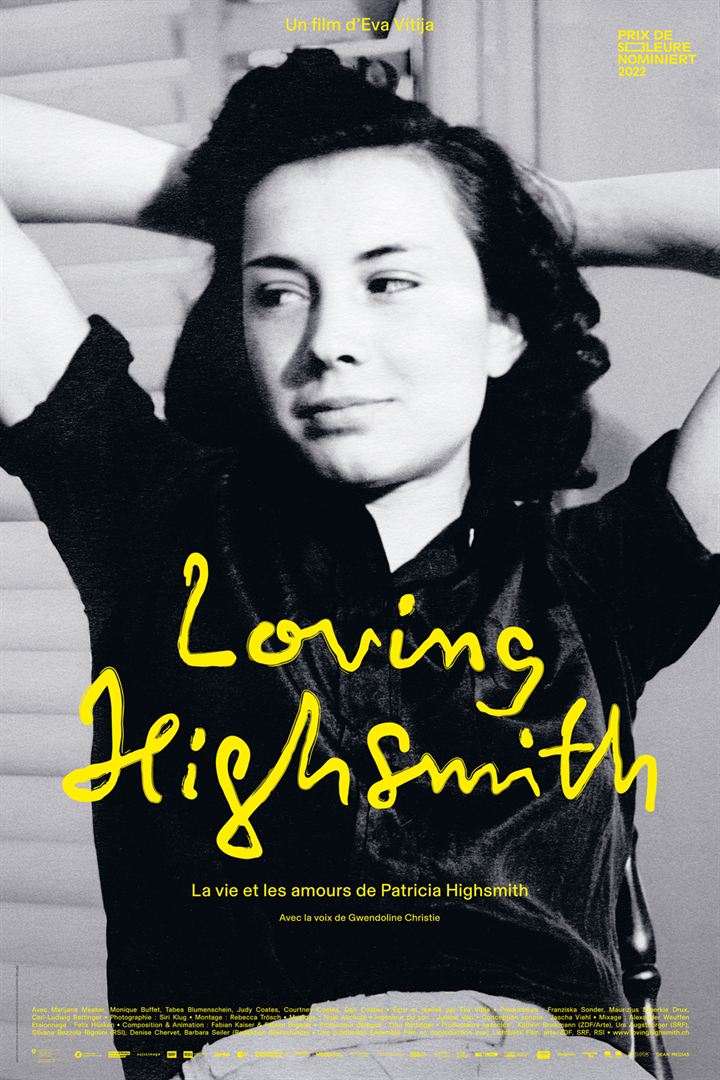

Sylwia est une pro du fitness polonaise. À force de sacrifice, elle a sculpté un corps de rêve. Ses cours de fitness qu’elle relaie sur les réseaux sociaux sont suivis par une foule de fidèles. Cette influenceuse compte plus de six cent mille abonnés. Mais l’immense popularité de Sylwia cache une immense solitude. Patricia Highsmith (1921-1995) est une romancière américaine dont les thrillers ont souvent été adaptés au cinéma. Elle accède à la célébrité dès son premier roman, Strangers on a Train, dont Alfred Hitchcock tire L’Inconnu du Nord-Express. Son personnage le plus connu est Tom Ripley – dont le documentaire nous apprend qu’il lui a été inspiré par la silhouette d’un homme solitaire aperçu à l’aube sur la plage de Positano – qui inspirera René Clément (Plein soleil) et Anthony Minghella (Le Talentueux Monsieur Ripley).

Patricia Highsmith (1921-1995) est une romancière américaine dont les thrillers ont souvent été adaptés au cinéma. Elle accède à la célébrité dès son premier roman, Strangers on a Train, dont Alfred Hitchcock tire L’Inconnu du Nord-Express. Son personnage le plus connu est Tom Ripley – dont le documentaire nous apprend qu’il lui a été inspiré par la silhouette d’un homme solitaire aperçu à l’aube sur la plage de Positano – qui inspirera René Clément (Plein soleil) et Anthony Minghella (Le Talentueux Monsieur Ripley). Leo Castaneda (Antonio de la Torre) est espagnol. Il vit à Bruxelles. Il est conducteur de métro. Sa vie banale cache en fait un lourd secret que la mort brutale de son fils, après un braquage, va l’obliger à révéler à Virginie (Marine Vacth), l’inspectrice de police chargée de l’enquête.

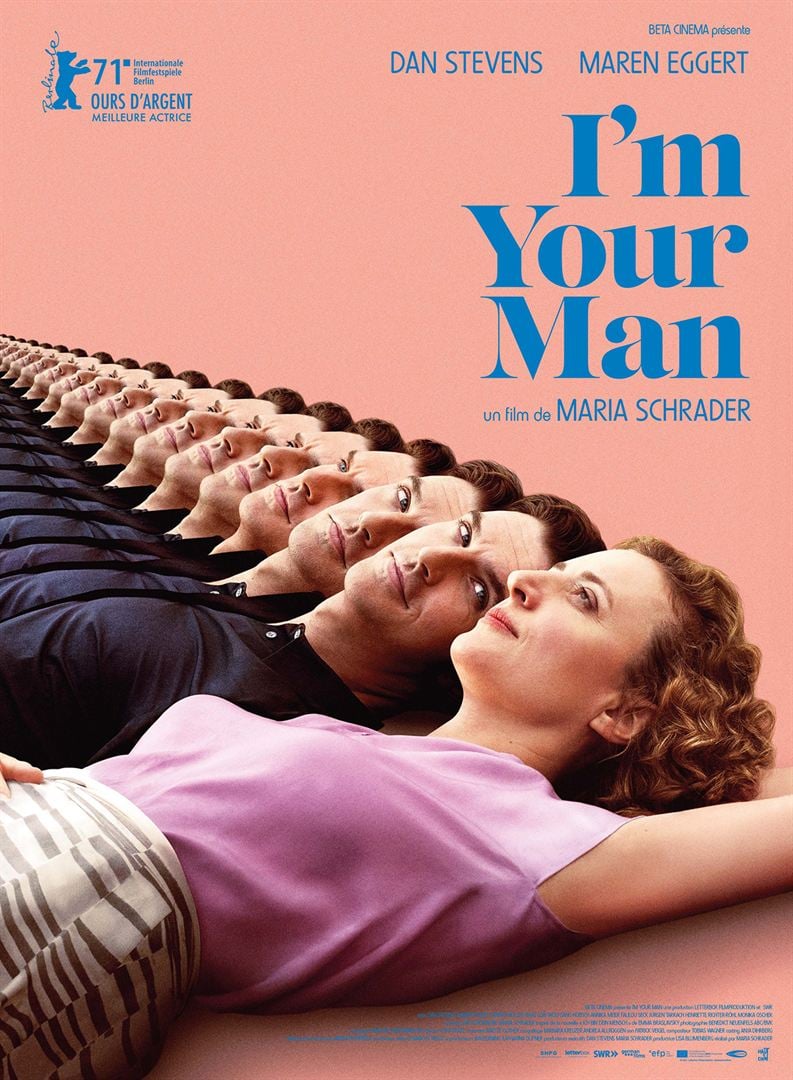

Leo Castaneda (Antonio de la Torre) est espagnol. Il vit à Bruxelles. Il est conducteur de métro. Sa vie banale cache en fait un lourd secret que la mort brutale de son fils, après un braquage, va l’obliger à révéler à Virginie (Marine Vacth), l’inspectrice de police chargée de l’enquête. Alma (Maren Eggert) est chercheuse au musée Pergamon de Berlin où elle dirige une petite équipe spécialiste de l’époque sumérienne. Pour recueillir des fonds, elle accepte, non sans rechigner, d’accueillir à son domicile un humanoïde pendant trois semaines et de le tester. Produit phare de la société Terrareca, Tom (Dan Stevens) a été conçu pour être le compagnon idéal de la femme allemande et lui apporter le bonheur. Mais Alma n’a pas envie d’être heureuse.

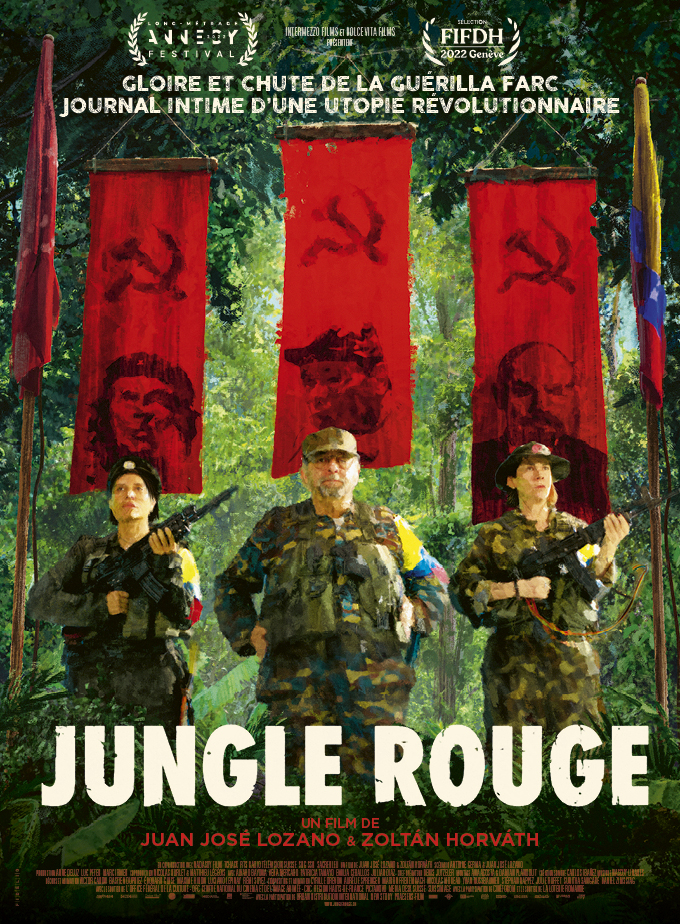

Alma (Maren Eggert) est chercheuse au musée Pergamon de Berlin où elle dirige une petite équipe spécialiste de l’époque sumérienne. Pour recueillir des fonds, elle accepte, non sans rechigner, d’accueillir à son domicile un humanoïde pendant trois semaines et de le tester. Produit phare de la société Terrareca, Tom (Dan Stevens) a été conçu pour être le compagnon idéal de la femme allemande et lui apporter le bonheur. Mais Alma n’a pas envie d’être heureuse. En mars 2008, Raúl Reyes le numéro 2 des FARC, la guérilla marxiste colombienne, était tué à la frontière de l’Équateur dans une opération commando menée par l’armée régulière colombienne. Les trois ordinateurs saisis par Interpol permettaient de retracer ses échanges avec ses soutiens vénézuélien et cubain, avec les émissaires suisse et français, ainsi qu’avec les journalistes internationaux que Reyes essayait de convaincre de la justesse de sa lutte.

En mars 2008, Raúl Reyes le numéro 2 des FARC, la guérilla marxiste colombienne, était tué à la frontière de l’Équateur dans une opération commando menée par l’armée régulière colombienne. Les trois ordinateurs saisis par Interpol permettaient de retracer ses échanges avec ses soutiens vénézuélien et cubain, avec les émissaires suisse et français, ainsi qu’avec les journalistes internationaux que Reyes essayait de convaincre de la justesse de sa lutte.