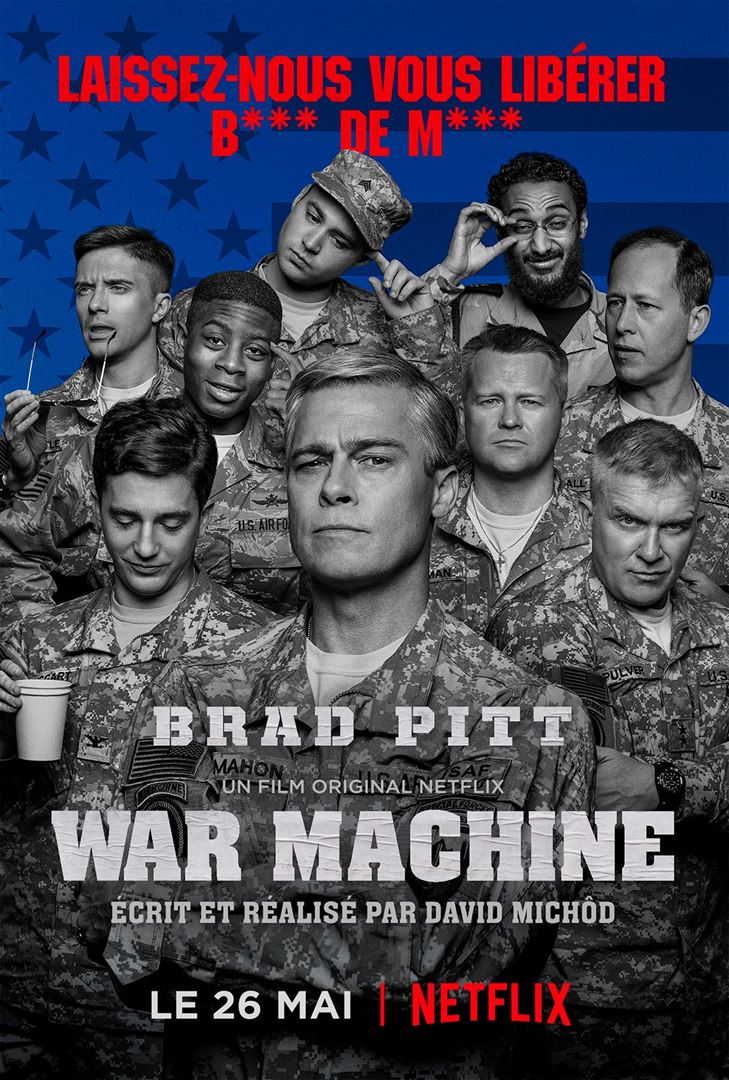

Quand le général McChrystal est nommé en 2009 à la tête de l’ISAF, la coalition des forces armées en Afghanistan, la guerre y dure depuis déjà huit ans sans perspective réaliste d’une issue victorieuse. Certes, les talibans ont été chassés de Kaboul et se terrent à la frontière pakistanaise. Mais le pays, lesté par ses traditions, foncièrement hostile aux forces d’occupation, peine à se reconstruire. L’armée américaine et celles de ses alliés, taillées pour gagner la guerre, peinent à gagner la paix.

Quand le général McChrystal est nommé en 2009 à la tête de l’ISAF, la coalition des forces armées en Afghanistan, la guerre y dure depuis déjà huit ans sans perspective réaliste d’une issue victorieuse. Certes, les talibans ont été chassés de Kaboul et se terrent à la frontière pakistanaise. Mais le pays, lesté par ses traditions, foncièrement hostile aux forces d’occupation, peine à se reconstruire. L’armée américaine et celles de ses alliés, taillées pour gagner la guerre, peinent à gagner la paix.

Michael Hastings, un journaliste de Rolling Stone, signa un reportage qui provoqua le départ anticipé de McChrystal de son commandement. Il en tira ensuite un livre, The Operators.

C’est ce livre volontiers ambigu que David Michôd, le réalisateur australien de Animal Kingdom et Le Roi, porte à l’écran.

War Machine est un film désarmant qui hésite constamment entre deux registres : d’un côté la réflexion très fine sur l’interventionnisme militaire dans l’après-guerre froide, de l’autre la bouffonnerie vers laquelle le tire l’interprétation outrée par Brad Pitt de son héros.

Car Brad Pitt en fait des tonnes pour caricaturer le malheureux général McChrystal qui n’en méritait pas tant – et dont on serait curieux de connaître la réaction à ce spectacle embarrassant. Quelque part entre le Patton de George C. Scott (Oscar – refusé – du meilleur acteur en 1971) et Le Dictateur de Sacha Baron Cohen, Brad Pitt force le trait, campant un général droit dans ses bottes, affublé de tics (regardez ses pouces !), entouré d’une bande de joyeux drilles qu’on croirait tout droit sortis de M*A*S*H ou d’un épisode des Têtes brûlées (vous vous souvenez de la série avec Robert Conrad que vous regardiez sur Antenne 2 à la fin des années 70 ?). Il croise un président Karzai pas moins caricatural, interprété par Ben Kingsley dans deux scènes désopilantes.

Le film manque de prendre définitivement le virage de la comédie loufoque. C’eût été un choix radical et pourquoi pas envisageable. La réussite dans ce registre des Chèvres du Pentagone ou de La Guerre selon Charlie montre qu’on peut rire des guerres menées par les Etats-Unis en Afghanistan ou en Irak. Mais, assez miraculeusement, War Machine reste du début à la fin dans un entre-deux qui se révèle diablement stimulant. Il ne va jamais jusqu’au bout de sa loufoquerie. Il continue inébranlablement à traiter sérieusement d’un sujet sérieux : l’incapacité d’une force militaire d’occupation à reconstruire un pays conquis. Et le regard qu’il porte sur ce sujet reste incroyablement balancé, et donc très stimulant (à la différence d’un M*A*S*H qui versait dans une posture antimilitariste pas très fine selon moi).

Ce film déconcertant réussit à la fois à nous faire rire et à nous faire réfléchir. Double pari qu’on pensait impossible à réussir simultanément.

Christian est embauché comme manutentionnaire dans un supermarché. Bruno, le chef du rayon des boissons, prend en charge sa formation. Marion travaille au rayon confiseries. Christian s’en rapproche vite.

Christian est embauché comme manutentionnaire dans un supermarché. Bruno, le chef du rayon des boissons, prend en charge sa formation. Marion travaille au rayon confiseries. Christian s’en rapproche vite. « Le passé, le présent, le futur ». Rien de moins…

« Le passé, le présent, le futur ». Rien de moins… Dans un Japon post-apocalyptique, une femme atteinte d’une maladie dégénérative se meurt dans son salon. Une humanoïde veille à son chevet.

Dans un Japon post-apocalyptique, une femme atteinte d’une maladie dégénérative se meurt dans son salon. Une humanoïde veille à son chevet. Manana est professeure de lettres dans un lycée de Tbilissi. Elle fête son cinquante-deuxième anniversaire dans l’appartement qu’elle partage avec son père grabataire, sa mère envahissante, son époux taiseux, sa fille et son gendre éperdument amoureux, son fils amorphe. Une famille ordinaire ? Sans doute. Une famille heureuse ? Pas si sûr. Car devant toute sa famille attablée, Manana annonce son intention de quitter le foyer et de s’installer seule ailleurs.

Manana est professeure de lettres dans un lycée de Tbilissi. Elle fête son cinquante-deuxième anniversaire dans l’appartement qu’elle partage avec son père grabataire, sa mère envahissante, son époux taiseux, sa fille et son gendre éperdument amoureux, son fils amorphe. Une famille ordinaire ? Sans doute. Une famille heureuse ? Pas si sûr. Car devant toute sa famille attablée, Manana annonce son intention de quitter le foyer et de s’installer seule ailleurs. Alien: Covenant est le sixième film de la saga Alien. Il s’agit d’une suite de Prometheus (2012) et d’un préquelle d’Alien, le Huitième passager (1979).

Alien: Covenant est le sixième film de la saga Alien. Il s’agit d’une suite de Prometheus (2012) et d’un préquelle d’Alien, le Huitième passager (1979). Ismaël Vuillard (Mathieu Amalric) est un réalisateur installé. Il écrit un film dont le rôle principal, celui d’un jeune diplomate, se nomme Ivan Dédalus (Louis Garrel). Il fut marié à Carlotta Bloom (Marion Cotillard) qui disparut de sa vie. Il parvient difficilement à l’oublier en nouant une liaison avec Sylvia (Charlotte Birkin). Jusqu’au jour où Carlotta réapparaît…

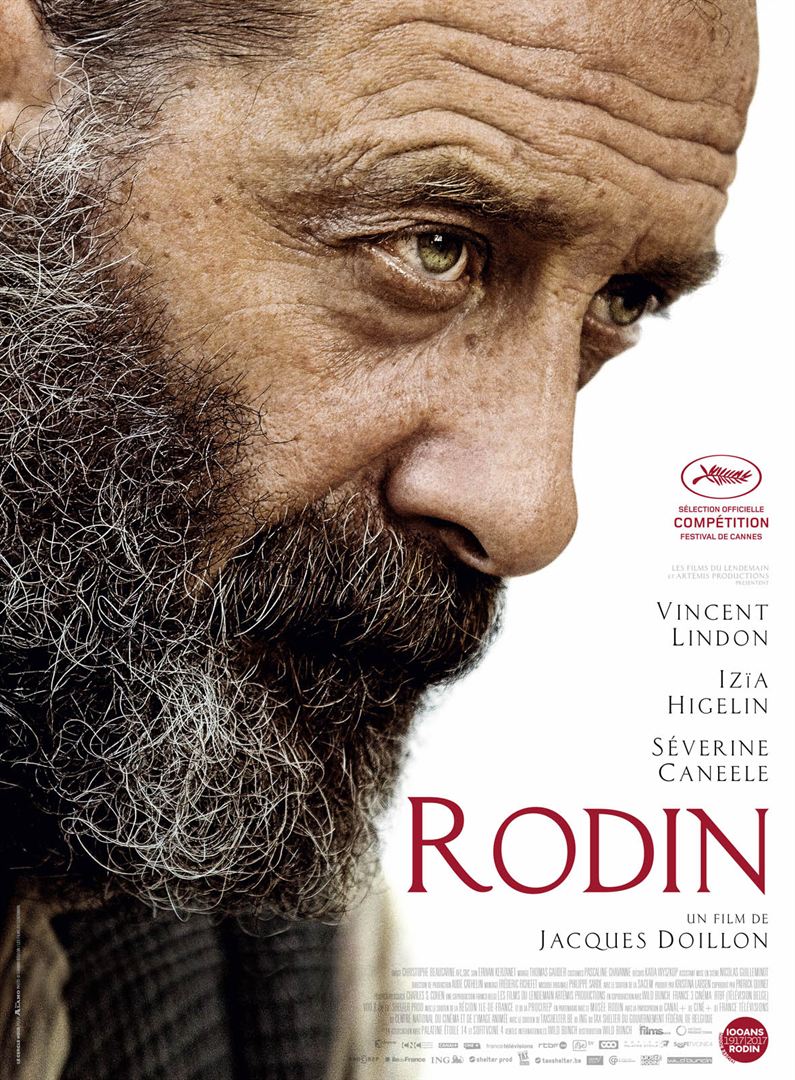

Ismaël Vuillard (Mathieu Amalric) est un réalisateur installé. Il écrit un film dont le rôle principal, celui d’un jeune diplomate, se nomme Ivan Dédalus (Louis Garrel). Il fut marié à Carlotta Bloom (Marion Cotillard) qui disparut de sa vie. Il parvient difficilement à l’oublier en nouant une liaison avec Sylvia (Charlotte Birkin). Jusqu’au jour où Carlotta réapparaît… Vingt ans dans la vie de l’illustre sculpteur. De 1880 où l’État lui passe commande de La porte de l’Enfer – qu’il n’achèvera jamais – à l’achèvement du Monument à Balzac en 1900 qui fera scandale. Ces vingt ans, ce sont ceux aussi de la rencontre, de l’idylle puis de la rupture avec Camille Claudel, sa plus brillante élève.

Vingt ans dans la vie de l’illustre sculpteur. De 1880 où l’État lui passe commande de La porte de l’Enfer – qu’il n’achèvera jamais – à l’achèvement du Monument à Balzac en 1900 qui fera scandale. Ces vingt ans, ce sont ceux aussi de la rencontre, de l’idylle puis de la rupture avec Camille Claudel, sa plus brillante élève. Viviane, dite Mavie (Lolita Chammah), a vingt ans et débarque à Paris. Elle s’installe sur le divan du salon d’une amie (Virginie Ledoyen) qui s’envoie bruyamment en l’air dans sa chambre avec son copain du moment. Pressée de déménager, Viviane répond à une annonce qui lui propose, en échange d’une chambre, quelques heures de travail dans une librairie. Elle y fait la connaissance de Georges (Jean Sorel), un libraire bougon dont elle se rapproche bientôt…

Viviane, dite Mavie (Lolita Chammah), a vingt ans et débarque à Paris. Elle s’installe sur le divan du salon d’une amie (Virginie Ledoyen) qui s’envoie bruyamment en l’air dans sa chambre avec son copain du moment. Pressée de déménager, Viviane répond à une annonce qui lui propose, en échange d’une chambre, quelques heures de travail dans une librairie. Elle y fait la connaissance de Georges (Jean Sorel), un libraire bougon dont elle se rapproche bientôt… Alice Racine (Noomi Rapace) travaille sous couverture pour la CIA à Londres. Elle reste traumatisée par un attentat terroriste commis quelques années plus tôt à Paris qu’elle n’a pas su déjouer. Elle y était alors en poste auprès de Eric Lasch (Michael Douglas). Elle n’a pas pour autant perdu la confiance de son directeur (John Malkovich) qui lui confie une mission délicate : infiltrer un réseau djihadiste pour déjouer une attaque terroriste imminente visant des ressortissants américains sur le sol britannique.

Alice Racine (Noomi Rapace) travaille sous couverture pour la CIA à Londres. Elle reste traumatisée par un attentat terroriste commis quelques années plus tôt à Paris qu’elle n’a pas su déjouer. Elle y était alors en poste auprès de Eric Lasch (Michael Douglas). Elle n’a pas pour autant perdu la confiance de son directeur (John Malkovich) qui lui confie une mission délicate : infiltrer un réseau djihadiste pour déjouer une attaque terroriste imminente visant des ressortissants américains sur le sol britannique.