Guy Ribes est un faussaire qui, pendant plus de trente ans, a peint des toiles de maîtres. Arrêté, jugé et condamné, il témoigne à visage découvert.

Guy Ribes est un faussaire qui, pendant plus de trente ans, a peint des toiles de maîtres. Arrêté, jugé et condamné, il témoigne à visage découvert.

Sa vie avait déjà fait l’objet d’un livre publié l’an passé aux Presses de la Cité (« Autoportrait d’un faussaire »). On y découvrait les arcanes faisandés du marché de l’art, ses entremetteurs véreux, ses experts peu scrupuleux, ses collectionneurs prétentieux. Mais le documentaire a sur le livre l’avantage de nous montrer le faussaire à l’œuvre. D’un talent incroyable, ce stakhanoviste de la peinture réussit à peindre à la manière d’artistes aussi différents que Picasso, Léger ou Matisse. Il ne s’agit pas de reproduction à l’identique, de « faux », mais de « pastiches » amalgamant plusieurs œuvres, plus difficiles à démasquer si le faussaire est doué. Et Guy Ribes l’est plus qu’à son tour.

Le personnage est truculent. On le croirait tout droit sorti d’un film dialogué par Audiard. Le documentariste Jean-Luc Leon s’est laissé fasciner par son sujet, laissant trop tard la parole à d’autres protagonistes : un collectionneur que Ribes a pigeonné, le policier qui l’a arrêté, le procureur qui a demandé sa condamnation… Leurs témoignages, notamment celui du policier, forment d’utiles contrepoints aux affabulations du faussaire. Ainsi, le personnage se dégonfle. L’ogre fascinant, l’artiste surdoué devient un misogyne répugnant, un mythomane pathétique.

Plus grave encore, le sujet est gâché par une réalisation paresseuse. Le documentaire n’est tendu par aucun fil rouge, par aucun suspense. Il s’agit d’une longue interview mise en image qui a défloré son sujet au bout de trente minutes. Rien à voir avec « Merci patron ! » qui construit une histoire d’espionnage drolatique pour dénoncer les pratiques du groupe LVMH ou avec « Le Challat de Tunis » qui créait un suspense haletant autour de la légende urbaine d’un « balafreur » à moto zébrant les fesses des femmes trop court vêtues.

La bande-annonce

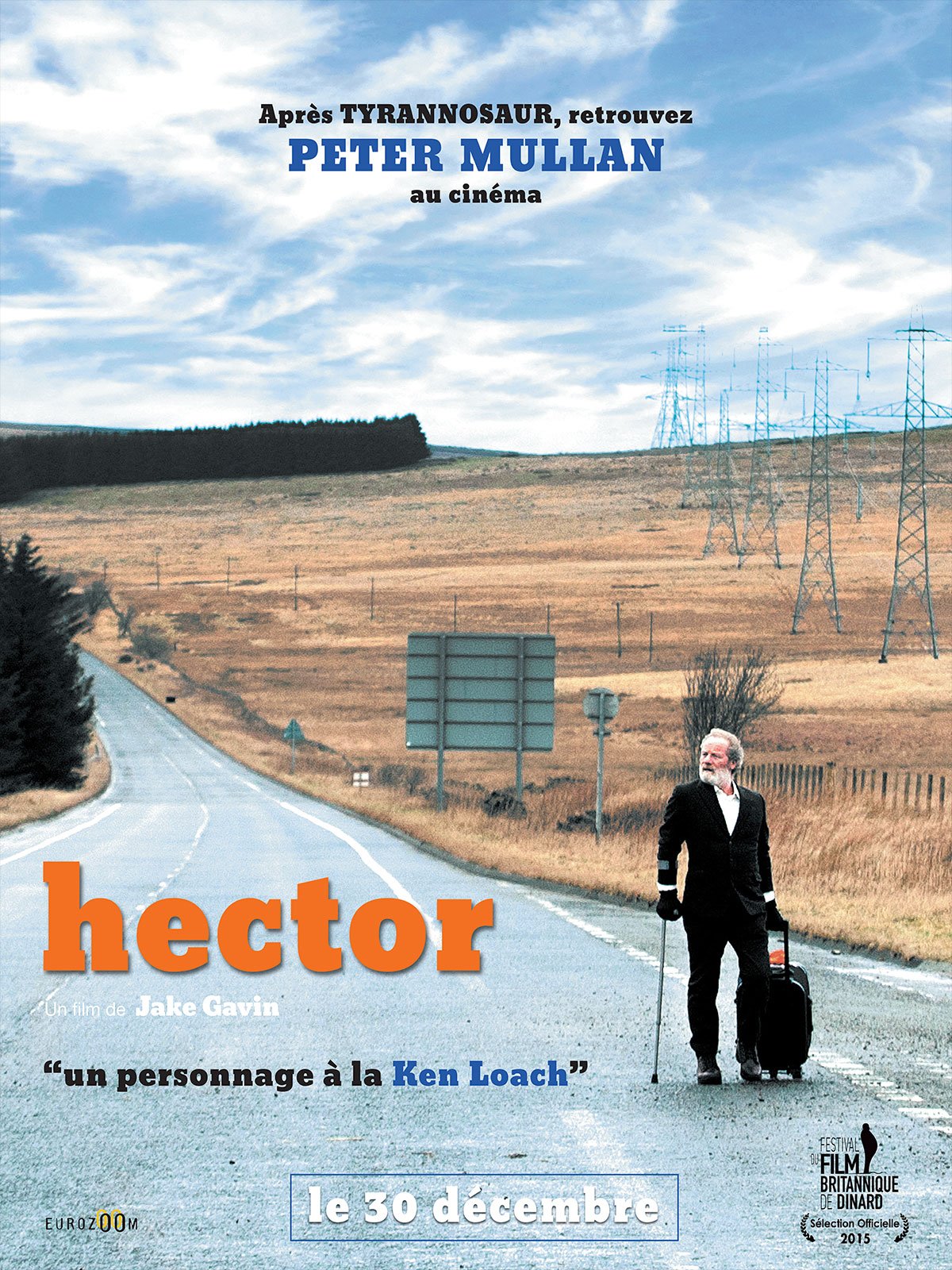

Hector est devenu SDF parce que la vie lui est insupportable. Depuis quinze ans il a coupé tout contact avec sa famille. Sa vie de galères n’a qu’un point fixe : les fêtes de Noël qu’il passe à Londres dans un refuge de sans-abri. Hector vieillit. Hector est malade. On comprend au début du film que sa maladie est grave et que ce réveillon sera peut-être le dernier.

Hector est devenu SDF parce que la vie lui est insupportable. Depuis quinze ans il a coupé tout contact avec sa famille. Sa vie de galères n’a qu’un point fixe : les fêtes de Noël qu’il passe à Londres dans un refuge de sans-abri. Hector vieillit. Hector est malade. On comprend au début du film que sa maladie est grave et que ce réveillon sera peut-être le dernier.

Howard Hawks est l’un des plus grands réalisateurs américains. Il a réussi à signer des chefs-d’oeuvre dans les genres les plus différents : le film de gangsters (Scarface), le film noir (Le Port de l’angoisse), la comédie (Les Hommes préfèrent les blondes), le western (La Captive aux yeux clairs, Rio Bravo).

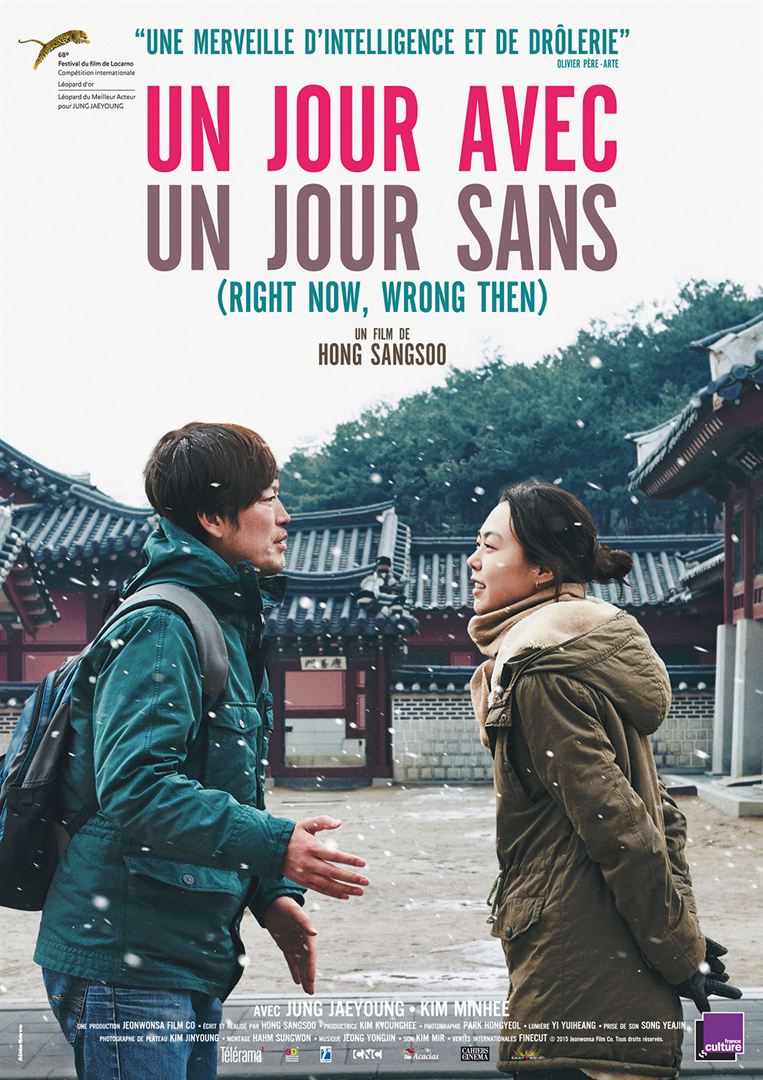

Howard Hawks est l’un des plus grands réalisateurs américains. Il a réussi à signer des chefs-d’oeuvre dans les genres les plus différents : le film de gangsters (Scarface), le film noir (Le Port de l’angoisse), la comédie (Les Hommes préfèrent les blondes), le western (La Captive aux yeux clairs, Rio Bravo). Un jour avec, un jour sans, c’est Smoking, No Smoking made in Korea. Ou, pour le dire autrement à ceux qui auraient oublié le César du meilleur film 1994, deux versions d’une même histoire.

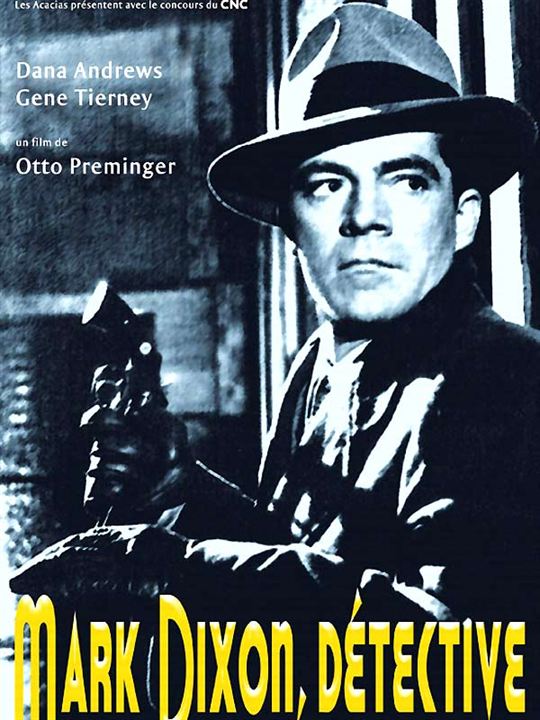

Un jour avec, un jour sans, c’est Smoking, No Smoking made in Korea. Ou, pour le dire autrement à ceux qui auraient oublié le César du meilleur film 1994, deux versions d’une même histoire. Mark Dixon, détective : voilà un titre de série TV. Where the Sidewalk Ends a beaucoup plus d’allure. Et de l’allure, le film d’Otto Preminger n’en manque pas. Le génial réalisateur autrichien, débarqué à Hollywood en 1935 (merci Adolf !), avait signé en 1944 Laura avec Gene Tierney et Dana Andrews. Il reforme ce couple mythique six ans plus tard dans un film qui, éclipsé par l’indépassable Laura, n’en mérite pas moins le détour.

Mark Dixon, détective : voilà un titre de série TV. Where the Sidewalk Ends a beaucoup plus d’allure. Et de l’allure, le film d’Otto Preminger n’en manque pas. Le génial réalisateur autrichien, débarqué à Hollywood en 1935 (merci Adolf !), avait signé en 1944 Laura avec Gene Tierney et Dana Andrews. Il reforme ce couple mythique six ans plus tard dans un film qui, éclipsé par l’indépassable Laura, n’en mérite pas moins le détour.

Bollywood produit plus de films que Hollywood. Une minorité d’entre eux parvient en Occident. Tournés pour l’exportation, ils ne sont d’ailleurs pas les plus représentatifs. La Saison des femmes est de ceux-là qui, en raison de son sujet et de ses scènes dénudées, n’a pas obtenu son visa d’exploitation en Inde.

Bollywood produit plus de films que Hollywood. Une minorité d’entre eux parvient en Occident. Tournés pour l’exportation, ils ne sont d’ailleurs pas les plus représentatifs. La Saison des femmes est de ceux-là qui, en raison de son sujet et de ses scènes dénudées, n’a pas obtenu son visa d’exploitation en Inde. Guy Ribes est un faussaire qui, pendant plus de trente ans, a peint des toiles de maîtres. Arrêté, jugé et condamné, il témoigne à visage découvert.

Guy Ribes est un faussaire qui, pendant plus de trente ans, a peint des toiles de maîtres. Arrêté, jugé et condamné, il témoigne à visage découvert. La filmothèque du Quartier Latin ressort deux films de Kenji Mizoguchi sortis respectivement en 1951 et 1952. Ces dates méritent doublement d’être soulignées. Pour le Japon : quelques années à peine après la défaite, il se relève rapidement et va connaître l’une des croissances économiques les plus rapides qui soient. Cette croissance coïncide avec une étonnante vitalité culturelle : Kurosawa (Rashômon), Ozu (Voyage à Tokyo) et Mizoguchi signent leurs plus grands films à cette époque. Pour l’Occident aussi qui s’ouvre à un cinéma non occidental : Rashômon reçoit le Lion d’or à Venise en 1951 puis l’Oscar du meilleur film étranger, Kinugasa obtient la Palme d’or en 1954 pour La Porte de l’enfer, Satyaijit Ray décroche le Lion d’or en 1957 avec le deuxième volet de la trilogie du Monde d’Apu et Inagaki pour L’Homme au pousse-pousse l’année suivante.

La filmothèque du Quartier Latin ressort deux films de Kenji Mizoguchi sortis respectivement en 1951 et 1952. Ces dates méritent doublement d’être soulignées. Pour le Japon : quelques années à peine après la défaite, il se relève rapidement et va connaître l’une des croissances économiques les plus rapides qui soient. Cette croissance coïncide avec une étonnante vitalité culturelle : Kurosawa (Rashômon), Ozu (Voyage à Tokyo) et Mizoguchi signent leurs plus grands films à cette époque. Pour l’Occident aussi qui s’ouvre à un cinéma non occidental : Rashômon reçoit le Lion d’or à Venise en 1951 puis l’Oscar du meilleur film étranger, Kinugasa obtient la Palme d’or en 1954 pour La Porte de l’enfer, Satyaijit Ray décroche le Lion d’or en 1957 avec le deuxième volet de la trilogie du Monde d’Apu et Inagaki pour L’Homme au pousse-pousse l’année suivante. (« Les quatre cent coups » + « Entre les murs »)x Cuba = « Chala ». Soit l’histoire d’un petit Cubain attachant que l’enseignement d’une maîtresse d’école comme on n’en fait plus va sauver.

(« Les quatre cent coups » + « Entre les murs »)x Cuba = « Chala ». Soit l’histoire d’un petit Cubain attachant que l’enseignement d’une maîtresse d’école comme on n’en fait plus va sauver.