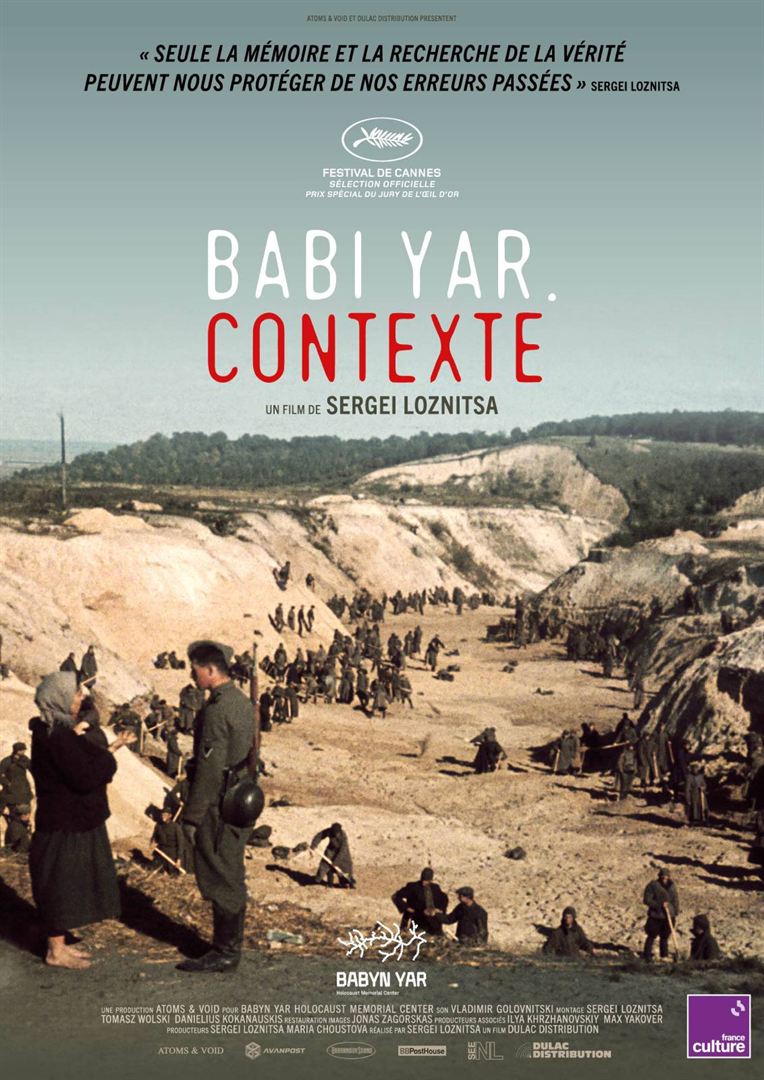

Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens.

Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens.

Le réalisateur ukrainien Serguei Loznista, né en Biélorussie soviétique en 1964, installé à Berlin depuis 2001, est l’auteur d’une œuvre protéiforme. Passionné d’histoire, chroniqueur de celle de son pays, il a réalisé des documentaires et des fictions : Dans la brume, Maïdan, Une femme douce, Donbass…

Depuis plusieurs années, il souhaitait réaliser une fiction autour du massacre de Babi Yar. Mais, ne parvenant pas à boucler le budget de ce film ambitieux, il a pris le parti provisoire de plonger dans les archives, tant allemandes que russes, d’y retrouver des images souvent inédites et de les monter. Son principal obstacle pour parler de Babi Yar est qu’on n’en a quasiment aucune image, toute l’opération ayant été menée par l’occupant nazi sous le sceau du secret.

Comme son sous-titre l’annonce, ce documentaire remet le massacre en « contexte ». Il le fait tant et si bien qu’il finit presque par en oublier son sujet. C’est au bout d’une heure seulement, après que l’opération Barbarossa nous a été racontée dans le moindre détail, que seront évoqués, presqu’à la sauvette, les crimes commis à Babi Yar. Auparavant, on aura vu les colonnes de chars allemands partant à la conquête de l’URSS, les longues files de prisonniers de l’Armée rouge complaisamment filmés par la propagande nazie pour donner aux spectateurs l’impression d’une armée en déroute. Puis, les archives soviétiques montreront le même spectacle symétrique, lorsque Kiev sera reprise à l’automne 1943 : mêmes colonnes de chars, soviétiques cette fois-ci, mêmes prisonniers hagards, sous l’uniforme allemand désormais. Et dans un cas comme dans l’autre, les mêmes foules ukrainiennes qui applaudissent leur nouvel occupant: en 1941 les Allemands qui les libèrent du joug soviétique, en 1943 l’Armée rouge qui les libère de l’occupation allemande. Joie sincère d’être libérés ? ou collaborationnisme à tout crin, prompt à tous les revirements de vestes ?

Le documentaire de Serguei Loznitsa n’épargne personne. Ni les Nazis allemands, ni les Soviétiques, ni même les Ukrainiens dont la passivité semble être le seul trait de caractère – alors qu’il y aurait eu des choses à dire, sinon à montrer (car on imagine que ses images sont rares), de la résistance ukrainienne à la fois contre l’invasion allemande et contre la « libération » puis l’occupation soviétique de 1943-1945.

Babi yar. Contexte nous montre que les meurtres de Babi Yar ont été étouffés par l’URSS ou plutôt que leur mémoire a été travestie : leur caractère antisémite était nié par la propagande qui affirmait sans vergogne que des résistants communistes en avaient été les victimes sans faire mention de leur judéité.

Il y aurait eu aussi des choses à dire et à montrer sur les atermoiements de l’Ukraine indépendante depuis 1991 à ce sujet. Or, le documentaire de Sergei Loznitsa n’en dit mot. Pourtant plusieurs projets de mémorial ont été conçus à Babi Yar ; mais aucun n’a été réalisé. En 2014, l’avenue qui mène à Babi Yar avait été rebaptisée par le maire de Kiev avenue Stepan Bandera, du nom d’un nationaliste ukrainien anticommuniste qui collabora avec l’Allemagne nazie en créant la Légion ukrainienne, sous commandement de la Wehrmacht – une décision administrative que la justice ukrainienne n’a pas estimé bon d’annuler. Sans doute, le 30 septembre 2022, sensible à l’opinion internationale, le président Zelensky s’est-il rendu sur le site pour commémorer le 81ème anniversaire du massacre. Espérons que ce geste signe un infléchissement dans la politique mémorielle de l’Ukraine.

La bande-annonce

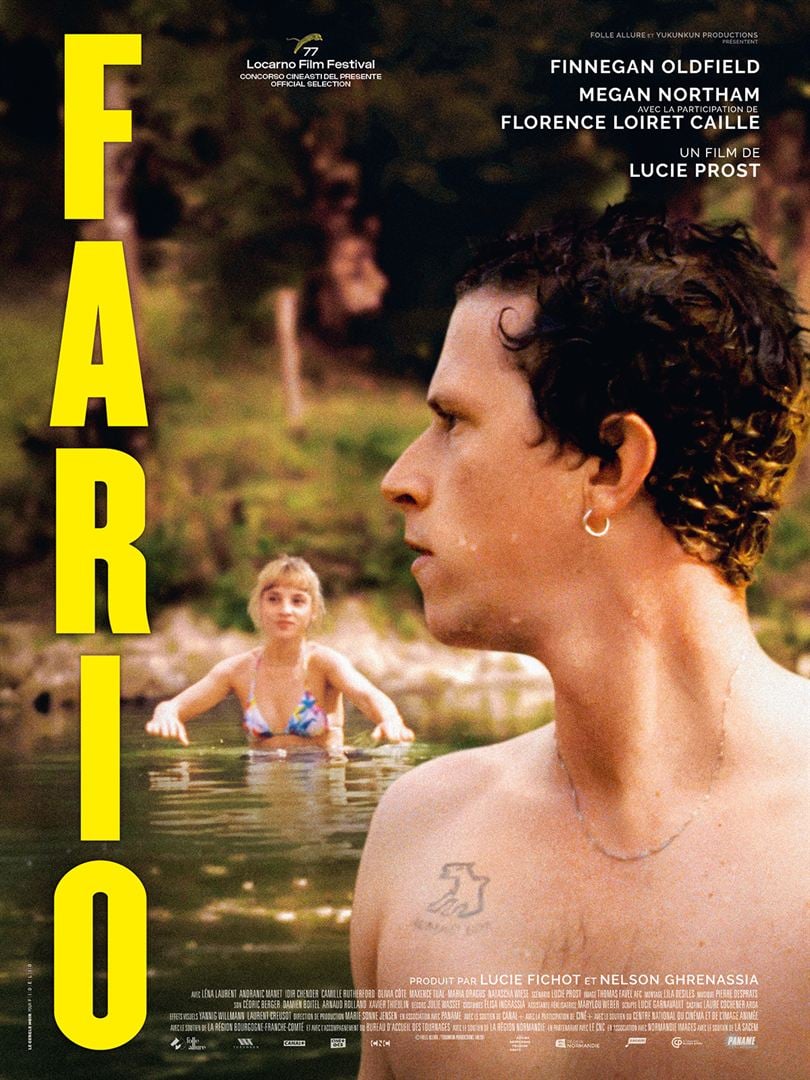

Léo (Finnegan Oldfield), jeune biologiste expatrié à Berlin, revient chez lui quelques jours dans le Doubs rendre visite à sa mère (Florence Loiret-Caille). Il a hérité de son père, récemment décédé dans de tragiques circonstances, des terres qu’il a décidé de vendre à une compagnie minière. Sa mère et ses amis sont hostiles au projet. L’observation par Léo des farios, les truites de rivière, et de la troublante évolution de leur comportement le conduit à la même conclusion.

Léo (Finnegan Oldfield), jeune biologiste expatrié à Berlin, revient chez lui quelques jours dans le Doubs rendre visite à sa mère (Florence Loiret-Caille). Il a hérité de son père, récemment décédé dans de tragiques circonstances, des terres qu’il a décidé de vendre à une compagnie minière. Sa mère et ses amis sont hostiles au projet. L’observation par Léo des farios, les truites de rivière, et de la troublante évolution de leur comportement le conduit à la même conclusion.

En 1961, un groupe de spéléologistes du nord de l’Italie est venu en Calabre explorer le gouffre de Bifurto qui s’est révélé le plus profond de la péninsule et l’un des plus profonds au monde.

En 1961, un groupe de spéléologistes du nord de l’Italie est venu en Calabre explorer le gouffre de Bifurto qui s’est révélé le plus profond de la péninsule et l’un des plus profonds au monde. À peine sorti de l’adolescence, Paul Bäumer décide, contre la volonté de ses parents, de s’engager avec plusieurs camarades d’école dans les rangs de l’armée allemande en 1917. Envoyé en France, au Chemin des Dames, il plonge dans l’horreur de la guerre de tranchées. La fin des combats approche. Les plénipotentiaires allemands, dirigés par le social-démocrate Matthias Erzberger (Daniel Brühl), négocient à Rethondes. Mais pendant ce temps les deux états-majors continuent à se livrer une guerre sans répit. Paul survivra-t-il jusqu’à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année 1918 ?

À peine sorti de l’adolescence, Paul Bäumer décide, contre la volonté de ses parents, de s’engager avec plusieurs camarades d’école dans les rangs de l’armée allemande en 1917. Envoyé en France, au Chemin des Dames, il plonge dans l’horreur de la guerre de tranchées. La fin des combats approche. Les plénipotentiaires allemands, dirigés par le social-démocrate Matthias Erzberger (Daniel Brühl), négocient à Rethondes. Mais pendant ce temps les deux états-majors continuent à se livrer une guerre sans répit. Paul survivra-t-il jusqu’à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année 1918 ?

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet.

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet. Sangok est une actrice coréenne sur le retour qui a longtemps vécu aux Etats-Unis. On la suit pendant vingt-quatre heures alors qu’elle est revenue à Séoul chez sa sœur cadette qui l’héberge et qui se promène avec elle avant un rendez-vous important. Sangok doit rencontrer un réalisateur qui la vénère depuis toujours et qui souhaite lui proposer un rôle. Mais Sangok se voit dans l’impossibilité de l’accepter.

Sangok est une actrice coréenne sur le retour qui a longtemps vécu aux Etats-Unis. On la suit pendant vingt-quatre heures alors qu’elle est revenue à Séoul chez sa sœur cadette qui l’héberge et qui se promène avec elle avant un rendez-vous important. Sangok doit rencontrer un réalisateur qui la vénère depuis toujours et qui souhaite lui proposer un rôle. Mais Sangok se voit dans l’impossibilité de l’accepter. Soraya et Walid ont décidé de quitter Beyrouth et sa pollution pour s’installer dans une maison de famille sur les pentes désolées du Mont-Liban. Là, avec la mère de Walid, dont les poumons ne supportaient pas l’air empuanti de la capitale, et leurs deux filles, Tala et Rim, ils ont construit un phalanstère auto-suffisant qui suffit à leur bonheur.

Soraya et Walid ont décidé de quitter Beyrouth et sa pollution pour s’installer dans une maison de famille sur les pentes désolées du Mont-Liban. Là, avec la mère de Walid, dont les poumons ne supportaient pas l’air empuanti de la capitale, et leurs deux filles, Tala et Rim, ils ont construit un phalanstère auto-suffisant qui suffit à leur bonheur. Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens.

Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens. En 2069 sur son lit de mort le roi Alfredo se remémore son passé. Encore prince, cinquante ans plus tôt, alors qu’il achevait ses études d’histoire de l’art, il avait obtenu de ses parents l’autorisation de travailler dans une brigade de sapeurs-pompiers. Il y était tombé amoureux de son instructeur, le bel Alfonso. Mais la mort du père d’Alfredo et son accession au trône avaient eu raison de cette idylle.

En 2069 sur son lit de mort le roi Alfredo se remémore son passé. Encore prince, cinquante ans plus tôt, alors qu’il achevait ses études d’histoire de l’art, il avait obtenu de ses parents l’autorisation de travailler dans une brigade de sapeurs-pompiers. Il y était tombé amoureux de son instructeur, le bel Alfonso. Mais la mort du père d’Alfredo et son accession au trône avaient eu raison de cette idylle. Une adolescente (Louise Labèque, découverte dans

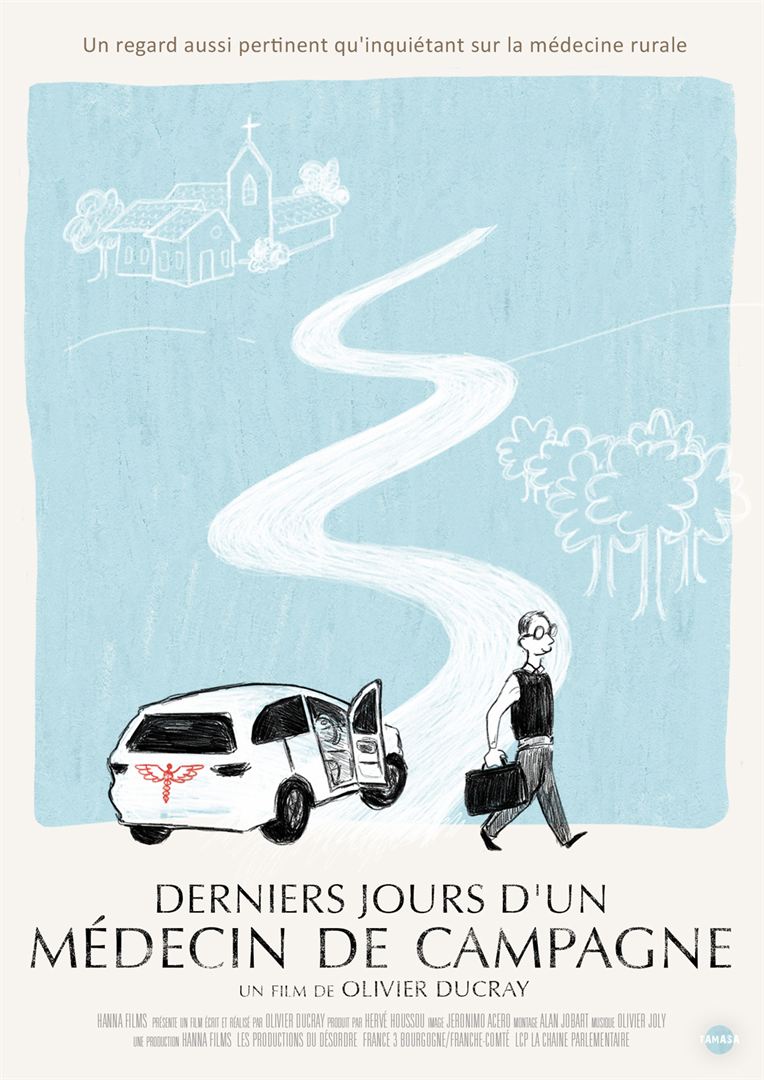

Une adolescente (Louise Labèque, découverte dans Patrick Laine est médecin généraliste. Il exerce à Saulnot, une petite commune rurale de la Haute-Saône, entre Vesoul et Montbéliard. Depuis 1983, il reçoit à son cabinet et se rend au domicile de ses patients avec un dévouement exemplaire. Mais l’âge venant, le docteur Laine veut prendre sa retraite. Hélas, aucun successeur ne se présente.

Patrick Laine est médecin généraliste. Il exerce à Saulnot, une petite commune rurale de la Haute-Saône, entre Vesoul et Montbéliard. Depuis 1983, il reçoit à son cabinet et se rend au domicile de ses patients avec un dévouement exemplaire. Mais l’âge venant, le docteur Laine veut prendre sa retraite. Hélas, aucun successeur ne se présente.