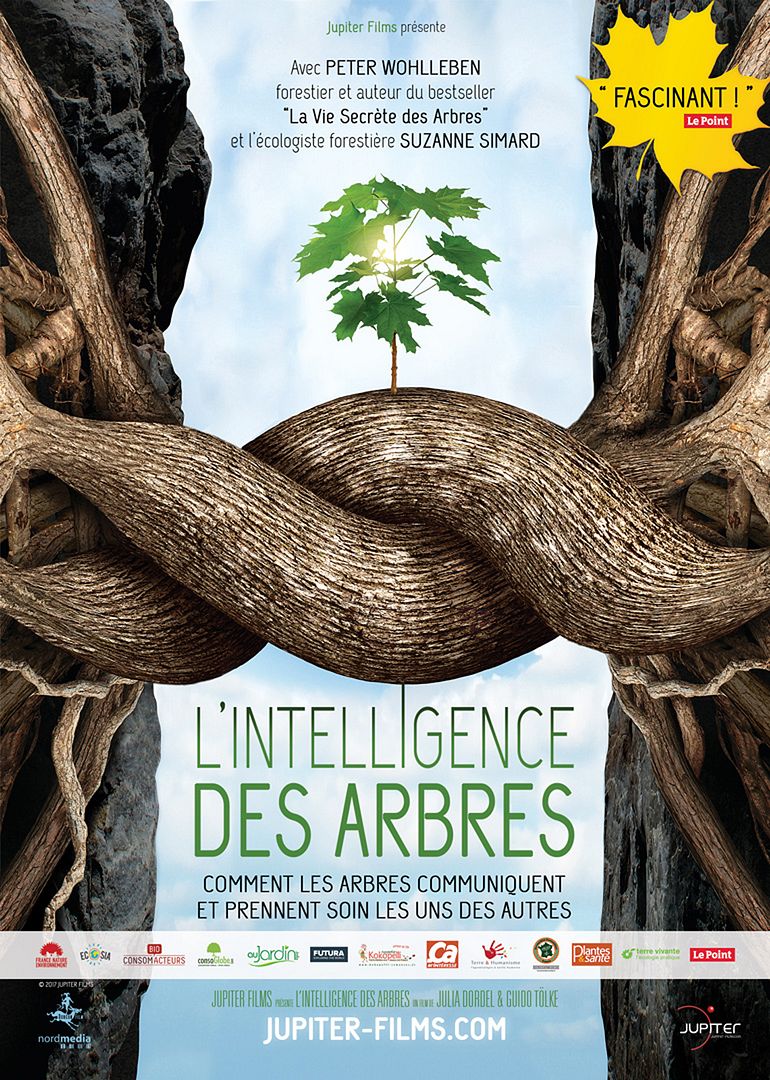

Il nous vient d’Allemagne des drôles de best-seller. Grâce à Le Charme discret de l’intestin de Giulia Enders, nos défécations ont pris une nouvelle saveur. Grâce à La Vie secrète des arbres, nous ne nous promenons plus en forêt de la même façon.

Il nous vient d’Allemagne des drôles de best-seller. Grâce à Le Charme discret de l’intestin de Giulia Enders, nos défécations ont pris une nouvelle saveur. Grâce à La Vie secrète des arbres, nous ne nous promenons plus en forêt de la même façon.

Son auteur, le forestier Peter Wohleben, y soutient une thèse aussi simple que séduisante : les arbres communiquent les uns avec les autres pour vivre en bonne intelligence.

Le court documentaire (quarante-cinq minutes seulement) de Julia Dordel et Guido Tölke met sagement en image cette thèse iconoclaste.

Difficile de porter sur lui un regard cinématographique tant sa réalisation ne s’écarte guère des standards platement télévisuels – y inclus une insupportable musique de fond pompée sur Spotify. Difficile d’en parler sans s’interroger sur la scientificité des arguments développés par Peter Wohleben qui convoque, pour étayer sa thèse, des universitaires en blouse blanche du département de foresterie de l’université de Colombie-britannique.

Peter Wohleben et Suzanne Simard soutiennent que les arbres communiquent entre eux grâce aux champignons mycorhizomien (chouette ! j’ai appris un mot !) dont les mycéliums forment des réseaux interconnectés : le www (wood wide web). L’échange de carbone permet, selon des logiques de coopération, aux arbres de s’entraider. Il permet aussi aux arbres d’échanger des messages d’alerte et de détresse pour se prévenir d’un danger.

Sans être docteur en biologie, on peut être sceptique. On l’est de l’usage permanent d’un registre anthropocentrique : y a-t-il un sens à parler de « l’intelligence » des arbres » de « l’amitié » qui les soude, de la « coopération » qu’ils entretiennent, de la « famille » qu’ils forment ? On l’est des recommandations politiques qui sont faites à la fin du documentaire qui, au nom d’une meilleure cohabitation entre l’homme et la nature, appellent à un malthusianisme qui rappelle des souvenirs désagréables.

C’est l’hiver à Lampedusa, une île rocailleuse, à mi-chemin de la Sicile et de l’Afrique, point d’arrivée en Europe des migrants qui tentent leur chance dans des embarcations de fortune. Les bateaux se succèdent, avec leurs lots de passagers hagards. Les équipes médicales et la police de l’immigration les prennent en charge selon une froide mécanique.

C’est l’hiver à Lampedusa, une île rocailleuse, à mi-chemin de la Sicile et de l’Afrique, point d’arrivée en Europe des migrants qui tentent leur chance dans des embarcations de fortune. Les bateaux se succèdent, avec leurs lots de passagers hagards. Les équipes médicales et la police de l’immigration les prennent en charge selon une froide mécanique. La soixantaine, Clara habite un bel appartement en bord de mer. Mais des promoteurs sans vergogne souhaitent l’en déloger pour construire un condominium de luxe.

La soixantaine, Clara habite un bel appartement en bord de mer. Mais des promoteurs sans vergogne souhaitent l’en déloger pour construire un condominium de luxe. Mais quelle mouche a piqué Hollywood de faire un remake du western indépassable de John Sturges (1960) avec Yul Brynner et Steve McQueen ? A-t-on voulu attirer un public nostalgique comme moi de ce chef d’œuvre ? Ou un autre qui ne l’aurait pas vu et qui s’imaginerait s’en approcher à travers son remake ? Qu’un pareil film puisse se monter est tristement révélateur de la paresse et de la frilosité des majors

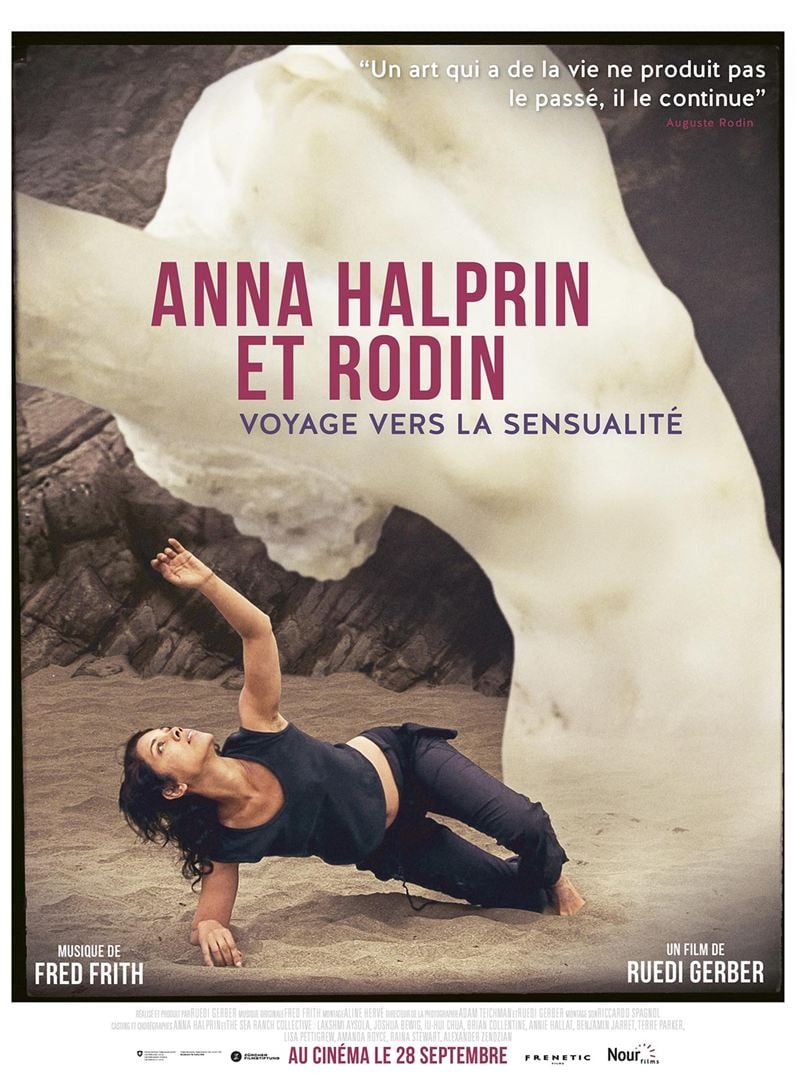

Mais quelle mouche a piqué Hollywood de faire un remake du western indépassable de John Sturges (1960) avec Yul Brynner et Steve McQueen ? A-t-on voulu attirer un public nostalgique comme moi de ce chef d’œuvre ? Ou un autre qui ne l’aurait pas vu et qui s’imaginerait s’en approcher à travers son remake ? Qu’un pareil film puisse se monter est tristement révélateur de la paresse et de la frilosité des majors Née en 1920, Anna Halprin danse depuis près d’un siècle. Elle a fréquenté les plus grands : Martha Graham dont elle fut l’élève, Merce Cunningham dont elle fut la partenaire, Trisha Brown dont elle fut le professeur. Elle a traversé tous les styles et les a souvent devancés comme dans « Profiles and Changes » où les danseurs se dénudaient sur scène : ce spectacle fut, pour ce motif, censuré en 1965 alors qu’une telle scène est aujourd’hui d’une banalité convenue.

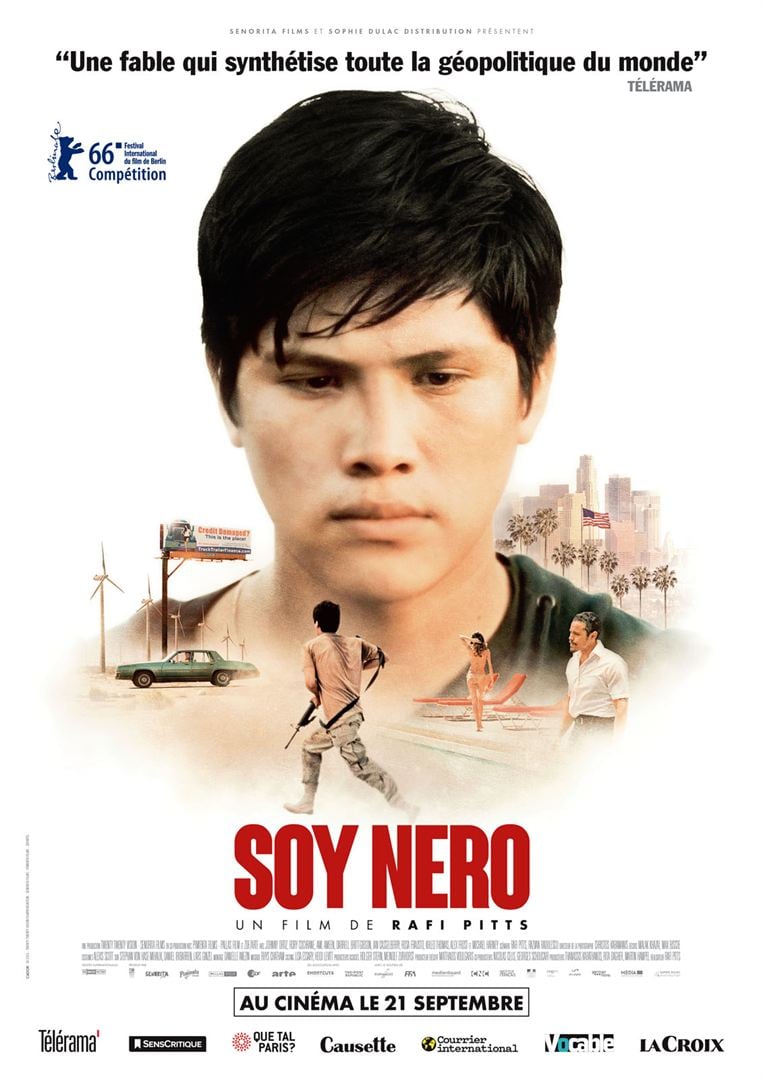

Née en 1920, Anna Halprin danse depuis près d’un siècle. Elle a fréquenté les plus grands : Martha Graham dont elle fut l’élève, Merce Cunningham dont elle fut la partenaire, Trisha Brown dont elle fut le professeur. Elle a traversé tous les styles et les a souvent devancés comme dans « Profiles and Changes » où les danseurs se dénudaient sur scène : ce spectacle fut, pour ce motif, censuré en 1965 alors qu’une telle scène est aujourd’hui d’une banalité convenue. Nero a grandi à Los Angeles. Il en a été expulsé vers le Mexique. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient à revenir en Californie avec une idée en tête : servir dans les rangs de l’armée pour obtenir, à l’issue de son engagement, la citoyenneté américaine.

Nero a grandi à Los Angeles. Il en a été expulsé vers le Mexique. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient à revenir en Californie avec une idée en tête : servir dans les rangs de l’armée pour obtenir, à l’issue de son engagement, la citoyenneté américaine. Dans la danse classique, tout part des pieds. Loïe Fuller décida de danser avec ses bras et inventa la danse moderne en 1892. Tournoyant sur un piédestal dans des jeux de lumière, noyée dans des mètres de soie, cette Américaine connut la gloire à Paris avant d’être éclipsée par sa compatriote Isadora Duncan.

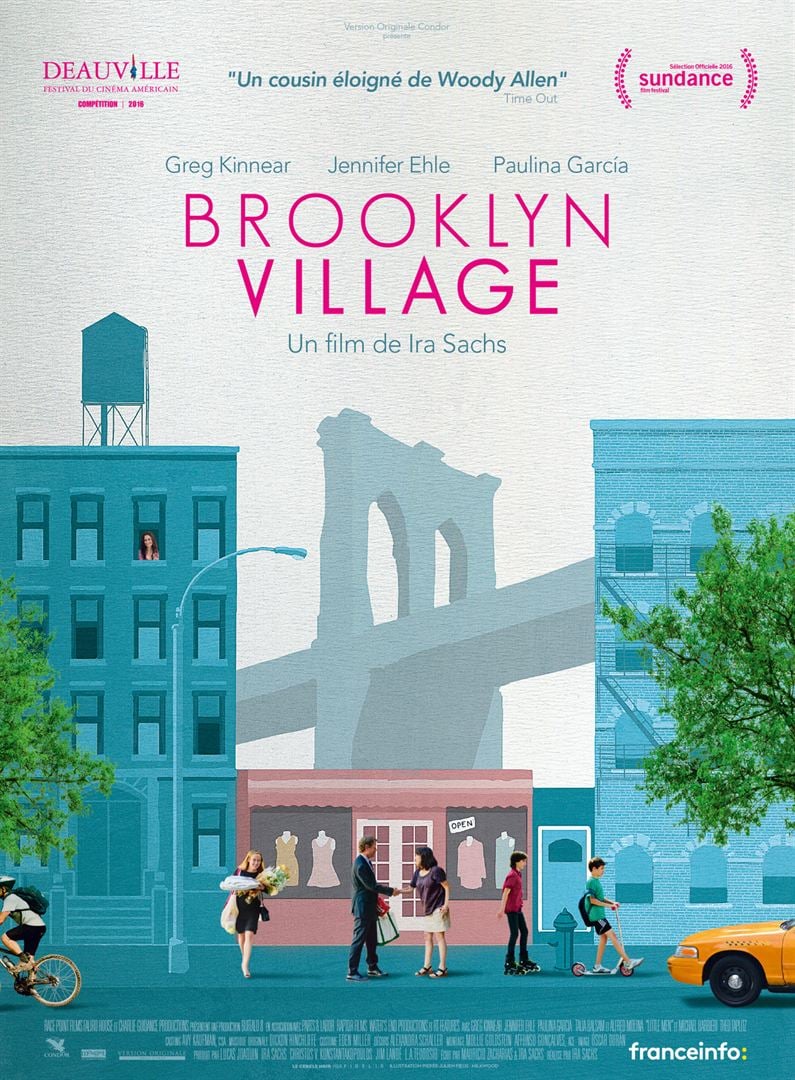

Dans la danse classique, tout part des pieds. Loïe Fuller décida de danser avec ses bras et inventa la danse moderne en 1892. Tournoyant sur un piédestal dans des jeux de lumière, noyée dans des mètres de soie, cette Américaine connut la gloire à Paris avant d’être éclipsée par sa compatriote Isadora Duncan. Une famille new-yorkaise emménage dans une maison à Brooklyn héritée d’un père défunt. Son rez-de-chaussée est occupé par une couturière à laquelle le propriétaire avait accordé un loyer modéré. Les nouveaux propriétaires ne l’entendent pas de cette oreille.

Une famille new-yorkaise emménage dans une maison à Brooklyn héritée d’un père défunt. Son rez-de-chaussée est occupé par une couturière à laquelle le propriétaire avait accordé un loyer modéré. Les nouveaux propriétaires ne l’entendent pas de cette oreille. Ténor du barreau, sexy et intelligente, Victoria est pourtant en pleine crise de la quarantaine : sa vie sexuelle est un néant, son ex la diffame sur son blog, son meilleur ami, accusé d’agression à main armée, insiste pour qu’elle assure sa défense au mépris des règles déontologiques de sa profession.

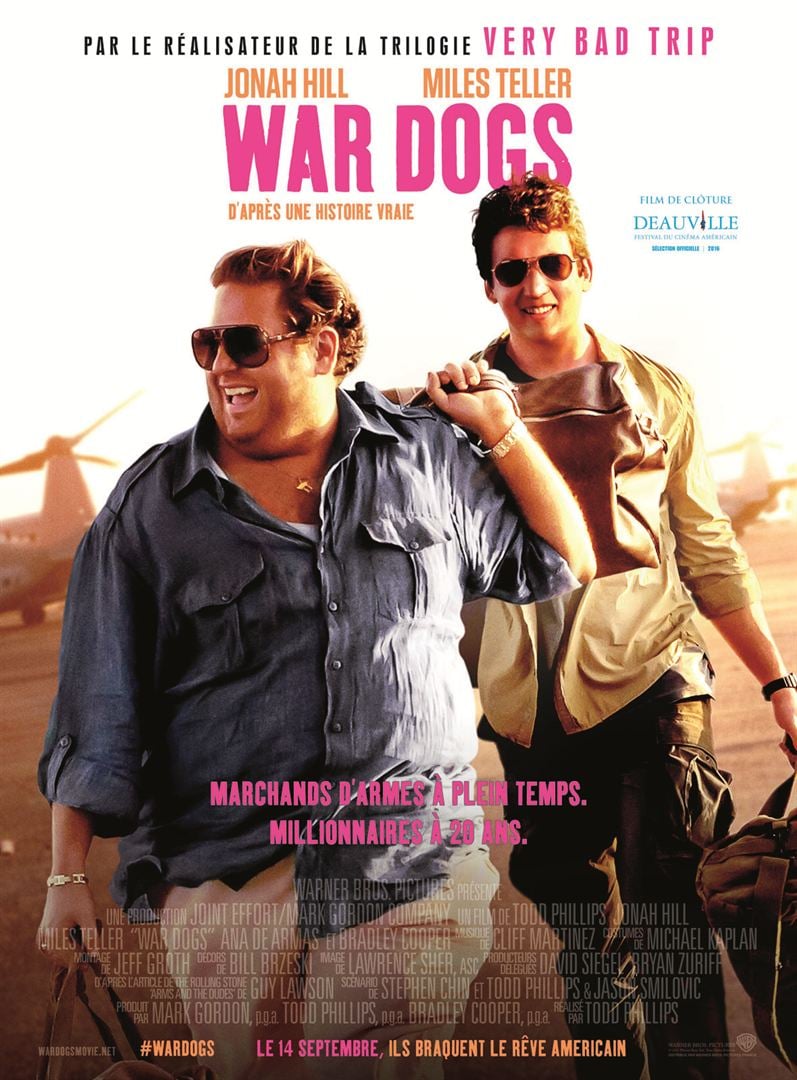

Ténor du barreau, sexy et intelligente, Victoria est pourtant en pleine crise de la quarantaine : sa vie sexuelle est un néant, son ex la diffame sur son blog, son meilleur ami, accusé d’agression à main armée, insiste pour qu’elle assure sa défense au mépris des règles déontologiques de sa profession. Deux potes deviennent trafiquants d’armes… pour le gouvernement américain.

Deux potes deviennent trafiquants d’armes… pour le gouvernement américain.