L’amitié qui lia les deux Aixois Cézanne et Zola était un beau sujet de film. Las ! c’est Danièle Thompson, la fille de Gérard Oury, plus connue pour ses comédies franchouillardes (« La Bûche », « Décalage horaire », « Fauteuils d’orchestre ») que pour sa profondeur historique, qui l’a eue.

L’amitié qui lia les deux Aixois Cézanne et Zola était un beau sujet de film. Las ! c’est Danièle Thompson, la fille de Gérard Oury, plus connue pour ses comédies franchouillardes (« La Bûche », « Décalage horaire », « Fauteuils d’orchestre ») que pour sa profondeur historique, qui l’a eue.

Elle abat la tâche besogneusement. Avec un découpage faussement compliqué. En 1888, le peintre toujours maudit rend visite au romancier déjà célèbre et lui reproche d’avoir utilisé leur amitié pour nourrir son œuvre « L’Oeuvre » (non ! je ne bégaie pas). Cette rencontre est l’occasion de revisiter par flash-backs l’histoire de leur vie depuis leur rencontre à l’école communale d’Aix : les premières amours, la réussite littéraire pour Zola, l’insuccès pour Cézanne. Le procédé devient vite répétitif.

« Cézanne et moi » – qui aurait aussi bien pu s’appeler « Zola et toi » ou « Cézanne, Zola et nous » – est-il sauvé par l’interprétation des deux Guillaume ? Même pas. Gallienne en fait trop qui surjoue le génie incompris avé l’accent. Canet, n’en fait pas assez, exagérant l’austérité de l’auteur des Rougon-Macquart.

Si « Cézanne et moi » décroche un César, ce sera pour les costumes, impeccables, et pour les maquillages (le postiche de Zola est criant de vérité). Sauf que, vérification faite, il n’y a pas de César du meilleur maquillage.

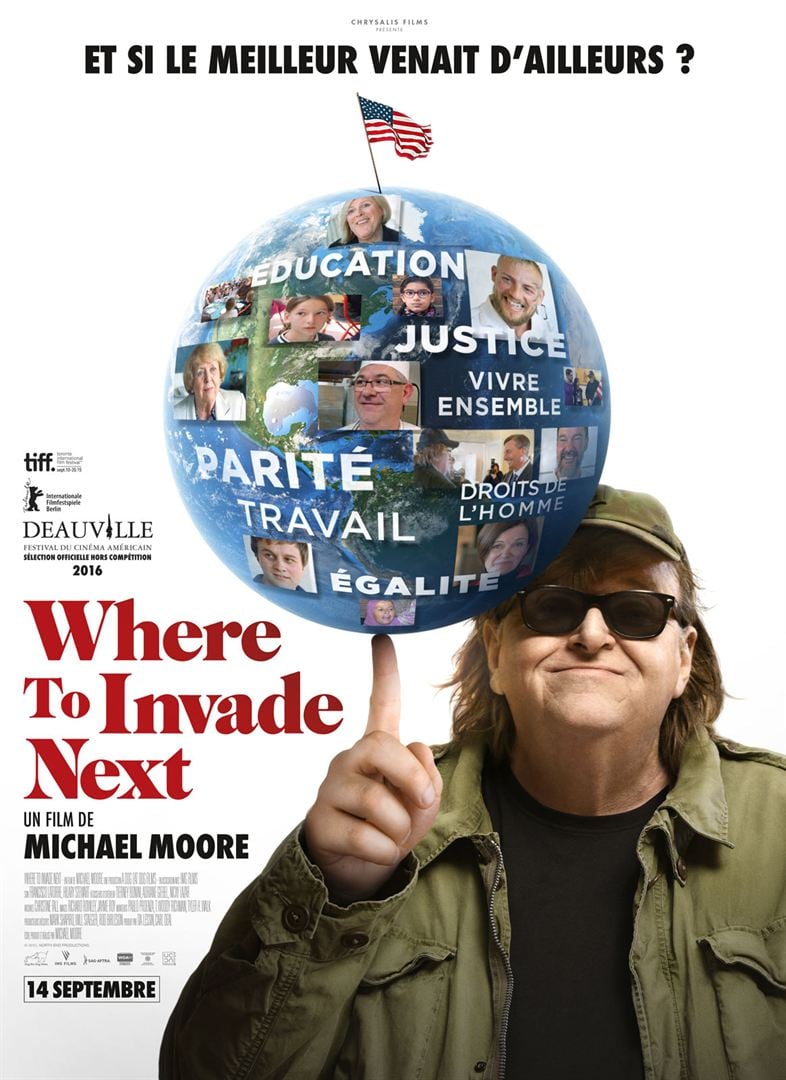

Qui ne connaît Michael Moore, sa casquette de baseball, son humour décapant, ses documentaires hilarants qui sont autant de pièces à charge sur les maux de l’Amérique : « Bowling for Columbine », « Fahrenheit 9/11 » (Palme d’or 2004), « Sicko »… Quelques années plus tard – et quelques kilos en plus – le comique américain est toujours aussi mordant.

Qui ne connaît Michael Moore, sa casquette de baseball, son humour décapant, ses documentaires hilarants qui sont autant de pièces à charge sur les maux de l’Amérique : « Bowling for Columbine », « Fahrenheit 9/11 » (Palme d’or 2004), « Sicko »… Quelques années plus tard – et quelques kilos en plus – le comique américain est toujours aussi mordant. Xavier Dolan me gonfle. Voilà bientôt une dizaine d’années que le petit génie canadien fait monter le buzz. Cannes lui a fait la courte échelle, sélectionnant la quasi-totalité de ses films et les couvrant de prix – seule la Palme d’Or lui a échappé – qui sont autant d’occasions de discours de remerciements hauts en couleurs. Sans doute faut-il reconnaître à Laurence Anyways (2012) un certain coffre ; mais j’ai déjà dit ici tout le mal que je pensais de l’insipide Tom à la ferme (2013) et du surcoté Mommy (2014).

Xavier Dolan me gonfle. Voilà bientôt une dizaine d’années que le petit génie canadien fait monter le buzz. Cannes lui a fait la courte échelle, sélectionnant la quasi-totalité de ses films et les couvrant de prix – seule la Palme d’Or lui a échappé – qui sont autant d’occasions de discours de remerciements hauts en couleurs. Sans doute faut-il reconnaître à Laurence Anyways (2012) un certain coffre ; mais j’ai déjà dit ici tout le mal que je pensais de l’insipide Tom à la ferme (2013) et du surcoté Mommy (2014). Pour rembourser le crédit immobilier qui les étouffe, deux frères s’improvisent braqueurs de banque. Deux Rangers opiniâtres les traquent.

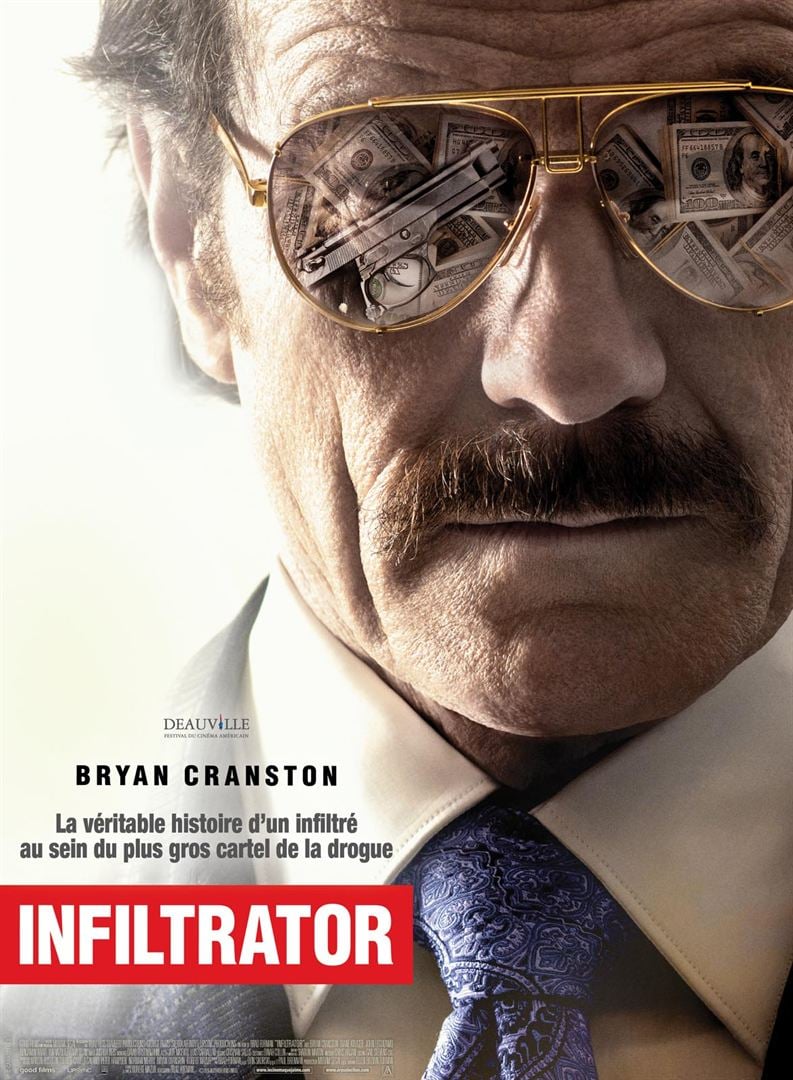

Pour rembourser le crédit immobilier qui les étouffe, deux frères s’improvisent braqueurs de banque. Deux Rangers opiniâtres les traquent. En 1985, les Douanes américaines ont infiltré le cartel de Medellin pour faire tomber plusieurs barons de la drogue et les banques qui blanchissaient leur argent.

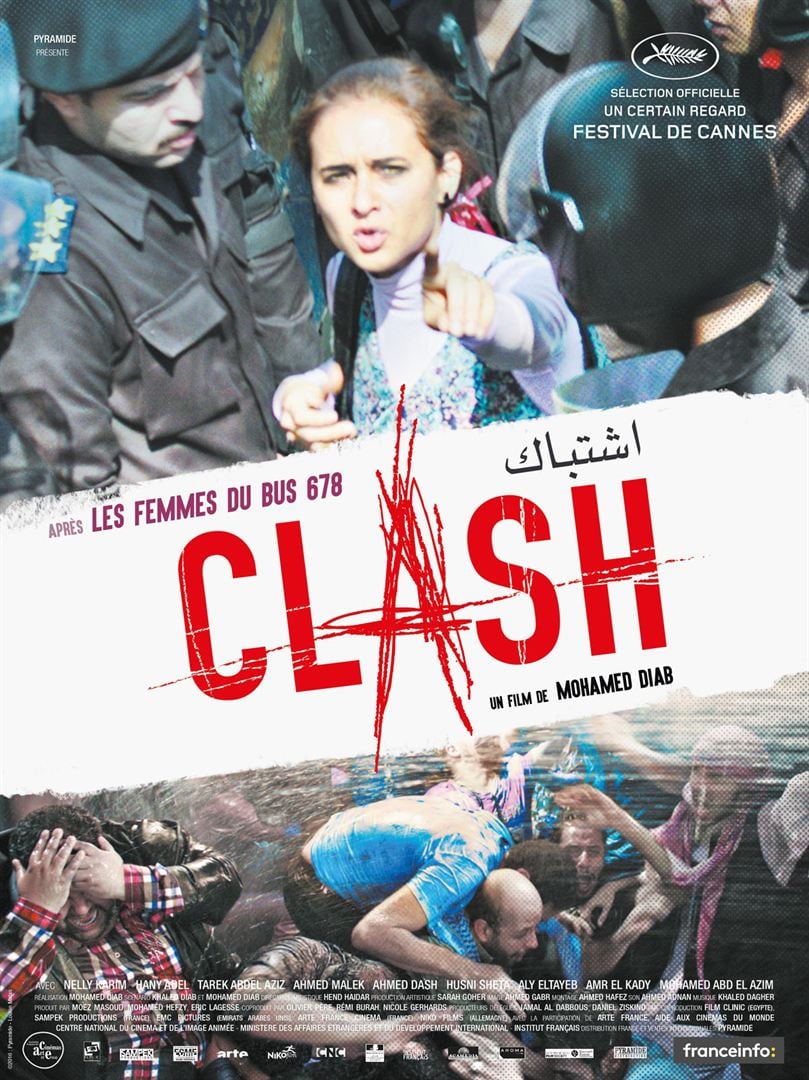

En 1985, les Douanes américaines ont infiltré le cartel de Medellin pour faire tomber plusieurs barons de la drogue et les banques qui blanchissaient leur argent. À l’été 2013, Le Caire est à feu et à sang. Deux ans plus tôt, la révolution arabe a renversé le président Moubarak. Les Frères musulmans ont gagné les élections ; mais, après l’occupation de la place Tahrir, l’armée reprend le pouvoir. Un fourgon pénitentiaire accueille une dizaine de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes.

À l’été 2013, Le Caire est à feu et à sang. Deux ans plus tôt, la révolution arabe a renversé le président Moubarak. Les Frères musulmans ont gagné les élections ; mais, après l’occupation de la place Tahrir, l’armée reprend le pouvoir. Un fourgon pénitentiaire accueille une dizaine de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes. La première scène de « La taularde » prend aux tripes. Sophie Marceau, notre idole nationale, dont le sourire charmant, les yeux qui plissent et la bretelle qui glisse font chavirer le cœur des Français depuis plus de trente ans, est humiliée sous nos yeux choqués. Nue comme un ver – mais un meuble occulte son entrejambe – elle doit se soumettre à la palpation de sécurité qui accompagne sa mise sous écrou.

La première scène de « La taularde » prend aux tripes. Sophie Marceau, notre idole nationale, dont le sourire charmant, les yeux qui plissent et la bretelle qui glisse font chavirer le cœur des Français depuis plus de trente ans, est humiliée sous nos yeux choqués. Nue comme un ver – mais un meuble occulte son entrejambe – elle doit se soumettre à la palpation de sécurité qui accompagne sa mise sous écrou. Au début de l’ère chrétienne, en Judée, Judah Ben-Hur, un notable juif, et Messala Severus, un orphelin romain, vivent sous le même toit avant d’être séparés par les aléas de l’Histoire.

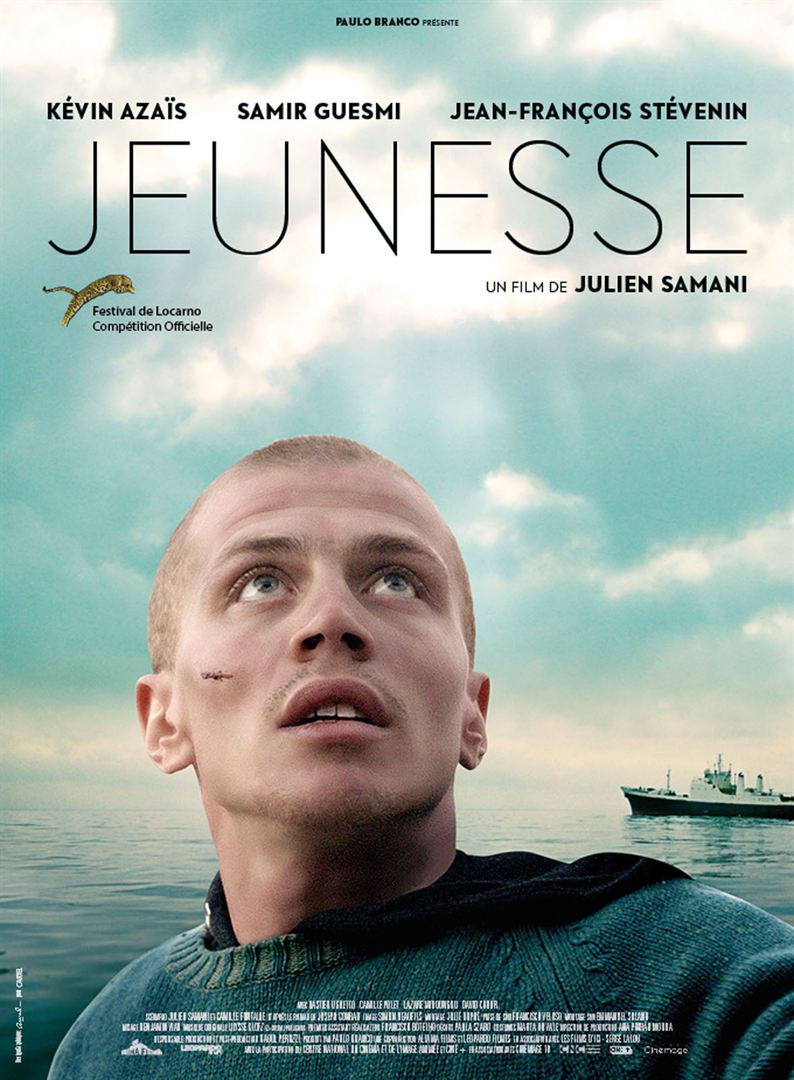

Au début de l’ère chrétienne, en Judée, Judah Ben-Hur, un notable juif, et Messala Severus, un orphelin romain, vivent sous le même toit avant d’être séparés par les aléas de l’Histoire. Un peu filou, un peu rêveur, Zico (Kévin Azaïs découvert aux côtés de Adèle Haenel dans Les Combattants) veut prendre la mer. Il s’embarque sur un vieux rafiot battant pavillon panaméen. À bord un vieux capitaine (Jean-François Stévenin) et un second silencieux (Samir Guesmi aussi à l’aise dans la comédie – L’Effet aquatique – que dans le drame).

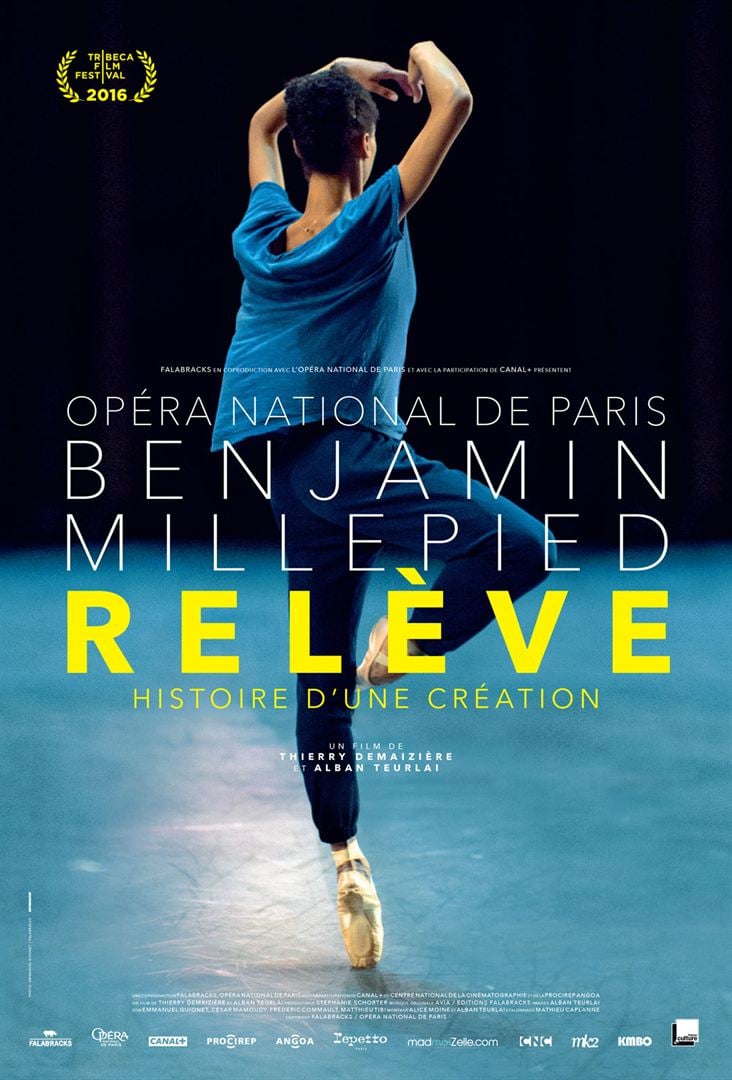

Un peu filou, un peu rêveur, Zico (Kévin Azaïs découvert aux côtés de Adèle Haenel dans Les Combattants) veut prendre la mer. Il s’embarque sur un vieux rafiot battant pavillon panaméen. À bord un vieux capitaine (Jean-François Stévenin) et un second silencieux (Samir Guesmi aussi à l’aise dans la comédie – L’Effet aquatique – que dans le drame). En 2014, Benjamin Millepied a pris la tête du ballet de l’Opéra de Paris. Un an plus tard, son spectacle « Clear, Light, Bright, Forward » ouvre la saison 2014/2015 en présence du Président de la République. « Relève » est, comme son sous-titre l’annonce, l’histoire de cette création. Mais c’est aussi l’histoire d’une relève, d’un changement de direction à la tête du plus célèbre ballet au monde.

En 2014, Benjamin Millepied a pris la tête du ballet de l’Opéra de Paris. Un an plus tard, son spectacle « Clear, Light, Bright, Forward » ouvre la saison 2014/2015 en présence du Président de la République. « Relève » est, comme son sous-titre l’annonce, l’histoire de cette création. Mais c’est aussi l’histoire d’une relève, d’un changement de direction à la tête du plus célèbre ballet au monde.